跟随BBC的镜头,重识杜甫

作者:艾江涛 纪录片导演迈克尔 · 伍德,同时是一名执教于英国曼彻斯特大学公共历史学的历史学家

纪录片导演迈克尔 · 伍德,同时是一名执教于英国曼彻斯特大学公共历史学的历史学家

西方少有人知的“诗圣”

镜头中,以扮演《指环王》中灰袍巫师甘道夫而闻名的伊恩·麦克莱恩(Ian McKellen)用深沉而富有情感的声音,朗诵着一首首已被译成英文的杜甫诗作,很难不让人为诗歌本身的力量而动容。81岁的麦克莱恩甚至让人联想到那个普通人眼中衰病而多感的“诗圣”,尽管于唐代宗大历五年(770)冬天去世的诗人,终年不过才58岁。

在疫情封锁的伦敦的导演迈克尔·伍德(Michael Wood),向我谈起这部刚拍摄完的纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》时,说正是麦克莱恩在一个节目中回首往事的片段,让他想到了杜甫晚年的《壮游》,尽管他比杜甫去世的时候老,也不是一个中国人,但“他准确地感知到杜甫诗歌中的力量、敏感、温暖、讽刺、幽默——并且在接近尾声时捕捉到了诗人身上那种厌世的顺从”。

起初,伍德也考虑过是否邀请一位中国演员在片中朗诵杜甫的诗歌,但对英国观众来说,闻名世界的麦克莱恩无疑是更合适的人选。在片中,伍德引用著名汉学家宇文所安(Stephen Owen)的观点,“但丁、莎士比亚和杜甫,这些诗人创造了评判诗歌的标准”,试图为观众建立起一个认识杜甫的坐标,可事实上,杜甫在英国乃至整个西方,并不出名。

“我们的纪录片是西方有史以来第一部关于杜甫的电影,尽管这里的学校现在都在学中文,去年有4500名学生参加了GCSE(普通中等教育证书)的普通话考试。不过英国人对杜甫的了解正在深入,电影放映后,我们收到了一个14岁男孩的来信,他正在伦敦的一所学校学习杜甫的诗歌。这只是一个开始:我们希望通过这部电影,让人们看到传统的丰富。纪录片只能激发他们的兴趣,要了解更多,必须到别处去看。”伍德说。

迈克尔 · 伍德拍摄的讲述中国历史的系列纪录片《中国故事》,上映于2016年

迈克尔 · 伍德拍摄的讲述中国历史的系列纪录片《中国故事》,上映于2016年

在纪录片导演的身份外,现任英国曼彻斯特大学公共历史学教授的伍德本身是一名历史学家。出于对中国文化的喜爱,他在1984年便踏足这片土地。《杜甫》之前,他先后拍摄了讲述中国历史的系列纪录片《中国故事》(2016)、《中国改革开放的故事》(2018)。对他来说,杜甫的诗歌,是为他打开陌生世界的那扇窗户。

“50多年前,我还在学校读书的时候,就开始阅读杜甫。伟大的汉学家葛瑞汉(A.C. Graham)编了一本小书:《晚唐诗选》,这本书以一些杜甫晚期的诗歌,及孟郊、李商隐、李贺开头,其中就有我最喜欢的那首《秋野》。”伍德后来发现,英国摇滚乐队平克·弗洛伊德(Pink Floyd)在专辑《一碟秘密》(A Saucerful of Secrets)中,也引用了那本书中的唐诗。

早在《中国故事》中,伍德便将杜甫与玄奘等人放在一起,来讲述那个绚烂而开放的盛唐文明。片中,他跟着洛阳附近偃师中学的学生们,用生硬的汉语朗诵杜甫晚年写作的《江南逢李龟年》。伍德一直对诗歌与文学的题材充满热情,此前他还拍摄了一部关于莎士比亚生平的系列纪录片,一部英国盎格鲁-撒克逊时期史诗《贝奥武夫》的纪录片,一部讲述罗马伟大诗人奥维德的片子。拍摄完《奥维德》,伍德再次想到了杜甫。在伦敦的一个中国同事那里,他看到了杜甫平江墓的照片,还有当地在清明节举行的纪念活动。很快,拍摄便启动了。

尽管杜甫在西方世界并不为人熟悉,汉学界的杜甫研究水平却有目共睹。革命性的著作,是历史学家洪业在1952年出版的专著《杜甫:中国最伟大的诗人》。此前,海外的研究成果主要体现在弗洛伦思·艾思柯(Florence Ayscough)上世纪20年代的杜诗英译本和厄温·冯·萨克(Erwin von Zach)在30年代的杜诗德译本。洪业的著作一经出版,便成为经典之作,在许多研究者眼中,该书与陈贻焮的《杜甫评传》,堪称杜诗研究的东西双璧。这本书的译者、中国人民大学文学院副教授曾祥波告诉我,洪业著作的原创性在于,“全面梳理了在他之前的杜诗版本和文献,没有按照过去惯常采用集大成的清人注解,以宋注为源头,以史学家的眼光处理史料。这样的话,他理解杜诗观点的脉络性非常清楚,在这些脉络中,他能更准确地辨识哪些观点可能在流传过程中出现了以讹传讹,观点的指向性很清楚”。

洪业之后,对海外杜诗研究真正有所推进的,是宇文所安以8年之力,在2016年完成的《杜诗英文全译本》,这也是杜诗的第一个英文全译本。

伍德的幸运在于,这些最新的研究成果,均得以进入他的片中。熟悉杜甫的观众不难发现,纪录片中关于杜甫一生轨迹的事实性描述,基本参考洪业的专著。片中引用近20首杜诗,则采用了包括宇文所安、洪业在内的诸家翻译。曾祥波在片中接受了伍德的采访,而且反复校对了纪录片的文案,在他看来,尽管存在着文化差异,但伍德的强烈意愿并非建构,而是尽量还原一个为中国学者和普通人所了解的杜甫。

81岁的伊恩·麦克莱恩在片中朗诵了近20首杜甫的诗歌

81岁的伊恩·麦克莱恩在片中朗诵了近20首杜甫的诗歌

沿着杜甫的足迹

杜甫的诗歌,向来有“诗史”之称。从他存世的1400多首诗歌中,人们能读出诗人一生的出处行事、精神心迹,也能看到“安史之乱”前后唐帝国由盛转衰的完整写照。杜诗中描述的那些旅途中的丰富故事,使伍德驾轻就熟的“一段旅途,一个故事”的传记拍摄模式,成为他自然的选择。

杜甫出身世家,他的十三世祖杜预是晋代名将,还留下一部广为传诵的儒家经典的注本:《春秋左氏经传集解》。祖父杜审言是唐高宗、武后时期著名的“文章四友”之一。这也成为他日后念兹在兹的“素业未坠”“诗是吾家事”。然而在杜甫出生时,家声已有所没落,父亲杜闲只是县令级别的小官。

人们对诗人的童年知之甚少。伍德跑到河南巩县(今巩义市),找到一所据说是杜甫诞生地的屋子,为我们讲述诗人童年时那段有名的往事。杜甫幼年丧母,被姑妈带大。有一年瘟疫流行,杜甫和姑姑的儿子同时染病,请来治病的女巫指出,只有被安置在卧室东南角的那个孩子才能幸存。于是,姑姑把自己的孩子移出东南角,把幼小的杜甫安置在那里。因此,杜甫活了下来,而姑姑的儿子不幸夭折。

这一带有宿命色彩的故事,记录在杜甫30岁时为姑姑撰写的墓志铭中。这一事件对杜甫影响巨大,在洪业看来,“姑姑的性格可以解释我们诗人一生中做出的许多决定,在那些决定中杜甫都有意选择了自我牺牲”。比如,在父亲去世后,他把荫补入仕的机会留给了同父异母的弟弟。

杜甫少年早慧,很早便焕发出惊人的文学天赋,正如后来他在《壮游》中追忆:“七龄思即壮,开口咏凤凰。九龄书大字,有作成一囊。性豪业嗜酒,嫉恶怀刚肠。脱略小时辈,结交皆老苍。”不过,在24岁赴京城参加进士考试前,他还有四五年漫游东南的美好时光。

唐代士子有漫游传统,除了“游士”“游学”的历史渊源,也与当时的进士考试有很大关系。由于当时的科考考卷不糊名,盛行在考前将诗文写成卷轴,投送朝中显贵以求声名的“行卷”之风。如何保证诗文的水准,博取好的名声?“读万卷书,行万里路”显然是不二之选。漫游边塞山川,一方面为年轻的诗人提供广泛的创作题材,另一方面也让他们在广泛的人际交游中声名显扬。

伍德注意到,当时杜甫的家庭足以支撑他长达四五年的漫游山川。据洪业研究,当时一般的七口务农之家,有田地300亩,年产谷物160斛,杜甫父亲杜闲担任兖州司马时的俸禄,可达一般正常家庭收入的11倍。

青年时代的杜甫,广泛游历了唐帝国的东南沿岸,他甚至一度想沿长江而下,雇船航行到东海的扶桑。第一次科考失败后,杜甫返回东都洛阳,又度过长达数年的漫游时光。那段时光,留给他一生最美好的回忆,是与诗人李白的相遇。

李白究竟对杜甫的写作产生过哪些影响?曾祥波经过细致的文本分析,将之总结为叙事性的细节描写。两人在山东时,曾一起拜访叫范十的人,途中迷路,李白从马上坠落苍耳丛中,没想到当天主人招待他们的饭蔬中,恰好有一道野菜:苍耳苗。“李白觉得很有意思,把这些都写到诗里面,吃到苍耳苗,好像替他报了仇。杜甫那天也写了一首诗,什么也没谈到,就谈今天天气很好,我们去找朋友,朋友也不错,我们度过了愉快的一天,从中你可以看到他们俩的高低。”曾祥波发现,过了十多年后,杜甫在从华州前往洛阳的途中,接连写作了《路逢襄阳杨少府入城,戏呈杨员外绾》《湖城东遇孟云卿,复归刘颢宅宿宴,饮散因为醉歌》两首诗,才写出了那种独一无二的偶然性细节。洛阳返回途中,杜甫写出思想性与叙事艺术结合的典范之作:“三吏三别”。

杜甫在唐玄宗开元二十四年(736)进士考试的失败,据洪业分析,很可能与当时举子与主考间的冲突风波有关。但诗人并未放弃入仕的努力。天宝四载(745),杜甫返回长安,“是否我们的诗人已经深切意识到,除非一个人在京城取得有效的成功,否则很难依靠地方权贵的关照来维持生计?”只是,天宝六载(747)那次由权相李林甫一手操办的所谓“野无遗贤”的制举,让杜甫感到深深的屈辱与绝望。

“朝扣富儿门,暮随肥马尘;残杯与冷炙,到处潜悲辛。”那段寄人篱下的狼狈生活,正如杜甫在诗中描述的。在漫长的十年求官中,杜甫先后三次投延恩匦献赋,希望打动天听。苦等无望后,看到朋友岑参、高适通过从军入仕,他一度动了从军的念头。直到“安史之乱”爆发前夕,诗人才得到了吏部的首次任命:河西县县尉。杜甫拒绝之后,不久被改任右卫率府胄曹参军。

“对国家的忠诚,当然是中国文化中的一个重要思想。这不是说,人们不会批评他们的政府,事实上有时候,这种批评非常激烈,比如明末的东林党人运动,但他们相信明君仁政的理想。杜甫当然是一个乌托邦思想家,或者也可以说,一个儒家的先知:他相信只要统治者明智公正、能够广泛采纳意见,国家就会兴旺发达。”伍德说。要实现儒家“致君尧舜上,再使风俗淳”的治国理想,杜甫显然必须忍受谋取官位途中的诸般失意。

即使在一些人眼中,杜甫有“官迷”的嫌疑,但正如陈贻焮所言,从他的选择中仍能看出诗人的个性:“举进士不第则应制举,应制举退下而献赋,要求一次比一次高,路子一次比一次窄,他并不像世俗士子那样不惜屡入场屋,非考个进士不可。可见他恃才负气,自视极高,生性是很倔强的。”

天宝十四载(755)冬天,“安史之乱”爆发。经历了在长安的被俘、逃脱,唐肃宗乾元二年(759)冬天,47岁的杜甫拖家带口,从天水出发,在山岭中足足走了半年,才到达成都。在成都浣花溪边的草堂,诗人得以度过几年相对安稳的生活。

“安史之乱”改变了帝国的命运,也成就了后来为人熟识的杜甫。正如中南大学文学与新闻传播学院教授杨雨所言:“‘安史之乱’之后,杜甫写了很多叙事性的诗篇。盛唐文人还是以抒情诗为主,要捕捉历史,肯定叙事诗更加具体真实。杜甫的‘三吏三别’、《哀王孙》、《羌村》,都有自身经历或他听闻的细节。‘三吏三别’讲的是底层人民,《哀王孙》讲的是长安王孙贵胄,落难流落后那种断崖式的生活变化。”

在杜甫草堂,最让伍德感动的是,普通中国人对杜甫那份发自内心的热爱。一位老人操着流利的英语告诉伍德,他每个月至少来一次,他爱杜甫,因为他为穷人和普通人说话。

唐代宗大历元年(766)春天,杜甫一家人来到夔州(今重庆奉节县),在这里度过了一生中最后一段相对安稳的时光,并迎来创作大爆发,两年内写下400多首诗歌。

曾祥波提醒伍德,应该注意夔州的西阁。尽管遗址无存,但对杜甫的创作而言,西阁的重要性甚至超过草堂。正是在那里,诗人写下《秋兴八首》等名篇。“一条褐色、闪着波光的奔腾大江,被两座山峰截断,八阵图在瀼口附近的西边,滟滪堆在东边,夔州城在南边……城池的西南侧位于从江上突然崛起的一块大岩石上。岩石上还有一座木制的建筑物,能居高临下鸟瞰大江和江岸的大部分区域。这可能就是西阁,在其上层也有为官方客人准备的住处……”在洪业的描述中,从766年仲秋开始,杜甫的很多诗篇都作于西阁,诗人将家人留在瀼东郊外山麓边的房舍中,只时不时回去小聚。

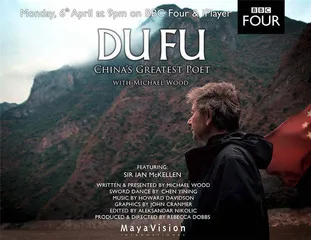

纪录片《杜甫 :中国最伟大的诗人》海报

纪录片《杜甫 :中国最伟大的诗人》海报

文化的悲伤

走在杜甫当年所跋涉漂泊的山川之间,回想吟咏诗人一千多年前所写的诗篇,究竟能在多大程度上,感受、还原那些诗歌、那个时代留给我们的气息?

我问伍德,这趟近万里的旅程下来,他对杜甫有了哪些新的认识,伍德回答:“追随他的脚步,和热爱他的普通中国人交谈,我更明白杜甫对他们为什么仍然如此重要。我也更钦佩他不可思议的地方:丰富多变的思想。”

大历三年(768)三月,杜甫离开夔州,顺长江而下,来到潭州(今长沙市)。据说他渴望返回长安,获得工部员外郎的实际任命,计划中的路线是到长沙后,通过湘江到襄阳,然后走伏牛山通道进入长安。但诗人日渐衰病的身体,已不允许他再作长距离的跋涉。在生命的最后两年,杜甫主要活动于长沙及周围几个地方。大历五年(770)冬天,诗人死于从长沙往岳阳的一叶扁舟之上。

杨雨带伍德走访了湘江边上后建的江阁。据说,杜甫当年曾在那里租房住过一段时间。在湘江边,她还带着中南大学吟唱团的同学们,用吟诵与演唱两种方式,演绎了杜甫作于长沙的那首《江南逢李龟年》。“吟诵,其实就是一百多年前传下来的老先生用方言读书的一种腔调。掌握了这个腔调,只要你尊重汉字本身的规律,完全可以自由发挥,把任何一首诗吟诵下来。因为音乐资料的缺失,我们现在没办法还原唐代唱诗的情景,我们会在吟诵调的基础上,加入音乐化的处理,让它更有唱的味道,力图不要跑得太远。”杨雨说。

对导演伍德来说,理解杜甫的诗歌,时空之外,需要跨越的还有东西方文化的差异。“他在理解杜甫的时候,会拿西方中世纪的文化概念来界定他。印象比较深的一点,他说杜甫是一个唐代贵族(nobleman),我说我不这样认为,对于贵族这个概念,史学界认为六朝以后是否还存在,尚有争议,我建议他不要用这个词。用什么呢?想了想,我们差不多不约而同地说用‘绅士’(gentleman)。”曾祥波说。

比附或者比较,尽管可能出现一些偏差,但也可能恰恰是跨文化交流中,真正能打动人心之处。对杜甫的诗歌来说,这些可资比较阐释的地方,恰能激起异国观众真正的热情,某种可被分享的通约性或差异性也由此显现。

“安史之乱”爆发初期,杜甫一家人流离失所,他写下《自京赴奉先县咏怀五百字》《彭衙行》等诗篇,描写那段悲惨艰辛的经历。伍德在片中感慨:“战争是杜甫一生的转折点,也是杜甫诗歌创作的巨大分歧。现在他明白了这意味着什么,正如莎士比亚所说的那样,‘一个贫穷的、流离失所的人’。”

伍德向我解释,那句话来自悲剧《李尔王》。“莎士比亚展示了当社会秩序崩溃,邪恶与暴力掠食弱者时会发生什么:秩序坍塌,德性沦丧,基本的人性被摧毁。在一段著名的台词中,国王明白了作为一个最穷的人,一个‘一无所有、流离失所的人’的感受。这些都是杜甫在他伟大的战争诗歌中提出的问题。在《自京赴奉先县咏怀五百字》中,自己的孩子饿死的时候,他想到‘如果连我这个特权阶层中的一员,都遭遇了这些,穷人又会是什么样呢?’”

草堂期间,杜甫生活相对平稳,他一边种地,写下《江村》那样带有田园风格的诗篇,同时字里行间却难掩悲苦之情。在伍德看来,西方人要理解杜甫的情感,可能需要引用“一战”期间弗洛伊德提出的概念:“文化的悲伤”(A Cultural Sorrow)。在一篇文章中,弗洛伊德写道:“人们可能为了一种理想或文明而感到深深的悲痛,就像是为了自己所爱之人一样。”

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”对杜甫来说,“安史之乱”带来个人的流离失所可能尚在其次,更重要的是,那个寄托着他满腔理想的开元盛世,将一去不返。“两次世界大战期间一些西方诗人的诗作与杜甫的诗作遥相呼应,杜甫说世界将不再是原来的样子,如阿波利奈尔的《小车》,或是奥登的《1939年9月1日》所描写的那样。”伍德说。

出于历史学家的癖好,或传记式的拍摄手法,伍德偏爱在片中呈现途中富有浓厚市井气息的片段,诸如西安街头的小吃店,成都锦里川流不息的游客,湘江边上的广场舞。这些片段在一些人看来,与杜甫的诗歌关系并不大,与其说还原,不如说反差,这也使得片子看起来“人的部分足够,诗的表达却不够”。

这或许不能怪伍德。本来,诗歌便是最难翻译与传递的东西。但那来自远方的错位或想象,不也正遥遥与盛唐“五方杂处”的开放声气相通吗?至少在那时,唐人对远方同样保持着一份好奇与欣赏。

闲聊时,曾祥波曾问伍德,英国有没有像杜甫这样的诗人。伍德认真想了一会儿,好像觉得没有。曾祥波笑着说,同样,中国也没有莎士比亚这样的诗人。

洪业在他的书中提道:“即使在成千上万的中国诗人当中,杜甫也是独一无二的。他是唯一一位随着时间流逝而声名与日俱增的诗人。”杜甫的独一无二,或许正在于难以仅用诗人的身份界定他,如宇文所安所说:“杜甫在11世纪就被加以推崇,不仅被视为唐诗的杰出代表,也被视为儒家价值观的充分人格体现,这些意义在宋代又不断被加强。”

也许正因如此,如同生长于中国古老传统的筋脉,每当儒学昌盛或家国危难之际,人们总会情不自禁地想起杜甫和他的诗句。

(本文写作参考洪业著《杜甫:中国最伟大的诗人》、陈贻焮著《杜甫评传》。感谢王珊珊、蔡丹君对采访的帮助) 伍德纪录片中国故事杜甫诗歌