重唤惊奇:马戏到底是什么呢?

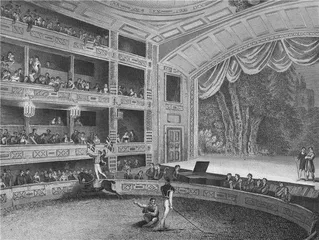

作者:陈赛 1798年,现代马戏之父菲利普·阿斯特利创立的马戏团在表演

1798年,现代马戏之父菲利普·阿斯特利创立的马戏团在表演

我小时候一定也是看过马戏表演的。否则记忆里不会一直有那样一个灰蒙蒙的下午,一个灰扑扑的蒙古包一样的大帐篷,就驻扎在我家门口不远的地方。应该是个草台班子,昏沉闷热的空气,有人表演转碟子,有人表演扔钢圈,还有高空杂技,跟我差不多大的孩子,将小小的身体弯曲到不可思议的地步。也许还有一只无精打采的老虎,但我不确定那是真实的记忆,还是小时候的大脑因为困惑和无聊而编造出来的。

这是我对马戏最初的印象,也是全部的印象。时代的车轮滚滚向前,世界变了,人变了,我以为马戏这种东西,大概就像默剧一样,总有一天会默默地消失,或者变成一种博物馆里的娱乐形式,其存在目的就是提醒我们过去曾经有过那样一个简单而奇怪的时代而已。毕竟,在看过了《指环王》的猛犸象大战、《阿凡达》的外星幻境、《冰与火之歌》的火龙焚城之后,再去看一个人把身体扭成奇怪的姿势,或者在高空吊环之间飞来飞去,或者一只大象和另一只大象玩球,你大概不会觉得有多么神奇。而马戏作为一种娱乐形式也好,艺术形式也好,其存在的全部理由,就是让你感到“神奇”(wonder)。

关于“wonder”这个词,最好的定义来自18世纪的哲学家亚当·史密斯,他说,wonder源于“当某些事物非常新和奇特……而经验和记忆无法提供任何与之相一致的图像”。史密斯将这种体验与一种独特的身体感受联系在一起,比如“瞪大、转动的眼睛,暂时停止的呼吸,心脏的膨胀”。

这三种身体症状分别指向wonder的三个维度:第一层是感官的,神奇的事情占据了我们的感官,我们睁大了双眼;第二层是认知的,这些事情如此让人迷惑,我们无法依赖任何过去的经验来理解,导致一种呼吸停顿,受惊时近乎休克的反应;最后一层是精神性的,崇敬、敬畏,心脏膨胀。

马戏的历史上无疑曾经充满了这样的瞬间。比如1859年6月30日,伟大的布隆丹先生走在一根长390米、直径5厘米的马尼拉麻绳上,横越了尼亚加拉大瀑布。那次穿越用了15分钟。后来,他陆续越过峡谷17次,偶尔穿着粉红色紧身衣。据说这位空中飞人5岁时,就能够在拉于两把厨房椅子之间的绳子上行走。在接下来的70年时间里,他不断重复自己走钢丝的壮举,不断冒险,直至1897年在伦敦去世。

比如,1933年,在麦迪逊广场花园里,梅布尔·斯塔克同时与18只苏门答腊虎一起表演。这位斯塔克女士本来是受训要成为一名护士的,但却因缘巧合,与老虎度过了一生。在50多年的驯兽生涯里,她受过野兽数不尽的攻击,全身上下缝针数量以千计,在多次事故中差点丢失性命,但始终不悔。她和老虎一起表演直到80岁,当最终不得不与它们分开时,她选择了自杀。

让我们感到惊奇的,除了神奇的技艺之外,还有那些个体的选择和命运。但今天,马戏还能让人们感受到这样的惊奇吗?

不久前,看到“世界第一马戏团”——太阳马戏因受新型冠状病毒全球疫情影响,被迫暂停全球所有地区演出,并不得不暂时大幅裁员时,以为再次听到了马戏团的丧钟。但我们收到的官方回复称:“我们对太阳马戏在疫情后恢复充满信心,并深信伴随全球疫情的缓解,太阳马戏将很快回归舞台、延续经典,为观众带来更多精彩和感动。”这份官方回复里还称,鉴于目前疫情在中国已经得到了有效控制,位于中国杭州的驻场演出——太阳马戏《X绮幻之境》也在积极筹备复演。

出于好奇,我在YouTube上找出他们的表演视频看,没想到与我那段模糊的童年记忆差异如此之大。若在现场观看,想必视觉震撼会更强烈,但此刻最让我感到惊奇的,是那种危险与优雅的并存,就好像一个芭蕾舞演员在表演如何拿生命冒险。

梅布尔·斯塔克

梅布尔·斯塔克

马戏到底是什么呢?

如果我们认为马戏就是一些人乐于表演某种超凡的身体技艺,而另一些人愿意观赏,那么,它的历史可能要追溯到几千年之前,甚至书写文字还没有发明之前。有资料显示,古希腊奥林匹克运动会上,运动员已经会站在两匹奔跑的马上取悦观众;古罗马时代的露天竞技场,除了角斗之外也有马术表演,据说古罗马人已经会教大象走钢丝了;或者更早,都灵的埃及博物馆里存着一块古埃及墓穴墙壁的残片(约公元前1200年前),上面就画着一个年轻的表演杂技的女子,身体向后倒翻成一个完美的圆形,长长的黑发散落一地。

按照这个定义,历史上大概没有任何一种娱乐形式像马戏这么古老。很多情况下,它们甚至都不算“娱乐”,更像是某些古老的宗教仪式,比如在中世纪的欧洲,走钢索这样的绝技就曾因为被教廷认作巫术而遭到禁止。

用自己的身体,超越自身的某种可能性,甚至打破某种自然法则,似乎是深植于我们骨髓之中的某种渴望。而观看这种表演,似乎是一种同样古老的欲望。

如果我们认为,马戏团必须有大帐篷,有动物表演、空中飞人、杂耍演员尤其是小丑,那么,它的历史始于1768年。一位名叫菲利普·阿斯特利(Philip Astley)的英国退伍骑兵军官在伦敦兰贝斯开设了第一个专门用于展示骑马技巧的圆形剧场。两年后,他赚了足够的钱,又把音乐、杂技、杂耍、大力士和小丑都加进来,以此丰富演出,填补马术表演之间的空当。这种整合式的表演就是现代马戏的开端。阿斯特利也因此被称为“现代马戏之父”。

之后,在不到50年的时间里,马戏就像病毒一样传遍了这个世界除南极洲之外的所有地方。到了19世纪,马戏团已经是世界上最流行的娱乐形式,尤其在美国达到顶峰,它的流行程度,按照美国一位马戏爱好者和研究者邓肯·沃尔的说法,“想象一下好莱坞、NBA和NFL的总和”。

是什么让当时的人们对马戏如此痴迷呢?

历史学家认为,现代马戏的流行,是工业化和城市化的结果。美国的第一批马戏团就创办于这个国家建成后不久。随着人口的增长,西部拓荒,工业革命,然后马戏团随之而至,为人们带来最新的发明、奇异的动物,以及大城市里的流行娱乐。总而言之,一个日常世界之外的,充满了神奇、魔法与幻想的“外面的世界”。

或者按照美国作家E.B.怀特的说法,“没有什么比马戏团更像是一个世界的缩影”——“在混乱中见出秩序,粗鄙中见出勇气和胆魄,乍看之下的浅陋中见出最终的辉煌。”

1859年6月30日,布隆丹走在一根长390米、直径5厘米的马尼拉麻绳上,横越了尼亚加拉大瀑布

1859年6月30日,布隆丹走在一根长390米、直径5厘米的马尼拉麻绳上,横越了尼亚加拉大瀑布

当然,它也带着那个时代傲慢和变态的一面,比如“畸形秀”。这是美国娱乐大亨菲尼亚斯·泰勒·巴纳姆的发明。为了吸引眼球,他招募了各种畸形人表演节目,有时候甚至直接将他们当作“展品”,比如高60厘米的拇指将军、雌雄同体安尼儿、暹罗连体兄弟恩和昌……巴纳姆绰号“骗子王子”,他的马戏广告常常出现骗人的噱头,比如著名的“斐济美人鱼”,其实就是将猴子的头和躯干与一条鱼的身体和尾巴缝在一起。

这些“神奇动物”,带给人们的是关于外面世界的狂野想象,一个普通人难以触及的世界。于是,跟着马戏团去流浪,成了当时很多人,尤其是孩子和年轻人的执念和梦想。加入马戏团,意味着逃离责任,逃离限制,成为魔法的一部分;意味着在马戏团圆形场地中央的聚光灯下重新找到自己,意味着戴上面具、涂上油彩、穿上华丽的戏服,改变自己的身份;意味着仅仅靠着勇气在空中飞行,意味着驯服猛兽,意味着骑着大象走在游行队伍的前列,进入一个个陌生的小镇;或者做一个小丑,让成千上万人为你而笑。

从世界范围来看,马戏的黄金时代一直延续到“二战”。之后,由于经济问题,比如1973年的石油危机,以及大众媒体的兴起,马戏行业开始急剧衰落。近年来,随着互联网娱乐的兴起,以及动物保护组织的强大压力,更多的马戏团以倒闭告终,其中包括美国最大的两家马戏团——大苹果马戏团和玲玲马戏团。俨然是一个时代的终结。

但是,如果我们不把马戏看成是某种技巧、某个道具、某种表演的集合,而是一种激发某种特定人类体验和感受的艺术呢?

去年,英国神经科学家博·洛托应太阳马戏团之邀,研究人们在观看他们的表演时大脑里到底发生了些什么。

他发现,最关键的体验就是“敬畏”。大脑成像的资料显示,当一个人体验到“敬畏”时,大脑前额叶皮层,也就是负责执行功能、注意力控制的区域会被抑制,而大脑的默认模式网络(这个网络负责大脑中多个区域之间交互作用,与创造性思维相关)则处于活跃状态。这种不对称的大脑状态意味着,你正在超脱出自我的限制,你的思维变得更加发散,你感到自己的渺小,你变得谦卑,你会有更加亲近别人的愿望,你想与更广阔的世界连接。

在一次Ted演讲中,博·洛托谈到在我们这个时代,“敬畏感”为什么如此重要。他谈到人类对于黑暗的恐惧(恐怖电影总是在黑暗中拍摄,森林、夜晚、伴随着大海的深渊、太空的黑暗),是因为身为人类,我们是多么恐惧未知,讨厌不确定性;是因为黑暗中,死亡很容易发生。而“敬畏”,恰恰是大脑应对黑暗、应对危险、应对不确定性的另一种方式,一种更开放、更有趣、更具有建设性的方式。

《纽约客》作家E.B.怀特曾经写过一篇《时间之环》,讲他在佛罗里达州的沙滩上度假时,刚好遇上玲玲马戏团的演出,并在那里目睹一位年轻姑娘的即兴马术演练。她短暂的表演只包括几个基本姿势和技巧而已,兴许她只会这些,兴许她此刻的预热本就是兴之所至,但按照怀特的说法,那十分钟的驱驰,“进入了任何地方任何舞台上的演绎者都在追求的境界,无论他们是在莎士比亚的洪流中颠沛,还是在马的跳踉中坚持”。

当姑娘骑在马背上绕圈奔腾时,怀特却痛苦地意识到时光的流逝,你明明在看一场表演的热身,却分分钟已经是过去的游戏。他说,一方面,那个姑娘已经不再幼稚,“知道陶醉于自己灵动的身体,很高兴做一些大部分人都做不了的技巧”;但她还是太年轻,还意识不到时间根本不是一种圆周运动,不知道自己“绝不会再像此刻这样美丽了”。

正是这一点,令他深感惆怅,他的思想一下子投射到25年后,“彼时,她站在马戏场中央,赤脚,戴一顶锥形帽,踏一双高筒靴,一个中年妇女的形象,操纵长长的皮索,陷入了将来某个下午周而复始的劳碌”。

马戏的魅力,也许的确跟烟花一样,就在转瞬之间。舞台上,有些事情发生了,你的心被重重地震动了一下,然后,它就消失了。但即使是一瞬间的魔法,对于表演者也好,观看者也好,都是意义深刻的,因为它帮助我们勇敢地踏入进化努力让我们回避的地方——未知的场所。没有wonder,人不会死。但缺乏wonder,却会确保一个人没有真正活过。 动物杂技马戏马戏团