绘画之外,思想之内

作者:姜宇辉 《海滩上》(On the beach)1873年,油画,59 厘米x 73厘米,现藏于巴黎卢浮宫博物馆

《海滩上》(On the beach)1873年,油画,59 厘米x 73厘米,现藏于巴黎卢浮宫博物馆

哲学与艺术,福柯与绘画

哲学家为什么要谈艺术?为什么要煞有介事地去谈论一个自己本行之外的主题?当然,哲学总是跨界的,且总是希望从不同的学科之中去获取灵感。但这背后的缘由和动机到底是什么呢?除了抒发一番人文情怀之外,想必还有一种更为密切的纽带将哲学和艺术拉近在一起。我觉得这种纽带首先是来自深深的爱和彼此的吸引。很多哲学家都深爱着艺术,这在历史上已经是屡见不鲜的事实。今天我们谈论的福柯也同样是如此。大家知道福柯,大概首先是被他那风云变幻的人生和卓尔不群的个性所吸引,他确实也毕生践行着尼采的格言,将人生塑造成一件艺术品。而贯穿他的整个思想历程,艺术虽然从未真正成为主导的线索,但却始终作为一股或明或暗的潜在推动力量。早在《古典时代疯狂史》中,莎士比亚的戏剧、博斯和戈雅的绘画等等就已经占据了明显的枢纽位置。而在随后的文本之中,各种艺术的素材更是信手拈来,展现出福柯精深的艺术素养和独到的品鉴眼光。

在福柯所广泛涉猎的艺术领域之中,绘画又尤其展现出夺目的光芒。可以说,他最为重要的三篇艺术哲学的文本都是围绕绘画这个主题展开的。大家最为熟悉的篇章当然是《词与物》的开篇部分对委拉斯凯兹的《宫娥》的别开生面的解读,其中所展现的不同目光的交织、可见与不可见的戏剧,既完美呼应着后文中对古典的“表象”知识型的论证,又让人对已然如此熟稔的作品投去了一种全新的注视“目光”。另外一篇谈绘画的经典当然是《这不是一只烟斗》,其中同样在重新审视表象这个主题,但更偏向于在语言和图像之间的变幻张力。不过,这篇文本因为稍显晦涩的风格,在一般读者的心目中总是敬而远之。若如此说来,福柯论马奈的这篇文本就几乎算得上是一段传奇了。它本身源自一个夭折的写作计划。福柯本打算写一本以马奈绘画为题的专著,但最终并未完成。个中缘由大致可以猜测,或许是因为绘画一开始就是与他的“知识考古学”计划结合在一起的,他对专门的艺术哲学或艺术史并没有太大的兴趣。所以,即便是他对马奈有如此至深的热爱,甚至都做了大量前期的准备,但当他的研究重心从知识考古学转向权力谱系学之后,这本计划之中的著作也就“顺理成章”地搁浅了。实际上,因为时间所限,福柯被迫弃置的写作计划远不止马奈这一项。很多时候我们都感叹,如果大师能够再多活一些岁月,又会有多少震古烁今的观念问世。

但相较于《宫娥》和《烟斗》,关于马奈的这篇文本确实又显现出几分不同的特征。前面两篇之中,绘画与哲思之间并不平衡,而是明显倾向于思辨这一极。不需要很刻意地考证就能体会到,福柯之所以谈委拉斯凯兹和马格利特,完全是为其哲学的主题服务的。绘画,只是正好成为他思索古典知识型和表象问题的一个恰当入口而已。即便不是《宫娥》,相信他本也可以找到另外的用来佐证和推进他的思路的案例性作品。毕竟,“知识型”是一个普遍运作的结构或网络,它的效力绝不可能只局限在某些典型性的个案之中。或许正是因此,很多福柯的阐释者或批评者都“利用”了这样一种不平衡大做文章。从艺术这一边来说,很多艺术史家就颇有理由地、甚至相当严厉地批评了福柯的“误读”。著名艺术史家阿尔珀斯(Svetlana Alpers)就批评过福柯对《宫娥》中的空间解析是错误的。福柯对马奈的名作《弗里·贝尔杰酒吧》的阐释也同样不乏批评者。在围绕福柯的马奈解读所举办的专题研讨会上,著名学者德·杜夫就指出,福柯所看出的目光的交错、空间的分裂本身就是“失实”的。没错,站在面对女侍者的这个位置,我们断然无法真正看到她那个偏向一侧的镜中背影。但其实不用德·杜夫这样的专家指出,用心的读者自己都能想到,这充其量只是一个视觉游戏而已。一般的观者总是默认镜子应该是跟画面水平的,但“狡猾”的马奈或许只是想跟我们开一个玩笑而已,因为他偷偷地把镜子换到了倾斜的位置。福柯当然不可能想不到这一点,但他却执意从这个“小”手法里面解读出来那么一通“大”问题,是不是有些借题发挥,甚至过度诠释了呢?

或许正是因此,很多学者就干脆从绘画这一极直接跳到了思想那一极。既然绘画只是一个方便的工具,充其量只是一个“谈资”,那我们本不应该如此认真对待,而更应该将重心放在这背后所揭示的哲学论证上。比如美国著名哲学家塞尔读了《词与物》之后就深有感触,还写了一篇很长的文章讲述观看中的反思性关系。在这样的哲学性评述之中,绘画和艺术的成分确实已经降到了最低限度。哲学家是否准确地解读了绘画作品,这已经无关紧要,因为读者更关心的是他借“画”所生发出来的“理”。这样在“画”与“理”、哲学与艺术之间的难以平衡的张力其实在历史上也绝不罕见。最著名的案例肯定是凡·高的那双农鞋。在围绕这双鞋所展开的旷日持久的争论中,海德格尔和德里达毫无疑问偏向哲思这一边,而夏皮罗则坚定地站到了艺术那一边。立场的对峙或许还只是小问题,关键在于,当我们仔细去阅读这两方各自的陈词之时,会发现其实他们谈的根本不是同一个问题。说得直白一点,这或许根本都算不上是一场争论,因为并没有一个共同的“焦点”让各方进入到交锋的场域之中。

福柯(右)和萨特(中)在巴黎(摄于1969年)

福柯(右)和萨特(中)在巴黎(摄于1969年)

福柯眼中的马奈

这就引出下面一个更关键的问题了。哲学家为什么要谈艺术?因为他们爱艺术,而且爱得深厚,爱得持久。但仅仅有爱还不够。作为哲学家,他们毕竟要给出一个“理由”来为这种爱进行辩护甚至“奠基”。放手去爱还不行,还必须三思而后行。哲学家确实“纠结”。但正是这种纠结给我们反思哲学和艺术之姻缘提供了种种切实可行的背景和基础。比如,海德格尔就曾说,“歌与思想的二重性萌发于同枝”;德勒兹也曾说,应该将动态艺术(舞蹈和音乐)的韵律引入到哲学之中,他甚至还发明了一个新词来突出强调哲学和艺术之间的此种本质联系:思想-形象(Pensée-Image)。但这些理由看起来又都显得不那么“充足”。海德格尔说的“同枝”,那背后是他晚期的一整套围绕“本有”展开的存在论思辨。德勒兹说的“思想-形象”,那背后所提供的理由也全然是来自他对柏格森的绵延理论的重新解读。我们看到,哲思与艺术的平衡再度被打破,而且最终还是要倒向哲学这一边。毕竟,总是哲学家在“爱”艺术,那他们总是“一厢情愿”地以自己的思辨来进行阐释,这本身也是情理之中的吧?

但若如此看来,福柯论马奈的这篇讲座就显现出它的极为鲜明的优势了,因为这几乎是哲学史上绝无仅有的能够完美地将“思”与“画”兼容在一起,进而用“画”为主线来引导、推动甚至“启发”思之跃变的曼妙篇章。或许你会认为,福柯所做的本身就是一次面向大众的讲座,那么他将重心放在作品的阐释而非思想的论证之上,这个选择本也是无可厚非的吧?但若仅把这次讲座当作是一次哲学家顺手为之的艺术普及活动,那可就大错特错了。当然,像研讨会上的那些专家和学者那样硬是要从里面读出那么多“学术”的内涵,似乎也有点扫了读者的兴致。我们在这里更想做的,是简要地引领大家做一次短途旅行,看看在福柯的这篇精彩文本之中,“画”到底是怎样引导着“思”,一步步引向不同凡响的哲学境界。

当然,初看起来福柯在这篇讲演中的主导动机还是艺术和艺术史的,比如他自己一开始就给出了整场讲座的最终结论:今天为什么还要看马奈的绘画?那正是因为,马奈的功绩并非仅如学界公认的那般作为“印象主义先驱”。这实在是一种低估。在福柯看来,马奈的影响力实际上要深远得多,甚至足以作为“整个20世纪绘画……成为可能”的先决条件。这个几乎颠覆艺术史常识的论断势必需要更强的论证支撑,但福柯确实在短短一个讲座的时间之内,通过快速浏览13幅代表作品就大致实现了这个工作,令人赞叹。仍然可以从“画”与“思”这两个角度来概述福柯的工作。从画的方面看,马奈最大的贡献就在于创造了“实物-画”(Tableau-Object)这个前所未有的绘画形态。其实这个由连字符构成的复合词理应更准确地译成“作为(comme)实物的绘画”,用福柯自己的话来说,就是呈现出真实物质性的绘画。绘画,本不只是二维平面上运用种种高超的“视幻”技法所“虚构”出来的三维世界——借用王维的精妙之语“以咫尺之图,写千里之景”,它本身就是一个有着实实在在的物质属性(画框、画布、颜料、光照等等)的存在物。当然,严格说来,福柯对马奈的这番解读多少有些“年代错置”。回归绘画的物质本体,强调媒介、环境和空间等等原本被视作绘画“之外”的要素,这最早应该从20世纪下半叶的极简主义、大地艺术甚至激浪派运动算起,而这些晚近的艺术流派所挑战的恰恰是20世纪上半叶现代主义绘画对“纯视觉空间”(迈克尔·弗雷德)这个自律自足的理想的迷执。这么看起来,福柯可能犯了一个基本的历史性错误,即把当下的状况投射到过去。而且,如果真的从物质性的角度去分析绘画的话,那么更应该做的就是基于这个媒介考古的方法去颠覆图像学的陈规,去重写美术史。这么看起来,对马奈的偏爱又确实显得独断。

但福柯的这篇演讲的精彩之处或许并不(仅仅)在于“画”这个方面。诚如他在演讲伊始就明确指出的,他甚至都不想谈及关于马奈的那些艺术史的常识。那么,他到底要讲的是什么?他在这里要做的——正如他每一篇文章中想要做的——创新到底是什么?那或许恰恰是在“思”的方面。但这个思不是既有的哲学主题或思索框架,而是经由沉潜于绘画之中的鲜活体验所激发出来的“别样思索”或“外部思想”。诚如《马奈的绘画》的编者所言,“可见物的不可见性”才是整篇讲稿的核心要旨。但问题是,到底什么才是“绘画之外”的不可见之物?有读者会想当然地认为就是物质性。这当然没错,因为当观者带着传统的观察“目光”和“位置”去观看一幅绘画的时候,他就很自然地“进入”到其中以视幻的方式所展现出来的“三维空间”之中,这就使得他对“作为实物的绘画”这个不可见的物质基底视而“不见”。但问题并不这么简单。实际上,物质性并非全然不可见,而只是说,当我们从一个视角去观看绘画的时候,这个基底作为“背景”就隐藏起来了。但这并没什么特别之处,绘画如此,所有别的物质对象也都是如此。一张桌子,我们也只能看到它的“正面”,而它的其他“侧面”也都是以潜在的方式被隐藏起来的。一幅绘画,当我们看到的是画“中”的风景之时,画“外”的边框就隐藏起来了。即便是福柯深刻分析过的这几幅马奈的绘画,实际上我们也从来不可能“同时”看到“内”与“外”这两个并存的方面。

那么,真正存在于绘画之外的到底是什么?在福柯这里,毫无疑问的正是话语,以及由话语所表达出来的思想的运动。德勒兹后来在经典的《福柯》之中将“可见”和“可说”这两个系列的平行而又有差异的关系视作福柯的一个基本主题,讲的正是这个道理。不进行学理上的细究,简单点说,福柯并不只是教我们怎样重新去“看”一幅画,而更是想通过这种“看”的方式的改变,一点点进一步深刻改变我们的感知模式、表象框架乃至思想方法。别样的看,最终要实现的是“别样之思”。这才是福柯的真正用意所在。所以他对这13幅绘画的解读,也正是完全沿着这样一个基本次序来进行的。整个讲座正是由此分成“空间”“光照”和“观者的位置”这三个部分。但这三个部分并不是平列的,不单纯是别样“看”画的三个不同角度。正相反,它们是从“看”到“思”的逐步递进。

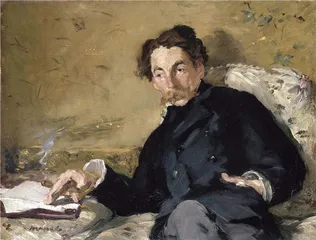

《马拉美像》(Stéphane Mallarmé)1876年,油画,27 厘米x 36厘米,现藏于巴黎奥赛博物馆

《马拉美像》(Stéphane Mallarmé)1876年,油画,27 厘米x 36厘米,现藏于巴黎奥赛博物馆

从“看”到“思”

首先,在“空间”这个部分,福柯确实是非常仔细地向我们展示另一种观看的方式,即从可见的“画中”之人物风景向不可见的“画外”的物质基底转换。一开始是将四边形的画框作为观看的全新参照系,而全然抛弃了文艺复兴以来所建立起来的那个以透视法为基本语法的深度空间。马奈的绘画是没有深度的,他甚至刻意将绘画“之中”的那个深度以一种极为暴力的手段进行封闭。这尤其体现在《歌剧院化装舞会》和《马克西米利安》这两幅作品中的“封闭之墙”的主导构图上。一面高墙阻断了前景和深度之间的透视关系,强迫我们把目光集中在前景中的人物身上。准确地说,这里根本没有“前景”这个面向,而是所有一切都展示于水平的、沿着横纵两轴摊开的画布之上。“画布是绘画具有的物质性”,诚哉斯言。但福柯对随后5幅作品的解读就多少显得有些武断了。比如,硬是将《波尔多港》的画“中”之线从物质性的角度视作画布本身的纹理的突显,这就不是“让不可见性变得可见”了,而简直是混同了可见与不可见这两个方面。

但从“光照”这个部分开始,重心明显从“看”转向了“思”。要知道,贯穿整个西方文化史,光都是最能兼具可见性和可思性的核心隐喻。像《吹笛少年》这样的作品,从可见性的方面来看,它确实起到了一开一合的效应。合的是“画内”的光源,开的则是“画外”的物质性的光照。画内的光源可以位于任何位置,但它的根本作用是给整个的表象空间提供一个统一性的支点。但画外的光源、那个实实在在照射在画布之上的光源就只有一个,正是它从根本上瓦解了画内那个看似独立自足的表象世界的完整性。经由福柯的阐释,我们看到这个画外光源的作用是极为触目惊人的,那就像是把画内的所有一切都强行翻转到画布这个平面之上,暴露在强烈的、人工的照明之下。如果说《草地上的午餐》中的裸体还笼罩着梦幻的色泽,那么《奥林匹亚》中的高光下的女体就显得刺痛目光乃至灵魂。表面上看,福柯对《奥林匹亚》的解释是极为草率的,不妨比照T.J.克拉克在《现代生活的画像》第二章中所进行的极为细密的图像史梳理。但福柯本来就志不在此。他对这幅名作的解读最终意在提醒我们,这个画外的光源可以是实在的、物质性的形态,但更应该理解为观看者的目光投射。强烈而直接地投射在裸露的身体上的,正是我们自己的目光。也正是这样,当我们直面绘画的时候,并非仅仅是在“画内”俯仰沉潜,而更是感受到一种被拉向“画外”的力量,只不过这个力量并非仅仅是不可见的物质性,而更是那个始终不可见的我们自身所在的位置。借用法国电影学者麦茨的名言:“在观看电影的同时,我难道不也在观看自身?”同样,福柯通过这一番精彩绝伦的解读要提醒我们的也正是,“看”画之同时我们也在“思”自身。在观看主体这一位置之上的,实际上正是那个始终保持警醒的、反思的主体。所以福柯最后将《露台》和《弗里·贝尔杰酒吧》这两幅名作对照来阅读,正是要将后者那里的观看者位置的游戏和前者那里的生死莫辨的主体性反思结合在一起。

这样看起来,马奈倒反而显得不太重要了,因为重要的是观者自身。“看”也显得不那么核心了,因为核心的是“思”之主体。福柯在反驳德里达的论文《我的身体,这纸,这火》中曾经将“醒着做梦”当作是主体重构的活生生训练,那么似乎也完全可以说,他在观看马奈绘画的过程中所展示的也正是这样一种思之训练。也许他的解读显得如此另类,与艺术史的常规格格不入,但它的真正力量正在于启示我们去洞察“画”与“思”、艺术与哲学进行关联的别样可能。“绘画之外”的,并非仅仅是物质性,而更是“思想之内”的激活力量。 博物馆马奈卢浮宫哲学研究福柯艺术哲学家宫娥文化