刘华杰:观鸟,一种田园牧歌型的博物方式

作者:三联生活周刊刘华杰,北京大学哲学系教授,博物学文化倡导者

博物是一项古老的活动,在西方最早可追溯到古希腊的亚里士多德时代。在对自然的探究中,人类对鸟的辨识、命名也是古已有之。如今,观鸟作为一种博物活动,也越来越受到现代人的追捧,并且,慢慢地由个人消遣变为有组织的群体性自然活动。

在北京大学哲学系教授、博物学文化研究者刘华杰看来,在各类博物活动中,观鸟开展得时间比较早,发展得也比较好,国内很多各省份都成立了观鸟会,由观鸟爱好者组成,“观鸟有一定的特殊性,鸟是一种活物,能飞,与看植物相比更吸引人,加上鸟的数量相对少,对普通人来说相对容易把握。博物探究的是普通人的’生活世界’,是一种宏观层面对世界的了解,人类通过这种方式寻求对自然的理解。”

问:现代观鸟作为一种博物活动是怎么发展起来的?

答:最早的观鸟达人,是一名英国乡绅吉尔伯特·怀特(Gilbert White),他在1743年牛津大学毕业之后,回到自己的家乡,成为了一个乡村牧师,开始整天观鸟,细致地观察、记录,后来他写了一本书叫《塞尔伯恩博物志》,推动了一种田园牧歌型的博物学。此书特别得到推崇,因为普通百姓就可以实践它,不必跑到遥远的海外,在自己的家乡就可以博物。怀特可以说是真正意义上的现代观鸟之父。

问:我们应该如何理解“博物”?

答:我从“博物”二字的拼音“BOWU”为首字母进行归纳,即beauty、observation、wonder、understanding。我们要先意识到自然之美-beauty,这是从事博物的强大动力,然后反复地观察-observation、记录,要有持续的好奇心-wonder、惊奇感,当然最后一个是理解-understanding,要理解我们所生存的世界,不要随便改造,而是探寻与自然的和谐相处之道。

编辑/小朵 剪辑/ 辛军 设计/罗曼

| 封面大使 |

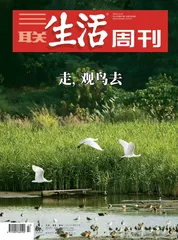

本期《三联生活周刊》封面专题报道《走,观鸟去》,我们派记者去到了北京、广州、云南、江西、新疆五个全国有名的观鸟胜地,将为大家带来一组生动的观鸟报道和鸟类的科普知识。

《三联生活周刊》每期都会邀请一位文化公众人物 / 明星来担任当期封面故事的引荐人(封面大使),以10分钟的音频形式来分享自己与封面专题相关的个人经历或知识、文化记忆。

点击下图,听到更多封面大使的声音 ↓