陆键东:陈寅恪的“天下观”

作者:三联生活周刊陆键东:《陈寅恪的最后20年》作者,广州文学艺术创作研究院院长

6年前,陆键东所著的《陈寅恪的最后20年》在初版13年后再版。这一版本中,陆键东增加了3万余字,将他不断研究和重新认识的陈寅恪先生展现在读者面前。

在陆键东看来,陈寅恪与中国百年学术的命途是紧密结合在一起的。

谈到陈寅恪著作中的“天下观”,陆键东以秦汉时的司马迁、唐代的韩愈以及明末清初的顾炎武这三位具有“天下观”意识的学者举例,认为在顾炎武逝去的200多年后,20世纪的现代历史学家之中,陈寅恪是最具“天下观”视野的出类拔萃者,通识、博大、悲悯。“正是这一点,使他七、八十年来,高居于学术界众生之上。”陆键东说。

Q 陈寅恪对诗文为什么具有特殊情感?

A 众所周知,中国传统士人的诗歌最大的功用是寄志言情,体现的是中国知识分子的批判性。诗文集是2000多年来中国优秀知识分子批判性的重要载体,在中国传统文化中最有历史记载功用与文化信息传播功用。陈寅恪一生对诗文的感情、对印行自己诗文集的渴求,超出了同龄人。保守地说,陈寅恪从青年时代开始写诗,到其暮年,写了60多年的中国古体诗;越到晚年,诗歌几等同为生命的特征开始呈现。

Q 为何陈寅恪的《论再生缘》如此打动你?

A 1953年,63岁的陈寅恪,在万般心事的情形下,以难以压抑的衷情,撰写了日后成为经典名作的一篇长文《论再生缘》。陈寅恪成功地以“互相影照”的写作手法,逼真地还原了孟丽君的历史以及陈端生的历史,达到了戏里戏外、历史与现实、艺术人物与作家真实情感互为阐释的高度,故此《论再生缘》虽是一部属于“乾嘉学派”式的考证著作,但丝毫不掩饰这部历史著作强大的人文感染力量,憾人心弦的阅读冲击力。在论述中,我们可以读到史家陈寅恪出类拔萃的史心——才学、通识、博大;我们还可以读到陈寅恪的人心——善良、悲悯、感同身受的广阔情怀。这是具有普遍价值的人性光辉,可以想象,这样的著作将会打动任何时代的读者。这就是体现在著述中的“天下观”。

编辑 / 杨菲菲 剪辑 / 辛军 设计 / 罗曼

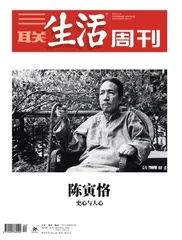

| 封面大使 |

本期《三联生活周刊》封面专题报道《陈寅恪:史心与人心》,解读这位的著名学者的学术与人生。