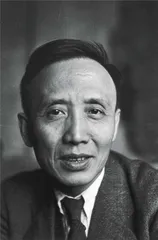

郭沫若(1892~1978年)

作者:三联生活周刊 郭沫若

郭沫若

文/刘周岩 郭子介

学界公认的“甲骨四堂”中,郭沫若接触甲骨最晚,既非像罗振玉、王国维在早期就搜集、占有甲骨材料,亦非像董作宾亲自参与殷墟发掘,但他凭借在史学观念上的革新,后来居上,为甲骨研究开创了全新的局面。

生于1892年的郭沫若与傅斯年、董作宾等年龄相仿,同为新文化运动影响下成长起来的“五四”一代,知识结构与思想气质均大异于传统中国文人。1929年郭沫若开始甲骨卜辞研究时的处境相当特殊,此前他公开反蒋,1927年大革命失败后流亡日本。在日本的郭沫若之所以用大量精力研究甲骨文,并非仅仅出于“闲情雅致”,也不同于史语所考古组诸人的专业学术行为,而是与其自身整体的文化和政治抱负相关,所以入手角度颇不寻常。郭高度肯定罗、王等人已有的甲骨研究成就,但也提出:“中国学者,特别是研究古文字一流人物,缺少科学的教养,所以对此绝好史料,只能零碎地发挥好事家的趣味,而不能有系统的科学的把握。”

1930年,郭沫若写成《中国古代社会研究》,标志着甲骨研究一个全新维度的开启,这部书也被誉为中国马克思主义史学的开山之作。书中不再把甲骨文单纯当作古文字材料,而是看作理解商代历史,进而理解中国社会起源的重要史料。此书第一章结合卜辞讲商代的渔猎、农业、工艺、贸易等环节,第二章结合彭那鲁亚制、母权中心、私有财产的发生等概念谈商代氏族社会的痕迹和崩溃,他本还拟作第三章讲商代人的精神文化世界,后来这部分被收于其他著作。20世纪30年代的中国学术界正展开中国社会史大论战,一些人持“中国社会特殊论”,认为中国未曾经历奴隶制等阶段,郭沫若借此书予以反驳,明确表示恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》一书中提出的普遍历史规律同样适用于中国古代文明。新史观背后是更大的政治愿景,在序言中,郭沫若便开宗明义:“认清楚过往的来程也正好决定我们未来的去向。”郭沫若研究甲骨仅一年,便以极强的综合能力和崭新的视角让已出现30余年的甲骨材料生发出全新的意义,虽然具体观点未必获得所有人认同,但学界普遍认为他属于“天才型学者”。

郭沫若没有仅借甲骨文阐发一时政治议论,而是将这份兴趣延续了下去,在多个层面为甲骨研究做出了坚实的贡献。1931年,郭沫若撰写《甲骨文字研究》两册,1933年出版《卜辞通纂》《殷契余论》,1937年出版《殷契粹编》及考释等,这些专著被时人视作甲骨研究必备参考书,其中包括了文字的考释、辞例的阐发、材料的辨伪与汇编等一系列基础工作,既对罗、王等人的结论有所发展,又有前人所未及的见解。1946至1948年间,中央研究院以前所未有的规格遴选第一批院士,此时国共两党对立日趋激烈,郭沫若身为文化界左翼领袖,仍因其在甲骨研究上的巨大贡献,被推举为考古组院士。

新中国成立后,郭沫若出任一系列领导职务,但还是继续从学术组织方面参与甲骨研究。例如举全国之力耗时数十年编成的13册《甲骨文合集》,即是由郭沫若担任主编。1950年出任新成立的中国科学院院长后,郭沫若立即着手建设考古研究所并于当年就恢复了殷墟发掘。时至今日,殷墟考古队驻地会议室内仍悬挂着郭沫若的照片。

(参考书目:《郭沫若同志在甲骨学上的巨大贡献》,胡厚宣著) 考古甲骨文郭沫若殷墟文化文字