从卡萨布兰卡启程

作者:蒲实 卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺

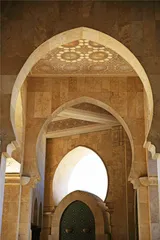

卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺

一座城市的名字

卡-萨-布-兰-卡,五个圆润的元音,中间一次具有对称感的上唇和下唇碰撞,音韵吞吐之间,弥散令人遐想的遥远神秘,如一阵异域之风吹过。风从哪里来?东方还是西方?卡萨布兰卡,一座城市的名字。

我何以来到卡萨布兰卡,在清早城市尚未醒来的阳台上,望向楼宇之间的马路,看轰鸣而过的有轨电车驶过前方栽种着棕榈树和蒲葵的花园广场,继而瞥见柱形宣礼塔式样的钟楼上指向六点的时针?我又何以在散发着皮鞋油味、汽油味、咖啡香气、过夜果皮酸腐味的街道上穿行,走过延绵相连的廊柱,看西装革履对街喝薄荷茶的黑人和阿拉伯人,将把手处护着一层绒布的雕花长嘴小银壶高高举起、倾斜,听热茶汩汩流进玻璃杯、溅起极小水花的乐声?我又何以来到一座海边的青绿色清真寺,看它金碧辉煌的大理石殿堂里繁若星辰的荷叶花瓣剪影,穿过一扇接一扇的圆形拱门,久久凝望在广场上如磐石一般陷入沉思的阿拉伯人,还有光着上身的孩子在十几米临海高台上依次跳入涨潮海水的身姿?也许我来到这里,仅仅因为它叫做“卡萨布兰卡”,以及默念“卡萨布兰卡”这个名字时萦绕于凝神呼吸之间的玄机。我对这座陌生的城市一无所知,就如它街头上那些蒙着面纱、只露出一双眼睛的阿拉伯女郎。在我生活的旅途中,亦从未有什么征兆和线索,将我的路引向此地。我为何来到这里?

我想起来了。我到这里是来寻找一个地方,一处叫“里克咖啡”的场所。这个地方是不真实的幻象。确切地说,一部名为《卡萨布兰卡》的好莱坞电影先于它而存在,而它不过是那个虚构世界在现实的投影。翁贝托.艾柯曾宣称,“每一个虚构世界都以一个现实世界为依托,前者将后者作为其背景”。然而,对卡萨布兰卡的里克咖啡来说,一切正好相反:这个现实世界以虚构世界为依托,它奇妙地居于前景。电影中的里克咖啡曾上演过一个隽永的浪漫爱情故事;于是,人们就在一个同名城市之中建造了这个咖啡馆名字的实体。它的唯一性仅在于:卡萨布兰卡既是电影里城市的名字,也是一座实际存在于大西洋沿岸的摩洛哥城市的名字。

哈桑二世清真寺所临的大西洋海岸,正在游泳嬉戏的青年

哈桑二世清真寺所临的大西洋海岸,正在游泳嬉戏的青年

于是,从哈桑二世清真寺出发,我走过新城现代化的商务楼和大型购物商场,穿过正在修缮中、尘土飞扬的马路工地,来到老城城墙外的里克咖啡。它是一栋临街的白色三层小楼,地下有一层,门前有两棵棕榈树,内部是传统阿拉伯式庭院,四面回廊围合中庭,三层顶上是天台。一楼的台阶上站立着西装领结的服务员,二楼临街的立面能看到圆形拱门形状的彩绘玻璃窗与安达卢西亚风格的阳台。相对于传统摩洛哥建筑来说,它的装饰并不繁复华丽,除了那些高悬的镂花吊灯。穿过一楼台阶上那扇对开木门和前台走廊,我走入一个悬置于时间中的咖啡厅。它是对1942年首映的电影《卡萨布兰卡》的精心模仿和重建,电影胶片上的图像在这里转化为木头、玻璃、石膏、白墙、廊柱等真实的物质存在,也包括它的吧台和钢琴。然而,这里过于崭新,我捕捉不到任何历史随时间推移而留下的心血来潮的痕迹。直到沿着旋转扶梯下到地下一层,一系列海报正展示这座“里克咖啡”的档案,我才了解到它所发展出的属于自己的简史。

2001年“9.11”事件后,这座咖啡馆的创建者、美国人凯西.克里格离开她所供职的美国外交部。在当时美国“全球打击恐怖主义”的氛围下,她希望在摩洛哥这个穆斯林国家做私人投资,以表达她个人的宗教宽容立场。她买下这座庭院,花三年时间建成“里克咖啡”,决意把一个仅存在于华纳兄弟电影工作室里的美国想象变为一个摩洛哥现实。电影幕布上的“里克咖啡“就这样在地理意义上的卡萨布兰卡复活了。家喻户晓的名字和电影故事赋予它的历史性传奇色彩,让它很快成为游客和当地人慕名而来的地方。十四年来的很多个夜晚,克里格都待在“里克”的角落里,用一只酒杯喝水,11点之后偶尔喝一点酒;弹着钢琴唱《时光流转》的不是山姆,而是摩洛哥歌手伊萨姆。2018年,72岁的克里格在卡萨布兰卡去世。

卡萨布兰卡穆莱阿卜杜拉步行街上休息的行人

卡萨布兰卡穆莱阿卜杜拉步行街上休息的行人

我回到里克咖啡二楼,一边喝卡萨布兰卡牌啤酒,一边等待晚餐送上桌来。在那段等待的时间里,我不禁自问,我正置身何处。我知晓电影中的里克咖啡和它的爱情传奇,从而来到这里;但我只是走进了一家名叫“里克”的咖啡厅,它不属于曾经的反法西斯自由战士里克,而属于美国退休外交职员克里格。名字的符号已改变其所指,我仍能以“里克”称呼这里吗?我环视四周,晚餐时分,咖啡厅座无虚席。我听到许多中国游客在说话,他们中很多人都因《卡萨布兰卡》这部电影来到这儿,从这里启程摩洛哥之旅。他们也有与我同样的疑惑吗?

在我从卡萨布兰卡启程的摩洛哥旅行中,有时会遇到和我一样长途旅行的人,他们常兴致盎然地谈起他们所到之处的见闻。他们处于一种半孤独的、超然于世的状态中,吞吐的每个句子里,那些以特别的激情操纵唇齿摩擦而迸发出的每个城市之名,都有一种不同寻常的魅力。那些名字是他们谈话内容的居所,也是他们身心的庇护所:卡萨布兰卡,拉巴特,丹吉尔,舍夫沙万,梅尔祖卡,瓦尔扎扎特,马拉喀什,撒哈拉……我聆听这些名字在他们脑中唤起的欲望或记忆:一段沿海的山路,海边露台上的咖啡馆,屋顶阳台的摩洛哥苦茶,难以用语言描述的日出、日落和星空,旷远的沙漠,钻进衣服的细沙,老城的集体祷告声,一段动情的相遇……渐渐觉得,我若把这些城市的名字换作阿纳斯塔西亚,吉尔玛,伊萨乌拉,莫利里亚,菲多拉,阿德尔玛,埃乌多西亚,瓦尔德拉达……也并不会改变它们的内涵。一个城市的名字,就是一类存在形式,一种形状,一个独一无二的符号,一幅无法被复制的画作,或一首不可被模仿的乐曲。它有时事先存在于我们的想象中,而现实的那座同名城市,既映照出我们的想象,又在我们的想象里投下它的影子。

在我从卡萨布兰卡启程的摩洛哥旅行中,有时会遇到和我一样长途旅行的人,他们常兴致盎然地谈起他们所到之处的见闻。他们处于一种半孤独的、超然于世的状态中,吞吐的每个句子里,那些以特别的激情操纵唇齿摩擦而迸发出的每个城市之名,都有一种不同寻常的魅力。那些名字是他们谈话内容的居所,也是他们身心的庇护所:卡萨布兰卡,拉巴特,丹吉尔,舍夫沙万,梅尔祖卡,瓦尔扎扎特,马拉喀什,撒哈拉……我聆听这些名字在他们脑中唤起的欲望或记忆:一段沿海的山路,海边露台上的咖啡馆,屋顶阳台的摩洛哥苦茶,难以用语言描述的日出、日落和星空,旷远的沙漠,钻进衣服的细沙,老城的集体祷告声,一段动情的相遇……渐渐觉得,我若把这些城市的名字换作阿纳斯塔西亚,吉尔玛,伊萨乌拉,莫利里亚,菲多拉,阿德尔玛,埃乌多西亚,瓦尔德拉达……也并不会改变它们的内涵。一个城市的名字,就是一类存在形式,一种形状,一个独一无二的符号,一幅无法被复制的画作,或一首不可被模仿的乐曲。它有时事先存在于我们的想象中,而现实的那座同名城市,既映照出我们的想象,又在我们的想象里投下它的影子。

位于卡萨布兰卡老城城墙外的“里克咖啡”

位于卡萨布兰卡老城城墙外的“里克咖啡”

有很多装饰主义建筑的卡萨布兰卡商业街区

有很多装饰主义建筑的卡萨布兰卡商业街区

街头的市民

街头的市民

旅程与归途

自从去过卡萨布兰卡后,我对“里克”这个名字如今的含义念念不忘。我继续搜寻已故克里格的信息,她的当代故事不知为何吸引住了我。她在卡萨布兰卡找到了自己吗?在卡萨布兰卡这个异乡定居和终老,对她来说意味着什么?

克里格的故事是一千零一夜式的:预兆、注定的命运,都在其间扮演了角色。1974年,克里格在家乡波特兰举办的一次电影节上,看到了《卡萨布兰卡》这部电影。机缘巧合,几年后她加入美国外交部,负责对大西洋港口卡萨布兰卡的贸易业务。她很自然地在这个城市里去寻找里克咖啡,也自然地发现它并不存在。2001年9月11日那天,她回到自己在马拉喀什老城的里亚德。平日从不休眠的吉德玛广场早早地空无一人,一个人突然用阿拉伯语对她咒骂起来,而其他一些人则自发组织起来,护送她回家。她已预料到,美国的反恐将会把人们引向对穆斯林的恐惧和激烈反应,她要反抗这种未来。就在那个晚上,她决定把心仪电影中的里克咖啡在卡萨布兰卡变成现实:1942年电影中的卡萨布兰卡确实带有现实历史中这座北非城市的特点,这里当时是和平的绿洲,也是欧洲、非洲、美国等国际化人群的聚集地,许多人都在这里等待通行证前往自由国家。这个历史背景在当下,又再次突显出它的意义。她想通过在这里证明,一个美国女人可以独自在穆斯林社会中开创一项事业,来向世界展示宽容。

就像你在摩洛哥时常会听到的“命运插手“的故事一样,她意外地在老城一幢残破的老房子中发现了其中深藏的中庭和笼罩其上的八角屋顶。当她站在二楼看向庭院,想象光滑的白色柱廊、灯光在白墙上投下的影子和觥筹交错间的玻璃杯碰撞声时,那一刻,她看见自己就是俯瞰着德国人唱歌、点头示意拉斯洛领大家唱《马赛曲》的里克。她也想起她在进门处看到的两棵棕榈树,回忆起十多年前在去日本旅行前,一位通灵人士曾告诉她,她会从日本回到美国,在美国买房,然后搬去另一个大洲,最后在有棕榈树和水的地方住下,永不离开。她的卡萨布兰卡故事就是这样开始的。

克里格经历了一个现代人的旅途所会遭遇的各种艰难险阻:辞职让她失去了与华盛顿外交圈的社会关系,在摩洛哥她贷不到足够的款,从美国汇款到摩洛哥变得很困难,一些投资人不再支持她,官僚系统的障碍,摩洛哥商业世界的潜规则,失信的建筑师,疯狂的主厨……经过三年旧房改造,克里格把海市蜃楼的幻象变成了一座庇护所,一座世间小庙。这间曾仅存于影像中的咖啡馆,映照着1942年美国最终开启北非和欧洲战场、走向全球主义的精神,在它2001年重回孤立和保护主义后,“里克”这个名字再度象征着一个糟糕世界里的“绿洲”。有时,一些对特朗普当选不满的美国人会专程旅行来这里坐上很长时间,暂时避世于此。装修完成后,克里格雇佣的第一个职员是她的经理、摩洛哥人伊萨姆。伊萨姆来应聘时说他会弹钢琴,坐下来弹了一首《时光流转》,之后这位爵士钢琴手就在这里工作了十四年——历史会重演它自己。

在来卡萨布兰卡之前,克里格在美国的波特兰曾有过一段早已终结的婚姻。她在回忆录中写道:“如果我是诚实的,我会说,我一直希望在追寻梦想的过程中找到爱人,但这件事并没有发生”。她说,随着里克咖啡的建造,她发觉自己与表面冷漠、内心柔软的里克的确建立了某种联系,“实际发生的事情是:当我感到里克总在背后看着我时,我找到了我自己。每当有人叫我‘里克太太’时,我就意识到,我走入了一个我一生都在等待扮演的角色,虽然不是在电影布景中”。

当卡萨布兰卡的所有人都开始称克里格为“里克太太”时,“里克”这个名字的含义,就已是呼唤“克里格”的名字了。

黄昏时分的卡萨布兰卡街道

黄昏时分的卡萨布兰卡街道

哈桑二世清真寺的殿堂

哈桑二世清真寺的殿堂

一千零一座城

卡萨布兰卡是所有摩洛哥城市中的一座。所有摩洛哥城市都可以拆开为下列元素:一座老城(medina),一座古代土城堡垒围合的居民区(kasbah),一座老城城墙外发展出来的新城(有些小城市则没有),是临海的港口或靠近沙漠的绿洲。而老城的意象又可以分解为这些组合元素:老城墙,迷宫般的街道,清真寺和柱形宣礼塔,商铺,集市,阿拉伯式庭院,庭院上的天台,伊斯兰或安达卢西亚花园,咖啡厅和餐馆。正是在这些组合元素里,居住着许多个不同城市各自的场所精灵,变幻出这些城市各自不同的形状和精神气质。在卡尔维诺《看不见的城市》中,听马可.波罗讲述旅行所见之城的忽必烈发现,马可的城市几乎都是一个模样,“仿佛完成那些城市之间的过渡并不需要旅行,而只需改变一下她们的组合元素。每当马可描绘一座城市,可汗就会自行从脑海出发,把城市一点一点拆开,再将碎片调换、移动、倒置,以另一种方式重新组合”。摩洛哥的城市,就是在这样的“一个模样”之中千变万化的:也许就是城墙颜色的不同,或街道宽度和数量的差别,或宣礼塔上花纹的各异,亦或天台上所见风景的差别,甚至只是它在地图上的位置,让一座城成为唯一的那座城。

然而,一座城和一处风景的生命,不仅存在于这些可见元素中。它们在现实世界之外的许多时空中变换着几近无限的形状和模样:一座城市的某一个样子可能存在于我们的记忆和沉思中,或投射在另一位同行者的脑海和心间,亦或正随着一位沉默走向死亡的人而消亡;唯有词语和句子能够召唤出这些隐形的影像。城市存在于我们各自的观看、经验、记忆与生命历程中,如一个多面体,我们每个人仅能处于它的一条棱上。走入他人的世界,浸入他人生命中的那座城,也许能够改变“旅行“的内涵,让我们以另一种方式看城市,看到更宽广世界。

哈桑二世清真寺的大厅

哈桑二世清真寺的大厅

哈桑二世清真寺的陵墓

哈桑二世清真寺的陵墓

一百年前,美国女作家伊迪斯.华顿从法国马赛乘上蒸汽船,走水路到达卡萨布兰卡。第一次世界大战的硝烟尚未完全散去,德国潜艇在直布罗陀海峡和非洲西北海岸的活动使她的行程极为耗时和极不舒适:在每一个停靠的港口,乘客都不得上岸游览,只能在港口等上六日到八日,直到再出发。几经周折,她到达卡萨布兰卡,然后乘坐她的朋友、一位法国驻摩洛哥将军的军用车,从地中海一路开到阿特拉斯山,旅行了一个月。

她敏锐地察觉到自己正身处一条独一无二、即将消逝的“历史缝隙”中:摩洛哥正处于从欧洲权威的统辖向现代旅游的平庸陈腐完全敞开的过渡时期。她写道:“摩洛哥太美,景观与建筑太丰富,太多新意,一旦地中海交通得到恢复,它将不可避免地吸引春季旅行的主流。战争几近结束,几个月就能修建起来的公路和铁路将成为摩洛哥‘旅游业’洪流的分水岭。一旦游客泛滥,也将不再有双眼能看到今天我所看到的穆莱伊德里斯,菲斯与马拉喀什”。她预言,不久之后,学者对摩洛哥的历史知识将积累得越来越丰富,但未来旅行者的视线将越来越难看穿到过去。“考古挖掘将揭示罗马人和腓尼基人占领摩洛哥的新线索,将阐明科普特人与柏柏尔人遥远的密切关系,将把巴格达和菲斯、拜占庭艺术和苏斯建筑联系起来。然而,与此同时发生的将是,老城内神奇地保存了近千年的中世纪生活会逐渐消失——那是11、12世纪十字军战士、萨拉丁(12世纪抗击十字军东征的穆斯林领袖),甚至巴格达哈里发顶峰时期的生活方式。最后,连阿特拉斯山下神秘的游牧民族也会收起他们的帐篷,逐渐消失”。

她的预言早已应验。“一战”后,许多旅行家、探险家、画家、作家、人类学和考古学者、艺术家纷纷来到摩洛哥,随之吸引来一波又一波的游客,先是富裕的上层阶级,然后是中产阶级与大众游客,直至将这里变为一个旅游胜地。如今,巨大规模的旅游业已成为悬浮在城市真实生活之上的一层奶油,一个海市蜃楼的虚幻景象,一系列消费主义的套路,构造出一个个漂浮在当地人真实生活之外的孤岛。游客与当地人观看和被观看的关系,正瓦解着当地人的日常与传统,改变着构成他们生活秩序的符号系统的含义。

当我在巴黎转机,三个小时不到便降落在卡萨布兰卡机场时,我想起一百年前几经周折到达这里的伊迪斯.华顿。对于我们这个时代的旅行者来说,我们面临的问题很可能已不再是如何到达,如何行走,而变成了:我们该看向何方?看向何处?如何去看?在非常旅游化的摩洛哥,这个问题显得尤为棘手。

哈桑二世清真寺的拱形回廊

哈桑二世清真寺的拱形回廊

在那些与摩洛哥有关的游记和故事里,我感受到书写者的不同目光:东方主义者的目光,猎奇者的目光,隐藏着欲念的目光,审视他者同时审视自我的目光,自知被他人观看的自审目光,完全自我的单向度目光……种种目光交织,时而冲突,时而默契,让摩洛哥的形象也捉摸不定。然而,在所有这些文本中,法国作家圣-埃克苏佩里饱含理解力和爱意的目光,穿透时空深深打动了我。

我很喜欢他在《风沙星辰》里写到的一个发生在摩洛哥的故事,故事的主角是一位在撒哈拉沙漠中被俘虏为奴隶的黑人“树皮“。圣-埃克苏佩里通过摩尔人翻译得知,”夜深人静时,树皮说起马拉喀什,流下了眼泪”,从而立即理解到,一个撒哈拉沙漠里的奴隶是如何在胸中保留着那座故乡之城和城里那所房子的形象,“已让某一天那个已被遗忘的自由人能够复活,并透过重生的过程驱赶现在奴隶的表象”。他将“树皮”赎出来,用邮航飞机将他带到了阿加迪尔,让他从那里回马拉喀什。

“树皮”看到了一个什么样的阿加迪尔?圣-埃克苏佩里并没有看到,只是后来从一位阿拉伯人那里听说,“树皮”在阿加迪尔去了咖啡馆,但没有任何人为他获得重生而惊奇,他很失落。然后,他给街角一群小朋友买了金线绣花鞋,整个阿加迪尔的小朋友听说了都纷纷向他跑来,要他为他们穿金线绣花鞋。阿拉伯人说,“树皮”“高兴得发狂”,但也破产了。圣-埃克苏佩里领会到,在“高兴得发狂”那句话下,“树皮”深沉的饥渴:那是一种将自己置身于人群中,与其他人类牵系在一起的需要。“当自由毫无羁绊,他便不再能感受到自己在世上的重量”;在树皮破产的那一刻,他一定重新感到了自身的重量。圣-埃克苏佩里从而看见了“树皮”的阿加迪尔:“夕阳照在阿加迪尔时,树皮在灿烂光辉中展开了统治权”。

从卡萨布兰卡启程,我开始了深入摩洛哥的旅行,途径拉巴特、丹吉尔、菲斯、梅尔祖卡附近的撒哈拉沙漠和马拉喀什。我渴望我的视线能穿透现实空间的墙与门达至城市灵魂的深处,触碰到一百年前旅行者们所看到的那个已消失的摩洛哥;也渴望进入到人们内心的风景中,看到风景与城市向他们呈现过的无穷多种的模样。

还记得旅途结束那天,我回到卡萨布兰卡,准备踏上归途。我收到一位马拉喀什人写来的信。在马拉喀什,他领我踏入老城城墙上无数扇门中的一扇门内,让我看到一个隐秘的世界,并带我穿越一个个梦境,进入到一千零一夜的幻境中。他在那封信里建议我,最后可在卡萨布兰卡做一番市民式的闲逛:“可以去剧院看看,扎哈.哈迪德的新建筑不远的地方有一所白色的教堂,临近的de la Ligue Arabe公园可以作为起点。公园旁有许多20世纪20至40年代的建筑,还有法国领馆。去穆莱阿布杜拉王子步行街逛逛,看看那些紧裹着头巾面纱的女性和露发时髦打扮的女性如何结伴而行,还有沿街的许多新装饰主义建筑。然后去海滩边吃顿饭,喝杯薄荷茶——那是我年轻时最爱与孩子们来的地方”。

那天,我走过步行街,经过许多法国名字命名的大道和宾馆,闲逛在新装饰主义建筑下的柱廊里,在咖啡馆看头发梳理得讲究的老人整理好西装笔挺地走出门,在公园广场的花园里看黑背和金毛犬打招呼。这些在毫无阴影的太阳下向我展示出一些衰败容颜的街区,与丹吉尔废弃已久的、魅影般的塞万提斯剧院和拉巴特罗马废墟断壁残垣上筑巢的鹳鸟风中飘扬的脖颈羽毛叠影在一起,繁华与废墟的影像同时从城市建筑、街道和所有事物的表象下涌现,穿越所有时空而来,从中浮现出这座城市整体的模糊面庞。我忘记自己身处何时何地,走进一个趋于无限的梦中。 咖啡里克旅行摩洛哥旅游旅行经历卡萨布兰卡