工读学校:没有突然就变好的孩子

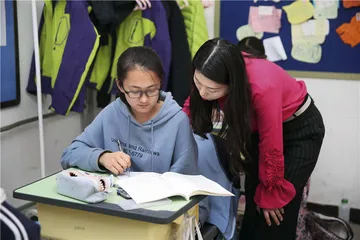

作者:王海燕 北京海淀寄读学校(前身为海淀工读学校)采取的是小班教学,每个班都在20人左右,在课堂上老师可以关照到每个孩子

北京海淀寄读学校(前身为海淀工读学校)采取的是小班教学,每个班都在20人左右,在课堂上老师可以关照到每个孩子

摄影/于楚众

一所典型的工读学校

吴桐对海淀寄读学校的第一印象是,“挺嚣张的”,他指的是学校清一色四合小院,看起来不像一所北京的现代公立学校,倒像一座老皇城传统宅院。当时他还在一所重点中学读初二,学校老师建议他转去海淀寄读学校,因为吴桐也挺“嚣张”的,抽烟,打架,跟老师对着干,转学前最长一次离家出走,旷课了三个月。

原来学校的老师跟他谈判,愿意转学的话,以前的处分就一笔勾销,否则记入档案。吴桐最后选择了转学,毕竟他是小学时以全班第一免试升入重点中学的,他对自己的未来还有期待,但那时候他对海淀寄读学校一无所知。

实际上,海淀寄读学校原名叫海淀工读学校,也是中国第一所工读学校,即为不良行为甚至轻微违法犯罪行为的未成年人开设的一种专门教育学校,采取半工半读模式。如今,海淀工读学校早已改名,教学设置和管理也已接近普通公立中学,但本质上这里仍然是一所特殊的学校,就读的学生总有各种各样的成长问题。吴桐记得,他正式入学的第一天,就有班上同学过来问:“哥们儿,抽烟吗?”然后带着他去厕所抽烟。

我国的工读办学模式最早借鉴自苏联,在几十年的发展中历经繁荣和凋敝,数量最多时曾达到200多所,但如今已减少到70多所,承担着预防犯罪的教育转化作用。带着好奇,我们想要了解,作为全国历史最长的工读学校,海淀寄读学校可以为边缘学生提供何种教育?当一个孩子在这里度过了他们的中学生涯后,他们会变成什么样的人?其办学模式具有普适性吗?

课间玩乐的和谐气氛,在校园历史上,是这十多年才发生的事情

课间玩乐的和谐气氛,在校园历史上,是这十多年才发生的事情

学校跟吴桐最开始在照片上看到的是一致的,几个标准四合小院组成,中式廊檐建筑,灰瓦白墙,花木扶疏,教室、宿舍都在小院里,看起来清雅宜人。春天开满红白花朵的玉兰树下甚至零星摆着几张围棋桌,孩子们会像公园里的老人一样,下课时坐在树下杀一盘。陌生人在校园里找不到吴桐们入学之前的顽劣身影,相反,穿着校服的学生们脸庞稚嫩,和普通学校的学生看起来没什么区别,一样上课认真听讲,下课在校园里叽叽喳喳地打闹,见到所有成年人都会低头喊“老师好”,然后羞涩地跑开。

但这只是校园生活的表面,吴桐在入学之初就听说过学校实行半军事化管理,他以为不过是走走形式。入学时,他什么也没带,揣着个手机就直接去上课了,那时他所在的班级还不到10个人,小小一间教室,吴桐没有课桌和课本,有老师给他拎来一把办公椅,他就仰坐在上面睡了一整天,除了那个叫他抽烟的同学,没人理他,他觉得挺好。

随后吴桐才发现,这里的半军事化管理是严格的,全是小班教学,初中年级还实行了男女分班,每个班级20人左右。全校的作息都遵循一套严格的时间表,学生每天6点20分起床,被子要叠得跟豆腐块一样整整齐齐,洗漱完毕就列队出操,然后列队回教室打扫卫生,列队吃饭,饭前集体背诵古诗,吃饭时食堂站满了值班老师和学生,不许说话。如果观察得再仔细一点,会发现班主任的办公室和教室是连在一起的,中间打了一道玻璃窗户,方便班主任随时观看教室内的情况。宿舍设计也如出一辙,每天晚上班主任会陪学生睡觉,睡在中间宿舍里,与两边宿舍里的孩子隔窗相望。学校还会定期邀请公检法人员到校做法制教育,也单独设置了法制班,犯错的孩子会被隔离起来。

吴桐入学一个多月就被委以重任,当了班长,原因是他表现好,除了抽烟几乎没犯过错,跟老师和同学也都处得好。这是他在江湖上学到的本事,要会看人眼色,要懂规矩,别总傻乎乎的。这一套在原来的学校行不通,那时候他总觉得老师针对他,一堆人犯错只找他的麻烦。有一次上语文课全班一起读课文,他靠在椅子上,找了个仰靠的姿势舒服地坐着,然后把课本立在面前开始读,结果读完,老师对着桌子就踹了一脚,椅子抵着吴桐的肚子,他疼得冒汗,“噌”地站起来,两人在课堂上吵了一架,互相印象都更坏了。

但到寄读学校后,他发现这里的老师有些不同,他举不出很具体的例子,“就是有事愿意跟你商量,把你当成弟弟那种,很平等的感觉”,这解释了为什么他在学校看到的总是一团和气。

根据入学时的心理测验,这里的大部分孩子在逻辑推理和阅读方面的能力都还有较大进步空间,需要老师为她们制订专门的教学计划

根据入学时的心理测验,这里的大部分孩子在逻辑推理和阅读方面的能力都还有较大进步空间,需要老师为她们制订专门的教学计划

从体罚到心理干预

“但以前不是这样的。”校长肖建国坐在行政楼的会议室里接受我的采访时说。他指的是大约15年以前,那时候他不可能安静地在会议室里坐上一个小时,那时校园里总是一会儿老师嚷起来,一会儿学生嚷起来,甚至有打起来的声音。他走在校园里,时刻感到神经紧绷,最严重的事故发生在2002年,一位老师把学生的鼻梁骨打骨折了。

2003年,肖建国升任学校校长,趁着学校50周年校庆的机会,他在全校开展了一场讨论,工读学校到底应该怎么办?他总觉得,继续靠体罚会出问题。实际上,当时的教育效果也不好,老师最重要的任务不是教学,而是看着学生,学生跑了再抓回来,抓回来又跑掉,再抓回来……如此循环。那场讨论最后形成的共识是,不能再体罚学生了。但不能体罚的话,工读学校的学生到底应该怎么管?这让一些老师无所适从。肖建国记得,不准体罚的新规实行不久,2005年下半年他就处理了两位老师,一位老师是上体育课体罚学生,被扣除了半年绩效工资,另一位返聘的老教师也是因为体罚学生,直接被解聘了。海淀寄读学校的班级实行双班主任制度,方便班主任轮流在校夜间值班,那时刚刚来到海淀寄读学校当班主任的贺伟记得,他当时在两年时间里换了三个搭档,因为有不少老师都离开了。

严格禁止体罚后,学校在2005年成立了心理中心,心理中心的场地最初只有两间教室,但很快就扩展到300平方米,再扩展到700平方米,配备了茶室、心理戏剧排练室、沙盘室等,专业心理老师也从最初的一位变成了四位。

心理中心提供了新的认识学生的方法。高亚娟是这里的主任,她告诉我,如今海淀寄读学校的学生入学时,都会得到一份详细的心理测试报告。通过这份报告,高亚娟发现,这里超过半数的孩子属于情绪不稳定的类型,容易爆发极端情绪,冲动行事,这种情绪类型可能跟人的神经递质释放方式有关。

改变学生情绪管理方式的手段之一是,入学后,学生每天需要完成心情天气预报,相当于心情日记,然后上交给班级心理辅导员进行反馈,班级心理辅导员由心理中心的老师或经过培训的任课老师担任。心理中心老师罗伟告诉我,对于学生心情天气预报的反馈,心理中心有严格的要求,必须包含四个步骤:一是需要读懂学生的情绪,二是和学生产生共情,三是挖掘其中的闪光点,四是给建议。

肖建国是海淀寄读学校的校长,上任后他曾在全校展开了一场大讨论,改变了学校的教育路线

肖建国是海淀寄读学校的校长,上任后他曾在全校展开了一场大讨论,改变了学校的教育路线

这些步骤听起来抽象而空泛,但罗伟给我举了个例子,比如一名学生写今天被同学嘲讽了,他更激烈地骂回去了,结果被老师发现,反而受了批评。罗伟说,作为心理辅导员,第一步应该看到,学生被嘲讽,感到生气才会反骂,别人有错在先,他却受到老师批评,所以孩子最后的情绪是委屈。对这些情绪,老师要从学生的角度加以理解,不能只讲大道理。但只有理解是不够的,更重要的是,老师应该认识到,学生能将自己受到的不公正待遇写下来,愿意用心去探究自己的情绪,这是值得表扬的,认识情绪正是改变的基础,很多孩子顽劣正是因为无法正确认识和处理自己的情绪。但在认识情绪的基础上,作为孩子,他在跟同学发生冲突的时候,不能准确把握方式方法,老师应该给出建议和引导。

海淀寄读学校的学生每天必须写心情日记的传统是从2008年开始的,至今超过10年,从来没有间断过。罗伟说,他在看学生的心情日记时,能明确感受到,很多学生一开始交上的本子里,总是只有寥寥几个字,“今日无事”,但渐渐地,他们会在本子上写下自己的情绪,进而理解情绪,甚至自己就学会了控制情绪。

罗伟还告诉我,学校严格禁止心理辅导员之外的老师翻阅学生的心情天气预报,包括班主任,但他在教学生的过程中发现,学生有时会把自己的本子给别人翻阅,或者随手翻看别人的本子,罗伟还遇到过有孩子直接在上交的心情日记里写下准备约人打群架。这些都让罗伟发现,实际上这里的孩子可能更简单一些,需要重新建立一些基本的人际关系边际感。“所以对这些孩子来说,写下自己的内心,在脑海里反复摸索,这是一个特别重要的成长和变化过程。”

当然,也有一些情况复杂的孩子,因此心理中心会针对个别学生形成心理干预小组。负责学校德育管理的副校长姚鹏龄印象最深刻的是一个女孩。当时姚鹏龄在这个女孩的班上教物理,发现女孩有时候在桌上趴着,对老师的问话没有任何应答,“眼睛盯着你,问了半小时,一句话也没有”。发展到后来,这名女孩胃疼到满脸冒汗,依然不说话,但老师和家长都带她去医院看过,没有查出问题。姚鹏龄咨询了学校的心理老师,大家一起分析,最后认为,女孩的问题来自家庭。原来这个女孩的爷爷奶奶非常想要一个男孩,一直不喜欢她。而女孩的妈妈性格又非常强势,包办了家里的所有事情,甚至女孩周一上学了,要到超市买点东西带到学校,都由妈妈全权做主,女孩没有任何机会发表意见,就渐渐不说话了。

学生在上体育课。和普通学校不同,海淀寄读学校的许多班主任是由体育老师担任的

学生在上体育课。和普通学校不同,海淀寄读学校的许多班主任是由体育老师担任的

找到症结后,姚鹏龄一方面要求老师上课不允许随便对这名女孩提问,必须发现她想举手了才能问,另外让班主任给她安排了一两个话痨小伙伴,天天找她说话。心理中心也把孩子带到了心理戏剧室,让她读剧本,对着镜子练习自己跟自己对话;给她设计个人小戏剧,还原她的日常,让女孩发泄出郁积的情绪。

更重要的是,学校把女孩的妈妈叫到学校,做了一周多的心理辅导。最开始女孩很快就好转了,但过了几周,孩子从家里回到学校,又不说话了,学校老师发现原来是孩子妈妈又故态复萌开始强势干预女孩的生活,只好把孩子妈妈又叫到学校,训练了将近一个月,教她如何跟自己的女儿相处,如何与孩子说话,怎么做到对孩子放手。姚鹏龄后来发现,那个曾经一脸凝重的孩子重新变得嘻嘻哈哈,甚至可以跟男生一起打闹。在姚鹏龄看来,那才是一个花季少女该有的状态。他后来才知道,这名女孩被送到海淀寄读学校,正是因为她在原来的学校不说话,学习成绩垫底,对老师的话充耳不闻。

漫长的改变

但教育并不是一个忽然的转折,高光时刻并不会猛然降临,改变也不是一蹴而就的。更多的时候,孩子们向上的路是犹豫的、缓慢的、充满反复的、让人心力交瘁的。

吴桐在入学后除了抽烟几乎没犯过其他错误,他不再有逃课的机会,一直以好学生和班干部的面目出现在学校里。但实际上,他和原来的社会关系从来没有断过。那时他已经重新适应了作为普通学生的日常生活,时常推掉朋友的活动邀请,但他并不想完全失去那种关系。他享受被仰望的感觉,有海淀寄读学校的学生旷课失学,他随便问问就能通过原来的关系找回来,老师都需要他的帮助,他喜欢这种感觉。

但高二时,原先帮派里有人叫他帮忙打架,“推不掉的那种”,他很犹豫,最后还是去了,到了约的地方,他才发现场面太大了,光他所在的帮派就有六七十人,两边的人冲下车一顿砍,吴桐的一个朋友被砍到浑身是血,站都站不稳,他扶着朋友去打车,看到对面几辆警车开过来,下来的武警手里全都端着枪。吴桐跑掉了,怕得发抖,不敢回家,第一反应是给班主任打电话,班主任让他告诉自己的父亲,然后去派出所自首,那一次他因为学生身份,成功回到了校园,没有受到行政或刑事处罚,但从那以后,他再也没和原来的朋友联系过。

安超是比吴桐更早入读海淀寄读学校的学生,入学也是因为抽烟、喝酒、打架,进派出所的次数不计其数,甚至因为打架最多赔偿过20万元。和吴桐不一样,安超到了海淀寄读学校后依然是“问题学生”的典型,他是初二入学的,直到读初三,还曾一学期进过27次“强化班”,打破了当时整个学校的纪录。强化班指的是犯了严重错误后被单独隔离,由一位老师全天候守着看书做作业。安超记得自己在强化班里最久的一次是因为他所在的班级和其他班级约了打群架,他负责带铁棍,结果周一上学入校检查就被抓到了,从强化班出来后他才知道,那一架打成功了,就在晚点名的操场上,当着老师的面打起来的。

学生和老师在下棋。有学生告诉我,这里老师最大的不同是让他们感觉像哥哥姐姐

学生和老师在下棋。有学生告诉我,这里老师最大的不同是让他们感觉像哥哥姐姐

在海淀寄读学校升入高中后,贺伟是安超的班主任之一,在新的班级里,安超一开始几乎没有犯错,这让早就听过安超大名的贺伟几乎有些惊喜。但很快,厌学,吸烟,欺负同学,搞小团伙,对老师阳奉阴违,所有的问题都开始暴露,甚至开学不久就因为打架受到了学校的警告处分。

让贺伟看到希望的只有两点:一是安超的家人对他很负责,安超的父亲早在他读小学时就因车祸去世,教养责任主要由他的伯父承担,贺伟记得,当时安超的伯父已经60来岁了,依然每周都会到学校接送安超;二是安超试图掩盖自己的劣迹,这意味着他依然有向上的动力。

想来想去,贺伟决定将安超放在副班长的位置,对贺伟来说,这几乎是一次赌博,而安超则至今记得自己当时的诧异,“他竟敢让我当班长”。在安超的记忆里,那是他人生发生转折的起点,他开始好好学习,数学考试从十几分考到了97分,随后还带领全班创造了数学平均成绩82分的学校历史纪录,在班级事务中也带领班级成为全校常规事务最突出的集体。安超甚至记得,自己再也没有打过架。

但贺伟的记忆不是这样的。他记得就在安超突飞猛进时,他向家长表扬了他,但贺伟总觉得家长的喜悦里有一层阴翳。随后他发现了原因,那就是安超在家里的表现和在学校截然不同,在家他依然是那个对抗、懒散、脾气暴躁的孩子。

在升高二的暑假,贺伟也接到过安超的电话,被告知他醉酒后打架,已经跑到了位于北京与河北交界地带的亲戚家躲起来。贺伟难以形容自己那一刻的心情,他知道责骂已于事无补,只能小心安抚,随后,他跟安超的家长联系,开车100多公里把安超接回了家。回京的路上,因为路途生疏,贺伟一边看路标一边开车,扭过头才发现前方不足10米的地方停了一辆大货车,他本能地打方向盘,错过去,有与死神擦肩而过的惊慌,随后,他在安超眼里同样看到了不同的东西。他很难去具体描述那种东西,但那次开学后安超的确再也没有犯过大错了,无论在家里还是在学校。

对工读学校的老师来说,像安超这样总是反复的学生每个人都能数出一串。在副校长姚鹏龄看来,这里的学生会得到许多在原来生活中不曾得到的东西,他们会有机会成为组织者,有机会上台,有机会得到表扬,有机会得奖,甚至有机会考出比原来高的分数,但这些并不够,因为所有这样受人瞩目的时刻都只是瞬间的高峰体验,更重要的是在日常中爱他们,帮助他们,一点一滴重新塑造他们对自我和世界的认知。“犯错的学生没有一次性能改正的,他们会一次一次犯,老师只能一次一次重复讲道理,交流、摩擦,螺旋上升。”

学校的舞蹈社团在练习。这个社团是学生会组织的,学校为他们外聘了一位舞蹈老师

学校的舞蹈社团在练习。这个社团是学生会组织的,学校为他们外聘了一位舞蹈老师

学校教育不是万能的

作为一所生源相对稳定的专门学校,如今,海淀寄读学校的学生在280人左右,超过60名老师,师生比例接近1∶4.6,学校也能提供充分的特色课程供学生选择,如管乐器学习、舞蹈、科技……但即便如此,仍然有学校教育触及不到的地方。

心理中心主任高亚娟说,在入学的心理测试中她就发现,这里入学的孩子大多数判断推理和阅读能力还有较大的进步空间,这原本是造成部分学生厌学的重要原因之一。和同龄人相比,他们更擅长动手、音乐、绘画、体育等。高亚娟见过很多孩子,在课本学习上真的很困难,别人十分钟能做完的作业,他需要一个小时,在那一个小时里,他也根本坐不住,只能不断地抠手指,动来动去,对家长和大多数学校的老师来说,这些都是孩子不努力的证明。而一个在学习上无法让人满意的孩子,进入青春期后总是希望能用别的办法引起别人关注,这些办法就包括抽烟、旷课、打架等。

实际上,高亚娟说,和留守儿童现象严重的地区相比,这里入学的孩子呈现的普遍性并非家庭完全缺失,而是家长教育本身的问题,比如父母离异或重组家庭造成的家庭功能缺失,比如家长太忙顾不上管孩子,比如家长本身就有严重的身体或生理疾病等。和孩子出现行为偏差的异常表现不同,很多家长即使教育出了问题,无论自己还是周围人都常常浑然不觉。

高亚娟前不久刚刚做过一个女孩子的心理辅导,那个女孩子转学过来是因为和原来学校的同学关系不好,学习成绩落后,和大多数的和睦家庭一样,她的父母一直在积极为她寻找合适的学校。但真的开始咨询后,高亚娟才发现,问题出在女孩家里。女孩的父亲比较忙,她的教育平时都是母亲负责,家里还有一个小弟弟。在母亲看来,女儿是很难管教的那一类,上舞蹈课总是不好好练,学习也不努力,在家里从来不帮忙做家务,她难免偶尔数落几句,这种数落如果被父亲听到,女孩总是免不了一顿打,打完不许哭。

但在高亚娟看来,女孩子的不配合是因为在家里缺乏存在感,虽然母女俩也偶尔聊聊天,内容却总是作业、学习,几乎没有交心的内容,女孩子性格又内向,有了什么也不敢说,情绪只能郁积在心里,直到出现极端爆发。但对这一切,女孩的父母浑然不觉,他们只确凿地知道,自己是爱女儿的。对这个家庭来说,学校心理中心的工作变成了重点教导父母,教他们如何跟孩子沟通,如何鼓励孩子,如何引导女儿照顾弟弟,体会在家庭中的被需要感。

家庭教育的改变甚至往往是孩子被扭转的第一步,吴桐就记得,他到海淀寄读学校后,逆反行为变少的一个重要原因是,他愿意回家了。他说自己的父母年龄大了,两代人之间有严重的代沟,以前他只要犯错,就会被父母暴揍一顿,然后关在家里。旷课三个月那次,他最后是在街头被父亲逮住,两辆车擦肩而过,他在车窗里被父亲发现了,父亲掉过头拦住他,说“儿子,回家吧”。但和以往不一样,那一次父亲直接拉着他去了一家饭馆,父亲点了一堆啤酒后就开始像兄弟一样跟他聊天,带他回家后也没说什么,甚至第二天还帮他请假,带他去商场买衣服。吴桐不知道父亲是在哪里学到的这一招,他和父母依然有代沟,但他离家出走的愿望的确没有那么强烈了。

但高亚娟也发现,和青春期的孩子相比,家长的改变很难。大多数家长推一把会往前挪一步,但也有家长甚至拒绝参加学校为家长举办的讲座,拒绝和学校沟通,有些家长是对孩子期待过高,引起孩子逆反,还有的家长是对孩子放弃了期待,“了解孩子是没用的,打才行”。高亚娟甚至碰到过父母离婚争夺财产,双方都不愿抚养孩子的情况。

副校长姚鹏龄把这种情况形容为,5+2<0,意思是每周学校教育5天加上家庭教育2天,最后没有任何教育效果。班主任贺伟还碰到过一个孩子,反复失学了三次,家长甚至会帮孩子找借口旷课。贺伟知道孩子在家并不是在接受更个性化的家庭教育,而是独自一人玩手机,饿了就点外卖,困了就睡觉,无所事事地宅着,但他无法违背家长作为监护人的意愿,所以孩子第一次失学后过了一个学期,他才有机会把孩子找回来。对高亚娟来说,这和她接触的许多家庭一样,这种情况已经超出了学校的能力范围,“学校教育不是万能的”。 吴桐学校工读学校问题少年海淀寄读学校