英壮:找到了一种自由

作者:黑麦 英壮(于楚众 摄)

英壮(于楚众 摄)

一家三代怎么设定的

三联生活周刊:当时进组的经历是怎样的?剧中人物是怎么出来的?

英壮:我是相对靠后参与进来的,最早知道要拍这个戏的人就英达、王朔、宋丹丹三位,我是第四个参与进来的。那时候老进来听我们聊这个剧的,还有一位老先生,就是英若诚。后来英老一插话,我们就请英老出去歇会儿。当时英老已经从文化部副部长的位置退下来了,有几年了。

我记得我最早听英达提到这个剧,是在《海马歌舞厅》的拍摄现场,他带我去剧组走了一圈,印象中刘斌、马未都、王朔、梁天都在,英达见人就说“这是我弟”,人家一看我,嚯,小伙子这么呆,学物理的吧!我当时就给人这么一印象。

我一开始是以编剧身份进来的。当时我跟英达说,我写不了这剧,太大了。英达说没事,还有王朔呢,“你就跟他一块写”。刚要动笔,我们就找不着王朔了。怎么回事呢?当时电视上热播的这些剧、市面上流行的小说,都是他写的,他那会儿应该是躲到外地去了,据说是“隐居”了一阵儿,当时压力太大了,得缓缓。

听说我们家东北一亲戚愿意给这剧投钱,我就写了一阵儿,发现这人物有点儿不对啊。《我爱我家》最早的人物是这样的,和平叫贾和平,是老傅的女儿,杨立新演的志国是他们家倒插门的女婿,这女婿还是一南方人,上海、江苏一带的。当时他也不叫志国,叫吴运堂,我们当时是专门设计过这个名字的,运堂这名字听起来有点南方,又特别正经,但是他偏偏姓吴,所以给人一种时运不济的感觉,也是为了喜剧效果。

我当时就是把握不好这吴运堂,可能是我水平有限,确实对南方人物有点距离感。

在这之前,有两个演员是已经确立了的,一个是梁天演的贾志新,一个是宋丹丹演的贾和平,后来梁左进组我们开了一个会,大伙决定把“志国”和贾和平两个人对调一下。这么一来感觉就顺了:贾家有三个孩子,俩儿子一闺女,和梁左家一模一样的,梁左当时在家里是老大,老二就是梁天,一个知识分子,一个“吊儿郎当”的弟弟。哥俩定了,就差一个名字了,“贾”和“志”都有了,我就贡献了一个“国”字,在那个年代,志国也是个挺普遍的名字。

三联生活周刊:当时已经设定一家三代,圆圆是一开始就定了的吗?

英壮:一开始就定了的,我们说这个剧必须得有个小孩,家庭剧嘛,孩子身上你能看到成长,这个小孩也承担了一些有趣的故事线,她的这个功能性是独一无二的。当时决定找一个10岁左右的女孩,有这么一个原因,女孩会比男孩早熟一点,身上发生的故事就可能制造更好的戏剧冲突,比如早恋啊、跟家里的矛盾啊,反正就是比男孩子更有戏。

《不速之客》这一集是英壮根据杂志上的“事迹”加工创作的(王小京 摄)

《不速之客》这一集是英壮根据杂志上的“事迹”加工创作的(王小京 摄)

“葛优躺”是怎么来的

三联生活周刊:《不速之客》那一集是你写的?

英壮:是我写的,其实我那会儿遇到了一些困惑,当时正是前40集的创作中期,我的写作素材遇到了一次瓶颈。我记得那个时候我们闷头在西边的一个比较封闭的部队单位憋稿,我和英达住一个屋,梁左住对面的一个屋,我们中间隔着过道。梁左那个时候已经用笔记本电脑写作了,他爱在床上趴着写,这人睡觉很轻,需要安静。我们和外界基本没有接触,不像今天拿手机随便翻翻就能看到些新鲜事,我为了找素材带了好多杂志,有天晚上吃完饭,我就偶然地翻到了一本《读者文摘》。

读到一个什么事儿呢?讲的就是当年一个普普通通的东北司机,据说他是个有名儿的“发明家”,发明了一堆没什么科学依据的东西,后来这人搞出一个“水基燃料”,说是把这母液加到水里,就能把氢原子和氧原子分解出来,找个火柴往水里一扔,火苗子噌噌的。《读者文摘》是拿这故事当正面宣传进行报道的,我一北大学理科的,当时看完就乐喷了。

凭着职业的敏感,我就拿着这篇奇文奇事跟英达聊了起来,我们说这母液要是发明出来,中东国家肯定得急啊,战争一触即发、全世界和平的日子就让这人给毁了等,那会儿海湾战争刚结束没多久。一边胡编一边乐,我们俩聊了一个晚上,乐完了,我就把当时聊的故事写进这集里了,当然,后来还删了好多电视上不让播的台词。《我爱我家》播出没几年,这发明家就给逮起来了。

三联生活周刊:剧本里的故事是怎么生成的呢?

英壮:你接着听我说啊。梁左当时深居简出的,我就在对门制造纪春生。因为你得把这个故事安在一个能走进这家门儿的人身上,我就想起我小时候住的地方,府右街,那是中南海北门的斜对面,特早的时候,马路对面是个信访站,我小时候老去那儿跟他们聊天,这些人形形色色,举着的大字报上写着各种让人声泪俱下的故事,我看他们的行头特别有意思,衣服都很典型,能看出职业特色来。后来长大一点,才知道,里面混杂着一些骗子,是来骗补贴的。

有个北京的土语叫“倒卧”,说的是旧社会要饭的人,当时在城里常常能遇见这种人,随便一聊,身上都有不少故事。想到这儿,纪春生这个形象就清晰起来了。

三联生活周刊:为啥叫春生?

英壮:给喜剧人物起名,得把握分寸,起得太戏剧化,就像相声了,有点刻意,毕竟是个剧,还得真实、生活化。一开始的时候,大家都管这个人叫社会的寄生虫,那好,我就让他姓纪,然后按照这个谐音,起了个纪生春,写完我读了几遍,觉得这个名字特别拗口,就把后两个颠倒过来读了一下,春生,北京话还能加个儿化音,听起来有乡土味儿,感觉就对了。

三联生活周刊:当时怎么想葛优演?

英壮:我在写剧本的时候就跟英达说:“你得找葛优来演,你不找他来演,我这本子写了也白费。”英达跟我说:“你写吧,我找他去。”后来要开拍了,剧本里的人物已经比较立体了,我们闲谈吃饭抽烟聊天的时候,又说了一次找葛优,英达这才动身。

那会儿葛优已经是大腕儿演员了,正在张艺谋那儿拍《活着》,英达听说他要回北京办点儿事,就带着宋丹丹和梁天去了他家堵他。本来梁天跟葛优挺熟的,但他有点抹不开面子,再加上葛优时间有可能空不出来,所以他们仨就干脆一起去了。

三联生活周刊:当时春生的行头是怎么准备的?

英壮:英达导演比较忙,我就协助服装师找衣服。我脑子里全都是信访站那些人,就跟服装师对接了一下。当时中山装已经不太好买了,况且也不能穿件新的,谁管谁要饭啊对不对。所以我们就坐着剧组的车奔向金台路那边,我知道当时那块有个旧服装批发市场,衣服一块钱一件,好多务工人员在那边买衣服,我们逛了一会儿就发现这身掉了色的中山装了。

买回来就泡上消毒水消毒,消了两天毒,太阳底下晒了溜溜一天,我们又把这身衣服团成一团,放在服装大姐的褥子底下,就为了让它看着破破烂烂的。几天以后,我们把这身经过“八次消毒,五次碾压”的服装拿了出来,葛优特别理解,直接就穿上了,我这一看,差不多了,再把准备好的挎包、水缸子往他身上这么一挂。

三联生活周刊:演员的台词有没有现场即兴发挥?

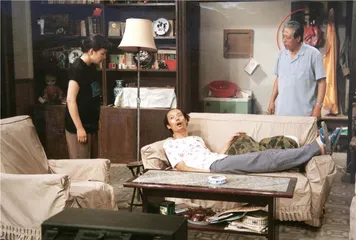

英壮:有,但是非常少,后80集多点。不是说我们没给演员这个权力,主要是剧本经过梁左的润色,基本做到严丝合缝了。葛优有一场戏,台词是,这炸酱面该下锅了吧,说的时候加了个跺脚,这是他自己加的。还有大家熟悉的“葛优躺”,剧本上可能有个小提示,类似“昏睡”这样的词,但是这个肢体语言肯定是葛优自己创作的,他这么一歪,就很鲜活了。

我和“杨大夫”

三联生活周刊:你对贾志新这个角色最有感觉?

英壮:我和梁天的知识结构不像,但具体经历很像。他这个人比较接地气,不是高高在上那种,我们都做过小本生意,所以我给志新写了澡堂子倒腾钢材、过愚人节、捡BP机的戏,他都抓得准。

三联生活周刊:你演的杨大夫这个角色怎么出现的?

英壮:“死去活来”是梁左写的,那集里大夫还不算个角色,没有姓名,但那是我第一次上台演戏,后80集的时候,编剧组想多刻画点街坊,我演戏又不要钱,所以杨大夫就出来了。

杨大夫的戏基本都是英达告诉我怎么演的,他跟我提过我们共同认识的一个大夫,尾句重复是这个人的说话特点,我记得他老说“很正常,很正常”,我就完全照着他演的。因为我不会演,也瞎演,所以可能跳出了条条框框。

《我爱我家》拍完以后的一年,我吃完饭从朝外往公司走,突然有人在我身后喊:“杨大夫!”我都没以为是在叫我,又叫了几遍,我才反应过来,还真是叫我呢。我是真的没想到,这么一个小小的角色都能被人记住。

三联生活周刊:后80集你就变身成制片主任了?

英壮:后面我就写了个“失落的记忆”。前40集完结的时候,我的子弹就打光了,毕竟没有太多写剧本的经验,包袱加得有点慢,有些可以扩展的素材就这样被我抖搂干净了。到了后期,制作周期变短了,编剧的人也变多了,高峰时有十几个,好多事情梁左比较清楚,可惜英年早逝了。

制片主任就像个救火队的,当时也没那么多人,除了管钱,哪儿有事就往哪儿顶,有些“客星”来了,有的要照顾一下,有的陪人家吃个饭喝个酒。

三联生活周刊:那个时期大家处在什么状态?

英壮:整体创作环境是很宽松的,我觉得一个是创作者长期积累的结果。我们中有很多人在写《我爱我家》之前,长期没有得到过释放,那个时候社会的形态是相对刻板的,这个剧就像是一个出口,让好多善于写作的人,找到了一种自由。

当时的演员也不像现在的明星,编剧的费用都比他们高,我记得编剧一集是大几百块,可能更高,我和梁左最高,好像梁左2500元一集,我2000元一集。演员的费用也没技术高,宋丹丹大概五六百元,杨立新300元,客串的明星也无非几百块。

三联生活周刊:这个组气氛很好。

英壮:是,也是很多因素凑一块了,什么都合适。 生活情景喜剧梁左我爱我家英壮英达三联生活周刊葛优