新西兰枪击案:乌托邦国度的挑战

作者:刘周岩 3月22日,新西兰恐怖袭击发生后,总理阿德恩佩戴黑色头巾看望穆斯林社区。阿德恩的一系列反应受到外界好评(视觉中国供图)

3月22日,新西兰恐怖袭击发生后,总理阿德恩佩戴黑色头巾看望穆斯林社区。阿德恩的一系列反应受到外界好评(视觉中国供图)

戴上黑色头巾的总理

“世界陷入了一个怪圈,极端主义滋生更多的极端主义。我们必须终结它。”

3月28日,在新西兰第二大城市克赖斯特彻奇(Christchurch)举行的国家追悼仪式上,新西兰总理杰辛达·阿德恩(Jacinda Ardern)说道。约两万名市民到场,悼念3月15日发生在该市清真寺的枪击案死难者。枪击案仅由一人发动,却造成50人死亡,死伤者主要是当时正在礼拜的穆斯林信众,这也是新西兰历史上最严重的恐怖袭击事件。“事件过去两周了,国际舆论的关注已经开始淡漠了,但这起事件真正特殊的地方和持久的影响现在才刚刚开始显现。”研究新西兰移民问题的新西兰国家人口与经济分析中心(NIDEA)的法兰西斯·柯林斯(Francis Collins)教授告诉本刊。

一个出乎许多人第一反应的现象是,这两周内有更多的外国人申请移民到新西兰。据新西兰移民局3月28日公布的数据,枪击案发生后的10天内他们收到了6457份定居申请,而此前每日平均申请仅为400余份。来自美国的申请在绝对数量上最多——这是最著名的饱受枪击频发之苦的国家,约1200份,为此前同期数量的两倍。其他显著增长则来自于伊斯兰国家——这次枪击恰恰是针对穆斯林的。来自巴基斯坦的申请约为往常的5倍——9名遇难者来自于巴基斯坦,马来西亚的申请者约为往常的3倍。

为何有这样“反常”的现象?柯林斯解释:“历史上,位置偏远的新西兰就被塑造成‘天堂’和‘海角乐园’,这个形象在西方根深蒂固,特别是在英国的一系列前殖民地中。到了当代,新西兰政府继续以宜居、安全等论述包装国家形象,吸引移民。国际政治中,新西兰很少引人注目,被认为是远离纷争的地方。这次枪击案毫无疑问地动摇了这种形象。但很快人们发现,这不是新西兰的错,反而新西兰在枪击发生后的处理上体现出其独特性,这是申请定居人数不降反升的原因。”

悲剧发生后,总理阿德恩的处理被认为沉着、迅速、富于真诚的同情,受到媒体的赞誉。袭击发生第二天,她到当地穆斯林社区慰问,戴上了通常穆斯林女性才佩戴的黑色头巾,赢得舆论好感。与此同时,她雷厉风行地推行严格控枪政策,于21日宣布将会禁止销售和持有枪击案中袭击者用到的每一种半自动武器,包括军用型半自动步枪和突击步枪。而此前新西兰有着相对宽松和稳定的枪支管理法律,民间现有枪支数量120万~150万,仅军用型半自动步枪就有约1.35万件,相关法律从90年代以来未曾修订过。阿德恩承诺,最快4月在议会通过全部流程,正式实行新的枪械修正法案。为了防止修正案通过以前市面上继续销售半自动武器,她还于20日下午3时发出一道枢密令:禁止军用型半自动步枪和突击步枪交易,即刻生效。这样的效率和力度,在其他经常发生枪击案的国家是不可想象的。相比之下,在美国的规律是,每次发生枪击案后枪械公司的股价都会上涨——人们知道法律不会有实质性变化,不如去买更多的枪来保护自己。

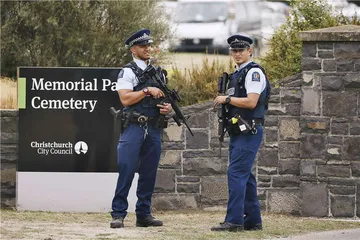

3月21日,新西兰恐怖袭击遇难者葬礼举行,警察在门外武装护卫(视觉中国供图)

3月21日,新西兰恐怖袭击遇难者葬礼举行,警察在门外武装护卫(视觉中国供图)

《纽约客》作者、国际政治研究者玛莎·格森(Masha Gessen)告诉本刊,她认为阿德恩的处理方式足以称为一场“革命”,是西方国家领导人应对恐怖袭击的新范式。格森对比了一系列领导人在恐怖袭击后的言论。“‘9·11’之后,小布什说‘美国的军事力量是强大的……我们准备好了要赢下这场战争’,挪威首相在2011年枪击案后说‘我们不会被吓倒’,这些都是对抗性的言论,而阿德恩则完全地关注于受害者,强调这里仍然是他们的家园。她展现恐怖的反面不是胜利、勇气甚至正义,恐怖的反面是对恐怖行为的蔑视。”

案后,一个细节被人们反复提起。袭击者走进清真寺的时候,开门的第一个穆斯林和他说的第一句话是“欢迎你,兄弟”,随后袭击者开枪,那位开门人成为第一个遇难者。这种仇恨与爱的反差性的对比,成为阿德恩希望延续的社会氛围。她最为引人注目的一个政策,是拒绝在一切场合提到袭击者的名字。“我恳求你们,去提及那些受害者的名字,而不是那个加害者的名字。他希望从袭击中得到很多,其中之一是人们的关注,新西兰不会让他得逞。”阿德恩在对国会的演讲中如此说道。新西兰各大媒体也极为配合总理的倡议,目前为止无人打破这一默契。

然而新西兰的处理模式并不具备过多的可推广性。北京外国语大学澳大利亚研究中心副主任胡丹教授告诉本刊,阿德恩固然展现了她作为一位有领导力的政治家的风范,尤其是作为一位女性政治家的魅力——她上一次获得国际社会关注是参加联合国大会时给女儿喂奶,但出现这样“上下一心”的情形主要还是因为新西兰自身的特殊性。“新西兰虽然也是两党政治,但全国只有不到500万人口,政治生态的复杂性相比于美国等大国是不可比较的。即使相比于邻国澳大利亚也简单许多,比如澳大利亚目前的一大问题是不同州之间的立场不同,新西兰就不太存在这种问题。阿德恩的做法如果放在其他国家很有可能引起批评,比如不提凶手名字就很可能被认为是个‘任性’的做法。”胡丹说。

阿德恩和新西兰社会目前的重心显然更多地放在了抚平当下创伤之上。不过那位被阿德恩鼓励去尽快遗忘的袭击者身上,仍然有着许多的谜团。

3月22日,新西兰奥克兰一处清真寺,穆斯林参加礼拜活动。新西兰的穆斯林群体虽人口数目少,却被视作实行多元文化政策的新西兰社会的重要组成部分(视觉中国供图)

3月22日,新西兰奥克兰一处清真寺,穆斯林参加礼拜活动。新西兰的穆斯林群体虽人口数目少,却被视作实行多元文化政策的新西兰社会的重要组成部分(视觉中国供图)

周游列国的互联网居民

“不要温和地走进那个良夜……怒斥,怒斥光明的消逝。”

这是英国诗人狄兰·托马斯(Dylan Thomas)创作于20世纪中期的诗。在新西兰枪击案的袭击者布伦顿·塔兰特(Brenton H. Tarrant)留下的自我宣言中,被用作开篇引文。相比于直接从狄兰·托马斯那里读到这首诗,塔兰特也有可能是看了火遍全球的科幻电影《星际穿越》而获得启发,这首诗在其中反复出现。毕竟这是一位没有读过大学,但是热衷于技术、互联网的28岁澳大利亚白人青年。

这份宣言的题目是《大置换》(The Great Replacement),其中“Great Replacement”是互联网上流传已久的一个“阴谋论”说法,即穆斯林向欧洲的移民其实是“圣战”的延续,最终希望通过生育率优势而“占领”欧洲。塔兰特对这种说法深信不疑,列出多项统计数据和人口学研究,论证把穆斯林赶出欧洲的必要性。他把自己的政治立场称为“环保法西斯主义”(eco-fascist),直言不讳承认自己的思想和做法根据定义就是一位法西斯主义者,但他在乎地球的永续和环境的保护,认为人口压力是环境问题的主要原因,而那些“侵占”别人家园又大量生育的民族起了最坏的作用。

袭击发生后,有少数媒体赶赴澳大利亚的新南威尔士州,采访塔兰特的家人,但所获有限。家人们和外界一样震惊,表示塔兰特除了把大量时间埋在电脑上敲敲打打,看不出有什么异常,许多儿时玩伴和邻居甚至对他平日的为人做了相当积极的回忆。人们对塔兰特思想的了解主要就来自于这份他事先准备好并散布在互联网上的宣言。宣言显然经过设计,封面封底均有插图,内文经过精心排版,中间是数十个自问自答,如同预先准备的记者访谈,解释自己的背景、作案动机、作案方式,甚至包括对一系列时政问题的态度,如特朗普当选总统、英国脱欧——对这两件事,他大体上表示支持。行文之中,甚至透露着坦诚和幽默,例如他自问“我是一个基督徒吗”,自答“我也说不清,当我知道答案的时候会再告诉你”,以及宣称自己不但期待着被释放,甚至应该获得诺贝尔和平奖,语气十分轻松。但当读到“袭击中将要死去的儿童也不是无辜的,我们每杀死一个,我们的孩子未来就少面对一个敌人”一类的言论时,让人感到毛骨悚然。

“塔兰特可以说是一个典型的‘white trash’——贫穷且受教育不多的白人。所以他写出来的这个宣言就尤其值得研究。”胡丹说。塔兰特自述,他的思想都在于互联网:“你无法在其他地方获得真理。”“一旦腐败的主流媒体的话语权被互联网打破,真正自由的思想和讨论就得以展开。”柯林斯告诉本刊,这起袭击之后引发的一大讨论正是关于互联网信息的传播,对这一代“互联网居民”而言,类似的思想不在少数,生活在社会中下层的白人青年被排外情绪感染,在网上看到一些似是而非的各类理论,形成了这类大杂烩式的思想体系。

“更大的疑问是,他怎么完成的从思想到行动的转变?从一个普通年轻人变成了可以杀死几十个人不眨眼的人?现在普遍认为和他在全世界的游历有关,但他究竟经历了什么,目前还没有更多的细节披露。”胡丹说。

2010年,塔兰特的父亲去世,他和家人说这让自己失去了生活的方向,于是辞去了健身教练的工作,前往世界各地旅行散心,足迹包括朝鲜、巴基斯坦、法国、东欧和其他国家。在一些国家的见闻尤其刺激了他,尤其是在法国看到大量穆斯林移民后,他产生了强烈的家园被侵占的感觉。《纽约时报》曾画出一幅漫画反驳并讽刺塔兰特的想法:“一个澳大利亚人,对法国的移民问题感到愤怒,在新西兰进行大屠杀……还自称民族主义者!”对此,塔兰特早有预料,他在宣言的问答中就准备了这样的问题:“你为什么这么关心欧洲,你不是澳大利亚人吗?”他如此回答:“澳大利亚不过是欧洲的衍生物,我的语言、文化、政见、哲学、身份认同都是欧洲的,更重要的,我的血是欧洲的。”

塔兰特声称自己是从电子游戏中学习的杀人,并在新西兰本地的枪支俱乐部进行训练,不过胡丹对此表示怀疑:“他杀人的手法太熟练了,以至于现在有猜测他是在土耳其接受了专门的训练,并且背后有团队支持,不过目前还没看到相关的证据。”

保加利亚、匈牙利、土耳其、克罗地亚等国均已展开调查,以弄清塔兰特在游历期间是否接触过当地的极端组织。如果最终仍维持现在的结论,即塔兰特是一名不附属于任何组织的“独狼”袭击者,人们不知该对塔兰特的这种“例外性”感到庆幸还是恐惧。

袭击发生后,新西兰以最快速度修改了国内枪支监管法律,大大收紧了此前宽松的枪支政策(视觉中国供图)

袭击发生后,新西兰以最快速度修改了国内枪支监管法律,大大收紧了此前宽松的枪支政策(视觉中国供图)

破碎的多元理想

当许多人还震惊于新西兰的枪声时,一系列连锁反应已经发生。3月18日,荷兰发生了一起枪击事件,致使3人死亡。虽然尚未被正式确认为恐怖袭击,但许多人猜测其意图是在西方制造混乱,以对新西兰事件进行报复。3月19日,土耳其总统埃尔多安发表了强硬的言论,做出为穆斯林群体复仇的姿态。他指责凶手:“你卑劣地残杀我们50个兄弟,你会付出代价的。如果新西兰没有追究你应负的责任,反正不论怎么样,我们都会知道怎么让你血债血还。”埃尔多安甚至向新西兰议会呼吁,要求他们做出特殊的法律安排,以使凶手被处以死刑。新西兰原本是没有死刑的国家,这也正是塔兰特选择在新西兰作案的原因之一。埃尔多安同时强调,类似塔兰特的心态已经“像癌症一样在西方蔓延”。

萨缪尔·亨廷顿(Samuel Hunitngton)30年前的预言似乎愈发成真:文明之间的冲突成为世界的主要矛盾,尤其是西方文明和伊斯兰文明之间的冲突。

在《文明的冲突》一书最后,亨廷顿提到了新加坡。新加坡被认为是一种在文明冲突的世界中构建多元文化共存的国家治理模式的可能性。不过在新加坡的例子中,多元繁荣的现象是建立在政府的有力管束的基础之上的,新加坡政府鼓励宗教信仰自由,但同时倡导“亚洲价值观”,并且在其90年代推出的白皮书中明确将新加坡的共同价值观描述为“国家先于民族,社会高于个人”。同样是人口较少、经济发达的“小国”,新西兰则采取了一种不同的策略,以更为彻底的文化多元主义(multiculturalism)政策示人。然而在恐怖主义已经彻底侵袭欧洲和美国之后,新西兰的“沦陷”是否意味着世界政治版图上最后一个乌托邦的消失?

一方面,许多新西兰人认为自己的国家完全是被动、无辜地卷入这起事件。塔兰特在其宣言中称,他之所以选择在新西兰作案,只不过是为了证明即使在世界最遥远的角落,也无法逃离移民的“危害”,他要让世界知道,没有地方是安全的。另一方面,也有人认为新西兰的多元图景本身就是一种“幻象”,例如新西兰惠灵顿维多利亚大学人类学系教授凯瑟琳·特鲁德尔(Catherine Trundle)。她告诉本刊,种族主义者早就存在于新西兰,比如信奉“白人至上”的政党在此次枪击案发生的克赖斯特彻奇市的选举中也拿过2%的选票,但新西兰社会从来没有严肃地处理近年来兴起的种族主义极端分子,因为社会氛围解放的新西兰社会里,那些种族主义者的言论多半被视为荒谬的笑话,民众不会认真对待。特鲁德尔说:“这名澳大利亚白人也是从‘我们’的社会中变成了种族主义恐怖分子。”这里的“我们”指的是阿德恩总理演讲中提到的新西兰和西方社会中支持包容与文化多元的多数社会成员。

近年来引人注目的恐怖分子中,与塔兰特最可对比的是2011年震惊世界的造成98人死亡的挪威枪击案的凶手布雷维克(Anders Behring Breivik)。他们都是单独行动,目标锁定与自身政治理念针锋相对的特定人群。例如塔兰特针对穆斯林,而布雷维克则是针对左翼团体。

此二人都成长于多元文化的社会,却都觉得这是“败坏”了的西方文化,并且将改造付诸行动。8年过去,塔兰特相比布雷维克更加“进化”。布雷维克一度说自己创建了圣殿骑士组织,被警方诊断为精神不正常,而塔兰特的言谈则十分清醒。此外,他也深谙传播之道,不仅在社交网络上传其作案视频,而且为自己被捕之后如何继续与公众“对话”做充分的预备。相比于布雷维克留下1500余页的宣言,塔兰特把文本控制在74页,且透露几易其稿,此前的版本超过200页、思想表达更为复杂,但最终为了传播效果而缩减了篇幅。为了避免伤及“无辜”,他还在其中表达了对新西兰警方的敬意和抱歉,以试图争取更多的理解,希望人们将注意力集中在他的论述上。相比于“狂人”布雷维克,“平常人”塔兰特更令人心生寒意,似乎在宣告西方多元社会的理想已经从堡垒内部坍塌。

“对新西兰而言,或许如总理阿德恩的做法,遗忘凶手是一个理性的选择,有助于从伤害中尽快地恢复过来。但对于整个国际社会,如果不去彻底讨论和弄清楚‘塔兰特们’的所思所想,以及孕育他们的土壤,则永远无法期待一个根本的解决之道。”特鲁德尔说。

(实习生范凌与、王雯清亦有贡献) 美国枪击案穆斯林新西兰生活新西兰南非兰特移民恐怖袭击