木版水印:复制的艺术

作者:艾江涛 一次庞大的名画复制计划

一次庞大的名画复制计划

3月8日下午,在北京今日美术馆三号展馆,一场展览刚刚开幕。展厅中观众聚集最多的地方,在那幅传为五代顾闳中的名作《韩熙载夜宴图》前。绢本上逼真的人物造型,丰富的生活细节,让人恍如置身于一千多年前的那场盛宴。只是,如果忽略掉此次展览的主题:“复现:荣宝斋木版水印120年”,普通人很难辨别这幅作品并非原作,而是木版水印的复制艺术品。

木版水印,源自早在隋代便得到广泛应用的中国传统雕版印刷。明崇祯十七年(1644),一位篆刻名家胡曰从运用当时流行的“饾版”“拱花”技艺编印了《十竹斋笺谱》,成为彩色套印木刻技艺的高峰。只是长期以来,人们更多采用这项技艺印制一些带有画家画样的诗笺与信笺,以供文人雅士案头清赏。

说起来,真正使这项传统技艺发扬光大的,正是荣宝斋。

荣宝斋的木版水印作品始于光绪二十二年(1896)增设“帖套作”机构,最初仍是传统信笺。民国时期的代表作,是1933年鲁迅和郑振铎与其他9家南纸店合作印制的《北平笺谱》,以及1934年起,历时七年之久印制的《十竹斋笺谱》。从印制小幅笺画到印制大幅作品的转折点,则是1945年,他们为张大千复制了他送来的一幅高100厘米、宽50厘米的《敦煌供养人像》。

1950年,公私合营之后的荣宝斋设立木版水印车间,并正式将这项传统的木版套印技艺命名为“木版水印”。得名缘由,据曾任荣宝斋装裱车间和生产部主任的冯鹏生在《中国木版水印概说》一书中解释:“因为一是用木版,二是调和颜料用水,而不是油质。”

1950年,公私合营之后的荣宝斋设立木版水印车间,并正式将这项传统的木版套印技艺命名为“木版水印”。得名缘由,据曾任荣宝斋装裱车间和生产部主任的冯鹏生在《中国木版水印概说》一书中解释:“因为一是用木版,二是调和颜料用水,而不是油质。”

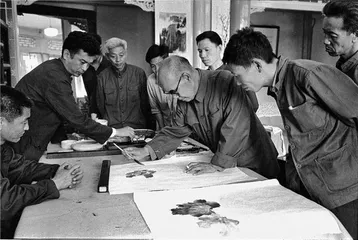

荣宝斋能从印制最初的小幅作品到复制大量古代名画,从复制纸本作品再到复制诸如《韩熙载夜宴图》这样的绢本工笔重彩名作,很大程度上源自其在50年代便确立的庞大复制计划。已经91岁的荣宝斋前编辑室主任、画家孙树梅,在家中对我们回忆起那段历史:“为了使木版水印发展为荣宝斋的主营项目,我们也研究了当时的政治取向,然后根据既定的经营方针选择复制品种。当时,我们宏大的复制计划主要包括两个方面:一是复制当代画家的作品,主要是徐悲鸿和齐白石这两个被新政权认定的‘人民艺术家’的画作,并辅以其他画家的精品画作,以满足政府各部门对外交流的礼品需求和公共场所的装饰需要,同时也成为中国对外的文化窗口,用以满足外宾及华侨对中国传统文化了解和求购的要求;二是复制流传至今的古代名画。”

为此,荣宝斋聘请了一批在临摹方面具有专长的中国画画家:董寿平作为木版水印的顾问和艺术指导,主要负责选题与对技术工人的培养;陈林斋负责临摹《韩熙载夜宴图》;冯忠莲负责临摹《虢国夫人游春图》,后来又被安排临摹《清明上河图》;于非闇临摹宋徽宗的《珍禽图》;郭慕熙临摹《文苑图》;金振之临摹《簪花仕女图》;米景扬临摹宋元画册。

正是在这批画家名手的努力下,一批历代名画才得以木版水印的方式复制,也因此有了那幅堪称木版水印巅峰的《韩熙载夜宴图》。

千载传神“夜宴图”

摹古本来就是古代画家学习、保存画作的重要手段,不过,肇始于荣宝斋的新中国的古画临摹,最初目的却出于木版水印制作工艺的需要。在1959年荣宝斋安排画家陈林斋到故宫博物院临摹《韩熙载夜宴图》之前,1954年便安排临摹组,在东北博物馆成功临摹了《簪花仕女图卷》《虢国夫人游春图卷》《瑞鹤图》《唐风图》等传世名作。

已经退休的故宫古书画临摹组成员郭文林向我回忆,正是在那个时期,故宫成立了自己的古书画临摹组,以满足当时保护条件较差情况下的长期展览需求。后来,陈林斋、冯忠莲等专家更留在了故宫工作。

《韩熙载夜宴图》,是五代南唐画家顾闳中唯一的传世名作。这幅绢本工笔重彩画,纵28.7厘米,横335.5厘米,共分琵琶独奏、六幺独舞、宴间小憩、管乐合奏、夜宴结束等五大部分,连重复出现的人物在内共计46人,诸如床榻、几案、屏风、乐器、饮食器皿在内的生活细节更是翔实细腻,细致入微地描摹了南唐官员韩熙载在府中宴乐的场景。用木版水印技艺再现这样的长卷,难度不言而喻。

据孙树梅回忆,当时为了加快速度,保证质量,对不能直接使用原作进行印刷而需要临摹的画作,临摹者一边临摹,一边承担分版和勾描的工序,并同步进行刻版印刷。“文革”开始前,《韩熙载夜宴图》已经临摹完成,而且制版工作已完成大部分,第一段的首次印刷也告成功,试印的第四段复制品已全部售罄。

木版水印技艺,分为勾描、雕版、印刷三大环节。所谓“勾描”,亦称“勾描择套”“勾版”“临摹勾套”,是指根据原作画面的线条、颜色等具体情况,将其分成若干套版,确定分版原则后,先用透明的赛璐璐纸,将画面上的线条、皴擦和色块一套套勾描下来,然后再将其勾描到作为版样的雁皮纸上。在现在的荣宝斋木版水印中心勾描车间,年轻的车间主任李杨用一个比喻加以说明:“勾描相当于你设计一辆车,好比我拿一辆奔驰车出来,一一拆解,发动机什么样子,方向盘什么样子,后面的雕版、印刷再告诉我成品是不是我要的那辆车。”

老画家陈林斋作为当年的湖社画会成员,擅长传统人物画,由他担任木版水印《韩熙载夜宴图》的勾描分版工作。为了减少对原作的损耗,陈林斋需要先临摹,然后再以临摹品作为分版的母本。深入了解画作的历史背景与用笔技法之后,陈林斋完成了这幅名作的临摹,现藏于故宫博物院的《韩熙载夜宴图》临摹本,无论从绢本深度还是古品风韵来看,都曾被人误为原作。在临摹本的基础上,陈林斋以人物为单位,按照笔触与色彩进行分版,仅人物头部就细分了数十套刻版,整幅作品分版达到1667套。

1979年,当郭文林进入故宫临摹组工作时,陈林斋还未退休,让郭文林记忆深刻的,是老人临摹五代画作《卓歇图》时的情景。“他不厌其烦地一遍一遍染色,至少得染十几次,甚至二十次。每次染得特别薄,这样出来的颜色,特别透,是那种沉稳的旧。”有的时候,陈林斋也会对他讲起《韩熙载夜宴图》用色的大胆,其中六幺独舞那段,身穿红衣的状元郎灿,背后就是一个红色的鼓,“他说一般来说,咱们搞创作一定要避开这个,两个红色在一起,不容易分出层次。你看古人就是这么高,俩红色在一起,还要分出层次来。”

木版水印的雕版环节,与传统木版雕刻并无区别。先将勾描在雁皮纸上的版样正面粘贴到加工好的木版上,待版样快干时,搓去多余的纸,将版样上墨迹清晰呈现出来,即可以刀代笔,进行雕刻。《韩熙载夜宴图》的制版师傅张延州,当时已年近五十。他的师父便是当年为荣宝斋雕刻过张大千《敦煌供养人像》,人称“板冯”的琉璃厂有名的雕版师傅冯华庭。荣宝斋雕版技师、国家级非遗传承人崇德福说,1971年他刚参加工作时,张延州还未完成《韩熙载夜宴图》的雕版工作。记忆中,师父沉默寡言,很少讲解,但有自己独特的教学方式:“你跟他学,他在刻版的时候故意把角度留出来,歪着身子刻。虽然别扭,但为了让你看得更清楚。”

木版水印国家级非遗传承人,荣宝斋雕版技师崇德福(黄宇 摄)

木版水印国家级非遗传承人,荣宝斋雕版技师崇德福(黄宇 摄)

木版水印的勾、刻、印紧密衔接,比照原作,各环节之间的交流调整必不可少。张延州精湛的雕刻技艺,让陈林斋印象深刻。他曾对郭文林讲起:“刻版的师傅非常认真,他在刻的时候,也要对照原作看,有几次找他,觉得有些勾描与原件有出入,有时候我都没看出来,但他看出来了。”

印刷是木版水印的最后一道工序,也是决定成品效果的关键环节。由于《韩熙载夜宴图》尺幅巨大,1963年秋,荣宝斋先由技师王玉良试印了“管乐合奏”部分。画卷的主体部分,由技师孙连旺从1971到1979年,历时八年印制完成。八年时间,所印数量不过35幅。

孙树梅回忆道:“每个人印刷风格与他的性格有着微妙关系。比如孙连旺技师以细心见长,他印出的画非常精致,复制手法细腻的画作具有优势,在印制《韩熙载夜宴图》时,我们就选择了他。而田永庆技师则以技术全面、有创新意识见长,会选他复制一些气势宏大的画作,比如绢本画中尺幅最大的马远的《踏歌图》。”

在印刷《韩熙载夜宴图》前,荣宝斋早在1960年便印制了唐代画家周昉的《簪花仕女图》,积累了绢本印刷的技术。古代画家在绢上用工笔重彩,颜色无法一次上足,往往从绢的正反两面反复铺染,以达到匀细妍润的效果。与纸张不同,木版水印在绢上印刷,为了防止绢丝经纬扭动,必须先托后印,因而决定了只能从正面套色。如何达到古人双面染色的效果,便成为一个技术难题。画家金振之依靠自己多年的仿古经验,将“墩染”法传授给了孙连旺。所谓“墩染”,就是在每次染色之后,用手指反复按压染色部分,以使颜色能够尽快浸入绢丝,从而达到双面染色的效果。孙树梅回忆,为了提高效率,孙连旺特意制作了一个染色用的“小墩子”:“用一只白气球,将一些棉花填在里面,再用线把口扎紧,印制时,可根据染色面积大小调整气球里的棉花量,从而使‘小墩子’大小符合印刷要求。”

今人或许已很难想象,整整八年时间印染一幅画作,所需要的心力与定力。崇德福当学徒那会,正赶上孙连旺印刷《韩熙载夜宴图》。他刻完版后,特别喜欢找孙师傅打样。尽管是一个小学徒,但孙连旺并不怠慢,先用水刷完搁七八分钟,然后拿墨反复刷,前前后后总要花费十多分钟。一边刷,一边讲其中道理:“为什么要刷这么久?一是把线条缝里面的木渣剔掉,然后把你刻的硬棱再给磨一下。”有时,孙连旺还会讲讲自己手头的活儿,“你看着,这只眼睛连着印五遍,一点也不能重。绢上不好沾颜色,我这颜色是一点一点抖上去的。”

1979年,木版水印《韩熙载夜宴图》成功复制,在当时引起轰动。出于对年久之后木版水印与原作难分辨的担心,荣宝斋特意在每幅木版水印《韩熙载夜宴图》的压角章之后,手书“一九七九年元月第一版三十五卷之某某卷”字样,并钤有“荣宝斋印制”的图章一方。

是复制,更是手艺

木版水印的技师们津津乐道一个段子,1956年,为拍摄一个电视节目,大家把92岁的齐白石接到荣宝斋。面对屋子里挂着的两幅虾图,老人无法分辨何为自己的真迹,何为木版水印作品。难辨真假,一向被视为对这项技艺最高的褒奖。

事实上,就在荣宝斋成功复制《韩熙载夜宴图》的70年代,日本著名古书画印刷社二玄社也以古书画复制名闻天下了。当时,在取得台北故宫博物院的授权后,二玄社复制了上百件中国古代书画名作,其中就有“书圣”王羲之的《快雪时晴帖》与北宋画家郭熙的《早春图》。1980年代,在看完二玄社印制的“中国台北故宫博物院书画复制品展览”后,书法家启功非常感慨,称赞其为“下真迹一等”的复制品,并在文章中写道:“我们愿虚心学习先进的印刷技术;向日本二玄社引进先进的技术。”

那么,二玄社的书画复制技艺,与荣宝斋木版水印的传统技艺究竟有何区别?

已在二玄社工作二十多年、担任其海外部负责人的方亚平告诉我,与木版水印不同,二玄社采用特制的宽5米、高2米、重达3吨的照相机,先对书画原作进行拍摄,然后再将其底片进行拼接,在此基础上制版、调色,胶印完成。

与传统木版水印相比,二玄社的胶版印刷由于采用高分辨率相机,印版的精准度更高;在印刷环节,胶印的效率也明显更高。据二玄社美术总编高岛义彦在2006年一次讲座中的发言,一次印刷三四千张,“像郎世宁的《仙萼长春图》,12色,我们需要花费3天才能印刷完毕。基本色一天,中间的‘特色’一天,最后的‘特色’又是一天。”但由于拼接底片、调色、试纸、试样等环节花费的大量精力,二玄社的胶版印刷同样需要花费大量时间。以《快雪时晴帖》的复制为例,便从1977到1981年,花费四年之久。

在谈及二者之间的区别时,高岛义彦的回答是各有优劣:“有些木版水印精品很漂亮,但因为是人用手刻的,所以在于真实再现原作方面次于摄影,而艺术性却较强。”

喷墨技术的出现,无疑对传统的艺术品复制技艺带来挑战。雅昌文化便以现代喷墨技术印刷复制了大量古代书画名作。在雅昌复制经理芮勇看来,“无论是木版水印还是二玄社早期的那种采用摄影技术的胶版印刷,还是现在的这种喷墨印刷,说白了都是复制的不同工艺手段,不能说谁优谁劣。可能说,现在的喷墨印刷,技术优势更明显一点,体现在生产的速度、复制的精度更强一些,成本控制会更低一些。”

但喷墨印刷在颜料方面的缺陷,亦很明显。芮勇告诉我,要达到尽量接近古代艺术品的效果,事实上更多采用复合工艺模拟:“因为喷墨印刷没有直接的金银颜料,模拟出来的金银色没有天然颜料的反光效果,在印制过程中,我们可以把其他颜色都印出来以后,再印一点金银,或者说在印制之前先印一点金银,具体做法视作品情况而定。”

方亚平告诉我,十几年前,由于印刷所需特种纸张的缺乏,经验丰富技师的退休,二玄社的古书画复制工作已陷入停顿。

在1994年完成木版水印巨作《清明上河图》后,荣宝斋同样面临着上述问题的困扰。在勾描车间,当我带着这个问题请教李杨时,他先请我对比了一幅采用喷墨技术打印的高仿作品与传统木版水印作品,然后告诉我:“木版水印最不可替代的地方在于,讲求同工同料,画家用什么纸什么颜料,我们就用什么,基本上把我们能找到最好的材料都用上了。木版水印所用的传统矿物质颜料是有结晶的,质感不一样,现代印刷品无论技术多么高,也不可能达到木版水印的效果。”

同工同料,似乎还不足以说明这项技艺的独特。对那些技师来说,尽管他们知道自己的目标是复制,但几乎每个人都认为自己所做的工作,是全新的创作。换句话说,他们一直被教导追慕原作的笔法、状态,去寻求作品的神髓。

1978年,中学毕业后被招入荣宝斋的勾描技师肖刚,一个月后,便跟随师父郭慕熙到故宫学习了五年的古画临摹。一干四十多年,谈到勾描工作,肖刚始终强调的是感觉、精神。在他看来,“精神永远是第一位的。木版水印不是照片,也不是高仿,完全还原,一点都不错,不可能。精神上还原到位,是最重要,也是最难的。”

木版水印国家级非遗传承人,荣宝斋勾描技师肖刚(黄宇 摄)

木版水印国家级非遗传承人,荣宝斋勾描技师肖刚(黄宇 摄)

如果说勾描是拓着原作,以画家的笔触再创作,那么雕版便是以刀为笔,在木头上还原画作的神髓。拿到一幅画,雕版师傅同样首先要研究画家的用笔技法。在木版水印的雕刻历史上,技师们需要不断突破创新,以把握不同画家的笔墨意趣。枯笔的刻法,就是这样的例子。“像齐白石、徐悲鸿那种写意的干笔,笔锋似干非干,解放前的老师傅也刻不了,他们以前也没弄过。”崇德福回忆,老师傅们一起琢磨刻干笔的刀法,发现首先要保证干笔的精神,“甭管他拉出多少道,中间有多少点状的东西,都是一笔下来。刻的时候,要分清一根一根路线,一刀就得把一根从头到尾拉下来,然后再将中间断断续续的地方刻掉。一个点一个点那么刻,感觉就不对了。”

在荣宝斋经常流传一些关于老技师们神乎其技的段子。据说张延州师傅,有时候一上午就刻一刀,过来一边喝茶一边琢磨,考虑好后,选择自己最清醒、最有精力的时间,啪的一刀。

比起前两个环节,印刷显得最为枯燥。但即使一张中等篇幅的画作,印一两百张,往往也需要半年之久。

即使像砑纸这样看似机械的工作,在老师傅看来,同样需要悟性和感觉。木版水印国家级非遗传承人高文英至今还记得师父田永庆教他们如何把握那种感觉:“他让你先拿耙子在手背上刷,然后拿到纸上感受力度,告诉你别给它刷疼了,刷疼了,它该叫唤了。”

木版水印国家级非遗传承人,荣宝斋印刷技师高文英(黄宇 摄)

木版水印国家级非遗传承人,荣宝斋印刷技师高文英(黄宇 摄)

(本文写作参考冯鹏生著《中国木版水印概说》、王宗光著《木版水印》、米景扬著《我在荣宝斋40年》等书,感谢陈目、王巍、郑超对采访的帮助,实习生王雯清对此文亦有帮助) 荣宝斋木版水印画家艺术韩熙载夜宴图美术印刷工艺文化临摹印刷厂