大清的将军

作者:卜键 从1847年秋到1861年春,精明强悍、一意扩张的穆拉维约夫在俄东西伯利亚总督任上待了13年多。查阅清朝史籍,这一期间共有5任黑龙江将军——

从1847年秋到1861年春,精明强悍、一意扩张的穆拉维约夫在俄东西伯利亚总督任上待了13年多。查阅清朝史籍,这一期间共有5任黑龙江将军——

任职时间最长的是棍楚克策楞,道光十九年秋以绥远城将军调任,在此任上待了8年,二十七年十一月病逝。此时穆拉维约夫已得到沙皇口头任命,还没有到任,基本上没有交集。棍将军出身于满洲镶黄旗的勋旧世家,读过些诗书,嘉庆年间由六品荫生升为副都统,因事受到处分而不服,在皇上跟前反复辩解,被一怒解职,也算是个有性格的人。多年后被起用,任宫中蓝翎侍卫,清代高级武官多由此路径,他也升为三等侍卫,出任英吉沙领队大臣。到任不久遇到南疆的玉素甫叛乱,英吉沙老城(亦称回城)失守,大量叛军围攻汉城(满洲官员与军队所在之城,也称满城),炮轰,灌水,挖地道,无所不用其极,而他率领军民固守了三个月,还经常突然反击,力保城池不失。叛乱平定之后,棍楚克策楞并不报喜争功,得到道光帝欣赏,赐予头等侍卫,自此进入官场的快车道。他尚属清廉严谨,办事能力较强,在黑龙江将军任上多次劾奏下属失职,由此也可以看到边防之懈怠:有偏袒徇私的副都统,有聚众赌博的城守尉,有擅自放回守卡兵丁的佐领,也有私许流民进入禁地捕鱼以牟利的云骑校……可谓上下失职,沆瀣一气。

中英鸦片战争开始后,清廷的作战模式还是200年前的那一套,远程征调,分拨启程,黑龙江马队号称精锐,两次各抽调1000人。这些来自东北边疆的骑兵仍以刀箭为主,并未抵达抗英前线,先在盛京备用,后到锦州驻扎,风声紧时开赴山海关和天津等河口布防,协守都城。队伍集结,连大刀片与梅花针都备不齐,还要置办越冬衣被,先是要统一下发,后来又决定发银子自个做,免不了七长八短;虽说兜了一圈,未接战就遵旨撤回,而个别士兵病死,大量马匹倒毙,光是这份折腾就够呛了。

接任的英隆,出身于大清宗室,年辈不详。排查清代黑龙江将军,有不少出自爱新觉罗氏,当是觉得让一位皇族将军守护满洲根本之地,才算放心和妥帖吧。英隆也长期充当宫中侍卫,骑射皆优,曾在阅武楼受到皇上嘉奖。这是一位头脑精明、做事也认真的人,深知火器的重要,以头等侍卫出任青州副都统后,很快查明所属鸟枪营的管理杂乱无章,既缺少合适的带兵佐领,又缺乏火药铅弹,配属的火炮也是如此。道光帝批准了他的整顿思路,但一说到要增加操练,尤其是添制火药铅丸的数量较多,立马予以否决,就是自筹经费也不可以。

道光十七年夏天,英隆调任广州副都统,掌管右翼八旗兵。鸦片战争打响后,他与积极抗英的林则徐往来密切,即便林被革职后仍多交往,而与接任的内阁大学士、两广总督琦善关系冷淡。琦善因擅自割让香港被革职抄家,英隆受命将之押解回京。虽未见他亲自率兵作战,但毕竟参与商议应对方略,知道中外军事实力的差别,见识过什么叫坚船利炮。完成押送琦善进京的差使后,英隆未再返南,而是转任齐齐哈尔副都统,6年后接掌黑龙江军政大权。

可能是深知道光帝一切务求节俭的个性,英隆到任后没提出扩充边备的请求,只做一些整顿纲纪的事情。黑龙江军中仍是一派废弛,赌博和酗酒之风难以禁绝,坐卡军官常常不到班,所谓的“每日会哨”也变成虚应故事,两拨人马约个地方换一次箭,就算完事。没看到英隆像穆督那样到各处实地考察的记载,但处置起来也不手软,在军机处抄录的文档中,还可见到他奏请添造火器的折子。那已是在咸丰元年,英隆经过一年多对新帝施政风格的观察,与当年三月同时上了两道奏折。陈述省城齐齐哈尔的鸟枪营虽有450个名额,实则既无合适的军官,更无固定的士兵,遇到每年的所谓“春秋操演”,临时从八旗甲兵中抽一些人来,对付几天,撑个场面,完事仍回各旗当差。这其实是一个老话题,在道光二年时黑龙江将军奕颢就提出过,结果是被否决。英隆的奏折标名《奏请筹拨甲兵设立专营训练鸟枪以重操防事》,说黑龙江地处极边,与俄罗斯接壤,平日应该加强战备,“而鸟枪尤为军中利器,更当加意练习……必须设立专营,认真训练,方成劲旅”。他提出在齐齐哈尔设专门的鸟枪营,并在瑷珲、墨尔根等城加强鸟枪兵的操练。皇上批转兵部审议,后来,后来……也就没了下文。

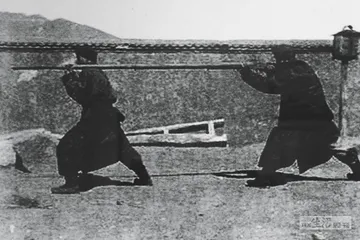

第二份奏折,是请求在守边部队中增添抬枪。抬枪,是清朝自行研制的一种重型鸟枪,各地所造型号不一,长约一丈,重30多斤,射击时一人在前将枪扛于肩上,另一人瞄准击发,故此得名。这是西方列强武器大换代的时期,带瞄准器的线膛式来复枪早已登场,而清朝军队就连装散弹的老式鸟枪也很少,且不受重视。抬枪装药量大,射程远,虽不够精准,仍较有杀伤力。英隆顺带说明黑龙江全省军中共有鸟枪1596支,都是康熙年间攻打雅克萨时由兵部配发的,至今仍在使用。他没有讲破损情况,但可推想这些用了160年的老枪,又无专人维护保养,作战时必然故障百出。这次提出添造80杆抬枪,他与副都统克兴额提出用自己的养廉银捐办,大约也知一说要朝廷出钱,事情就办不成了。果然咸丰帝立即批准,命由京师内外火器营选派章京一员,挑选抬枪二杆以及相关器械,带上几名工匠,“前往盛京,如式制造”。由此也证明,黑龙江将军衙门还没有制造此类兵器的能力。比较起来,西伯利亚俄军营一级部队,大都能制造枪支和子弹。

咸丰二年春,库伦办事大臣德勒克多尔济急奏,说是“黑龙江边外瞭见有俄罗斯兵往东边一带行走”。这位贝子衔蒙古王爷算是个精细人,但显然汉语差劲,应是“瞭见有俄罗斯兵往东边黑龙江边外一带行走”,皇上倒是看懂了,降旨令英隆留心探访。英将军立即分派属下带兵到各处边卡防守,并请求将本年的军政考核(哈,上级要来考评打分,故各级官员都会放下正常工作,以此为重)往后推。岂知皇上见奏大为恼火,责斥“殊属不晓事体”,并说上次的谕旨不过是要他“留心探听,暗地设防”,竟这般摇旗喝号地折腾起来,“若令俄罗斯闻之,岂不转生疑惧?”19岁的小皇帝大约不会想得这么复杂,应是身边那些枢阁近臣,生怕东北再惹出麻烦。

德勒克多尔济为成吉思汗之后,当年赶走戈洛夫金使团的那位库伦大臣蕴端多尔济的孙子,读书较多,不像乃祖那样生硬,颇能与俄国人周旋。他密奏已在边界卡伦加强了防范,但较为隐蔽。谕旨虽不反对,也警告他“此事关系外国”,应当“镇定办理,断不可纷纷起衅”。这是一句沿用了至少三朝的套话,当初林则徐以钦差大臣南下禁烟,行前道光帝8次召见,君臣密谈,关键词则是“鸦片务须杜绝,边衅决不可开”。以林则徐之胆略才具,也完成不了这一两难使命,罔论他人!而经历过前车之鉴,军机处那帮庸臣为新帝拟的,还是这一陈词滥调。严旨之下,英隆只好乖乖撤回边卡上的增兵。在一去一回中,属下会觉得英将军很荒唐,一切照旧,还是那几支破枪,还是那种慵懒懈怠的状态。(待续) 历史中国古代史清朝边疆