《尝试集》手稿重现

作者:艾江涛 珍贵手稿

珍贵手稿

6月20日,在中国嘉德2018春拍“笔墨文章——信札写本专场”,胡适的《尝试集》第二编手稿本,以1000万元落槌,加上佣金最终以1150万元成交。据中国嘉德古籍善本部总经理宋皓介绍,这次拍卖也创下了历年来胡适作品的拍卖纪录。

“我生求师二十年,今得‘尝试’两个字。作诗做事要如此,虽未能到颇有志。作‘尝试歌’颂吾师,愿大家都来尝试!”1916年9月3日,在胡适决意作白话诗不久,诗还没做几首时,便拟定诗集的名字:尝试集,以此践行自己的实验主义思想。那时他绝不会想到,一百多年之后,由他一手开创的新诗早已不新之时,《尝试集》会再次引发人们的关注。

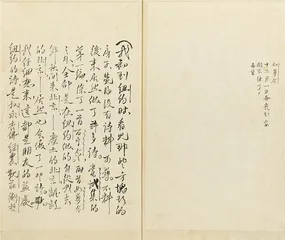

据拍卖资料,这件手稿本,由胡适墨笔所书,另有红笔修改补充,毛边纸合订,1册共计29页,编订于1918年6月。早于亚东图书馆1920年3月正式出版它一年多时间。这里有必要稍作解释的是,胡适在《尝试集》初版中,将自己的诗作分为第一编、第二编还有作为附录的去国集三个部分,划分的标准,他在序言中说得很清楚:“民国六年九月我到北京以前的诗为第一集,以后的诗为第二集。民国五年七月以前,我在美国做的文言诗词删剩若干首,合为《去国集》,印在后面作一个附录。”诗集出版后风靡一时,两年多诗集已出到第四版,销售到一万部以上。在1922年10月出版的《尝试集》四版中,胡适对诗集做了大幅修改,除序言和之前各编的删改外,新增15首诗,连同原二编中的《许怡孙》《一笑》,共同组成第三编,至此形成《尝试集》最后一个经典版本,印行至今。

据拍卖资料,这件手稿本,由胡适墨笔所书,另有红笔修改补充,毛边纸合订,1册共计29页,编订于1918年6月。早于亚东图书馆1920年3月正式出版它一年多时间。这里有必要稍作解释的是,胡适在《尝试集》初版中,将自己的诗作分为第一编、第二编还有作为附录的去国集三个部分,划分的标准,他在序言中说得很清楚:“民国六年九月我到北京以前的诗为第一集,以后的诗为第二集。民国五年七月以前,我在美国做的文言诗词删剩若干首,合为《去国集》,印在后面作一个附录。”诗集出版后风靡一时,两年多诗集已出到第四版,销售到一万部以上。在1922年10月出版的《尝试集》四版中,胡适对诗集做了大幅修改,除序言和之前各编的删改外,新增15首诗,连同原二编中的《许怡孙》《一笑》,共同组成第三编,至此形成《尝试集》最后一个经典版本,印行至今。

由于手稿中的第二编内容,与正式出版的不同,又因为手稿上已有红笔等修改,学者陈子善判断,这本手稿很可能是第二编的第二稿,“已经出版的《胡适秘藏书信与手稿》中的一份第二编抄稿、这份第二编第二稿和正式出版的第二编之间存在差异,这也就为比勘和研究提供了新的张力。”

事实上,此次拍卖并非该手稿的首次亮相。在西泠印社2009年秋拍“名人手迹·碑帖法书专场”上,这份手稿便以212.8万元的成交价拍出过。陈子善告诉我:“拍卖结束后,我才看到图录,更吃了一惊。原来第二编前还有一篇序,而这篇序言在《尝试集》所有版本中均无,因此这可算胡适的一篇佚文,这更大大增加了这部手稿的分量。”

在随后写作的《胡适〈尝试集〉第二编手稿本简介》一文中,陈子善认为,尽管这篇序言是否全文、后来在《尝试集》正式出版时为何弃用等问题仍然待考,“但应该指出,这篇自序中关于‘诗体大释放’的一些意见,经过修改充实后,已经写入《尝试集》初版本的自序中了。”无疑,这部第二编手稿,体现了胡适最初或较早编辑《尝试集》时的想法。

新诗的起点

“胡适之氏是第一个‘尝试’新诗的人,起手是民国五年七月。”正如朱自清1935年在《中国新文学大系·诗集》导言中所说,胡适作为“新诗第一人”的身份,早已众所周知。

胡适的新诗创作,起初便是他以“活文字”的白话取代“半死的”文言的文学革命的重要一环。1916年7月,已在哥伦比亚大学哲学系就读近一年的胡适,自纽约返回绮色佳(今伊萨卡),再度与任鸿隽、梅光迪二人展开辩论。辩论起因于胡适对任鸿隽一首四言古诗《泛湖即事》中所用陈腐文字的批评,很快,辩论的焦点集中于:任、梅二人均承认白话可以运用到评话、故事、小说等多种写作,唯独不能用之于诗。这年七月底,胡适决定不再写旧诗,专心做白话诗。在8月4日的日记中,立志“尝试”的胡适将自己的新诗写作视为一场孤独的文学试验:“我此时练习白话诗文,颇似新辟一文学殖民地。可惜须单身匹马而往。”

这些试验,便是后来收入《尝试集》第一编中的诗作。在胡适回国前,他那篇《文学改良刍议》已发表于1917年1月出版的《新青年》2卷5号上,同年2月,在随后出版的《新青年》2卷6号上,所发表的便是胡适最新研制的8首白话诗,其中就有那首广为人知的《蝴蝶》(发表时题为《朋友》):“两个黄蝴蝶,双双飞上天。不知为什么,一个忽飞远。剩下那一个,孤单怪可怜;也无心上天,天上太孤单。”

1917年9月,当胡适到北京后,他手里的白话诗已经积成一个小册子,和在国外孤独试验不同,北京那班锐意革新的朋友,很快给他带来一种全新的风气。早在这年7月份,钱玄同在写给胡适的信中,已对他新作的白话诗透露出不满的语气:“玄同对于先生之白话诗窃以为犹未能脱尽文言窠臼。”胡适后来在《尝试集》初版自序中,形容那种刚回国的奇怪感受:美洲的朋友嫌“太俗”的诗,北京的朋友却嫌“太文”了!

不久,他意识到自己以前在美洲所作的《尝试集》,仍然不过是用五七言句法写作的刷洗过的旧诗。在朋友的启发下,胡适逐渐坚定了“诗体解放”的想法,用他在《尝试集》初版自序中的话来说,“若要做真正的白话诗,若要充分采用白话的字,白话的文法,和白话的自然音节,非做长短不一的白话诗不可。这种主张,可叫作‘诗体的大解放’。诗体的大解放就是把从前一切束缚自由的枷锁镣铐,一切打破:有什么话,说什么话;话怎么说,就怎么说。”

不久,他意识到自己以前在美洲所作的《尝试集》,仍然不过是用五七言句法写作的刷洗过的旧诗。在朋友的启发下,胡适逐渐坚定了“诗体解放”的想法,用他在《尝试集》初版自序中的话来说,“若要做真正的白话诗,若要充分采用白话的字,白话的文法,和白话的自然音节,非做长短不一的白话诗不可。这种主张,可叫作‘诗体的大解放’。诗体的大解放就是把从前一切束缚自由的枷锁镣铐,一切打破:有什么话,说什么话;话怎么说,就怎么说。”

不久,在1918年1月的《新青年》4卷1号上又出现了胡适、刘半农、沈尹默等三人的9首白话诗,其中就有胡适的那首《鸽子》:“云淡天高,好一片晚秋天气!/有一群鸽子,在空中游戏。/看他们三三两两,/回环来往,/夷犹如意,——/忽地里,翻身映日,白羽衬青天,十分鲜丽!”

《鸽子》这首诗,最早出现于1917年12月胡适写给刘半农的一封信中。尽管人们已将新诗的起点追溯到《蝴蝶》写作的1916年8月23日,但在中国社科院文学研究所研究员刘福春看来,《鸽子》才是中国新诗的真正起点。原因在于:“一个是白话,一个是解放诗体,这是构成初期新诗的两个要件。新诗如果只是要求白话的话,还可以往前推,推到黄遵宪,甚至推到李白的‘床前明月光’,不也是白话吗?”

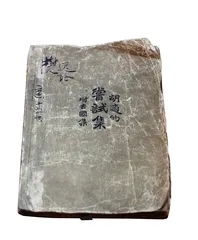

事实上,朱自清在1935年撰写的《中国新文学大系·诗集》导言中,便对新诗的起点有过清晰描述:“新诗第一次出现在《新青年》四卷一号上,作者三人,胡氏之外,有沈尹默刘半农二氏;诗九首,胡氏作四首,第一首便是他的《鸽子》。这时是七年正月。”不过对他随后的一句话:“他的《尝试集》,我们第一部新诗集,出版是在九年三月”,则需稍作辨析:事实上,中国新诗史上的第一部新诗集,应该是上海新诗社1920年1月所出版的新诗合集《新诗集》,严格来说,《尝试集》可算第一部个人诗集。

《尝试集》出版3年已出4版,印数15000册,据出版家汪原放统计,到1953年亚东图书馆结业时,共出47000册,数量颇为惊人。不仅《尝试集》,包括随后出版的新诗集:郭若沫的《女神》、康白情的《草儿》、汪静之的《蕙的风》,都成为那个时代的畅销书籍。

经典如何炼成?

不过,对于《尝试集》来说,其经典性的确立,还与胡适本人超前的历史意识,以及一系列包含删改、阐述在内的行为密不可分。

在《诗探索》编辑部,刘福春拿出了他和李怡不久前负责出版的一套《尝试集》初版、再版、四版的影印版。在这些版本中,第四版的改动最大,也最费心思。

在第四版自序中,胡适还披露了他邀请同代名家为其改诗的事实:“删诗的事,起于民国九年的年底。当时我自己删了一遍,把删剩的本子,送给任叔永陈莎菲,请他们再删一遍。后来又送给‘鲁迅’先生删一遍。那时周作人先生病在医院里,他也替我删了一遍。后来俞平伯来北京,我又请他删一遍。他们删过之后,我自己又仔细看了好几遍,又删去了几首,同时却也保留了一两首他们主张删去的。”

一直以来,人们对胡适请人帮他删诗的事实,了解仅限于此。直到2000年左右,学者陈平原在一个偶然机缘下,在北大图书馆新发现了一批胡适遗物,其中就包括当年删诗的底本,以及周氏兄弟的来信,更多的事实才显露出来。

《尝试集》的删改本,系以1920年9月再版本为底本。陈平原将参与《尝试集》第四版删诗的人,分作三组:作为老朋友的任叔永、陈衡哲;作为学生辈的俞平伯、康白情;作为新文化运动同道与相知的周氏兄弟,不禁感叹“如此不同视角交叉使用,可见胡适的请人删诗,计划是相当周详的”。

陈平原发现,对任叔永、陈衡哲两位老朋友提出的不少意见,胡适并未采纳,个中缘由,在两人的意见,有些并不牵涉艺术鉴赏力之高低,而只是基于一种怀旧心理,这显然与胡适为文学革命提供标本的重刊计划发生龃龉。

学生辈中,胡适最为钟情的学生要算康白情与俞平伯,比较而言,语言新鲜活泼、绝少旧诗词影响的少年诗人康白情,最对胡适的脾性。应邀为老师删诗,俞平伯只留下一个增删篇目,未作具体阐释。不过,陈平原经过考辨,发现俞平伯建议删去《江上》一诗的意见,与鲁迅相同;保留《鸽子》的主张,则又与周作人暗合。其中关节,尽管胡适后来原本觉得《鸽子》依然有词调痕迹,主张删掉,但俞平伯、周作人的力保,却出于对新诗的不同预想:前者看重的是白话;后者看重的是诗。而那位在三万里外来信,“替我加上了一个‘了’字”的康白情,似乎对老师明白晓畅的诗歌理念并不感冒,反而更欣赏郭沫若对于诗的本职在于抒情的看法。

学生辈中,胡适最为钟情的学生要算康白情与俞平伯,比较而言,语言新鲜活泼、绝少旧诗词影响的少年诗人康白情,最对胡适的脾性。应邀为老师删诗,俞平伯只留下一个增删篇目,未作具体阐释。不过,陈平原经过考辨,发现俞平伯建议删去《江上》一诗的意见,与鲁迅相同;保留《鸽子》的主张,则又与周作人暗合。其中关节,尽管胡适后来原本觉得《鸽子》依然有词调痕迹,主张删掉,但俞平伯、周作人的力保,却出于对新诗的不同预想:前者看重的是白话;后者看重的是诗。而那位在三万里外来信,“替我加上了一个‘了’字”的康白情,似乎对老师明白晓畅的诗歌理念并不感冒,反而更欣赏郭沫若对于诗的本职在于抒情的看法。

诸人之中,胡适最看重的意见,要数文学才华高于自己的周氏兄弟。在评论两人的新诗时,胡适几乎带着艳羡写道:“我所知道的‘新诗人’,除了会稽周氏兄弟之外,大都是从旧式诗、词、曲里脱胎出来的。”然而,周氏兄弟对新诗的理解,显然与胡适有别:尽管同写白话诗,鲁迅无疑对诗意而非诗体更为看重,这点从他建议保留“内中确有许多好的”《去国集》就能看出;而周作人与郭沫若相似,认为诗的本分还是抒情,不太赞同在诗中说理,这点不仅体现在他主张删去《我的儿子》等诗,更体现在他1926年为刘半农诗集《扬鞭集》所写的序中:“新诗的手法,我不很佩服白描,也不喜欢唠叨的叙事,不必说唠叨的说理,我只认抒情是诗的本分,而写法则觉得所谓‘兴’最有意思,用新名词来讲可以说是象征。”周作人这里指涉的白描、唠叨的叙事和说理,正是以胡适为代表的早期自由诗派,而他所欣赏的象征写法,则为后来的象征诗派所承担。

当然,更重要的是,在精心的删订与不断的阐述中,《尝试集》在新文学史上的经典地位得以确立。与之相关的每次发现,都能引起人们的瞩目。

(本文写作参考陈平原论文《经典是怎样形成的?——周氏兄弟等为胡适删诗考》,感谢张丁对采访的帮助) 胡适尝试集