《雪景寒林图》入藏记

作者:张星云 《雪景寒林图》

《雪景寒林图》

天津博物馆精品厅中,最正中、最显眼的展柜,是为镇馆之宝《雪景寒林图》永久准备的,不过平日人们只能看到这幅画的复制品。

百年馆庆的大日子,《雪景寒林图》真迹终于被挂在了它的专属之地。观众并不像《清明上河图》或《千里江山图》在故宫展览时那样多,也没有被严格要求有序挪动。人们拥在展柜前,拿着单反相机,举着望远镜,只要能够挤到前排,就有机会长时间近距离地欣赏这幅北宋山水画的典范之作。

这是一幅接近两米的长轴巨幅山景。画面高194厘米,宽160厘米。在暗棕色的绢布上,山几乎占了画面的五分之四。

中国绘画发展到唐宋之际,水墨山水画家不断增多,范宽与董源、李成并称北宋三大家,元代汤垕《画鉴》中曾说,“得山之骨法”且“超越唐世者”,只有此三人,他们打破了原来传统的长卷或长轴形式,开创了全景式的山水画构图。由于画幅巨大,而早期的绢本宽度有限,因此《雪景寒林图》的画面需要三幅绢本拼在一起才得以完成。

这种宏大的构图后来成了宋代山水画的一种范式,即用恢宏和复杂的场景来展现自然界的变化万千与内在奥秘。画面中必定会有构成一幅全境山水的几个组成部分,山、石、林木、水流、建筑,每一种事物都要再细分出层次等级。“三家照耀古今,为百代师法”,成为后代所有山水画家临习的范本和教材。只不过如今董源和李成没有存世画作被发现,只有范宽的作品能让后人一睹北宋早期山水画的浩瀚。

而范宽的存世作品也极少。除了天津博物馆的《雪景寒林图》,还有台北故宫博物院的《溪山行旅图》《雪山萧寺图》。美国弗利尔美术馆、大都会艺术博物馆、波士顿美术馆也有几幅“传范宽”作品。

《溪山行旅图》是目前争议最小的范宽真迹。“因为《溪山行旅图》流传最为有序,整个收藏过程没有出过宫,印章、著录齐全,包括后来故宫文物南迁到南京,再到台北,从没有流散到民间,所以争议最小。”天津博物馆馆长陈卓介绍说。

而《雪景寒林图》所画的雪后山河,除了有范宽重骨法的基本特色外,用笔更苍润,山石方圆相兼,巧妙地表现了高山雪后的圆实之感,被安岐在《墨缘汇观》中称为“宋画中无上神品”。

令人印象深刻的是,尽管已历千岁,《雪景寒林图》保存状态相当完好,除了画绢自然变色外,几乎没有破损残缺。陈卓告诉本刊,1981年入藏博物馆以来,此画从没修复过,如此良好的状态,全因捐赠此画的收藏家张翼、张叔诚父子保存得好,入藏之后,天津博物馆对展出也有严格限制。

此画上一次展出,是2012年天津博物馆新馆建成,展了两个月。再往前一次,就要回溯到2004年,天津市历史博物馆与天津市艺术博物馆合并为天津博物馆,那次展了三个月。展完之后,陈卓请来日本二玄社在台湾的独立分支机构,为天津博物馆的20多件重要馆藏书画扫描制作了绢本印刷的复制品,其中就有《雪景寒林图》,此后馆里精品厅正中间摆放的便是复制品。

1958年,台北故宫博物院的书画专家李霖灿在《溪山行旅图》画面的右下角树丛中发现了画家隐藏的签名“范宽”,更加确认了此画出自范宽之手。无独有偶,1981年,张叔诚将《雪景寒林图》捐给天津市艺术博物馆时,书画鉴定家徐邦达专程从北京到天津观看此图,并在画面下部一棵大树的树干里辨出了“臣范宽制”四字题款。

藏款之谜

“尽管台北和天津两幅画都有藏款,但它们依然面临着很多真伪争议,甚至这些争议从宋代就已经开始。”中央美院美术史论系主任黄小峰对本刊说。

按照北宋历史文献记载,范宽本名中正,字中立,只因性格宽厚大度,才被别人叫作“范宽”,由此学界的一种观点指出,既然范宽是绰号,画家自己便不会用此名题款,因此证明两个藏款起码是后人加上去的。而台北故宫博物院馆藏中被传为另一幅范宽真迹的《雪山萧寺图》则疑点更多:此图无题款,缺少完整流传,印章也只有清宫藏画印章,只有清代王铎题跋称此画为范宽所做。

2016年,台北故宫博物院历史性地第一次高调策划了范宽大展《典范与流传——范宽及其传派》,将《溪山行旅图》《雪山萧寺图》和《临流独坐图》等作品一并展出。那次展览中,范宽题款是否应使用绰号的疑问再次被提出,显然疑虑依旧存在。

天津博物馆目前对《雪景寒林图》的认定则仍然维持着80年代做出的鉴定结果。陈卓记得,1987年,谢辰生、刘九庵、杨仁恺、谢稚柳、启功、徐邦达、傅熹年组成的极具传奇性的“中国古代书画七人鉴定组”来到天津市艺术博物馆,由于馆藏书画丰富,鉴定组在这里待了一个多月。“当时大部分专家都认为这就是北宋的画,但按照史书记载,北宋时期并不会自称臣,因此‘臣范宽制’这个款有可能是他的弟子添上去的。”陈卓说。后来启功在论述中称《雪景寒林图》确是范宽的画法,三拼绢幅也是宋画的特点,但从画的题款来看,应当是宋代范宽传派的作品。

“范宽的画如今已经带有了传奇色彩,”黄小峰说,“尤其是台北故宫博物院《溪山行旅图》,代表了北宋初期山水画,再加上该院所藏郭熙于北宋中期1072年做的《早春图》,还有李唐于北宋后期1124年做的《万壑松风图》,3件镇馆之宝分立,这样就构建出了宋代山水画发展的完整逻辑,因此人们也更愿意相信《溪山行旅图》是真迹。”

这种传奇色彩甚至早就延伸到美术领域以外,扩展成了文化符号。金庸的《笑傲江湖》中,向问天、令狐冲去西湖梅庄,就是带了《溪山行旅图》引诱梅庄四友与令狐冲比剑,最终救得任我行。前中央美术学院院长靳尚谊,正是在1981年张叔诚捐献展上看到了《雪景寒林图》,由此受启发而画的《青年歌手》彭丽媛像,背景就是整幅《雪景寒林图》。

与其话题火爆程度相反的,是全球范围内针对范宽作品的学术研究少之又少。范宽的山水画并不像另外两件国宝级画作《千里江山图》《清明上河图》,后者不仅成了网红,也皆有艺术理论学者专门对其进行大量研究。黄小峰认为原因在于对山水画的研究有难度。“水墨山水画在宋代成为第一重要的门类,其实是适应了文人阶层的兴起,进而有意地排斥此前绘画中的宗教性和故事性,也让山水画对于现在的普通观众来说缺少话题性。”但他也认为,无论《溪山行旅图》的商人驴队,还是《雪景寒林图》中的雪景表现,以及寒林的品种,都值得学者们进行更深入的研究。

收藏大家张叔诚

收藏大家张叔诚

《雪景寒林图》这幅千年古画依然能够绢地平整如新地展出,与捐赠者张翼张叔诚父子一个世纪的细心保护不可分。

根据图上“御书之宝”方玺印判断,该图最早藏于宋代宫中,直至明末被收藏家梁清标所得。清朝初年,富甲天津、扬州两地的盐商安岐在收藏界逐渐成名,并花巨资购入大量珍贵书画,其中就有《雪景寒林图》。安岐去世后,安家败落,安家子孙便把《雪景寒林图》卖给了当时的直隶总督。为了讨乾隆皇帝的欢心,直隶总督又把这幅名画献给了乾隆,藏入圆明园。于是便有了现在此画上的“乾隆御书之宝”印。

1860年英法联军入侵北京,火烧圆明园,《雪景寒林图》和其他珍宝一样在劫难逃。万幸的是得到此图的英国士兵没把它带回国,而是在天津出港前拿到街上的旧货市场出售,正巧被酷爱古玩字画的张翼(张叔诚之父)发现,从而买下,留在家中保藏。

后来张翼在光绪年间成为工部右侍郎,任开平矿务局督办和总办路矿大臣,把握着清政府京津地区的煤矿供应,以此发家,进而收藏了大批珍贵书画和陶瓷器,成为清朝著名的收藏家,也常与亲友一起纵论文物、评定真伪。正是在这样的家庭氛围熏陶下,张叔诚自小便对文物情有独钟。1913年,张叔诚考入天津南开中学,但怎奈同一年,父亲和兄长相继去世,他也因此辍学,直到18岁继承父亲创办的山东枣庄中兴煤矿公司,历任董事、协理、常务董事。

张叔诚不仅继承了父亲的产业,也继承了父亲的书画爱好和所有收藏,开始深入收藏市场,还独创了自己的鉴赏之道。一般人都讲“看画”,张叔诚却讲“读画”“审画”。他把市场上取来的画悬在屋里,端坐画前,一笔一笔地读,一画一画地审,细枝末节都不放过。张叔诚自称鉴赏画作的真伪是七分看画,三分看书籍,在购买之前,一定通过查阅古籍把文物的来龙去脉都要搞个一清二楚,因此他的收藏在美术史上既重要,又鲜有真伪之误。

如今看来,张叔诚能够成为收藏大家,也与他所生活的天津的时代背景有关。

1922年溥仪大婚前后,清室为了筹措大婚经费和赴欧旅费,甚至赈济日本地震灾民费用,曾将清宫珍藏的书画、瓷器、玉器抵押给盐业银行。1924年溥仪岳父荣源和内务府大臣与北京盐业银行签订80万银圆抵押贷款,将乾隆年制金编钟、诸多金器和玉器瓷器一并抵押。1928年,盐业银行总行一度设在了天津,因此溥仪的抵押品也被运至天津盐业银行保管,无力偿还过期后被变卖。同一时期溥仪离开故宫前往天津,在此之前他以赏赐溥杰、溥佳的名义,将故宫珍宝、书画1200余件多次运出宫,来天津时装了七八十箱,存放在湖北路溥仪七叔载涛的寓所之中,后转运到张园,最后落脚在静园。

溥仪在天津居住的七年,为了维持小朝廷的开支,在鞍山道张园挂出了清室办事处的招牌,把一部分文物变卖、抵押给盐业银行,出售了另一些,他在《我的前半生》中说,“这批东西移到天津,后来卖了几十件”。大量清宫旧藏流入天津民间文物市场,三希堂的《中秋帖》《伯远帖》都是在天津卖与私家。

伪“满洲国”成立后,存放在静园的这批文物1932年又被日本关东军参谋长吉冈安直转运到了长春伪皇宫。1945年日本投降后,溥仪从长春逃到大栗子沟,他随身携带的文物,有的换了东西,有的被身边侍卫变卖。大部分书画、善本等不便随身携带的文物就流落东北,被人们称为“东北货”。有的“东北货”流回到天津,被天津收藏家购买。

由此天津民间文物市场形成了巨大的交易网络。正是在这段时期,张叔诚相继购入一批重要书画,其中包括元钱选的《花鸟图》和《青山白云图》、明代金润《溪山真赏图》、文徵明《林榭煎茶图》、王谷祥《春雏得饲图》等,这些画上都盖着“乾隆五玺”,是标准的清宫旧藏。

同样大量收集清宫旧藏的天津收藏家还有周叔弢。他与张叔诚身世相仿,作为袁世凯政府财政总长之子,后来兴办新纱厂,通过实业支持自己的收藏爱好,他收藏的宋治平四年《摩诃般若波罗蜜经》、明宋克《急就章》、项圣谟《且听寒响图》,以及钱贡《城南雅逸图》都曾著录于《石渠宝笈》。解放初期国家动员,周叔弢将它们全都捐献于天津市历史博物馆。

而张叔诚则在天津文物的第二次捐赠大潮中让出了自己诸多收藏。1957年天津市艺术博物馆成立,第二年时逢天津提出“工业抗旱”的口号。所谓“抗旱”指工业生产建设资金短缺,需要各行各业支援。收藏家聚居的原新华区政协首先发动收藏家把家藏文物交售给国家,把得到的钱存入银行,由银行转货给工业生产部门。张叔诚也是在这一动员下,将苏汉臣的《婴戏图》、杨无咎《梅花》、马远《月下把图》和宋张择端《金明池争标图》转让给了天津市艺术博物馆。

从秘不示人到全部捐赠

除了出让和捐赠,张叔诚仍然把一部分最珍贵的家传收藏留在身边。

他父亲张翼购得《雪景寒林图》后,除曾赴日参加过一次博览会之外,多年来一直秘不示人。1913年张翼去世后,张叔诚遵照父亲的遗训,从未将此画拿出示人。抗日战争期间,张叔诚赋闲,隐居在天津闭门谢客,这幅《雪景寒林图》陪他度过了艰难的时刻。1949年后,他家习惯依旧如此。1962年,书画鉴定家王珩曾专程拜访张家,请求观摩此图,也被张叔诚婉言拒绝。

除了《雪景寒林图》,张叔诚另一件得意收藏——明宪宗成化官窑五彩观音却有着不一样的命运。按照张叔诚生前对时任天津市艺术博物馆副馆长崔锦的讲述,这尊观音像通身月白色,只有足下莲花是红色。相传明宪宗皇帝的母后欲在北京报国寺中供奉一尊佛像,始终未有如意者,最终决定在景德镇烧制,怎想烧制过程中窑毁,仅剩下一尊“窑变”后的五彩观音保存完整,皇太后认为是天意所为,请来做了报国寺的镇寺之宝。

1900年八国联军入侵津京,火烧报国寺,窑变观音也流落民间。清内府郎中庆小山是张翼的好友,对瓷器有研究,访得这件观音的下落后,出几块银圆买下来,转赠给张翼。张翼请人修正观音残破之处,带回天津,从此放在张家客厅,珍藏长达半个世纪。

传至张叔诚时,这件文物引起了很多古玩商的兴趣。上世纪二三十年代,北京“走洋庄”(指专门和外国人做生意的古董商人)的大古玩商郭宝昌专程来到天津,见到窑变观音后便托人购买。他先是请枣庄中兴镁光总经理朱启铃出面,复托中南银行经理张重威做说客,许以20万美金的价格收购。而张叔诚对郭宝昌“走洋庄”的身份敏感,担心文物由此流落国外,以先人遗物不敢变卖为理由拒绝。

直到“文化大革命”到来,张宅被抄家,诸多收藏被视为“四旧”,被批斗的张叔诚目睹窑变观音像被红卫兵扔到了楼下,所幸随后赶来的天津市文物部门封存了其他收藏,也使得《雪景寒林图》逃过一劫。张叔诚后来对崔锦说:“万万没有想到,这件国宝躲过了八国联军野蛮的抢掠,也没流落到国外,却在浩劫中被毁。”

就这样,《雪景寒林图》从60年代末就存入天津市艺术博物馆,直至“文化大革命”后的拨乱反正时期。自1981年,张叔诚将自己收藏的480件文物分三次全部捐献给了天津市艺术博物馆,其中书画250件、玉器130件、铜器古砚等75件。

“如同嫁闺女一样,给闺女找个好婆家,等于有了最好的归宿。对待文物也是这样。”张叔诚后来曾说,“把我所藏的文物献给国家,将来在文物部门的精心保护下,不但可以永远流传,还可以有计划地不断展出,这不是藏在任何私人手里所能比拟的,想到这里,我内心确实是无比的愉快。”

这些文物,与天津的另外几位收藏家周叔弢、王襄、徐世章的捐献一样,均成为天津博物馆馆藏的重要基石。《雪景寒林图》也直至今日仍完好保存。

(参考资料:《洞见》,云希正著;《张叔诚父子两代护国宝》,崔锦著;《书画收藏大家张叔诚》,施琪著)

天津博物馆重要馆藏

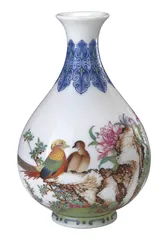

乾隆款珐琅彩芍药雉鸡图玉壶春瓶

乾隆款珐琅彩芍药雉鸡图玉壶春瓶

上世纪60年代,各地博物馆和文物商店积极搜寻民间收藏的文物。当时天津文物管理委员会有一项制度,允许北京、扬州、上海等外地有资质的文物商店来天津下户收购文物。但是在收购之后,须携带文物到天津文管会报验,经过允许,才能够携带出市。如果天津文管会认为需要天津留购,就在原收购价的基础上加一成手续费进行留购。1960年夏,北京韵古斋的孙会元和耿朝珍收购大量文物后,前往文管会报验。天津文物鉴定专家韩慎先和顾德威从诸多文物中发现了这件乾隆款珐琅彩玉壶春瓶。

乾隆皇帝曾让景德镇做100件白瓷玉壶春瓶,做好以后督陶官选10件规整的送到宫里去,剩下的90件全部砸毁。而后宫廷造办处请西洋画师在这10件素白胎瓷瓶上用珐琅彩也就是油彩绘画,画好后宫廷造办处将它们在低温600~800摄氏度再烧一次,最后由乾隆过目。皇帝只选一件,剩下的9件也当面砸毁,由此这件乾隆款珐琅彩玉壶春瓶便成了孤品。

这件玉壶春瓶曾一直藏于军医世家潘芝翘家中,潘在北洋政府时期担任曹锟的军医处处长。解放后曹锟的行政副官耿朝珍供职北京韵古斋,在他的撮合下,潘芝翘决定出售这件珍藏。

发现这件文物后,天津市文化局决定按加一成手续费的办法以13200元留购,收于天津博物馆,这在当时也属天价。后来相类似的珐琅彩双耳玉壶春瓶,曾在2007年于香港拍卖出了1.15亿元人民币。

明永乐青花枇杷绶带鸟图盘

明永乐青花枇杷绶带鸟图盘

天津是中国四大文物商品出口口岸之一。所有文物必须经过口岸文物部门鉴定之后方可出口,如有蒙混过关、填报不实的,按照海关法,作为走私物品没收,其中大部分海关查没走私的文物都无偿拨给了博物馆。当时国家规定允许出口文物的界限为乾隆六十年(1795),只有“线下”的可以出口。而在出口检验部门工作的鉴定专家,当场就得决定哪件文物能不能出口。

70年代,天津外贸工艺品公司通过唐口库房进行瓷器批量出口,当时在天津文化局文物组任副组长的云希正会检查外贸公司的出口报单。一日他在检查香港客户的出口瓷器时,在唐口库房货架与过道之间的地方发现了一件青花枇杷绶带鸟图盘,他拿到手看了之后觉得有永宣时期的特点。于是与工艺品公司商量后,由文化局优先征购,按外贸公司进货成本平均价的底价,用35元人民币买下来。这件瓷器后来经过故宫博物院瓷器专家冯先铭、耿宝昌的鉴定,认为确实是永宣时期的珍品,类似瓷盘全世界只有3件。该盘有十六瓣葵花口,内底绘折枝枇杷与绶带鸟,成为天津博物馆馆藏一级文物。

西周夔纹禁

西周夔纹禁

“破四旧”时期,不少文物被砸碎当作废铁卖出,天津市历史博物馆就曾组织从废品中为国家抢救了一批珍贵文物。当时顾德威、天凤岭在天津第一翻砂厂现场捡回一块长方形青铜边角,形体很大,与常见的壶、尊、鼎造型不同。后来“文化大革命”中,红卫兵在一大户人家抄出了一堆青铜残片,上有夔龙纹,但当时没有人知道这些残片是什么东西。后来文物清理组的人将两次所得青铜残片一起送到中国历史博物馆,经过青铜专家修复后,正好合为一个完整的青铜禁。该禁是西周前期贵族祭祀时盛放酒器的底座,禁面有三个椭圆形孔,以放置酒器。传世铜禁仅3件,极为珍贵,另有一件铜禁已在解放前流落到美国大都会博物馆。

西周太保鼎

西周太保鼎

1958年,正值天津第二次文物捐献高潮。民国时期曾任总统的徐世昌的孙媳张秉慧向天津文化局捐献了西周太保鼎、克鼎、克钟、太师鼎,均是商周青铜器的典型代表。

清咸丰年间(一说道光年间),曾在山东寿张县梁山出土7件商周青铜器。它们是小臣犀尊、太保簋、大史卣、太保鼎等,其器形庄严厚重,纹饰华丽繁缛,被誉为“梁山七器”。一时间,学者们研究著录,收藏家们争相收藏,成为清末民初金石学界的头等大事。目前收藏于天津博物馆的西周太保鼎,则是唯一一件收藏在国内博物馆的“梁山七器”。“太保”为官职名,这件太保鼎是西周成王为驻守燕国的重臣召公奭所铸造的。太保鼎因其珍贵,被国家文物局确定为不允许出境展览的64件古代艺术品之一。

“清末和民国时期,天津有藏宝的风气”

“清末和民国时期,天津有藏宝的风气”

——专访天津博物馆馆长陈卓

三联生活周刊:天津博物馆似乎不像通常意义上的地方性省博以本省出土文物为主要馆藏,而是有着像国家博物馆、上海博物馆一样的全方面的馆藏结构。

陈卓:天津博物馆是我国最早由政府开办的博物馆,从1918年成立到现在已经100年了。尽管这期间博物馆名称变过很多次,馆址也更换过数次,但机构框架没有变。1949年以后,天津市政府先后把原来沿革下来的河北第一博物馆、广智馆、天津美术馆接收过来,合并成立了天津市历史博物馆。1957年,历史博物馆中的艺术部门被分出来单独成立了天津市艺术博物馆。到了2004年,天津市历史博物馆与天津市艺术博物馆再次合并成为天津博物馆。馆藏脉络也很清晰,现在我们天津博物馆的馆藏,还保存着上世纪二三十年代的馆藏。

天津地域性出土文物不多,不像陕西、河南这样的文物大省,因此我们的藏品主要以传世文物为主。华夏五千年的文明史,每个朝代我们都有,上至彩陶,下到民国时期的历史文献和民间艺术品,书画、玉器、瓷器等历代艺术我们都有。这也是天津博物馆的特点。

三联生活周刊:纵观天津博物馆历史,馆藏中最珍贵的传世文物主要因获得捐赠入藏,这似乎也成了天津博物馆的特色。

陈卓:天津博物馆目前馆藏文物20万件,其中珍贵文物将近14万件,在不到1万件的一、二级文物中,70%为捐赠所得。天津博物馆历史上曾出现过三次捐献热潮。第一次是在1950年至1954年,第二次是在1958年前后,第三次是在“文化大革命”之后。王襄、徐世章、周叔弢、张叔诚被称为天津博物馆的四位捐献大家,他们捐的东西则支撑着天津博物馆的收藏质量。周叔弢捐赠了很多玉器和印章、玺印。张叔诚主要是书画,也有一些瓷器、玉器。徐世章及后人捐的主要是玉器、砚台。我们博物馆一共1000多方砚台,徐世章一家人就捐了900方。当年他捐的时候,博物馆的人到他家里抬,发现楼板都压弯了。

大量捐赠集中在五六十年代那个特殊时期,造就了天津博物馆的基础。到了90年代,文物市场开放后,捐赠就很少了。在拍卖行业兴起前,文物流通只出现在天津沈阳道或者北京潘家园这样的古玩市场,但我们作为博物馆不会介入。后来拍卖行业兴起了,可市场价格越来越高,我们会有选择性地从拍卖行购买,这几年我们主要收购近代文献。此外天津博物馆还会通过接收天津海关查扣的走私文物来扩充馆藏,这十几年来接收过三四批。

三联生活周刊:为什么近代天津文物市场会有如此特殊的历史背景?

陈卓:清末和民国时期,天津有藏宝的风气,这是由天津这个地域的经济基础决定的。清朝政府开放了贩盐制度,天津出现了大量盐商,他们在这里买房、置地,让这里充满经济活力。天津近代的很多实业家、教育家、收藏家,他们祖上都是盐商。后来李鸿章在这办洋务运动,袁世凯在这办“新政”,天津成为近代北方最大的工商业城市。除了经济基础之外,天津还是通航的重要港口,早期有南北运河,清代中期以后海运逐渐发达,天津成了货物集散地,也带动了南方江浙、安徽等一批商人来到天津发展,天津成了一座移民城市。此外作为京师门户,天津租界林立,特殊的地理位置和人文环境,让这里成为军阀政要、皇族贵戚等各派势力之地。加之后来溥仪等清朝皇族来到天津,变卖内宫旧藏,也使得天津形成一个流通的文物市场网络。这样的文物市场,同时也培养出一批民间藏家和文物鉴赏家,那时叫“玩家”“古玩商”,他们形成了一个小的阶层,专门盯着市场上的内宫旧藏,重金买下来,然后转手给有需求的达官贵人、当地军阀、政客或者大收藏家。

所以如果说地方博物馆要反应地域文化的话,那天津博物馆的馆藏反映的也是天津这座城市的文化特点,藏品来自不同朝代不同地域,也代表了近代天津活跃的文物市场。这种传统一直延续至今,现在很多大拍卖行,每年也会定期在天津开设专场征集文物,每年成交的文物中,肯定有从天津出去的。

三联生活周刊:如果说文物市场是需要通过转手交易来运行的话,那天津博物馆的馆藏建设正好是一个反向的过程,是一种聚拢,一种终止流通。

陈卓:近代天津除了经济发展以外,也是最早发展现代化教育的城市之一。尤其袁世凯任直隶总督兼北洋通商大臣时,推行“教育救国”,严修等一批先进知识分子会聚在天津,创办新式教育的学校、图书馆,而展览馆和教育博物馆这类社会教育机构也是在此期间被从国外引入天津。进入民国后,严修之子严智怡在1915年参加美国旧金山巴拿马万国博览会期间考察了美国很多博物馆、美术馆,归来后号召政府出资创办天津博物院。当时他成立了几个组到华北地区征集文物、购买标本,并且不光他一个人,他身边的很多教育家、实业家,以及一些文物鉴赏家都为博物院征集文物出力。因此到1918年天津博物院正式创立时,已经拥有了上千件自然标本和约2000件历史文物。

尽管天津博物院由政府出资成立,但经费依然不足,诸多收藏家将自己的收藏借于博物馆展出。1931年时,天津博物院总藏品将近1.7万件,其中“寄陈品”60%,“寄赠品”20%,相当于80%的展品都来自收藏家。到了1935年,博物院藏品扩大到3万余件,藏家寄陈和寄赠品仍占56%。当时天津博物院的一些展览,展出的文物都是私藏,贴着藏家标签,而其中一些借展的文物,最后就留在了博物馆里。可以说,正是由于天津博物馆建馆早,馆藏文物才得以如此丰富。

三联生活周刊:这跟现在大部分公立博物馆完全不一样,一些公立博物馆很介意将馆藏与私藏同台展出。

陈卓:1918年创办的天津博物馆不像1925年建立的故宫博物院,也不像1933年创立的南京国立中央博物院,后两座博物馆都是由国家出资建设。而天津博物馆是直隶地方政府开办,1928年之后又归河北教育部门管理,因此经费并不充足,很难收购馆藏文物。好在天津有很多开明绅士,以及一些实业家、教育家,都参与博物馆建设,也因此天津博物馆成为一座由政府机构开办、由民间资助的“公办民助”博物馆,并于1922年率先在我国实行董事会制度对博物馆进行管理,“凡补助经费之学校、机关、团体或个人捐助资金物品价值至200元以上者,推为本院董事,共负监督指导之责”。当然,1949年以后天津博物馆就完全是公立的了,经费也充足,而民间与天津博物馆依然关系紧密,四位捐献大家均是在建国后相继将收藏捐于天津博物馆。

三联生活周刊:捐赠的历史背景造就了天津博物馆馆藏以书画为主。和其他博物馆相比,你们的书画馆藏有何特点?

陈卓:就全国范围来说,天津博物馆的宋元书画尽管是精品,但数量上比不了故宫博物院或者上海博物馆,不过天津博物馆馆藏的1万多件书法绘画藏品中,三四千件明清书画非常全面。明清六百年,只要是画史、画论著录的画家,无论大名头还是小名头,我们馆藏里基本上都有他们的作品。这也和当年天津的民间收藏有关,可能故宫只会关注最有名的画家,比如扬州八家的金农、郑板桥,但天津民间藏家则会收藏扬州八家那一时期所有的画家作品。因此天津博物馆新馆于2012年开馆以后,我们陆陆续续办了两个系列的画展,一系列是按照画派策展,从吴门到扬州,再到四僧、海派,另一个系列是按年代走,明晚期、清早期,现在是清中期,将来还会有清晚期书画展览。 文物博物馆雪景天津博物馆雪景寒林收藏家艺术文化书画天津历史溪山行旅图范宽