苏州博物馆:传统、现代与吴门生活

作者:薛芃 一座东方气质的馆

一座东方气质的馆

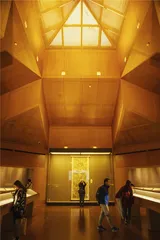

进入苏州博物馆的中央大厅,透过一大片落地玻璃,水池正对面的片石假山会将所有视线吸引过去,这里是苏博园林的视线焦点。贝聿铭没有用太湖石,而是采用“以壁为纸,以石为绘”的方式,让观众进入一座现代园林。

博物馆没有开阔的大展厅,每一个展陈空间都不大。这也是贝聿铭对苏州博物馆的在地性的理解。他认为苏州需要的博物馆不同于西方模式,这取决于中国艺术在社会中的作用不同于西方艺术:“当你想到东方艺术时,你所考虑的是截然不同的事物。那是非常隐秘的——玉石、象牙、陶瓷都是这样的,甚至画卷也不例外。无论其长短,画卷是从不摊展开的;它们总是束之高阁,只有特殊场合才供人一饱眼福。因此,你不会在一座庞大的希腊式或罗马式复制品中展示这种艺术。因此,观看、展览这种艺术的环境必须区别于我们的西式博物馆。”

在贝聿铭的这种理念下,苏博的每一个空间都很精致。西翼的八角形展厅是除大厅外最大的展陈空间。为了融入老城区的街区风貌,新馆主建筑为地下一层和地面一层,共两层,主体建筑檐口控制在6米之内;但西翼主展厅设计了局部二层,这两个二层的八角形空间,正好放置了苏博最具特色的两部分收藏:一楼是“吴塔国宝”;二楼的挑高较高,更适合立轴的书画展出,因此这里的常设展是吴门书画。

与其他博物馆不同,苏博最大的优势就是建筑本身。在新馆开馆的头几年里,游客们慕名而至,“建筑大师贝聿铭的封山之作”“一座传统苏州园林与现代建筑沟通的桥梁”,这些光环笼罩着这座博物馆,好处是名声大噪。但问题是,究竟有多少人真正关心博物馆的藏品和展览?建筑与博物馆之间应该形成一种怎样的关系?馆长陈瑞近告诉本刊,这确实是苏博的特殊性,这些年来,收藏、展览、教育和文创都在进行新的突破,以撑起这一身厚重的外壳。

在博物馆内,展示面积大约3600平方米,常设文物陈列1160余件(组),这样的体量并不算大,展出藏品也并不算多,但上起远古时代,下至清明及近现代,每一件展品都与苏州这个地方发生着关系。

在博物馆内,展示面积大约3600平方米,常设文物陈列1160余件(组),这样的体量并不算大,展出藏品也并不算多,但上起远古时代,下至清明及近现代,每一件展品都与苏州这个地方发生着关系。

云岩寺塔位于虎丘山顶,又称虎丘塔。虽然远在西北城郊,但古时在苏州的每一个角落都能看到。虎丘塔始建于五代,距今已有1000多年,几经修复,现在仍守护着这座城市。1956年工作人员在为寺塔第二层加固维修时,在第一层与第二层之间发现一方石函,内贮经箱,上面写着“辛酉岁建隆二年十二月十七日丙午入宝塔”,箱内放有已经硬化作黑色磁青纸的经卷七卷,各卷外面用一块至四块不等的绢质经袱包裹。此后,又陆续在寺塔内发现各类文物,其中有一只越窑青瓷莲花碗,由碗和托两个部分组成,胎体温润,光泽如玉,令人赞叹。1987年陕西法门寺出土了13件青釉瓷,考古人员从同时出土的碑文记载中得知,这13件瓷器是唐懿宗时期的秘色瓷,从而揭开了秘色瓷研究的序幕。而这只藏于苏博的越窑青瓷莲花碗在经过多次鉴定后,也被一致认为是秘色瓷中的稀有精品。如今,这只碗被陈列在一个八角形展厅的正中间,围绕在它周围的是虎丘塔出土的其他文物,与之对应的另一个八角形展厅中,则陈列着苏州另一座佛塔——瑞光塔中的文物。

这两座塔及其存留的文物,共同讲述着1000年前的苏州,虽然不像明清时期的苏州那么广为人知,但却是宋代苏州城的一个缩影。刻于1229年的宋《平江图》碑,是如今我们能看到的最早的城市平面图,图中可见一个“水陆相邻,河街并行”的市井苏州,这种双棋盘格局至今仍基本延续着。南北宋年间的苏州,一边佛教兴盛,一边市井繁华,这种对一座城市立体的、多维度的观察,正是建立在博物馆收藏的物件之上,它们相互佐证,像拼图一样,搭建出一段尽可能详尽的历史。

我们游走在博物馆,就像美国艺术史家大卫·卡里尔(David Carrier)描述的博物馆时光之旅:“我们看中这类视觉艺术,是因为它们将我们带往遥远的地方和久远的过去,让我们得以想象出一种越出其自然界限的生活。”

小馆,大展

穿过1号八角厅向里走,是“吴中风雅”的系列展览。这是一组常设展,根据器物门类,以瓷器、玉器、竹木牙角器、文具、赏玩杂件、民俗小摆设、织绣服饰等角度,去呈现明清时期姑苏地区的人文生活和情趣。

明代开始,在江南地区文人阶层,南京的地位就逐渐被苏州所取代,画家、赞助人、收藏家之间的往来不断增多,苏州也是当时书画收藏最活跃的地区。具有悠久历史的苏州文人画传统与职业画家传统,也开始形成相得益彰的互动关系。美国汉学家牟复礼在研究苏州的历史和文化时,曾写道:“在明清的传统城市当中,例如苏州,人们有可能比较自由地表达一些独特的行径;对于偏离规范的行为,原本如果发生在乡村之中,势必会受到舆论的监督和钳制,如今,发生在城市之中,便可逃过此限。苏州因为丰饶富庶,各种享乐变得多姿多彩,游手好闲者得以结群成党,想象力也可以相互激荡——许多生活在苏州的游离人士更是过着五光十色的生活,他们在学术、思想、文学和艺术上的成就永垂不朽。”牟复礼的这一段描述把苏州文人气质说得有些西化了,但苏州自由、开放、通达的风气,的确自明以来逐渐成为一种典范。在这种风气下,也就有了著名的“吴门四家”,和像《长物志》中那样“贵介风流,雅人深致”的江南人文生活。

作为一座地方性博物馆,苏州博物馆不会像“百科全书式博物馆”那样,把人类浩瀚无边的历史一股脑都倒给你。在接受本刊专访时,陈瑞近一再强调,苏博只是一座“小博物馆”,更重要的使命是“立足苏州”。

博物馆开辟了8个小厅,去呈现明清苏州文人的风雅趣味,明代青花海水白龙盘、梅根炉、犀牛角杯、清代竹雕东坡夜游赤壁笔筒、传是楼藏砚、“龙宾十友”墨……都是其中令人回味的物件。文震亨在《长物志》中说,“古人制具尚用,不惜所费,故制作极备,非若后人苟且”,赞叹古人制作器物精良,不惜工本,不像现在(他文中指明末)习惯了时下潮流,已经雅俗不分了。当观众看到陈列柜里的这些明清器物,再想想文震亨的“吐槽”,会感慨潮流趣味与历史审美的关系。每一个时代的人似乎都在诟病这个时代的审美缺陷,却不知自己也有可能成为后代仰视和回望的高度。

正是因为这种对历史的追寻和敬畏,苏博试图在现有藏品的基础上再向前迈一步。苏博现有文物藏品约3万余件,其中国家一级文物近250件,二级文物1100余件,三级文物1万3000余件,这个数目虽优于同级博物馆,但与国内顶尖博物馆相比,差距是显而可见的。陈瑞近在谈到馆藏与展览时说:“博物馆不在于拥有什么,而在于做了什么。这是我们自己给自己打的‘鸡血’,因为我们没有那么多馆藏。这是小博物馆的无奈。”

1949年以前,当时的江苏省的行政中心是苏州,江苏省博物馆也建在苏州。1949年后,江苏省博物馆随省会迁至南京,其中一些文物被转而收藏在南京博物院,苏州也就没有属于自己的收藏了。现在的苏州博物馆成立于1960年,错过了上世纪50年代初,收藏家向公立博物馆捐赠的两波热潮。苏博不少精品是在“文革”期间收藏的。虽然3万余件文物可以较为清晰地讲述吴地文化历史,但用陈瑞近的话来说,“精品仍然不多,很难仅仅依靠馆藏来办展览”。

事实上,苏州人引以为傲的“吴门四家”——沈周、文徵明、唐寅、仇英,其书画苏博仅藏有7幅,而且其中仇英的是彻底缺失的。然而这四大家都是苏州文脉中生长出来的最有代表性的人物,该如何让他们与苏州博物馆发生关联呢?

苏博的办法是借展。从2012年开始,苏博每年都会办一个年度大展。2012~2015年分别是“吴门四家”四位的个展——“石田大穰”之沈周特展、“衡山仰止”之文徵明特展、“六如真如”之唐寅特展和“十洲高会——吴门画派之仇英特展”。但苏博举办这一系列展览的难点在于,没有馆藏,缺少学术研究人员,以及如何做出区别于其他大博物馆“吴门四家”主题的展览。2012年在做第一个沈周特展时,苏博共向包括上海博物馆、南京博物院在内的14家机构借调了作品,梳理艺术家的生平和艺术风格。同时馆里还策划了大量讲座、活动、文创衍生产品,让展览形成一个有周期性的闭环,在这段时间内,只要来到苏博,就可以全方位地感受一位吴门大家的艺术风采。

在“吴门四家”特展后,苏博又开启了一个新的系列——藏家展。明清至民国,上海地区的知名收藏家中,有三分之一是苏州籍,这个群体对苏州的文化发展至关重要。2016年,“烟云四合——秦代苏州顾氏家族的收藏”是清代收藏家系列学术展览的首展,博物馆精选了故宫博物院、中国国家博物馆、上海博物馆、南京博物院等10家文博机构的顾氏所藏精品84件,一同展出。

过云楼隐匿在苏州阊门内的铁瓶巷,是吴中顾氏家族的宅院,现在仍安静地在苏州乐桥边的街角上,这所古宅其实也是苏州博物馆的一部分。顾氏家族的收藏可追溯到清末顾文彬,他一生酷爱古书画收藏,为此在苏州老家修建了过云楼和怡园,来贮藏这些宝贝。今天来看,仍感叹顾氏所藏的精妙,勾勒出了旧城苏州的收藏家与画家的交游地图。

根据馆里的调查统计,2012年有150万参观人次,其中70%“是来看建筑的”。而在2017年230余万来苏博参观的人中,已经有57%是为了展览和活动而来。还有一个有趣的数字显示,大约7%至8%的观众来苏博是无目的的,或是在紫藤园里坐下来喝一杯茶,看看当年文徵明在忠王府亲手栽下的那株紫藤,或是在贝老的园林中逛一逛,发发呆。博物馆对大众的功能在教育、传播之外,也可以作为一个温情的陪伴场所。

博物馆的立场

博物馆的立场

——专访苏州博物馆馆长陈瑞近

三联生活周刊:从收藏和展览两个方面,你给苏州博物馆怎样的定位?

陈瑞近:如果用一个词来形容,我希望苏博从各个方面给人的感觉是“温情”的。虽然这个词比较抽象,但却是我理想中的一个状态。

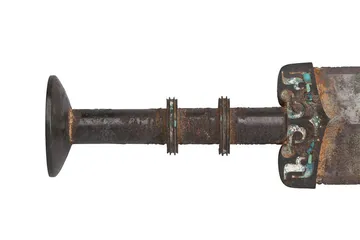

苏博收藏的主要方向有三类:一是吴门书画艺术,二是吴国带有铭文的青铜器,三是苏州明清手工艺品。这三类文物分别代表了苏州几个最辉煌的历史阶段,也是最有特色的艺术门类。近年来,我们也围绕这三类收藏方向征集了一些新的藏品,来丰富我们的收藏体系,比如2014年征集了58件以“吴王夫差剑”为代表的吴越青铜器,并于当年举办了“吴勾重辉——苏州博物馆藏吴越青铜兵器特展”。

三联生活周刊:吴越青铜兵器是一个相当小的门类,小而精专的展览,是苏博未来策划展览的一个方向?

陈瑞近:可以这么说。每一个博物馆都应该做出自己的特色,这也是苏博的课题。我们策划展览,都希望它与苏州这个地方是有所关联的,比如从2012年开始的“吴门四家”展和这两年以收藏家为主题的展览,都是如此。但太过受制于地域,又显得格局太小,所以我们也可以做一些跳出地域和时代局限的展览。

或许我可以举一下2016年“大英博物馆藏意大利文艺复兴时期素描精品展”这个例子。像大英博物馆这样超一流的国际博物馆,他们每几年都会有若干系列和项目与全球各地的博物馆进行合作,举办巡展,比如去年来到中国的“大英博物馆100件文物中的世界史”,这是一个非常有品质、包罗万象的文物展,在北京和上海都受到广泛好评。其实我们也有机会来承办这个巡展,或者与大英博物馆合作现成的项目,但我们必须考虑,这个展览真的适合苏州博物馆吗?大家到苏博来参观到底更期待什么?不是所有好的就一定是适合的,比如我们曾经把在故宫卖脱销的文创产品拿到苏博来卖,效果就并不理想。展览也是一样,我们跟大英博物馆前后交涉了两年多,最终敲定“意大利文艺复兴时期的素描”这个主题,借来包括达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔素描在内的49件作品。与此同时,馆内还在展出“蘇·宫——故宫博物院藏明清苏作文物展”,这两个展览在时间上有一个对照,文艺复兴与明代是同一时间段,西方素描的技法又与我们传统的白描有一些相似性,这样这个展览就能立得住脚了。

在3个月的展期中,共有30万人次参观这个展。素描的确是一个相对冷门的领域,大多数观众并不了解,但对于艺术院校的学生或艺术从业者来说,这个展览会显得更有意义。展览期间,我们会在周一闭馆日仍向艺术院校的学生开放,对于刚走进艺术大门的学生来说,能看到这样的大师级真迹并不容易,我们希望这个展览可以服务到更多这样的人群。这或许也是博物馆在服务大众这个层面之外的另一面,即专业度和研究性。

三联生活周刊:苏博还有一个有意思的特点,就是做了很多现当代艺术的展览,这是其他同类型博物馆不会触碰的领域。在选择展览艺术家上,苏博会有怎样的标准?

陈瑞近:推动现当代艺术是贝聿铭老先生的意思,他当初在设计场馆时,就专门设计了当代厅,因此现在这个基调是他定下来的。但是我们不是美术馆,也不是画廊,所以我们的职责并不是推出新人或者开辟市场,而是呈现中国现当代艺术的现状,以及它和传统的关系。另一方面,艺术家做展览时需要与苏州本地文化相呼应,最好能够为苏州博物馆专门创作一些作品,或是与建筑形成某种对话。

三联生活周刊:苏州观众对当代艺术的接受度如何?

陈瑞近:苏州的确是一个传统文化根基很深的地方,这也是我们选择展览必须考虑的因素。展出的作品还是以绘画、雕塑这类传统艺术样式为主,很少涉及影像、装置,一是受制于展陈空间,二是太过前卫,多少会显得与博物馆格格不入。我们做现当代艺术,仍需要从博物馆自身出发,什么样的展览、什么样的艺术家与苏博的气质吻合是很重要的,这样才能形成“对话”。至于观众的接受度,这需要培养,这也正是博物馆的职责吧。

三联生活周刊:今年“国际博物馆日”的主题是“超级连接的博物馆:新方法、新公众”,在你看来,博物馆与公众之间应该是一种怎样的关系?

陈瑞近:博物馆做的所有展览、活动和文创,都要去考虑大众的需求点,但又不能一味地迎合大众。就是要有博物馆自己的立场。

近几年来,博物馆与大众的关系越来越密切,故宫功不可没,单霁翔院长不仅带着故宫“活”了起来,更重要的是让全国观众知道了原来博物馆可以这么好玩,他对于我们整个博物馆界来说,是一个非常重要的推手。博物馆与公众之间的连接正是建立在这种公众兴趣的产生之上,我们希望当大家愿意走进来时,我们可以提供的是普世的价值观、文化的多元性和对所有观众平等相待的态度。这是一种潜移默化的过程,慢慢地就会感觉到,然后把它变成一种自觉、一种本能,这才是一个博物馆应该做的。

三联生活周刊:作为馆长,你怎么看待近几年的博物馆热潮?

陈瑞近:对博物馆发展而言,博物馆热是一件好事,只有大众多关注,博物馆才能更好地发展。有数据显示,人均GDP超过1000美元时,艺术和收藏市场才开始启动,人均GDP超过3000美元时,文化消费需求将占总消费额的3%左右,到8000美元时,艺术和收藏市场才会出现繁荣。我觉得现在我们还达不到真正“热”的程度,因为我们的视线都在故宫、国博、上博这些国家一线博物馆上,他们是领跑的,是带动热度的。与欧美对博物馆的钟爱程度相比,我们还有距离。

一个很直观很表面的现象是,大量的新博物馆或老博物馆的新馆出现。对于每一座城市而言,博物馆都是非常重要的公共建筑,我们会花很大的力气投入在场馆建设上,让它成为一座城市的地标,这无可厚非,苏博也是这样的。但我们不能重建设而轻运营,博物馆事业不是一蹴而就的,不是靠一阵热度就能蓬勃发展的,展览、公众教育、市民服务这些都是长线工作。我们说博物馆的影响力大,这可能都是一个展览或一项活动带来的短期影响力,其实它对观众的渗透是非常缓慢而且无形的。

这股热潮也对博物馆提出了更高的要求,无论在阐释、服务、教育还是研究等各方面都需要提升,我们需要拥有更多复合型人才,比如新闻学、教育学、社会学、心理学、计算机、艺术设计等等,而不仅仅是历史学、考古学和博物馆学的人才。在鼓励全民走进博物馆的同时,博物馆自身应该回归到对藏品的研究上来,这是基础。

三联生活周刊:在博物馆传统的典藏、陈列、研究和教育的基本功能之外,你对未来博物馆有怎样的期待?

陈瑞近:我想应该有三个方面值得关注。一是博物馆的多样性。中国不缺藏品丰富、研究力量雄厚的博物馆,缺的是具备特色的博物馆,有可能今后你的家门口就会有一座博物馆,展品不一定门类齐全,但一定有特点,能够满足社区居民的需求;另外,就像手机改变了我们的生活习惯一样,科技的进步将进一步改变博物馆的阐释方式;最后,博物馆也将逐渐改变人们的生活方式,我们要通过这一代人的努力,让我们的下一代习惯走进博物馆。

[春秋]吴王夫差剑 (通长58.3厘米,身宽5厘米,格宽5.5厘米)

[春秋]吴王夫差剑 (通长58.3厘米,身宽5厘米,格宽5.5厘米)

剑作斜宽从厚格式。剑身宽长,覆有蓝色薄锈,刃锋极犀利。近锋处明显收狭,双刃呈弧曲形。中起脊线,两从斜弧面。剑身近格处铸有铭文两行十字“攻敔(吴)王夫差自作其元用”。剑格作倒凹字形,饰兽面纹,镶嵌绿松石(一面已佚)。圆茎实心,有缠缑痕迹。茎上有两道凸箍,箍上有纤细的凹槽,遗存少许绿松石。圆盘形首,铸有多圈精致峻深的同心圆凸棱。

这柄剑铸工精致,历经2400余年仍完好如新,无比锋利,是迄今已知几柄吴王夫差剑中最精美完整的一件。

[元]《七君子图》 (长1010厘米,宽36厘米)

[元]《七君子图》 (长1010厘米,宽36厘米)

此手卷即缪文子《寓意录》所载《竹林七友》也,为过云楼后人顾笃琨捐赠,集中了元代赵天裕、柯九思、赵原、张绅、顾安、吴镇等六位写竹行家的七幅墨竹于一卷中。

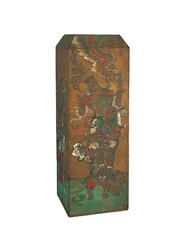

[宋]盛真珠舍利宝幢内木函(高123厘米,宽42.5厘米)

[宋]盛真珠舍利宝幢内木函(高123厘米,宽42.5厘米)

1978年发现于苏州瑞光寺塔第三层天宫,真珠舍利宝幢就安置在这只内木函之中。内木函用银杏木制成,为五节正方形套叠式。在它内壁书有“大中祥符六年(1013)四月十八日记”字样,外壁画有彩绘四天王像。

四天王像比例均匀,面部表情夸张,形象生动,气势雄壮。丰富的天然色彩,使画面具有真实感和运动感。画中还处处可见唐代画圣吴道子的遗风,笔墨浑厚,用柳叶描法,线条生动流畅而富有变化,为罕见的宋画精品。

[宋]真珠舍利宝幢 (通高122.6厘米)

[宋]真珠舍利宝幢 (通高122.6厘米)

1978年4月12日发现于苏州瑞光塔第三层天宫中,宝幢置于黑色外木函内,木函的正面立墙上有两排白漆楷书:“瑞光院第三层塔内真珠舍利宝幢”。宝幢的主体用楠木构成,分须弥座、佛宫、刹三个部分。佛宫在须弥山的顶端,宫外有八大护法天神守卫。宫中为碧地金书八角经幢,分别以真、草、隶、篆书阴刻填金七佛之名,及梵语“南无摩诃般若波罗密”,意即“大智慧可达彼岸乐土”。经幢中间是一只用来供奉舍利子的浅清色葫芦形瓷瓶及两张雕版印《大隋求陀罗尼》。华盖上部为刹,以白玉、水晶及金银制成。刹顶是一颗直径为3.4厘米的大水晶球,球两侧用银丝缠绕,金光闪闪,意示“佛光普照”。

该宝幢选材名贵,构思独特,综合了当时木雕、描金、玉雕、穿珠以及金银细工等专业技术,整个宝幢共用珍珠4万余颗,是一件珍贵的宗教艺术品。

[明]四条屏

[明]四条屏

四条屏分别为唐寅《行书七律轴》、祝允明《草书乐志论》、文徵明《行书七律二首》和沈周《行书五律诗轴》。 吴王夫差剑文物博物馆上海展览苏州博物馆苏州文化陈瑞