美术馆里的太阳与彩虹

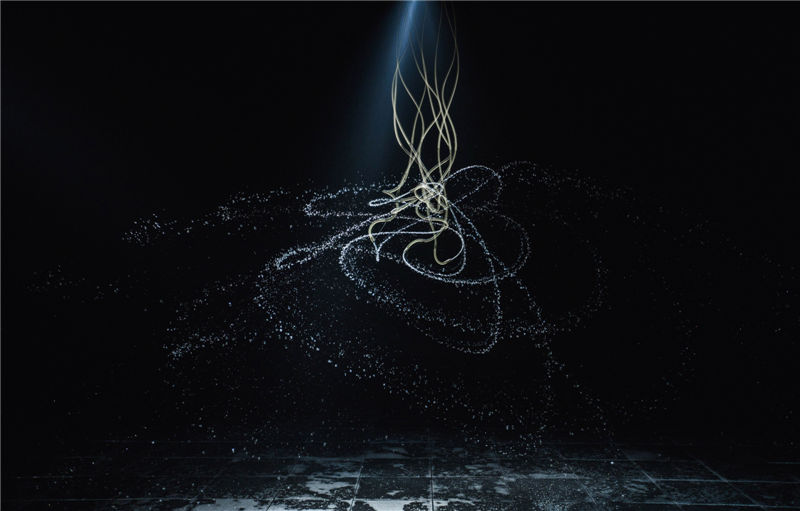

作者:钟和晏 《水钟摆》,2010年

“《水钟摆》利用了水在频闪灯照射下的舞动,水滴形成的细流仿佛悬停在空中,时间变成凝固的瞬间。频闪灯的闪光捕捉到水在空间中画出的一道道弧线,它的运动是不可预测的,时而柔和缓慢,时而迅速突兀。我对频闪灯和水的试验始于上世纪90年代,我想澄清的是时间究竟是从身边经过的外部事物,还是与我们身为何人、身在何处息息相关的东西。”

《水钟摆》,2010年

“《水钟摆》利用了水在频闪灯照射下的舞动,水滴形成的细流仿佛悬停在空中,时间变成凝固的瞬间。频闪灯的闪光捕捉到水在空间中画出的一道道弧线,它的运动是不可预测的,时而柔和缓慢,时而迅速突兀。我对频闪灯和水的试验始于上世纪90年代,我想澄清的是时间究竟是从身边经过的外部事物,还是与我们身为何人、身在何处息息相关的东西。”

一个典型的奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)式的空间通常是由灯光、阴影、流水、镜子和复杂的几何结构构成的,在那里充溢着水的隐喻、光的衍射、镜子的重叠、移动的阴影以及加剧的情感。这是难以言表的静默美感,一切处于短暂的、不稳定的状态,它比现实世界更加抽象纯粹,又比虚幻世界接近真实。

在北京红砖美术馆,原本高9米、面积近800平方米的6号展厅已经被封闭成没有自然光线进入的半圆形空间。沿着走廊往里走,突然间你被包围在一个直径40米的巨型圆环之中。这里只有黑与白,白色环形墙壁上布满纵横交错的黑色线条,它们像是有规律可循的图案,细看之下又难以辨识。

埃利亚松这件名为《未思之思图志》的装置作品创作于2014年,曾在巴黎路易威登基金会展览上第一次展出。天坛回音壁似的结构一半出于真实,一半来自反射,平展的直墙上覆盖着镜子,给人一个完整圆形空间的错觉。

交错的黑色线条是被投射的图案,它们来自五道钢条编织成的同心弧形围栏,围栏中间放置了一盏缓慢旋转的HMI灯。站在那里,你从对面的镜子中看到自己的身影,灯光也把你的影子投射在墙壁上,同一影子再被镜子反射,于是,同时就有四个“你”存在于这个空间中。当你静立不动时,你会发现墙上的网格在缓慢地移动着,像是时间静静地流逝。

3月25日起,红砖美术馆为埃利亚松举办大型个展“道隐无名”,一系列沉浸式装置、雕塑仍然建立在他偏爱的主题之上:光线、感知、运动、时间以及不断变化的空间视角等。展览题目原本引自埃利亚松的好友、哲学家蒂莫西·莫顿(Timothy Morton)对艺术的描述——“事物不可言说的开放性”,中文的意译则采用了《道德经》中的四个字。

“道隐无名”不仅是展览标题,也是埃利亚松今年为此次展览创作的新作名称。一个黑色外框的光环悬空在天花板贴有镜子的展厅里,似乎超越了物理空间和反射空间之间的边界,让人联想起埃利亚松2003年在伦敦泰特现代美术馆涡轮大厅里安装的巨型反射太阳。

“道隐无名”不仅是展览标题,也是埃利亚松今年为此次展览创作的新作名称。一个黑色外框的光环悬空在天花板贴有镜子的展厅里,似乎超越了物理空间和反射空间之间的边界,让人联想起埃利亚松2003年在伦敦泰特现代美术馆涡轮大厅里安装的巨型反射太阳。

圆环的内侧布满单频灯,它的光芒将整个空间色彩消减成黄灰色调,这种灯通常为了增强安全性被用于隧道照明。与《未思之思图志》装置的环形墙壁一样,这个完美的圆圈也是只有一半是真实的,另一半从观众的头脑中构建出来。

埃利亚松出现在红砖美术馆里,他个子不高、身形结实,无论外表穿着还是接人待物,都流露着一种斯堪的纳维亚式的低调与平等方式。在艺术世界,成名已久的埃利亚松以他的谦虚与平和著称,然而,如果你接触到他黑色圆框眼镜后面凝重的眼神,你会发现那里还有他不能完全掩饰的强势与偏执。

对于他的作品“不可言说的开放性”,埃利亚松的解释是:“我喜欢事物彼此相关的观点,但是这种关系的复杂性远不是语言能够完全描述和解释的,艺术是这样,世界也是如此。作为艺术家我依赖我的直觉和感觉工作,试图给它们以形式与空间,这也是艺术吸引我的地方。”

埃利亚松的作品向来强调观众的参与和介入体验,让他们的身体一次次穿过由物理形态、感官知觉和时间运动转化而来的特殊空间,8号展厅里的《聚合彩虹》就是利用反射和余像的手段,提供了一种只有在被观看时才会产生的现象。

你的眼前是一道环形的细密水幕,一圈聚光灯由内向外照射,环形的内侧隐隐出现了发光的彩虹。流水哗哗地响着,诱惑你穿过水幕去接近它。一旦走入环形水幕的中间,彩虹变得无比清晰,你甚至可以分辨出一段段色彩的分层。不仅如此,整个水幕上都布满了这种奇特的色彩,像是某种神秘的、可遇而不可求的自然奇观。事实上,水幕上若隐若现的色彩之所以能被看到,是因为光线被水滴折射和反射后,以特定的角度进入到观者眼中。

“表面上看埃利亚松的作品运用了许多现代技术,如果从更深层次上说,这些技术退后和消失了,我们感受到的更多是一种精神状态,一种人与自然的共处方式。”红砖美术馆馆长闫士杰这样对本刊评价说。

还是2012年,红砖美术馆第一次展出了埃利亚松的室外作品《盲亭》。2014年,《盲亭》成为永久馆藏品之后,如今依然矗立在美术馆的园林庭院中。这是由两个钢铁框架构成的同心构造亭,钢架中交错镶嵌着有棱角的透明玻璃和黑曜石玻璃。如果你走向亭子的中心点,黑曜石玻璃变多了,站在最中心点的时候,黑色玻璃板的排列导致从内向外的视线被阻挡,变成了“失明”的亭子。

“人的一生总是努力走向世界的中心,常常走向中心的时候,我们忘记了自己要做的究竟是什么,这是这件作品背后的象征意义。”埃利亚松对本刊说。

“人的一生总是努力走向世界的中心,常常走向中心的时候,我们忘记了自己要做的究竟是什么,这是这件作品背后的象征意义。”埃利亚松对本刊说。

埃利亚松1967年出生于哥本哈根市,在此一年前,他21岁的年轻父母刚刚从冰岛移居到那座城市寻找工作。父亲是厨师,母亲是裁缝师。他的母亲来自一个历史可追溯到11世纪的冰岛渔村,父亲的家庭更偏向艺术,祖父是出版商,祖母是摄影师。埃利亚松4岁的时候,他的父母分居了,他的父亲又回到了冰岛。

童年的假期,他与冰岛的亲戚在星辰、极光和极昼中度过,他对光线的特殊敏感也许就来源于此。14岁左右,他从电视上看到霹雳舞,就和两个朋友结成了一个霹雳舞团体“哈林枪”,穿着他母亲缝制的银光闪闪的氨纶服装,曾经还赢得了斯堪的纳维亚的霹雳舞冠军,这段经历也许解释了他对身体如何穿越空间的兴趣。

为了拉近与父亲的距离,1987年,埃利亚松决定申请丹麦皇家美术学院。“如果我说在青少年时代对艺术的兴趣没有逃避现实的因素,那是撒谎,当时我把申请艺术学校当作一种切断与外部世界关系的方式。”他现在这样说,“一旦我进入学院,我才意识到艺术是关于连接的,不是走出这个世界,而是直接进入了它的核心。比起成为一个好艺术家,让我的父亲更喜欢我,更重要的是塑造世界。”

直到现在,无论是在“道隐无名”的开幕式上,还是在中央美术学院《意识参与的能量》讲座上,埃利亚松都在反复向听众强调这一观点。对他而言,艺术是将思想转化为行为的重要手段。

中央美术学院实验艺术学院院长邱志杰是2009年在798艺术区“彩色的物”展览上,第一次见到埃利亚松的作品。他这样评价说:“大体上来说有两类艺术家,一类非常重视形式,深入思考自己关心的问题,另一类艺术家更加外向,关心社会与人生的问题。埃利亚松花了很多时间深入研究几何、数学、材质和结构灯,另一方面又在作品中融入环保议题和社会问题,他是非常少见的能把两者融合在一起的艺术家。”

中央美术学院实验艺术学院院长邱志杰是2009年在798艺术区“彩色的物”展览上,第一次见到埃利亚松的作品。他这样评价说:“大体上来说有两类艺术家,一类非常重视形式,深入思考自己关心的问题,另一类艺术家更加外向,关心社会与人生的问题。埃利亚松花了很多时间深入研究几何、数学、材质和结构灯,另一方面又在作品中融入环保议题和社会问题,他是非常少见的能把两者融合在一起的艺术家。”

面对温室效应,“小太阳”就是埃利亚松从2012年以来深感自豪的社会企业项目,他和工程师弗雷德里克·奥特森一起开发的太阳能LED灯,如同一朵黄色的小向日葵,意在为全世界生活在没有电网地区的1.2亿人提供清洁廉价的光源。如今非洲投放的“小太阳”已经有40万个,每个使用它的家庭,每周减少使用1美元的汽油。如果他们使用汽油或煤油灯,所产生的环境污染是“小太阳”的千倍之多。

除此之外,他还想要面对撒哈拉以南非洲人民流动带来的一些宏观挑战。去年威尼斯艺术双年展上,他实行了一个协助非洲难民的“绿灯”项目,在城市不同角落去布置一些教育空间,他的艺术团队与科学家、社会学家、城市设计师等一起合作,让难民和当地的居民产生更好的融合。

“气候变暖可能是我们共同面对的最大危机,也许还有一个大的危机就是难民潮问题。过去两三年里,有史无前例数量的难民涌入欧洲,欧洲作为一个整体,我觉得完全没有成功应对这个问题。”他的语气中充满了忧虑之情。

《声音银河》,2012年

“这件作品是由27个悬挂空中的多面体构成的环形,这些多面体可以分成九组,每组包括三个相关形状。三个多面体中的两个成对偶关系,也就是说其中一个多面体的顶点数量与另一个的面数量相等。将这两个对偶多面体合并,就得到了该组的第三个多面体。对偶多面体排列在外圈,对应的复合物多面体悬挂在内圈,有一种一望即知的视觉逻辑关系。”

《声音银河》,2012年

“这件作品是由27个悬挂空中的多面体构成的环形,这些多面体可以分成九组,每组包括三个相关形状。三个多面体中的两个成对偶关系,也就是说其中一个多面体的顶点数量与另一个的面数量相等。将这两个对偶多面体合并,就得到了该组的第三个多面体。对偶多面体排列在外圈,对应的复合物多面体悬挂在内圈,有一种一望即知的视觉逻辑关系。”

文化可以激励人们从思考转变为行动

三联生活周刊:《未思之思图志》是一个晦涩难解的名字,你是如何构思这件作品的?它背后的概念是什么?

埃利亚松:这件作品代表了我们头脑中的某个空间,某种潜意识,在认知它之前,我想用墙上的网格来捕捉它。当我考虑一件新作品时,我总是对一个想法究竟从何而来非常好奇,它来自我的童年时期?来自我过去读过的书籍?有时候我会想,这个想法也许是未来的自己发回给现在的自己的。它来自未来,但对于今天的我来说,它还是处于“未思”的状态。

三联生活周刊:从技术上说,被投射在墙上的复杂网格图案是如何实现的?

埃利亚松:我采用了五道用钢条编织而成的围栏,每一道都是不同的布局。在中央HMI灯的照射下,所有围栏投下的阴影合并在一起,在白色弧形墙壁上形成了一个五重对称图案。在这个系统中,五组平行线以黄金比例布局,以108度和72度的夹角交叉,产生一种复杂的非周期性图案,有时是规则的,有时是不规则的。事实上,它是一种非常著名的被称为“准晶体”的模式。原子呈周期性排列的固体物质叫作晶体,原子呈无序排列的叫作非晶体,介于这两者之间的就是准晶体,它是以色列科学家丹尼尔·谢赫特曼在20世纪80年代发现的。我不想讲得太科学,不过我所有的作品中都有一些这样的科学细节。

三联生活周刊:就像红砖美术馆圆厅里的《遗失的指南针》一样,指南针也是你的作品中反复出现的意象?

埃利亚松:罗盘用于导航,它代表着内部和外部之间的坐标关系。通常人们进入画廊或艺术馆,认为是离开了外部世界,但事实是,这是一个接近世界而不是远离它的机会。我的指南针就是一种简单的提醒,如何从这里继续我们的旅程。到如今我已经做了超过100个指南针,悬挂在世界各地,它们都是不同的尺寸和颜色,但它们都是相互连接的,并指向相同的磁性系统。

三联生活周刊:为什么你一直迷恋光线、水、色彩等作品构成元素,使用它们的目的是什么?

埃利亚松:我经常使用短暂的材料,是出于让观众介入到整个体验环境中,我认为这比艺术作品本身更重要。比如,光线具有吸引眼睛注意力的能力,不仅让你看到你正在看的东西,同时让你面对实际的观看这一事实本身,这几乎就像是一种内省活动。一般我们去美术馆观展都有一些不言而喻的规则,要站着、和作品有距离、说话要小声等等,规则一直存在的。我在想,这些规则是否可以改变。像《聚合彩虹》,观众可以随意地进出作品,与它发生互动,从不同的身体动作去体验不同的效果,这样的空间就是所有人参与共同建构的。我还想探讨的是一种建筑的去物质化,什么意思呢?不是一个具体的、有钢筋水泥结构的建筑,而是水、灯、光线、色彩等元素产生了一座只在瞬间存在的建筑。这样的建筑是柔软的,有的时候柔软反而强大。

三联生活周刊:除了与观众的互动体验之外,作品本身的审美因素对你来说重要吗?

埃利亚松:有的时候一些看似很美的东西,比如彩虹,我通过一盏灯、一些水雾就可以把它创造出来。某种程度来说它是一种虚假的美,但确实又很美。我更希望观众看到我的作品之后,觉得自己也能做出来,这也是艺术的民主化。美是具有包容性的,每个人都应该去创造自己的美。如今,艺术界常常被行业经验、商业包装、销售和消费所劫持,一定程度上我认为“正式”这个词意味着“封闭”,我宁愿用“开放”来表达我的工作,打开观众的主观性。

三联生活周刊:作为一名世界知名的艺术家,如今你是如何定义艺术的?

埃利亚松:我认为艺术不是关于一件东西,而是一种关系。这里有两个过程、两场旅途:一个是艺术家从头脑中的概念到行动、再到物理艺术品的存在,另一个是观众从他的生活和情感中慢慢走进艺术作品的过程。不只如此,从艺术社区、城市、国家到不断演变的全球气候,所有这一切都是不同旅程交织起来的网络。我们并不是在创作一件静态的艺术品,而是处于一个宏大的网络之中,所有人都是局内人。虽然红砖美术馆里有很多我的艺术作品,但请不要孤立地看待它们,这些作品仍然是关于美术馆以外的大世界,关于我们的能源、气候、权利、公民社会等。

三联生活周刊:也就是你强调的艺术改变世界的力量?

埃利亚松:是的,作为世界的一部分存在着某种互动性,有时候哪怕我们一句话没有说,其实我们也是在说一些东西,去影响和改变世界。我把自己视为对话的参与者,有时是当地对话,有时是全球对话。这是一种缓慢的构建过程,你说出一句话,在两年之后得到了回应,文化可以激励人们从思考转变为行动,它有可能激发更大的社会变革。实际上我想问自己的是,作为艺术家,我们是否应该走出自己的舒适区,走出美术馆、博物馆、画廊等,走向街头公共空间,走向真正存在的文化体系中进行创作,这才是公民社会的核心。 美术馆