《步辇图》的画外之意

作者:张星云 真迹还是摹本?

真迹还是摹本?

策展人张杰带我穿过展厅,经过大昭寺镇寺之宝——永乐年施刺绣大威德金刚唐卡,只展出一个月的大昭寺兽首胡人纹鎏金银壶,以及由十几尊造像组成的坛城,来到展览中心的一片开阔区域,这里就是《步辇图》的展台。

相比于周末专门为看《步辇图》而排起的长队,这个周二下午,我们只等了一会儿,就排到了队首。我们前面,昏暗的光线下,五六位观众正弯着腰,脸贴着展台玻璃,仔细端详着长达一米多的《步辇图》主画面,看似并没有人准备马上起身离开。张杰拉着我直奔后面的篆书题跋,告诉我,这才是应该仔细看的内容。

“咱们小时候的历史教科书上,说到《步辇图》,都说这是记录了吐蕃赞普松赞干布派使者禄东赞到长安通聘,迎请文成公主,拜见唐太宗的场面。其实很多画册上只印了《步辇图》的主画面,而没有这段题跋。如果按题跋的内容看,这幅画记录的场景并不是松赞干布与文成公主的和亲,而是一场唐太宗针对吐蕃使者禄东赞的逼婚。”张杰介绍。

松赞干布迎娶文成公主的故事早已人尽皆知。按照史书记载,唐贞观十四年(640),禄东赞奉松赞干布之命,到唐朝迎请文成公主。禄东赞携带大量的黄金、珠宝,率领求婚使团前往唐都长安请婚。不料,天竺、大食、仲格萨尔以及霍尔王等也同时派了使者求婚,他们都希望能迎回文成公主做自己国王的妃子。唐太宗非常为难,为了公平合理,他决定让婚使们比赛智慧,谁胜利了,便可迎娶公主,史称“六试婚使”。最终机智的禄东赞赢得婚试,唐太宗非常高兴,将文成公主许婚于松赞干布,禄东赞完成迎亲使命。贞观十五年(641)春天,松赞干布再派禄东赞到长安,接文成公主入吐蕃,唐太宗则派礼部尚书李道宗陪同文成公主一同前往吐蕃。

而按照图中这段小篆题跋记载,《步辇图》所绘场景是贞观十五年春禄东赞再到长安,接文成公主入吐蕃之际,前来见唐太宗。由于唐太宗很赏识禄东赞的才识,封他为“右卫大将军”,并欲以琅琊长公主的外孙女段氏妻之,挽留他久居长安。然而禄东赞推辞说:“臣本国有妇,少小夫妻,虽至尊殊恩,奴不愿弃旧妇。且赞普未谒公主,陪臣安敢辄取。”他婉言谢绝了唐太宗的好意,坚持要求回归故土。

但这段题跋所述是否就是《步辇图》画面呈现的场景,依然有待考证。

“这张画其实是北宋摹本。”故宫博物院研究员余辉在接受本刊采访时说。如果此图非阎立本真迹而是摹本,那题跋则也是后人所写,所叙述的事情也可能是《步辇图》场景发生过后很久的事情,如此一来,《步辇图》画卷本身所描绘的到底是什么场景,也就不明朗了。古书画鉴定大家徐邦达曾在其著作《古书画伪讹考辨》中推测称,现存画本很可能是宋初摹本。“但在古代做得好的摹本都视同为真迹,现存画本有米芾的题跋和鉴定,米芾怎么可能鉴定错呢?”余辉在采访中这样反问。

丹青右相阎立本

丹青右相阎立本

《步辇图》是目前我们能看到的有关西藏的最早绘画。而此次首都博物馆的展览,是《步辇图》首次在故宫博物院以外展出。

但让张杰感到遗憾的是,总共5米长的《步辇图》这次只展开了3米,即其中1米的画作和2米的题跋。即便作为策展人,张杰也没有机会看到另外2米的题跋。“《步辇图》曝光率一直比较低,所以大家的研究也都支离破碎。”

现存唐画少之又少,极为珍贵,即便在“中国十大传世名画”中,大部分也都为宋代摹本,仅有《五牛图》被确定为唐代真迹,同时也是故宫博物院现藏最早的绘画。因此,即便《步辇图》真的是北宋摹本,也无碍让现代人一窥唐代绘画的特点。

从汉朝到隋唐,中国古代绘画发展到这一时期,开始重视政治和社会教化功能。如果说,之前人物画更多描绘历史故事和文学经传的话,那么唐初的人物画题材开始转向描绘重大政治事件。

作为唐朝的第二位皇帝,唐太宗即位前曾长期在外率兵征战,拓展疆土。即位后,治国之外,唐太宗也很重视艺术。他想通过艺术品来记录统治国家的历史,于是从唐太宗时期开始,大量歌颂大唐统一盛世与国家强大的绘画作品不断出现。这些作品大多由宫廷画家创作,以记录宫廷内发生的重大事件,类同于如今的新闻摄影,其中地位最高的便是《步辇图》的作者阎立本。

阎立本出生于贵族家庭和建筑、绘画世家,外祖父是北周武帝宇文邕,母亲是清都公主,父亲阎毗是隋朝画家,哥哥阎立德任工部尚书。阎立本擅长画人物,师法南梁张僧繇。唐太宗取得皇位后,为了怀念陪他征战四方、同生共死的战马,也为了纪念自己的功绩,曾命阎立本和他的哥哥阎立德画了六匹战马,刻成浮雕,将它们列置在自己的陵前。这六块青石浮雕便是“昭陵六骏”。阎立本深受唐太宗赏识,总章元年(668),官至右丞相。当时的左丞相是姜恪,以战功卓越闻名,于是就有了人们所说的“左相宣威沙漠,右相驰誉丹青”。

也正是在这一时期,作为历史的记录者,阎立本把唐太宗召见禄东赞这一历史事件定格成《步辇图》卷。按照画家阎立本当时的地位和身份,他完全可能是这次历史性会见的目击者。

画中的政治隐喻

如今我们知道,当时阎立本作画并没有相应题跋,也就是没有“官方说明”,尽管如此,阎立本的画作却准确、得当地展现了不同人物的身份、地位,以及相互关系。此外,作为一幅记录外交事件的绘画,《步辇图》不可避免地被画家赋予了政治寓意,在接近于写实风格的铁线描技术之下,阎立本将唐太宗的胸怀、唐王朝的大国气度,以及君主的尊贵和臣子的服从隐藏在图像之下。

为了保证清晰严格地传递外交历史信息,阎立本完全省略了环境描写,而将纪实性绘画与肖像人物画融为一体,通过肖像画中惯用的神情姿态刻画每个人的个性。

画面右侧最明显的位置,是被一群宫女簇拥的唐太宗。此处唐太宗没有用盛装华服来炫耀自己的地位,阎立本在画中用了一种构图方式进行了暗示。唐太宗所在的一侧人数众多,声势浩大,侍女手持的两把巨扇与皇帝乘坐的步辇形成了一个稳固的三角形,唐太宗正好处于三角形中央,谁是此画的主角,观众一目了然。此外画中唐太宗的形体明显比其他人都大,这也是遵从了中国古代传统绘画“主大从小”构图方法,以突出主要人物的高大形象。此后的《韩熙载夜宴图》《历代帝王图》,均遵从此等方法。

高大的唐太宗却隐藏在众侍女中间,仅露出了半个身子。侍女们裙摆飘飘,看上去很轻松。画面左侧三人各自独立,拱手行礼,身体前倾,让人感受到他们郑重、紧张的心情。队伍最前面的红衣人,在历史上也有不同说法。一方学者认为他是典礼官,手持引见牌,身体倾斜,似乎正恭恭敬敬地向唐太宗引见吐蕃使者。而另一种说法,则认为由于典礼官进不了皇帝内廷,因此此人应该是内廷翻译官。队尾穿白衫者没有胡须,因此被认为是内侍太监,更加确认此事发生在内廷的私密环境中。

朝见队伍中的第二人便是盛装出席的吐蕃使者禄东赞,其长袍款式以及上面的装饰花纹,与汉族官员的衣服明显不同,被认为是四川产的胡服。当时长安富人以穿胡服为时尚,而吐蕃人当时已经控制了西域,因此吐蕃人当时可能已经普遍穿上了胡服。禄东赞看起来谨慎、恭敬,他遵从唐朝礼仪,双手合握,向唐太宗行礼。

阎立本的精到之处在于,虽此番重大历史事件的核心是松赞干布迎娶文成公主,但画中并没有出现松赞干布,也没有文成公主,取而代之的是唐太宗与禄东赞的目光交流与对话。图像中隐藏着丰富的历史文化信息,也正因此成为研究唐朝与吐蕃民族关系的图证。在艺术上,该卷也成了研究唐初人物画的重要参照。

除了《步辇图》,还有一幅据传是阎立本作品的《职贡图》,同样表现的是周边各国与唐王朝的外交关系,以及对国力和皇帝权威的赞美。画里描绘了一个由20多名外国人组成的队列,手里捧着象牙、怪石、珊瑚等各种奇珍前去进贡。此外,《职贡图》中画家把前来朝贡的人画得驼背、谢顶,如今来看远非写实,也间接证明当时唐王朝认为自己处于世界中心,异国皆是蛮夷之地的心态。

而阎立本的《历代帝王图》野心更大,描绘了从汉代到隋代的13位帝王肖像,通过人物画的手法,根据这13位皇帝各自的政绩,细致地刻画每个人不同的气质与个性。阎立本去世后不到百年,唐代又出现了一位会画画的右丞相,名叫韩滉,他的传世之作《五牛图》,便是被公认为如今故宫博物院所藏最早的绘画。

《步辇图》成为我国现存最早记载西藏的绘画作品。《步辇图》完成之后,文成公主嫁往吐蕃,除了带去很多中原地区的文化典籍外,随行的还有各种行业的工匠,对吐蕃经济、文化的发展起了作用。松赞干布在位期间还引入佛教,佛教由此成为吐蕃的主要宗教。

本次首都博物馆的展览中,除了《步辇图》,大昭寺、扎什伦布寺、萨迦寺等13家寺庙提供的唐卡和造像都是首次公开展出,可让观众一睹西藏融合之路的完整艺术脉络。

四件重要藏品

黄金面具

黄金面具

3世纪

西藏自治区阿里地区札达县文物局藏

在第一单元“文明溯源”部分,一个3世纪西藏自治区阿里地区札达县曲踏墓地出土的黄金面具引人注目。2009年出土,大小与真人面部相仿,由冠部和面部两部分连缀而成,背后衬有多层丝织物。冠部正面并列錾刻出三座阶梯形,顶部有穹顶,每个雉堞两侧各刻一只鹤状立鸟、穗状物,正中各刻一只羊,皆面向左侧,羊角向后卷曲。面部刻出眉、眼、鼻、口,甚至包括人中和法令纹。

面具的出土地位于西藏西部象雄国的范围,距今2000年左右,相当于中原地区的汉代时期。在今阿里地区噶尔县的象泉河北岸,一座规模宏大的古城遗址矗立在海拔4300米的山顶,这座古城就是传说中的象雄王都“穹窿银城”。该地区同时出土了其他几件黄金面具,反映出象雄国存在的覆面葬俗。以黄金面具作为随葬品这一文化现象广泛存在于当时的欧亚大陆范围,在喜马拉雅山脉的彼侧,印度、尼泊尔也有发现。研究认为早在距今2000至1800年前,西藏西部地区已经与新疆、南亚次大陆联系紧密,并通过新疆与中原、中亚和欧亚草原产生互动和交流。

合金释迦牟尼立像

合金释迦牟尼立像

8世纪

西藏博物馆藏

第三单元展示藏传佛教从中原内地和印度两方面传来,并经过民族化、本土化而成为中国佛教文化的一部分。佛教初传入吐蕃时,除中原造像艺术之外,东印度帕拉造像、尼泊尔造像、斯瓦特造像,克什米尔乃至新疆于阗的造像,都对吐蕃佛教艺术产生过影响。此尊释迦牟尼像为克什米尔类型造像,螺发,高鼻梁,通体鎏金。通肩袈裟衣纹呈U形排列,呈现出湿衣贴体的效果,衬托出强壮的身体肌肉,显示着犍陀罗艺术的影响。

克什米尔古称罽宾,位于喜马拉雅山西侧,东临我国新疆、西藏,连接中亚、南亚、东亚,历史上是联系东方与西方的桥梁,文化交流汇聚之地。受地方传统和文化交流的影响,克什米尔造像呈现复合形式,既有犍陀罗的影响,又有印度笈多艺术和萨珊波斯的文化痕迹。

布画金城公主进藏图唐卡

布画金城公主进藏图唐卡

清

西藏博物馆藏

佛教于清初传入西藏,在松赞干布时期产生了雕塑佛像的活动,至赤松德赞时期便出现了唐卡和壁画的绘制,现存最早的一部西藏佛教历史文献《巴协》就详细记载了当时桑耶寺绘塑佛像的史实。根据这一历史背景和一些零星的史料记载,在西藏吐蕃王朝时期出现唐卡艺术应为不争的事实,目前也基本得到了学术界的一致认可。对于唐卡的产生,学术界普遍采信五世达赖喇嘛所著《西藏王臣记》的记载,认为最早的一幅唐卡是由松赞干布用其鼻血绘成的白拉姆女神像,此幅唐卡后来在蔡巴万户时被果竹西活佛装进了一尊新塑的白拉姆女神像腹内。

然而,对于西藏唐卡的来源,则是众说纷纭,归纳起来主要有两种不同的观点:一种认为唐卡来源于印度,而另一种认为唐卡来源于我国中原地区。前一种观点主要为西方学者坚持,而后一种观点则是中国学者的看法。两种观点都有各自充分的依据。从唐卡的时代先后分析,唐卡的绘画风格是在尼泊尔画派的基础上逐步发展演变,融入民族审美意识,借鉴吸收中原艺术风格而形成。

此唐卡的故事便是根据金城公主进藏与赞普赤德祖赞和亲的传说而绘制。

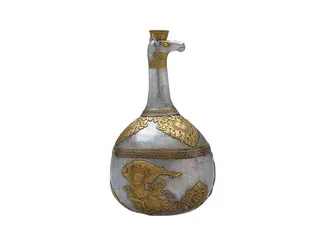

兽首胡人纹银壶(复制品)

兽首胡人纹银壶(复制品)

唐(吐蕃时期,约7世纪)

大昭寺藏

松赞干布建立的吐蕃王朝持续两个多世纪,其间通过连接中原与地中海沿岸文化交往的丝绸之路,与外界形成频繁的贸易交流。660年,吐蕃占据青海附近的平原,704年,吐蕃军队控制帕米尔以西。来自于中亚和西亚地区的萨珊波斯、粟特文化也因丝路贸易影响到了吐蕃。第二单元展示西藏通过古代交通与中亚、南亚、中原内地之间的文化和经济交流。

对此件银壶的来历研究,结论不一。藏传佛教宁玛派伏藏文献《国王遗教》记述了松赞干布在大昭寺秘藏了10个壶,其中3个为骆驼首。1645年,五世达赖喇嘛记述了大昭寺内所有的文物图像,这件银壶被记为“马头圣银壶”,是宗喀巴大师作为伏藏发现并供奉给大昭寺的。

此壶供奉于大昭寺松赞干布修行殿,内装青稞酒。瑞士西藏艺术学者乌尔里希·冯·施罗德(Ulrich Von Schroeder)认为从仪式功能看与源于古希腊的酒神崇拜有明显关系,其上反弹琵琶的男子发间有日月头饰,令人联想到萨珊君王的形象,表明他们可能属于王室舞者。奥利地学者阿米·海勒(Amy Heller)认为,上述人物并非萨珊王室舞者,发带上的日月头饰不是萨珊王冠的完全翻版,早在8世纪至9世纪的吐蕃王墓前和西藏第一座寺院桑耶寺石碑上就有日月图案。阎立本所绘《步辇图》上,禄东赞身穿的长袍应是四川产的仿萨珊、粟特服装样式,参考《步辇图》上的服装样式得知,银壶上的人物服装在吐蕃王朝时期已经流行。阿米·海勒的研究倾向于此银瓶为西藏本地制作,因为萨珊或粟特的工匠不可能将王冠戴在乐舞伎头上。 西藏步辇图首都博物馆