《大世界》,“作者动画”里的荒诞现实

作者:宋诗婷

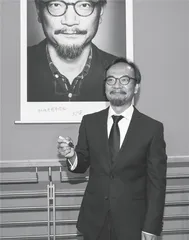

电影圈的手工业者

如果细心看《大世界》的演职人员表就会发现,“刘健”这两个字出现在编剧、导演、美术、场景设计等多个职务上,其中还不包括他用化名为自己分担掉的那些工种。

《大世界》的制片人杨城写过一篇文章,在那篇文章里,他提到了刘健是如何独自一人闭门创作的:“这四年里,用他自己的话说,是‘用一种跑马拉松的信念在工作’。就像上班一样,他每天早饭后,独自来到工作室,打开电脑,连上绘图板,开始工作,即使状态太差,他也画上8小时,如果状态好,就10个小时。他也不会放任自己工作更长时间,因为他需要匀速,他知道这是一场漫长的战役,不能透支。”文章末尾,杨城还附上了那块陪伴导演多年的wacom绘图板,绘图板上那些细密的线条就是《大世界》曾走过的痕迹。

这是刘健的第二部动画电影。2007年之前,国画出身的刘健一直在当代艺术领域创作,那些年也是中国当代艺术最紧俏的日子,中国艺术家的现实主义和政治波普作品屡屡在国内外拍卖出高价。处在时代的风口上,刘健却调转了方向。“2006年,我觉得‘艳俗艺术’和‘观念摄影’的样式已经不足够表达出我对这个世界和对于人本身的理解和思考。”在刘健看来,他需要更综合和更自由的形式来实现自我表达。

于是,他找到了电影。对当时的刘健来说,创作真人电影是件遥不可及的事,资金和资源当然困难,但更难的是,真人电影的不可控性。刘健有着扎实的绘画功底,这让他尝试做动画成为一种可能。

2007年,他开始着手创作自己的第一部动画作品《刺痛我》。和《大世界》相比,那是一部更纯粹的“一个人的电影”。从最初的剧本创作到人物设计、场景设计,再到后期剪辑和声音制作,刘健包办了电影制作的所有工序。

工作方式的局限和沿袭自当代艺术的审美让《刺痛我》有了一种简陋却生动的美学特质。动画电影所擅长的夸张和漫画式表达都被刘健摒弃了,他用动画的形式做了一部现实主义电影。

这部耗时三年的动画长片聚焦大时代下小人物的命运。电影里的故事发生在2008年的南京,金融危机的震荡波及毕业不久的大学生张小军。工厂倒闭,小张不得不另谋出路,百般无奈下,他选择回家乡重新开始。在等待踏上归程的日子里,小张先被误认作小偷,又因救助老人而进了看守所,最后还与同乡大洪一起,卷入了一场权钱交易。多线叙述的故事终结在一间茶馆里,在天降的50万元“巨款”和生活的无望中,小张做出了自己的选择。

除了故事的现实性,刘健所创造的人物和场景都是现实主义的。南京街头的小饭馆、超市、医院,以及满街的广告牌,这些元素好似都有生活中的参照,每个细节都让人觉得真实可信。电影中,无论是主要人物之间的对话,还是路边司机的闲聊,刘健都让他笔下的人物沾足了烟火气,台词不多,却有生活的质感。为了突出这种生活质感,刘健没有请配音演员,而是从自己的朋友中找到声音与角色特质贴近的人,请他们帮忙完成了配音。电影配音以方言为主,帮忙配音的朋友们操着各地口音,这在国内动画电影中也是极少见的。

《刺痛我》是刘健的动画处女作,他几乎是边学边做,再加上资源和创作周期的局限,如今看来,电影有很多粗糙的地方,但刘健独特的创作风格和他在叙事、人物塑造上的能力却都在那部电影里展现出来了。

“好极了”的《大世界》

刘健的动画观念和个人风格塑造已经在《刺痛我》中完成了,《大世界》是一次制作和故事复杂性上的升级。

2010年,完成《刺痛我》的创作之后,刘健曾和一个法国公司合作新项目——《大学城》,做了一阵子,项目搁浅,他也停下来,开始思考接下来的个人创作。2012年,他开始写《大世界》的剧本,那时,这个剧本还叫《好极了》。

刘健偏好多线叙事,《好极了》和《刺痛我》一样,依然是个闭环的多线叙事故事,依然关乎犯罪、金钱与欲望,只是线头更多,故事也更复杂。为帮整容失败的女友重新整容,小张抢了老板的100万元现金,把女儿送去留学的孤傲杀手瘦皮奉老板之命,要追回这笔钱。巧合中,江湖大盗“黄眼”和女搭档瞄上了这100万,小张女友的表姐及其男友也闻讯赶到了小张所在的旅馆。所有故事和巧合都发生在一天里,电影结尾,这笔钱将所有人带向同一地点,一场如约而至的大雨洗刷了一切罪恶。

如果说,《刺痛我》时的刘健是在摸索和尝试,因而显得有点紧张,那在《大世界》的创作过程中,他就完全松弛下来了。和上一部作品相比,《大世界》显得更荒诞、幽默。“这一点在开始写剧本之前就确立了。”刘健说。

《大世界》的荒诞和幽默建立在人物塑造上。江湖大盗“黄眼”是个民间发明家,各种作案工具总能出其不意。孤傲的瘦皮身上有种戏谑感,作案逼供的空当还能接电话,淡定答复对方“不买房”。两个挣扎在“菜市场自由”的哥们酒桌上聊天,谈的是佛祖和耶稣哪个更厉害。100万的幕后老板刘叔做的都是违法勾当,却满口乔布斯、马云。刘叔抓了自己一手捧红的艺术家,背后所涉及的艺术圈潜规则让懂的人会心一笑。透过这些幽默桥段,刘健想表达一种焦虑——对于信仰功利化和金钱作为唯一社会评价标准的焦虑。

在《大世界》中,刘健也延续了他用作品关照社会议题的做法。整容、留学、房地产开发、美国大选……这些社会议题作为时代背景或人物动机出现,强化了电影的现实意义。

《大世界》比《刺痛我》创作状态更松弛的体现是,刘健开始尝试在电影里加入一些更风格化的元素,并不吝惜留白。其中最被关注的,是那段香格里拉畅想。表姐与男友到旅馆找小张,他们在电梯里畅想拿到100万后的美好未来。这时,电影画面出现了一段两人在香格里拉生活的图景,波普艺术风格的画面,配上民族风却编曲时髦的音乐,让电影节奏瞬间转变了。随着电梯到位,音乐停止,画面回了原有风格。“我希望这一段‘放飞’一下,有更强烈的视觉冲击力,就像炒菜时撒了一把辣椒面。波普艺术具有通俗的流行文化色彩,也有时尚感。广泛地说,电影本身就是一种波普艺术,用这种艺术风格来呈现香格里拉的幻想段落,时髦又荒诞。”在《大世界》里,刘健似乎找到了更好的当代艺术介入电影的方式。

在去年的柏林电影节上,片名还是《好极了》的《大世界》入围了柏林国际电影节主竞赛单元,在那之前,只有宫崎骏的动画电影《千与千寻》曾入围过主竞赛。而在去年年底的台湾金马奖上,《大世界》更是得到了最佳长片动画奖。

片名似乎是个预言,这部电影在国内外各大电影节上的表现可以用“好极了”来形容,它也以独特的创作方式和风格探索出一条新的动画电影创作路径。艺术上的肯定毋庸置疑,但当《大世界》转过头来面向国内市场时,审美上的门槛就架在了观众面前,毕竟,它的主题和表象形式与以往任何一部院线动画电影都不同。要踏平这道门槛,中国的动画电影还有很长一段路要走。

生活如此绝望,每个人却都兴高采烈地活着

生活如此绝望,每个人却都兴高采烈地活着

——专访导演刘健

三联生活周刊:和第一部作品《刺痛我》相比,《大世界》的故事线更复杂了,但逻辑是类似的。为什么偏好这种闭环的多线叙事方式?

刘健:叙事结构是为故事和主题服务的,对于这两部电影来说,这种闭环的多线叙事方式是最合适的。《大世界》设定就是多线巧合的叙事方式,巧合不是问题,如何巧合是需要认真对待推敲的。

三联生活周刊:《大世界》和《刺痛我》都一样,画风和整体气质上没那么商业,但故事本身很类型化,为什么选择这样看似有点分裂的讲述方式?

刘健:我喜欢类型片的语言,也受到类型片的影响。在我看来,可以用类型片的语言讲述任何故事、任何主题。其实类型片和艺术性并不分裂,反倒可以产生新的化学反应。

三联生活周刊:之前的《刺痛我》是你的第一部动画长片,在做新作品之前,一定留了些遗憾,也总结了些经验,主要是什么?

刘健:电影本身就是遗憾的艺术。《刺痛我》在声音制作的硬件方面有很多遗憾。《大世界》在声音的制作更加专业、在动画制作和场景的绘制更加丰富细致,动画语言的风格设定也更加成熟准确。

三联生活周刊:电影用托尔斯泰《复活》的引语开场,这个开场是写剧本之初就想好的,还是为了整体的形式感和文学性而补充的?

刘健:开始写剧本时就想好了,因为它和主题有关。奈保尔《米格尔大街》中有一句话:生活如此绝望,每个人却都兴高采烈地活着。说的是相近的意思。我想在《大世界》的黑色幽默背后传达对生活温暖的热爱。

三联生活周刊:电影的场景都非常写实,在具体操作上,是现实生活中取景还是虚构的?电影中的生活细节平时是如何观察和积累的?

刘健:现实空间是一个参照,所以我会先拍摄一些场景照片,然后进行再创造,让场景具有我需要的风格和美学。场景在我的电影中非常重要,等同于人物。生活细节其实不需要专门刻意去观察,因为这些场景无处不在,已经是我们生活的一部分。至于记录和感受生活的方式,没有特别的,每个人都一样,我们生存在一个大的空间里。我也不会在生活中时刻去想着如何积累创作素材,都是潜移默化的,很自然的。

三联生活周刊:你本身是学艺术出身,所以感觉影像上的事对你来说更好解决。在打算做电影时,在剧本创作上是不是花了更多时间来学习和借鉴?

刘健:我没有专门去学习剧本写作,我坚持阅读文学作品。我喜欢讲故事,很多时候创作没那么复杂,是由日常拥有的艺术积累和生活经验决定的,没有简单的方法可言。《刺痛我》比较顺利,是根据自己的小说改编的。《大世界》的剧本修改了几十遍,很多细节设计想有些新的尝试,其中对白调整的时间最长。这部电影里还将电影分成了四个章节,设定了一些象征主义的场景和当代艺术元素等。

三联生活周刊:台词和配音的确是《大世界》的亮点,在这方面,你是怎么考虑和操作的?

刘健:台词和配音都是人物特性的重要部分,要符合人物的身份、年纪、性格、环境等。我希望我的电影的声音有现实生活的质感,电影的台词创作也会遵循这个原则。我只考虑每句台词准确不准确,合适不合适,不会去想其他的问题。

三联生活周刊:在你的两部作品里都多次出现了寺庙,有什么特别的含义吗?

刘健:寺庙是很有意思的空间,欲望和信仰的世俗化是我乐于探讨的主题。

三联生活周刊:《刺痛我》和《大世界》都有很多时代背景元素,在你的电影里,时代背景和人物命运的关系是怎样的?

刘健:两部电影都是时代的产物,描述了时代背景下不同人群的故事。时代和我们每一个人的命运都是相互关联的,人逃离不了时代,但可以用自己的方式解释自己的命运。

三联生活周刊:今敏的《东京教父》被你反复提起过,他和他的这部作品对你的创作和对动画电影的理解有什么影响?

刘健:这是我看的第一部今敏导演的电影,深深打动了我。动画电影的可能性被无限延展,我对“动画”有了很多新的认知和思考。后来看了《与巴什尔跳华尔兹》《在伊朗长大》以及《失常》等表现严肃主题的动画电影,有相同的感受。 刺痛我电影大世界刘健三联生活周刊