二十件推荐馆藏

作者:傅婷婷 1| 乌尔旗

1| 乌尔旗

The Standard of Ur,公元前2600~前2400年。56号展厅

乌尔为苏美尔人所建,是世界上最早的城市之一,5000年前诞生于幼发拉底河和底格里斯河之间的美索不达米亚(今伊拉克境内)。

20世纪20年代,考古学家伦纳德·伍利(Leonard Woolley)在乌尔(City of Ur)的一个皇室陵墓里发现了“乌尔旗”。它的材料为木质,长约58厘米,宽约19厘米,相当于一个小手提箱,顶端收窄,两面镶嵌着贝壳、红石与天青石。被发现时,它靠在一个男性的肩上。根据安放的位置,伍利推测,它是一面固定于手杖顶部的仪仗队的战旗,在行军或者战斗时高高举起,因此将它命名为“乌尔旗”。也有学者认为,它是一件乐器,或者存放珍贵物品的盒子,但“乌尔旗”的名字仍被沿用。

“乌尔旗”让我们看到早期美索不达米亚的城市权力的运作,以及暴力与财富的关系。它的图案分为“和平的一面”与“战争的一面”。在“和平的一面”,下两层里,是百姓排队献上鱼、羊、牛等供品;在最高一层,国王和地位较高的人享受盛宴,有人在一旁弹里拉琴。在“战争的一面”,国王身穿长袍,手握大矛,士兵领着囚徒们向前冲,战败者被剥去衣服;最底层画着的车,是目前已知的最古老的双轮战车,它体现的绘画艺术堪称经典:拉着战车的驴从走到慢跑再到飞奔,展示了一个动态的过程,是电影问世前表达这一过程的最好的手法。

伦敦政经学院前院长安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)认为,在传统的小型农业社会里,每个人都要劳动。而伴随着粮食的富余,阶级开始出现,因为有人可以依靠别人的劳动而生存,因此,贡品、类似国家的组织、战士阶层开始出现,新的权力形式诞生。

在伊拉克考古学家拉米亚·阿勒盖拉尼看来,乌尔旗展示了苏美尔民族的生活,以及苏美尔人旅行的范围:青金石来自阿富汗,红色大理石来自印度,贝壳来自波斯湾。而把各种材料黏合在一起的沥青则产自本地,正如现在伊拉克的财富的重要来源之一是石油。

2| 亚述浮雕

2| 亚述浮雕

Assyrian Relief,公元前700~前695年。9号展厅

这块浮雕板出土于古亚述的首都尼尼微,在今伊拉克北部尼尼微省。它曾用于装饰辛那赫里布王的宫殿,材质为石膏,高160厘米,长111厘米,厚9厘米。

公元前700年左右,亚述是当时世界上最大的帝国,征服了位于现如今中东的大部分地盘。这块浮雕板中的两个人物是国王近卫队的士兵。左边的弓箭手是阿拉姆人,其居住地阿拉姆位于今叙利亚北部地区。右边的枪兵则来自黎凡特,他的装饰表明他和族人很可能出自现今巴勒斯坦或巴勒斯坦周边。

浮雕之于亚述,相当于雕塑之于希腊,绘画之于文艺复兴时期的意大利。这块浮雕反映了当时的亚述王国在世界各地征讨,将不同的血液纳入自己军队的历史。

3| 埃及猫雕塑

3| 埃及猫雕塑

The Gayer-Anderson Cat,公元前600年。4号展厅

这件猫雕塑出土于埃及古代大型墓地萨卡拉,材质为青铜,高42厘米,宽13厘米,由盖尔·安德森(Gayer Anderson)少校捐赠给大英博物馆。它看上去灵动而高贵,佩戴着金耳环、鼻环,胸前所刻银色荷鲁斯之眼,在古埃及具有神圣的含义,代表重生的可能性和神明的庇佑。

在埃及历史中,“猫”的形象经历了一系列改变。在古埃及,生活在沼泽地带的猫被人类捕杀,以获得皮毛。在古王国时期,猫开始被驯养,到了中王国时期,猫的形象开始出现在墓穴的绘画里,一些女性的名字里也开始有“猫”字。而在家中,猫则成为主人的陪伴者,从早期被捕猎的对象成为人类捕获猎物的帮手。猫与人类的关系,渐渐给猫的形象带来了宗教意义。比如贝斯特女神,在埃及文化中,她最初的形象是狮神,代表复仇和毁灭,后来转化为猫,主管人间性爱。后王朝时期,贝斯特女神特别受到人们的崇拜,被制成木乃伊放入墓穴之中。

4| 下于茨酒壶

4| 下于茨酒壶

The Basse-Yutz Flagons,约公元前450年。50号展厅

1927年,在法国东北部的洛林地区下于茨镇附近,一位掘地工人无意中发现了这对青铜酒壶,每个的大小和容量相当于1.5升大酒瓶。这两把酒壶的出土在文物拍卖界掀起了轩然大波。当时,许多考古学家认为它们并非文物,但是大英博物馆的馆员却认为,它们代表欧洲史上一个尚未被发现的记忆,以在当时看来价格高昂的5000英镑买了下来。研究证明,这对酒壶的确是目前已知最重要也最古老的两件凯尔特文物。

这对酒壶让人仿佛看到2500多年前早期北欧人的活动范围:他们生活在小型社群里,已经掌握了金属加工的复杂工艺,制作酒壶的材料显示他们曾与多国进行国际贸易——铜来自阿尔卑斯山以南,锡来自遥远的康沃尔,壶底的花纹与布列塔尼到巴尔干一代的艺术元素相类似,而每件酒壶上所装饰的数量超过120片的珊瑚,则很有可能来自地中海。

5| 中国汉代漆杯

5| 中国汉代漆杯

Chinese Han lacquer Cup,公元4年。33号展厅

这只漆杯发现于朝鲜平壤附近,据推测,可能是公元4年左右中国皇帝赐予其在朝鲜的将军的礼品。

漆杯的外形如同一个椭圆形浅碗,直径约17厘米,有两个镀金把手,容量相当于一个大的葡萄酒杯。材质为木质,这一点从杯的破损处可以观察到。碗体由红棕色漆层覆盖,外壁镶嵌着黄金、青铜,并绘有数对相对而立的鸟,以几何图案和螺旋纹饰为背景。在杯底一圈有67个汉字,是6位工匠和7位监造人的名字。

根据剑桥大学中国史教授胡司德(Roel Sterckx)的分析,这只漆杯的制作费时费力,需要从漆树上提取汁液,与颜色混合并晾干,层层涂抹到木胎上。高级漆器需要光滑和坚固并存,这个漆杯涂抹了30多层漆,每次都需要等待上一层漆干燥变硬,因此制作周期需要一个月。在价格上,一只漆杯相当于10只青铜杯,因此只有驻守边疆的将领有权使用。

漆杯也代表了帝国体系的一部分。在2000多年前,汉代的疆土南至越南,西至中亚草原,北达朝鲜。

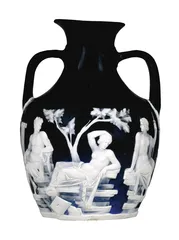

6| 波特兰花瓶

6| 波特兰花瓶

The Portland Vase,公元5~25年。70号展厅

波特兰花瓶高25厘米,直径17.7厘米,是现存最精美的古罗马宝石玻璃制品。在18世纪,它开始成为许多玻璃和陶瓷制造商的灵感来源。18世纪后期,此花瓶为第二代波特兰公爵夫人所有,因此得名。在大英博物馆里,它曾被一位醉酒的人打碎,经过辗转修复,恢复了原状,但仍可见到碎裂的痕迹。

在制作方法上,它先把深蓝色的玻璃吹制定型,然后把温热的深蓝色玻璃瓶浸入白色玻璃液,将两者合二为一。成型后,花瓶冷却,在外层玻璃上雕琢图案。而雕刻看起来以爱情和婚姻为主题,也似乎寓意着奥古斯都王朝的诞生。清晰而干净的艺术风格,渗入了古希腊艺术的痕迹,显示了奥古斯都时代宝石玻璃制品的高超工艺。

7| 双头蛇

7| 双头蛇

Double-headed Serpent,公元1400~1600年。27号展厅

双头蛇是墨西哥古文明中的阿兹特克文明的代表性艺术品。其内部为木质,表面贴有2000块左右的小绿松石。整体宽约40厘米,高20厘米,身体呈W形。在蛇的头部,鼻子和牙龈的材质为鲜红色贝壳,牙齿为白色贝壳。绿松石的光泽变幻,赋予了蛇以原始的生命力。

双头蛇显示了阿兹特克人当时的活动范围。鲜红贝壳来自海菊蛤,需要潜入深海采集,由于其采集难度和漂亮的颜色,在古墨西哥具有很高价值。镶嵌的墨绿色松石则很有可能来自距离当时的阿兹特克首都特诺奇提特兰很远的地方。这些信息说明,以上材料曾在此地区进行贸易。

蛇对阿兹特克人来说,是重生和复活的象征。绿松石在阿兹特克文化中也具有特别的意义。对于16世纪初的阿兹特克人来说,他们制造出的绿松石马赛克是比黄金更为珍贵的艺术品,价格昂贵。在统治者蒙提祖马二世的时代,绿松石是他主持活人献祭仪式时所穿盛装上的重要装饰。蒙提祖马在1502年的登基大典上,很可能佩戴着这条双头蛇。

这只双头蛇具有双面的意义。一方面,双头蛇的制作原料,很可能是阿兹特克人征服外族后,强制征收的贡品。昂贵的绿松石体现了阿兹特克的贡品制度,这一制度令当时的属民不满,因此很多人加入了后来入侵的西班牙军队。双头蛇既见证了阿兹特克帝国的艺术、宗教与政治;也让我们看到了帝国崩塌的根源。

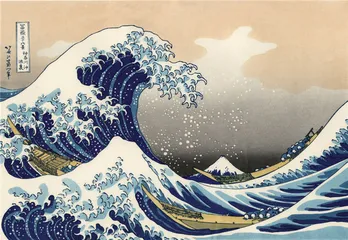

8| 《神奈川冲浪里》

8| 《神奈川冲浪里》

The Great Wave off Kanagawa,公元1830~1833年。92~94号展厅

《神奈川冲浪里》是最畅销的日本浮世绘,由葛饰北斋于1803年左右绘制,是他的“富岳三十六景”系列之一。大英博物馆藏有它的三个版本。

这幅木版画使用了日本传统的桑穰纸,主色调是柏林蓝,在18世纪早期制于德国。富士山的绘画手法,被认为来自葛饰北斋从欧洲版画中学习的透视法。19世纪初,日本还处于江户时代的闭关锁国时期,“柏林蓝”很可能是荷兰进口,或者辗转运自当时也正在调制这种颜料的中国。这幅画在欧洲受到欢迎的原因,是它融合西方材料、绘画手法于日式审美当中。日本专家唐纳德·基恩(Donald Keene)将海浪看作日本社会变迁的隐喻:我认为他们对海浪的兴趣表现了对出海远行的向往,以及在日本以外发现新财富的可能性。

19世纪中期,日本开始与外界交流,日本绘画出口到欧洲,获得了惠斯勒、凡·高和莫奈等画家的高度评价。“日本风格”掀起一股热潮,渗透到西方艺术传统之中。

9| 维多利亚早期茶具

9| 维多利亚早期茶具

Early Victorian Tea Set,公元1840~1845年。47号展厅

在中国历史中,1840年几乎是一个与“鸦片战争”无法分割的符号。而我们很少知道的是,这场“鸦片战争”同时也是一场“茶叶战争”,当时英国东印度公司将其在中国出售鸦片获得的银两,用来从中国进口茶叶。这套茶具就属于这一时期,由英国最著名的陶瓷制造商韦奇伍德(Wedgwood)出品。它由三件陶瓷茶具构成:一个约14厘米高的茶壶、一个糖罐、一个奶罐。茶具上镶嵌的白银蕾丝装饰,带有纯度标记。

与韦奇伍德在18世纪制造的昂贵瓷器不同,这套茶具面向大众市场而设计,普通家庭也消费得起。它与茶文化从英国上流社会专属,到成为社会各阶层青睐的饮品的转变密切相关。普林斯顿大学历史教授琳达·科利(Linda Colley)说:19世纪时,如果你坐在一张红木桌旁边饮用加了糖的茶,便几乎与世界上所有大洲产生了关联。到了19世纪,茶叶已经成为英国的国民饮品,人均茶叶消费量达到每年3公斤。因此这套英国茶具不仅见证了英国的历史,和中国近代史的联系也是千丝万缕。

10| 湿婆和雪山神女像

10| 湿婆和雪山神女像

Shiva and Parvati Sculpture,公元900~1000年。33号展厅

这件雕塑是湿婆(Shiva)和他的妻子雪山神女帕瓦尔蒂(Parvati),二者的爱情故事出现在许多的古印度文献之中。雕塑材质为玄武岩,高40.6厘米,宽25厘米,厚13厘米。

湿婆是印度教的三位主神之一,他的性格充满矛盾,代表生殖和创造,也代表破坏和毁灭。雕塑中,湿婆扶着妻子的胸部,并轻托起妻子的下颌。帕瓦尔蒂则侧坐在湿婆蜷起的腿上。湿婆脚下,是他的坐骑公牛南迪(Nandi),象征男性的生殖能力,也是湿婆神的忠实信徒。在印度教中,浪漫的爱情是神性昭显的一个方面,湿婆和帕瓦尔蒂的结合便是一个典型的例子。

和犹太教和基督教只信奉唯一的神不同,印度教的神灵之间可以形成伴侣关系。宗教史学者凯伦·阿姆斯特朗(Karen Armstrong)认为:“在一神论宗教,尤其是基督教中,要解释性与性别的问题十分困难。个别宗教,如基督教和伊斯兰教,初期肯定女性,但类似观点在发展过程中遭到劫持,乃至退守旧有的父权制。人们对性的看法存在巨大差异。如果你认为性是神圣的,是人理解神意的方式,那一定会引发某种结果——你会发现印度教的婚礼便是一种神圣的行为。性与性别问题一直都是基督教的死穴,体现了一种调和的失败,没有把一项人类生活中的基本事实与宗教成功地结合。”

11| 罗塞塔石碑

11| 罗塞塔石碑

Rosetta Stone,公元前196年。4号展厅

罗塞塔石碑发现于埃及拉希德镇。石碑的文字讲述了一个权力与妥协的故事,内容的本质是一场交易:古埃及托勒密四世突然辞世,社会动荡。公元前205年,年仅6岁的托勒密五世接管了王朝,只能借助祭司的力量巩固自己的地位。石碑实则是一份关于税收优惠的诏书。诏书上的条款之一,是祭司们不再需要每年去王朝的新都亚历山大港朝拜,而只需前往古都孟菲斯。剑桥大学的多萝西·汤普森(Dorothy Thompson)解释道:“这是从未有过的事,表明王室向祭司做了让步。”

石碑的价值在于,它把同样的内容用三种语言进行了记录,分别是官方的古希腊语、古埃及语,以及欧洲人数百年都无法破解的祭司使用的象形文字。1822年,法国学者让-弗朗索瓦·商博良(Jean-Francois Champollion)完成了罗塞塔石碑的破译工作。石碑的破译对后来人们阅读古埃及文物和文献起着关键性的作用。同时,罗塞塔石碑本身的辗转经历,也记录了埃及被异族统治的历史变迁。

12| 帕特农神庙石雕:半人马与拉庇泰人

12| 帕特农神庙石雕:半人马与拉庇泰人

Parthenon Sculpture:Centaur and Lapith,公元前440年。18号展厅

帕特农是一座献给雅典娜·帕特农女神的神庙。中央大厅是雅典娜的雕像,建筑物四面柱子的顶端,环绕着92个系列方形石雕,被称为排挡间饰,“半人马与拉庇泰人”便是其中之一。

人像高达一米,半人马正在攻击传说中的希腊民族拉庇泰人。这幅图像表现了日常生活和神话传说穿插下的一个由神、英雄与凡人组成的雅典。雅典大学古典考古学教授奥尔加·帕拉吉亚(Olga Palagia)描述道:“这种新风格是要在人物形体、动作与服装之间创造出新的平衡……它创造了完美的人体比例。”剑桥大学古典学者玛丽·彼尔德(Mary Beard)则认为:“在古希腊人的世界里,凡事都通过争斗来解决。输赢决定一切。希腊人在世界上为自己定位的方式之一,就是将‘敌人’及‘他者’都视作‘非人’。这便是他们与自己征服或痛恨的人之间的关系。帕特农神庙的雕像展示了表现敌人的‘他者性’的不同方式。”

13| 度母雕像

13| 度母雕像

Statue of Tara,公元700~900年。33号展厅

度母雕像由青铜打造而成,外层镀金,大小约为真人的四分之三。19世纪30年代被大英博物馆收藏。

度母的身材为完美的沙漏形,上半身裸露,胸部圆润,髋部围着一条轻薄的纱笼。雕像完工之时,佛教已经在斯里兰卡作为主要宗教存在了千年以上。度母本是印度教的母亲神,后来才被佛教信奉,表明佛教与印度教之间的交流。如今,度母在斯里兰卡的地位已不复当年,但是在尼泊尔和我国西藏等地仍然具有重要地位。

14 刘易斯西洋棋

14 刘易斯西洋棋

The Lewis Chessmen,公元1150~1200。40号展厅

刘易斯西洋棋一共有78枚,发现于赫布里底群岛中的刘易斯岛,一间掩埋在沙丘中的小石屋中。如今,其中67枚藏于大英博物馆,其余11枚藏于苏格兰国家博物馆。

这套棋子由残缺的几套拼凑而成,比常见的棋子略大,大部分用海象牙雕成,少数为鲸齿。其中有一些颜色一度为红色,日久褪色为浅棕色。棋子的形象中,有个性鲜明的国王、王后、骑士、卫兵,以及19枚没有以人形出现而仅仅是直立牙板的兵。

国际象棋在公元前500年后始创于印度,后传播到中东,接着传入了基督教盛行的欧洲。刘易斯棋子中的人物,反映了中世纪北欧的权力结构。棋子中的王后代表了欧洲的宫廷,而狂暴战士(Berserker)体现了北欧战争的恐怖;19枚兵则代表在中世纪社会处于底层、没有身份的被强征充军的农民。

在中世纪欧洲,主教是最有权势的群体之一,掌控着土地和人命,并能够控制民众的精神生活。棋子中的主教形象表明,教会是当时欧洲国家战争机器的关键部分。

15| 萨顿胡头盔

15| 萨顿胡头盔

The Sutton Hoo Helmet,公元600~650年。41号展厅

萨顿胡(Sutton Hoo)是位于英格兰萨克福郡的古迹,一个7世纪皇家墓地。17世纪,萨顿胡头盔发现于这一古墓遗址,是英格兰罕见的4个中世纪头盔之一。

头盔表面的装饰嵌板上,点缀着在当时的日耳曼社会流行的动物装饰和人物场景图案。头盔的鼻子和眉毛的位置之间,是一对镀金龙头,鼻子、眉板和龙由此看上去像一只展翅的鸟。青铜眉板镶嵌着银丝和石榴石、末端刻着鎏金铜野猪头图案,象征着勇气和力量。

16| 沃伦杯

16| 沃伦杯

Warren Cup,公元5~15年。70号展厅

公元10年左右,这个银质高脚杯制作于罗马时代的耶路撒冷。1911年,这个杯子被美国富翁爱德华·沃伦(Edward Warren)在罗马购买并收藏,因此被称为“沃伦杯”。

杯子上的图案描绘了男子之间的性爱场景。两个场景中的器具、服装和发型,都是希腊风格。在古希腊,贵族之间存在着同性恋文化。早期的罗马帝国十分推崇古希腊,接受了大部分的古希腊文化。古希腊提供了一个视角,让社会能够以不同的方式去思考和表现同性恋情。

1928年爱德华·沃伦去世后,大英博物馆对沃伦杯持拒绝的态度。1999年,公众对同性恋的态度有了改变,大英博物馆才购藏了这个杯子。沃伦杯经历了从宴会用品到有伤风化的容器,再到博物馆重要展品的历史变迁,也展现了人类社会对同性关系态度的转变。

17| 复活节岛雕像

17| 复活节岛雕像

Hoa Hakananai'a,公元1000~1200年。25号展厅

复活节岛是智利的一个小岛,早期的居民称之为拉帕努伊岛(Rapa Nui)。荷兰人抵达这个岛之后,将其命名为“复活岛”作为纪念,这里的土著则是波利尼西亚人。

复活节岛雕像则是一群巨型人像,被称为“摩艾”(Moai)关于他们的来历,至今没有定论。Hoa Hakananai'a就这些摩艾的其中之一,在1869年,被大英博物馆收藏。这些雕像体现了波利尼西亚人对祖先、神灵、生死的关注。

18| 米尔登霍尔宝藏

18| 米尔登霍尔宝藏

The Mildenhall Treasure,公元300~400年。49号展厅

1942年,戈登·步切(Gordon Butcher)在英国东部萨福郡的米尔登霍尔附近耕地的时候,发现了34件银器,并把它们交给了土地的所有者。这些银质餐具包括盘子、碗和勺子,无论在技术还是艺术上,都具有高超的水平,是罗马银质餐具的典范之作。其历史可追溯到罗马人统治时期的不列颠。

19| 游泳的驯鹿

19| 游泳的驯鹿

Swimming Reindeer,公元前11000年。51号展厅

整个大英博物馆最古老的艺术品,制作于末次冰河时代末期,约13000年前。发现于法国蒙塔斯特吕克,猛犸象牙制成,长约20厘米,形状细长微曲。由于材质已经极其脆弱,所以被保存在恒温箱里。

两头驯鹿挨得很近,一前一后呈现游泳的姿态。雌鹿在前,象牙尖正好是它的鼻尖,身后较粗的部分则是体形较大的雄鹿。下方的鹿腿完全伸展,呈流线型。可以看出,制作它的人花了很多时间观察驯鹿游泳过河。

13000年前,成群的驯鹿正在当时寒冷的欧洲大陆上游荡。对于靠狩猎和采集维持生活的人来说,驯鹿是衣食和工具的重要材料来源。这件展品也表明了冰河时代的雕刻风格与技巧。

这件展品的另一重要之处在于,它是人脑运作方式发生改变的依据。英国雷丁大学的史蒂芬·米森(Steven Mithen)教授这样描述说:“在大约5万至10万年前,人类的大脑发生了变化,出现了奇妙的创造力、想象力及艺术能力。冰河时代的自然条件起了很关键的作用:生活在漫长严酷的寒冬,对人类来说是极大的挑战,他们需要建立真正紧密的社会纽带,需要仪式,需要宗教,而这一切都带来了艺术的繁荣。”

20| 伊费头像

20| 伊费头像

Ife Head,公元1400~1500年。25号展厅

1938年,伊费头像出土于尼日利亚伊费城的一座王宫遗址。头像比真人略小,椭圆的脸部布满了雕刻精致的竖线。头顶是一顶串珠王冠,王冠上是一根羽毛状饰物。

伊费头像是西非中古文明的代表作,被认为是某个没有留下文字记载的民族的最重要的证据。它的出现,使欧洲人对非洲艺术传统的认知多了一个新的层面,也成为后殖民时代非洲对自己文化传统的信心的重要来源。它表现出的理性与克制表明,它来自一个秩序井然、技术发达、神权与王权都很稳固的世界。

弗吉尼亚联邦大学艺术史教授巴巴汤迪·拉沃尔(Babatunde Lawal)认为:“如今许多非洲人,尤其是尼日利亚人,对自己的过去引以为豪,而这段历史在很长一段时间里,被世人误以为是原始野蛮的。这种新的认识使他们体验了一种新的民族主义。在我们这已经成为地球村的世界,现代艺术家也开始从这一历史中寻找灵感,激发自己探求身份认同。”

(傅婷婷整理。内容主要摘自《大英博物馆百物展》,上海博物馆,上海世纪出版集团;《大英博物馆世界简史》,尼尔·麦格雷戈著,余燕译,新星出版社;《伦敦大英博物馆》,卢卡·莫扎蒂编著,应倩倩、许琛、曾美祯译,译林出版社)