相遇在数字设计的未来

作者:钟和晏

今年89岁的日本建筑师槇文彦(Fumihiko Maki)第一次去蛇口勘察设计互联|海上世界文化艺术中心的项目基地时,还是2011年11月份的时候。那时他对深圳的了解并不太多,他的槇综合计画事务所也还未曾在中国建造过任何项目。

他看到基地的南侧面对着广阔的海景,隐约能辨认出香港岛的轮廓,北侧被附近的青山环绕,东边毗邻绿草如茵的城市公园。自然条件本身的美好打动了这位久负盛名的建筑师,他事后说:“我感受到了这个地方的能量,我认为我们应该给它甚至给整座城市带去一些重要的、值得纪念的东西。”

他在白纸上用寥寥数笔画下最初的设计草图:正中间的两叶船帆点明大海的位置,海的远处是群山,艺术中心的建筑轮廓出现在画面右下方:三个朝向不同方向的梯形体块,分别代表三种不同的本土语境:山、海和城市,底层有阶梯一直通向屋顶花园。

大概6年之后,这张简略的草图已经演变成现实的存在——一座占地面积约2.6万平方米、建筑面积7.1万平方米的新型文化中心。站在蛇口望海路上,眼前是被白色花岗岩和带格栅玻璃幕墙包裹的新建筑,如同一艘停泊在港口的白色巨轮。

2017年12月初,由招商蛇口创立的设计互联|海上世界文化艺术中心正式开幕,它被定义为“以设计驱动社会发展”的综合创新文化机构。作为一个多用途的建筑,它的中央轴线贯穿着从城市到海洋的两端,总共六层空间(地上四层、地下两层)中容纳了展馆、剧场、多功能厅、工作坊、教育机构、品牌店等多种设计体验场所。

如果站在附近的高楼向下俯瞰,艺术中心的结构变得一目了然:整个建筑由平台和三个向外出挑的体块构成,平台内部划分为展馆和零售区,三个分别朝向远山、公园和大海的体块是剧院、餐厅和多功能厅,百叶格栅的玻璃幕墙让外部风景一览无余。多面体的银色轻型铝板覆盖着体块的屋顶,因为不同的倾斜角度,呈现出清晰的外形和阳光下的明暗面。

在平台部分,展馆和零售区是两个相互偏移的网格体系,这两个体系交叠在一起,产生出三个室内广场。广场不仅在建筑体量中充当空间隔断的角色,也连接了垂直方向的上下空间。建筑两侧,铺着绿色草坪的宽大台阶吸引人们向上攀爬一直到达开放的屋顶花园,眺望周围的山海景观。

可以说,公共性和开放性是这座新建筑显而易见的特征。早在1964年的《集群形态研究》专著中,槇文彦就提出他的“集合形态”理论,探讨建筑物之间以及建筑物在建筑集群中的相互关系。多年来,“开放空间的集合形态”可以说是他的重要设计主题,期望人们更关注空间关系而非建筑结构。在他看来,未来城市应该围绕开放空间进行规划,因为空间比建筑物更灵活,并为公众提供多样化的使用可能。

他把海上世界文化艺术中心称为“功能多元的迷你城市”,“空间化”是围绕空间创建结构和形式的过程,“社会化”则是空间最终供人使用的过程。“满足人们基本欲望的是空间而不是建筑形式,这其中也包含了潜在的社会欲望。”直到今天,这位年届九十的建筑师仍然这样强调他的主张:“换言之,在我的建筑化过程中,重要的是赋予这种欲望空间以形式,这也是我对现在盛行的地标性建筑的批判看法。”

在艺术中心里,面积最大的构成部分是1200平方米的主展厅,单根的柱子撑起9.5米高的空间,自然光从富有仪式感的玻璃天窗倾泻进来。由“设计互联”策展的“数字之维”设计展就设在这里,向观众展现一个由数字技术构建的沉浸式新奇体验世界。

如同艺术中心的建筑空间强调与周边城市环境的关系,选择“数字技术与设计”的主题作为开幕展,显然也和深圳这座城市具有明显的对应关系。设计互联馆长奥雷·伯曼(Ole Bouman)对本刊说:“这一切完全是植根于深圳的语境下呈现的,珠三角地区正经历着向知识型和创意型社会的转型过程,与近几十年相比,新的经济模式对创意产业和技术创新更为依赖。”

2016年,中国的互联网普及率已经超过50%。互联网创建了新的社会交往和消费形式,对社会生活、经济和政治产生越来越明显的影响和冲击,手机屏幕成为我们与社会连接的重要媒介。尽管如此,在众多专家对未来的预测中,这种数字化转变才刚刚开始。

例如麻省理工学院数字经济专家安德鲁·麦克菲(Andrew Mcfee)认为,我们正在经历的是第二个智能机器时代。技术的表现已经出人意料,像无人驾驶的汽车,计算机以更灵活的方式诊断疾病、回应人们的需求,智能设备能够记忆人们的行为偏好、模仿人的判断等。到2025年,电脑运行速度将比2013年快64倍。

所以,“数字技术的应用引发了设计领域的众多可能性和不确定性,设计该如何依附数字技术来改变生活、创建新的社会文化场景?科学家、设计师与工程师该如何回应这些变化并对未来做出设想”?“数字之维”展试图用来自国内外设计师、工程师和创客团队的60个设计案例,对这些问题做出分析和调查。

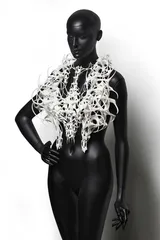

这里有数字技术制作的家居服饰、实验性的建筑结构,也有指向未来人机关系的交互装置和实验项目等,结合人机智能的数字化设计呈现独特的美学和造型。数字方法和物理方法、机器和手工制作、当代思维与传统价值、人造材料与仿生逻辑,在这些案例中,重要的不是讨论科技的运用,而是讨论科技本身的可能性,将新技术的发展置于想象性的日常情境中。

荷兰建筑事务所MVRDV提供的展陈设计借用了迷宫的概念,1200平方米的空间被分隔为层层递进的双层迷宫,配合数字相遇、数字交互和数字参与这三个部分,构成一条探索性的观展路线。从“机器会设计吗?”到“传统能被设计吗?”,再到“互动体验能被设计吗?”,每个部分始于一个令人困惑的疑问,它们被投射在入口处的地面上。

迈克·扬(Michael Young)是长年在香港工作和居住的英国设计师,他为LASVIT设计的“超级幸运草”模块照明系统出现在“数字相遇”部分,基于他的工作室对于具有内在逻辑性的数学网格系统的研究结果。白色波希米亚吹制玻璃单元被成对排列安装在几何形钢框架上,它也是一个可以定制的编程吊灯,提供无限增长的可能性,而不是传统照明的固定形式。

如果没有数字化工具,这件作品是无法实现的,迈克·扬目睹了过去20年中设计三维软件的演变。他在视频采访中回忆说:“25年前,当我还在上大学的时候,根本就没有数字科技这回事,我当时做设计就只有一把尺子和一个杯子,用来画直线和弧线。数字技术有趣的部分在于它对设计师工作方式及材料处理方式的影响,还有市场对此的反应。”

数字工具为设计师带来新的可能性,生成式设计软件让繁复夸张的造型不再是难题。尽管如此,设计师根据手工经验对材料和形式进行判断,仍然是非常重要的步骤。迈克·扬说:“我们的设计团队通过研究用户行为与需求,在产品中注入打动人心的情感因素,这是计算机无法取代的部分。”

Sky Yutaka是建筑师李国欣和矢野丰也创办的香港建筑事务所,他们为“数字交互”部分提供了一件交互式设计作品《借景》。“借景”这一名字来自明代造园家计成的园艺美学概念。这是一组开放在水箱底座上的机械花朵,形状类似于折纸。每个花形元件中安装了能够探测人体运动和光线变化的动态感应模块。当你靠近这些模块化的机械花朵时,计算机控制的光信号被传送到它们的花瓣上,控制花瓣的一开一合。

这是对未来都市庭院的一种想象,矢野丰也说:“随着媒介技术的发展,我们对景观本身及其表现手法的理解也在发生转变,重要的是将人的感官重新融入感知空间的方式中。谁也不知道未来会发生什么,但是我想技术和人的价值之间一定会出现一种丰富我们体验的新关系。”

当数字仿真技术被应用于建筑和设计中,原材料成为后自然(Post-nature)可编程物质的一种独特形式,同时具有综合性和几何特性。设计与技术的结合意味着设计超越了模拟的操作模式和构造,因为定制数字工具的普遍应用,能够更容易、更快速地配置建筑结构、尺度和编排流程。借助计算机的力量能够打破传统结构的法则,生成新的建筑形态。

在艺术中心门前的户外草坪上,矗立着一件纤维线缠绕而成的洞穴形状装置,像是一个甲虫外壳被放大无数倍之后,突然降落在那里。这件名为《ICD/ITKE研究亭》的作品并非艺术装置,而是斯图加特大学建筑系教授阿希姆·门格斯(Achim Menges)对双层轻型结构的一项研究成果,在未来也许会激发建筑中设计、建模和施工过程的创新。

门格斯是斯图加特大学计算设计研究所(ICD)的创始人,以在仿生学、机器人制造和新材料方面的开拓性研究而闻名,侧重于深入探究生物世界的轻型结构,以此生成新的材料、形式和质地。

该所和建筑结构与结构设计研究所(ITKE)一起,与图宾根大学的生物学家合作,对自然轻量结构的功能原理进行了分析概括。在调查过程中他们发现,翅鞘(Elytron)——甲虫的翅膀和腹部的保护壳——是一种符合材料高效建造的构造模式。翅鞘的形态基于双层结构,被名为“蕈体柄”的柱状双重弯曲支撑件连接。

门格斯在他的研究阐述中写道:“基于这种生物结构原理,我们生成了一个双层模块化系统的建筑原型。机器人的制造特性和抽象的仿生原理被同时融入设计过程中,展示生物结构原理以及材料、形式和机器人制造之间的协同作用。”

将生物构造原理转换成建筑应用的过程中,常规的模板和模具方法就不适合了。为了制造特殊的几何双曲面模块,研究团队开发了一种机器人无芯卷绕方法,由两个机器人协作,在两个定制钢制框架之间进行纤维缠绕,提高了材料的使用效率和几何造型自由度。

2017年的“聚合墙”是斯图加特大学计算设计研究所的另一项研究成果,展示了另一种新型材料计算方法。聚合墙由几千个用回收塑料注塑成型的颗粒组成,这些多臂颗粒的几何形状出自电脑的计算,极像是被简化了的千纸鹤折纸。

机械臂把塑料“千纸鹤”从上方投放下来,一点点地聚合在一起,最终堆砌成一道坚固的墙体。虽然每个颗粒之间不相互粘连,但它们的接触力足以在水平和垂直方向支撑整个结构,参数化的施工过程使得聚合墙能快速和可重复地安装。在这种情况下,它开辟了垂直结构设计全新的可能性。

人与智能机器就这样在新兴的设计方法中相遇,设计师与工程师、程序员就这样以跨学科实验创建出过去难以实现的结构、材料与形式,人机合作更像是一种不断实验和自我学习的过程。英国建筑策展人露西·布利范特(Lucy Bullivant)对此这样评价说:“这一切彻底改变了诸如人与机器、自然之间的关系以及文化传统的核心价值,技术与人类价值观之间的创造性调解成为中心议题。这是两者之间亲密接触的故事,在过去的十年中,故事主人公的身份已经发生了显著变化,而这个故事还在源源不断地展开。”

“我想为具有社会理想的项目工作”

——专访深圳设计互联馆长奥雷·伯曼

三联生活周刊:设计互联自我定义为“以设计驱动社会发展”的综合创新文化机构,它的创新主要体现在哪里?

伯曼:如今的时代形态之一即互联性,通过互联人们可以实现同步化,拉平并重新树立自己的社会关系。当代设计也已经成为一门包容性的学科,成为制造、编码、组合、协同和传播等多元文化的共同要素,每个人都能参与进来。设计正在以超越物品的形式组织我们的生活,构成与世界互动的交界面。所以,这就是为什么我们称为“设计互联”而不是设计博物馆,我们的标志中有圆形、正方形和交叉的X。我们的主要任务是创建连接,在中国和欧洲、设计与社会、设计人才和企业机会、不同学科、公众和博物馆之间等等,在文化、商业和公共建筑这些不同功能之间建立联系,我们希望能够以设计促进、影响和激励周围的世界。

三联生活周刊:它和常规的设计与艺术馆有什么不同?

伯曼:我们花了很长时间来研究,它到底应该是一个怎样的机构。不只对设计进行展示与讨论,还能对它进行培养、测试、孵化与证明。建筑本身从各个方面协同了设计互联,从我们楼层的平面图上就能感受到整个项目的丰富性。观众、会员、捐赠者、合作伙伴等在这个平台上进行沟通、协作和创造,我们希望能够创建出一种文化中心的新型模式。

三联生活周刊:设计互联每年的运营费是多少?

伯曼:到目前为止设计互联的总投资是13亿元人民币,但每年的经营预算,说实话我也还不知道,这取决于我们自己的经营能力,而不是上级机构的拨款。我们是一家文化企业,不仅有文化部分,也有商业部分,需要找到两者之间有趣的重叠,产生新的收入形式,在不同部分之间产生交互作用。我们可能把展览中的新知识变成商店里的新产品,或者使用在教学培训中,如果我们能够吸引更多的观众、赞助商和捐赠者,获得更好的场地租金收入,相应的文化部分的预算也就越高。

三联生活周刊:你为什么接受设计互联馆长的职位?毕竟把全家从荷兰搬来深圳也是一项大的决定吧。

伯曼:我在2013年担任第五届深港城市/建筑双城双年展(UABB)策展人,展览就是在蛇口价值工厂举办的,深圳对我来说已经不是一个陌生的城市了。接受这一职位的深层动机是出于我想为具有社会理想的项目工作,具有这样的尺度规模和社会职责的文化项目,可能全世界也没有多少。在荷兰,20世纪曾经有段时间充满了用设计创造一个更好社会的精神,无论从基础建设、城市景观、水处理、医疗保健等各方面,设计都非常具有前瞻性。现在的荷兰设计变得很别致、很好玩,但设计师失去了那种前瞻性,失去了创造更好社会的精神。相比之下,深圳是一个富有社会能动性的城市,强调个人发展和表达,这种积极的能量是我喜欢深圳的原因。在中国,我希望设计师能够更加清楚地意识到,他们其实可以具有宏大的社会愿景,用设计为社会做出贡献,而不只是把设计作为个人的艺术声明。

三联生活周刊:设计互联的开幕展“数字之维”(Minding the Digital),它背后的策展思想是什么?

伯曼:如果说数字(Digital)代表信息技术,那么思维(Minding)就代表了人的思想和智慧,我们通过它要表达的其实是数字技术世界里“人”的因素。我们希望人们理解,重要的不是技术本身,而是深入思考我们应该怎样使用这些技术,用它们来创造什么。从展览中你可以看到,虽然技术基本相同,但是不同的设计师可以创造出各种不同的作品,得出各自不同的结论。这种丰富性不是来自电脑,而是来自人的智慧,“数字之维”希望借此激发更多的社会创新和想象力。 海上世界数字技术空间设计师设计建筑