影像的舞台复仇

作者:驳静 概念影像

概念影像

一直到整部戏谢幕,演员之外还有若干个黑衣人上了台,我才意识到是他们推动了箱子。箱子,说的就是盛放观众们的立方体匣子,一面挖空,换上投影幕布。灯光暗下后,屏幕上只有几个字,告诉狭小空间里紧挨着的50名观众闭上眼睛。

我没有闭眼睛,但还是被幕布突然扯掉时吓了一跳。箱体外就是舞台,相较于箱子里,外头是一个广阔的空间。换句话说,这是一出舞台反而比观众席更宽广的剧目。另一个与传统舞台相异之处是,移动的是观众席,而不是舞台——表演过程经历了若干次迟重缓慢的转动,以此变幻舞台空间。正是这两点触发了该剧相对特别的观剧体验。

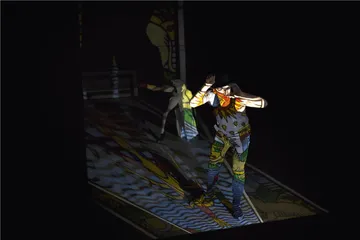

这部来自纽约加州艺术学院的《黑夜黑帮黑车:影像的复仇》(Fantomas:Revenge of the Image),表演空间在乌镇国际会展中心的5号厅,这是一个高挑空旷的大展厅,本身也不属于传统剧场,这部后来被中国观众称为“三黑”的戏剧,是戏剧节影像系列的四部之一。在戏剧节开始前,“三黑”是24部特邀剧目里最被期待的戏剧之一。虽然这和戏剧节发起人之一的赖声川的推荐不无关系,但它的一场50位观众的上限和它稍显神秘的简介,都为它收集了期待。

随着演出往前推进,观众逐渐意识到,原来自己身处黑匣子,等于进入了一台摄影机内部。当匣子转动,仿佛它在移动取景,当它停下,仿佛寻找到了中意画面而专心录入。观剧时当此意识逐渐清晰,眼前的影像也得以变得饶有兴趣。

“三黑”导演特拉维斯·普雷斯顿(Travis Preston)是加州艺术学院戏剧学院(California Institute of the Arts,School of Theater)院长,也是该校新表演中心(Center for New Performance)的艺术总监。联合创作人汤姆·甘宁(Tom Gunning)则是芝加哥大学的教授,他更为著名的身份是他对大卫·格里菲斯(D.W.Griffith)等早期电影人的研究。这样两位学院派的创作者,尤其是后者对影像的多年研究,使得这部作品原本就是建立在跨越影像和舞台的创作初衷之上,以至于它最后呈现出来的效果,所跨越的媒介还有文本、音乐和独白。这种影像呈现,几乎是“反电影”的。

创作者们在舞台上寻找叙事之外的表达,模仿的是早期电影里的视觉奇观追求,虽然当年所谓的“奇观”,即杂质式的戏法效果,在电影技术几次里程碑式发展的今天,早已经无法打动观众。它所抵抗的,正是当下电影里追求的叙事和情节反转,某种程度上,它解释了剧名里的“复仇”二字。但这种逆势而上的表达方式,能为影像成功复仇吗?

至少,从75分钟表演中走出来的观众,一部分认为“前所未见”,另一部分则感到“找不到共鸣”。该剧变换主题在戏剧节的“小镇对话”和“青年论坛”里多次出现,再加上10天里进行18场演出,该剧目几乎贯穿了整个戏剧节周期。它成为乌镇戏剧节中最被热烈讨论的剧目。

方托马斯隐喻

方托马斯隐喻

作为隐喻主体的方托马斯,并不是一个在现代社会里人尽皆知的名字,但在这个人物最早被创作出来的20世纪初的法国曾非常流行。1911年,它最早出现在法国犯罪小说里,后来逐渐变成了一本特别受欢迎的系列小说。

故事里,他是个不折不扣的杀人犯,几乎十恶不赦。但去看第一版小说的封面上当时艺术家对这位城市著名罪犯的勾勒,又是另一种形象。他穿着礼服,戴礼帽,一副绅士派头,可眼罩让我们无法辨别他的形象。他一手托腮,另一只手半躲在身后,露出手里握着的鲜血隐隐可见的匕首。城市在他面前很渺小,更何况,他脚踏整座城市,看上去非常危险。而且,跟现代人习惯性展示“坏人也有好的一面”的既定模式不同,方托马斯在小说里并没有这“好”的一面,他对任何人都没有善意,读者的观感跟当下对恐怖主义的观感趋于一致。

方托马斯这个形象与影像产生关联,是因为在他出世的20世纪初,也正是摄影技术开始成熟的年代。那个时期的警察,已经能够通过摄像技术,准确描绘罪犯的形象,与依靠画像勾勒时期相比已鸟枪换炮。伪造身份变得困难起来。而小说中的方托马斯,是个“千面人”。他擅于易容,至少用过一百种身份去掩盖他的真实身份,身份不明,雌雄难辨,使得他成为一个形象的综合体。

小说虽然只连续出版了两年左右,却对后世产生了深远影响,而且这种影响不仅限于文学领域里的模仿者——作家们开始将作品里的主角形象模糊化,法国画家们也开始将方托马斯作为描绘对象,尤其是超现实派画家。一个普遍被接受的观点是,方托马斯的形象在“一战”前夕,成为一个流行符号被法国艺术家接受。

当然,最重要的依然是电影。在发明电影的法国,艺术家们热烈地以方托马斯为主角进行创作,电影技术每进行一次更迭,他就被重新改编一次,几乎像是一堂电影史课。光是1913年就有三部根据小说改编的黑白默片,黑白有声电影流行的短短20余年里,仍有三个作品。60年代中期,法国电影新浪潮开始之初,安德烈·于纳贝尔(André Hunebelle)拍摄的“方托马斯三部曲”则是彩色电影时期的代表作。但是方托马斯的形象已经逐渐偏离了最初犯罪小说里的生冷和黑暗。

在“三黑”中,方托马斯回归的正是他最早的意象。戏一开始,独白里就有一段是:是的,我的确是方托马斯,我就是那个全世界一直寻找的人,没人能看见,也没有人能找到。我是罪犯,我是黑夜,我没有面孔,因为黑夜也没有面孔,我有无限的力量,我是死亡。

按照普雷斯顿的说法,“黑匣子移动,城市出现了,这意味着人们可以有地方藏身。所以城市这个概念变得重要起来。与此同时,背景里是火车移动的声音。火车代表了交通和运输,也是早期电影里非常重要的主体。城市主体、交通构成了完整的外部环境。接着,方托马斯出现了,但你会发现,他全身由黑袍笼罩,实际上是隐形的”。

接着是白衣女人,她出现在沙发上,这个场景借助了瑞士画家亨利·福塞利(Henry Fuseli)那幅著名的《噩梦》(The Nightmare)。她察觉到屋里有东西,感到害怕。随后她意识到,这种诡异的感觉原来源自内心。方托马斯,就是内心恐惧的隐喻。

可是要怎么呈现“内心恐惧在这个世界上的投射”?最简单、直观的方法是什么?普雷斯顿将影像投射于宇宙空间里,于是有了那些早期电影片段。与此同时,声音同样被投射到舞台空间。“影像和声音是分开投射的,这让你想到什么?早期的默片。默片中,声音以文字的形式,滞后于影像,投射到屏幕。所以投影这个概念在这部作品里就变得极为重要。”

影像与戏剧的边界探索

影像与戏剧的边界探索

——专访特拉维斯·普雷斯顿

三联生活周刊:这部戏是首演,盛放观众的黑匣子也是到了乌镇第一次安装,观众会是何种反应,在这之前你们的信息几乎为零。作为导演,你所期待的观众反馈是怎么样的?

普雷斯顿:我们预判了这部戏的观演关系,观众非常脆弱。一方面,观众在入场前,就被收掉手机和包,与自己的贴身之物告别后,孤零零地由一只手电筒指引进入一个黑漆漆的场所,紧挨着自己的是完全的陌生人。这些都制造出一种悬而未决的气氛,至少先入为主地,观众的期待值被提高,好奇即将发生什么。另一方面,在大量无声视频、无规律符号以及毫无叙事能力的台词面前,观众感到疑惑,信息过多,似乎又能看到一点熟悉的元素。比如投在墙上的早期电影片段,舞台上白衣人和黑衣人之间的互动,还有贯穿整部戏的一条丝状电影胶带。但是观众仍然有可能走出剧场,不确定自己看到了什么。

三联生活周刊:实际上也的确是这样,第二天你们有一场临时组织的演后谈,当时就有观众问:故事在哪里?

普雷斯顿:这不是一个依赖传统叙事打动观众的作品,从这个角度,它会挑战观众固有的观剧思维。碎片化,隐喻,意象,这些元素让它更接近于“视觉性的诗”。我的搭档汤姆·甘宁研究初期电影,是比默片还要早的时期,电影刚发明那几年并没有讲故事的意愿,它是作为一个视觉奇观存在的。我们这个作品也一样,我希望它的力量是视觉效果,是影像。所以我作为导演,刻意创造了一种体验,延展了时间。在这种体验里,观众能够解放思想,不去寻找故事,而是注重眼睛看到的东西。

三联生活周刊:戏剧舞台上对影像和新技术的运用,在本届戏剧节也有若干部,你观察的角度是怎么样的?美国戏剧界对此是怎样一种态度?

普雷斯顿:影像和戏剧融合,这实际上也是我们的创作初衷,我和汤姆时常讨论电影和戏剧的边界在哪里,怎么做融合。全世界的戏剧人都在做这类尝试。凯蒂·米切尔和德国邵宾纳剧院带到乌镇的这部闭幕戏《影子(欧律狄刻说)》(Shadow),干脆在舞台上实时演出一个电影剧本。田沁鑫导演的《狂飙》用影像投射大量特写,并且推进故事。但她们都是使用实时影像,跟我的投影有所区别。在美国,影像非常普遍,人们基本上持开放和接纳的态度。但我不得不说的是,大多数影像的使用,并不绝对有效,因为戏剧和影像的对话本身是复杂的,仅有一个支点,例如在墙上投射照片,这类影像使用并不能构成真正的戏剧和影像的融合,它需要更多层面、更深刻的勾连。但我相信,影像技术出现在艺术创作当中,就像那个时代“电”作为一个现象级技术出现在戏剧中一样,不只是趋势,也会出现非常丰富的使用。

三联生活周刊:将“三黑”首演放到乌镇戏剧节背后的故事是怎么样的?

普雷斯顿:在被邀请参加乌镇戏剧节之前,这部戏我们已经准备了几年。因为把观众放在一个可以转动的黑匣子里,这是个相当难实现的想法。而且这使得每场能容纳的观众上限为50人,这点也不同寻常。大概两年前,我们在洛杉矶彩排,赖声川导演当时正在那儿彩排他自己的戏,顺道去看了我们的彩排。他看完就跟我说,这个戏太特别了,应当带到乌镇让大家看看。这对我们来说很幸运,因为我当时对何时演出以及如何演出并无成熟计划。

三联生活周刊:作为戏剧导演,也作为一个戏剧学院的院长,你认为一个戏剧节最重要的事是什么?

普雷斯顿:我觉得支持新的东西很重要。挑战新形式,推开某些边界,戏剧节要尝试这些东西。支持年轻人的新想法、新试验也非常重要。这两点都是真正的冒险,对艺术家,和对艺术家的支持者来说都是。

三联生活周刊:那你觉得戏剧节的规模重要吗?

普雷斯顿:这是我第三次参加乌镇戏剧节,当然最近我参加的其他戏剧节是去年的爱丁堡戏剧节和阿维尼翁戏剧节。无论是乌镇跟自己做纵向对比,还是跟国际上其他戏剧节做横向对比,到了今年,11天24部戏,我感到不需要再大了。有这个必要吗?阿维尼翁现在变得过于喧闹,至少对我来说是这样。如果时间更长,或者可以再增加更多剧目。戏剧节如果能够被用来刺激中国的艺术家进行更大胆的创作,会是件很好的事,因为成为一名艺术家实在太不容易了。 普雷斯顿戏剧