万方的20,40,60

作者:驳静

60,每天能写两小时

1952年出生的万方,独自住在北四环,名叫乖乖的狗与她为伴,从她丈夫罹患癌症那年收养,已有十多年。最近在北京保利剧院首演的话剧《新原野》就在这里写就,前后花了大概三个月。万方每天上午写作,8点多起床,坐下来开始写,“写到差不多涣散了,就停了”,大概能持续两个多小时。

《新原野》原著小说是万方自己创作的《杀人》,1994年发表在《收获》上,还是个头条。那时《收获》主编是李小林,巴金的女儿。万方的父亲曹禺跟巴金关系很好,从前李小林从上海到北京来,还会住在曹禺家,跟比她小6岁的万方住一屋,两人在一个被窝里卧谈,已经是大姑娘的李小林就给小万方讲很多“大人的世界”。万方的第一部小说《星星离我们并不遥远》就是从李小林手里发的。当然她也退万方的稿,有一篇小说8万字,李小林拿到稿子,让她必须删到6万字,“她强迫我进步”。

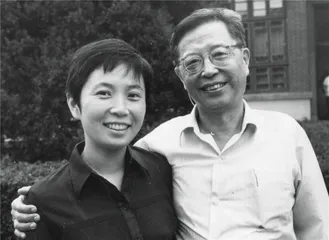

所以《杀人》能发在《收获》头条,万方激动得不得了,但也没提前跟父亲曹禺透露一句,“那时候年轻人争强好胜,乐意自己成功”。杂志拿到手了,万方带着去北京医院,放在父亲病床边,那是曹禺几乎连续住院的第六年。第二次再去,万方记得父亲一看到她眼睛就亮了,伸出手来说:“小方子你来。”他就抓着万方的手,挺激动,说:“你的小说我看了,你真成,你真的能写。”算是头一次正面直接地肯定了万方的创作。

万方这时候已经没那么激动,因为反正自己能不能写,她已经知道了。每个写作者都有或者但愿都有这样一个时刻,“就像解谜,不知道什么时候谜底解开了”,万方的这个时刻就发生在创作《杀人》期间。她开始写时,知道这会是个好东西,写到将近1万字,越写越灰心,“我写出来的东西,跟我心里面的激情不匹配。如果只能做这样一个写作者,那就太没劲了”。

多年以后,万方已经记不清她当时刚写完一段什么,无外乎就是女主角六团的某种心境,“突然就觉得成了,迈上那个台阶了,这个感觉我一生都不会忘”。果然,《杀人》之后得到的认可证实了这一点。比如那部《星星离我们并不遥远》,曹禺也看了,但跟万方说的则是:“你啊,以后能够站得再高点儿,不要只看自己身边的事。”

《杀人》的故事发生在上世纪60年代一个相对封闭的农村,女主角六团,婆婆服仙,作为丈夫、儿子的鞠生想要离婚却被两个女人拒绝,纠葛几十年,每个人都活在痛楚里,最终以悲剧结尾。以此改编的《新原野》基本遵循这一故事框架。而这个故事的部分内容,其实也还是来自身边的事。

万方小时住的院里有一位声乐老师,平常特别美,见到谁都是言笑晏晏、温文尔雅的。有一天万方先是听到她屋里在吵架,还有哭叫声,接着就看到她几乎是光着身子,从一个屋里冲出来,一头跑进另一间屋子。万方当时只有五六岁,震惊地望着这个画面。后来才知道,原来她跟丈夫过不到一块儿去,想离婚,对方却死活不同意,就这样耗了20多年。“想离婚而不得解脱”这样一个故事就留在了万方记忆里。

这部悲剧色彩浓厚的现实主义小说改编为剧本后,最终定名为《新原野》,但跟曹禺的代表作之一《原野》并没有故事渊源上的承接性,两个剧本唯一相关的,可能是万方自己。近60岁开始,万方才真正把创作精力放到话剧上。“从开始写话剧后,我就想写个像《原野》那样有强烈爱恨情仇的故事,终于能动笔改《杀人》了,就干脆叫成《新原野》吧。”

导演此剧的拉姆尼(Ramun? Kudzmanait?)是立陶宛人,她将舞台气氛掌控在悲伤与活泼之间,同一个舞台巧妙涵盖时空里的几十年,同一片麦场,可以变作水捧入洗脚盆,可以作边界化为闺房,同一口水缸可以舀水,可以用来投井。一开场是血色黄昏,在黄灿灿的圆月映照下,背竹篓、持竹竿、戴斗笠的6个人影佝偻而现,为悲剧奠定一个并不压抑的调子。实际上现场观众的笑声也不少,特别是冯宪珍扮演的服仙,在收到远游儿子数封家信时,那头叫声“娘”,那头就回一句节制却充满信息量的“嗯呐”,每一声都有变化,化解掉许多悲怆。

40,飘

30多岁时,万方经历了一次情感变故。她遇到了后来的第二任丈夫,开始谈恋爱,要跟第一任丈夫离婚,就像她自己笔下所写,也像是曹禺跟他第一任妻子离婚,都不太容易。这种婚姻与家庭的关系,成为她后来好几个剧本的主题。例如2009年的《关系》,讲的就是一个男人跟妻子、长期情人以及第三个女人的故事,就在北京人艺实验剧场演出,主角是“人艺五虎”之一丁志诚。

离婚需要父亲同意吗?“所谓需要,其实并不需要。但是当时离婚需要单位领导签字,我当时还在《剧本月刊》工作,领导就是我爸爸。”所以万方平常在闹些什么,他总知道。

曹禺的四个女儿里,只有万方子承父业,曹禺有没有因此而偏爱她?“他没有明确说过。但他曾经表达过,‘四个女儿里,你最像我’。他走后,我就越来越感觉到如果这世上有一个人值得我把自己全身心地去告诉他,那这个人就是我爸爸。我说的什么,他都懂,他说的什么,我都懂。”

“比如别人听了可能会觉得很不可思议的事。90年代会有那种香港来的刊物,比如《Playboy》这样的杂志,在年轻人之间传来传去,传到我这里,我觉得我爸想看,我就给他了,我爸啥话都没说就拿走了,而且我给他一点障碍都没有。这个特说明问题,一般不会吧?女儿会这么做吗?但是我知道,我继母有所表示,她觉得不太合适,但我一点都没觉得呀。”

90年代初,整个中国社会正在经历一股经商大潮。“大家都在热烈讨论做生意的事,人人都经商,在那个潮流下,我就觉得,这也不是不可能的,我为什么不能也试一试?居然也被这样的事情吸引。”万方给朋友弄的开关厂投了1万块钱,“后来我才知道,我根本不是干这个的。但我40岁以前,真的不知道生活是什么,也写东西,但还是会被潮流席卷,可见生活没有目标,飘。”

后来她又调去中央歌剧院。工作职责说是写歌剧,总共写过两个,一个叫《热土》,另一个改编了《天云山传奇》,后者还演过两场。这份工作的好处是,歌剧院也不给任务,因为排一个歌剧很不容易,真写了,它就得面临你天天问什么时候演出的压力,所以干脆也不要求出作品。所以那个工作,万方就是每周去开次会。

虽然也一直在写小说,但还是会被各种事吸引,不停地参加各种聚会,呼朋引伴的。甚至儿子苏蓬出生,也没有给她造成那种“一夜间长大”的效果。“我真算不上特称职的母亲,我基本就是按照学校老师要求孩子的标准来要求儿子,做该做的。”所以曹禺那时就常在信里批评她,“你到现在还不知道写写写,还贪玩儿”。

后来有一个朋友说他在写电视剧,万方就跟着也开始写,一写就是十多年。“这事儿不难,但是痛苦,没有乐趣。唯有《空镜子》写得还比较有意思。”《空镜子》也是万方根据自己的同名小说改编,2001年在北京台播出,杨亚洲导演,陶虹和牛莉主演。这部讲述一对姐妹爱恨情仇的电视剧当时播出效果很好,以至于万方还会在路上被人认出来说:“我特别喜欢你写的《空镜子》。”

“40岁以后,慢慢我才知道别的路走不通,一门心思开始写电视剧,也写小说。可在那之前,我真的不知道我究竟要干吗。”

20,野

上世纪60年代,万方初中毕业,到东北农村插队,一伙人住在废弃的小学教室里。生产队长每天一早天未亮,就到村口怪叫,权当公鸡打鸣叫醒整村人。万方在清晨的困倦中无数次听到这个叫声,像野兽,仔细分辨又是人,后来写《杀人》,她就琢磨那个场景,广阔田野里大概有什么东西驱动着他,用本能在宣泄。

每天她就是在这个半人半兽的嚎叫声里迷迷瞪瞪起床,去田里干活儿。捋粪、施肥、锄地、种地,冻得手烂了,就拿小刀刮。小米、棒子面儿,成天就吃这些,有时就商量着去干点偷鸡摸狗的事儿。有一回俩男生各自往腰里捆上一把大铁勺,说是要饭去,走了也就十来分钟,从隔壁村拎回来两只鹅。这厢他们张罗烧水烫鹅,那边村民就找过来了,另一个姑娘拉起手风琴,大家开始唱起革命歌曲,后头剁鹅的声音就给遮盖了过去。

那鹅老得直烧到半夜还是咬不动,但总算吃上肉了。那晚的炕就无比热,烧了七八个小时能不热嘛,大家就往坑尾睡,被子一床床都堆在坑头。总算能睡了,不知睡了多少光景,就有人喊“不好了,不好了”。万方一睁眼,身边火苗已经蹿得老高。要灭火,水缸里空的——烫鹅用光了,着急忙慌地开门散烟,结果一遇到新鲜空气,火苗更欢了。万方一瞧屋顶,还都是些熟秸秆,这要是燎着了教室就算是完了。所幸,那床着火的被子被拖到屋外,叫一铁锹土给盖灭了。

这类惊心动魄的事没少发生。但万方和她的同学们一样,不仅不觉得苦,还觉得特自由。要知道,在去那儿之前,万方一进自家院儿,大门上就贴着标语,“打倒反动权威、反革命文人曹禺”,在学校她是“黑五类”子女,不许进教室,不许说话。这一对比,乡下就好太多了。

在吉林这个叫作三岔河的屯儿里生活了两年,给《杀人》打了基底。1970年,沈阳歌剧团去招人,歌剧团政委自己也搞创作,是曹禺的粉丝,嘴上不好说,可心里崇拜他,听说万方是曹禺之女,“大作家的女儿想必也是能写的”,就招了她去当创作员。20岁上下那些年,万方全在东北度过。

在歌剧团虽说也写,那还称不上真正的写作,但是看了很多书。本来图书馆都是封闭的,但万方是“创作员”,竟然能自由进出,就挑那些大部头经典来看。冲击最强烈的是《约翰·克里斯朵夫》,三大本,读了就到处跟人在信里谈,谈人的命运,激动得不行。

能读别人读不到的书,还能写信谈,万方觉得是自由。实际上从小在家里,曹禺向来对孩子也是极自由,从来不说你不能做什么。万方三四岁,看到父亲在那儿看书,就顺着他胳膊往上爬,爬到肩膀上坐下就开始玩儿,拿他头发当草,玩拔草除草的游戏。“他不是那种有威严的父亲”,连带着,万方从小野,自由散漫,没什么禁忌。所以当时从女十二中毕业,在兵团和农村之间选择了后者,但后来还是去了兵团,当炊事兵,过那种集体生活。“说老实话,这种生活,我不喜欢。” 曹禺文学父亲收获空镜子李小林新原野万方杀人