天才与疯子

作者:陈赛 纳什在迈特仑精神病院的时候,一位同事来看他,问:“您是一位数学家,献身于理性与逻辑的真理,为什么会相信外星人在向你发送信号,招募你拯救世界这种无稽之谈呢?”

纳什在迈特仑精神病院的时候,一位同事来看他,问:“您是一位数学家,献身于理性与逻辑的真理,为什么会相信外星人在向你发送信号,招募你拯救世界这种无稽之谈呢?”

纳什的回答是:“因为关于外星人的想法进入我的脑子,与数学创见进入到我的脑子的方式是一样的,我同样认真对待。”

有些人看到别人看不到的东西,他们是错的,我们管他们叫疯子;有些人看到别人看不到的东西,他们是对的,我们管他们叫天才。对有些人来说,比如约翰·纳什,则是两者皆是。

不久前在做抑郁症的封面时,我发现人类历史上许多著名的天才人物都曾经患过抑郁症或者双向躁郁症。在与精神障碍的战争中败下阵来的自杀者名单里,有一连串光彩夺目的名字:凡·高、叶赛宁、海明威、弗吉尼亚·伍尔夫、西尔维亚·普拉斯、马克·罗思科、安妮·塞克斯顿、戴安·阿勃丝、阿希尔·高尔基……

为什么这些最才华横溢的大脑,同样承受最大的精神痛苦?精神障碍与天才之间真的有关联吗?如果有,到底是精神障碍造就了这些创作者独特的创造力,还是在他们年轻时期短暂的爆发之后破坏了他们的创造力?或者二者之间的关系并不是简单的因果关系?

《加歇医生的肖像》,凡·高,忧郁症

“我有一张加歇医生的肖像,带着这个时代无比忧伤的表情。你可以说,有一点像耶稣在橄榄花园里。”—— 1890年,凡·高写给高更的一封信。

凡·高患有严重的躁狂抑郁症,他的很多作品映射出一个伟大的艺术家逐渐走向疯狂时的竭力挣扎。据艺术史专家分析,《鸢尾花》中线条的交错表现了他因疾病而产生的内心烦躁,《橄榄树》中弯曲的线条造成了橄榄树正在进行斗争的感觉,《阿尔卑斯山麓》表现了他强烈的内心痛苦,而《星夜》中陷入一片黄色和蓝色漩涡的天空则让人生出一股绝望的恐惧。

凡·高于1890年6月,也就是在自杀前一个月,为精心照顾他的加歇医生画了这幅油画。加歇医生与凡·高之间的关系很特别,他本人热爱艺术,是一位业余艺术家,同时他也患有抑郁症,也以自己的职业获得情感与智力上的满足。

《仙女们的妙举》,理查德·达德,精神分裂症与精神病

理查德·达德,英国画家,维多利亚时期最有才华的画家之一,被认为患有偏执型精神分裂症。26岁时他精神分裂症发作,亲手用刀捅死了自己的父亲,因为他相信自己的父亲是一个伪装的魔鬼。后来他逃亡到法国,并企图杀死一名游客,最后被送进了一家精神病院治疗。他大部分最知名的作品都是在精神病院期间完成的,包括这幅《仙女们的妙举》。画家运用幻想与荒诞的手法,描绘了神灵的世界。人物形象或被扭曲,或被夸张,或被变形,或大或小,都穿行在植物的枝叶间,这是仙女们对他们开的玩笑。

天才与疯狂

最近,我在读美国心理学家N.C.安德里亚森的一本书《创造的大脑:关于“天才”的神经科学》,发现她也为这些问题着迷,而且她花费了30年的时间,从文学、历史、心理学、神经科学中,追寻这些问题的答案。

安德里亚森被认为是20世纪创造力领域最重要的研究者。她之前的主要研究方向是精神障碍的神经科学基础,后来转向“天才的科学”,探究到底是什么元素造就了那些极富创造力的大脑。

安德里亚森读幼儿园的时候测过一次智商,被宣布是一个“天才”,不过那是30年代,母亲警告她,没有男人会娶一个女博士,但她最终还是成了一个文学女博士,后来又做了神经科学家。

在书中,她特别谈到自己的人生与美国著名女诗人西尔维亚·普拉斯有过一段短暂的交集。她们同一年获得富尔布赖特奖学金,普拉斯靠着这笔奖金去了牛津大学,而她拿着奖金去了剑桥大学,都是学英国文学。相似的天赋、经历和人生旨趣,结局却完全不同。为什么?她说,这个问题一直影响着一生的研究。

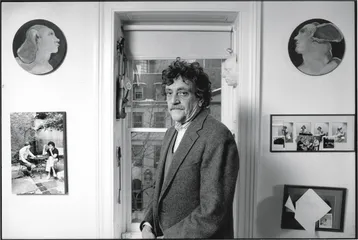

1987年,她在爱荷华大学工作期间,第一次运用结构性访谈、对照控制组等科学方法完成了历史上第一次对作家躁狂抑郁症的系统缜密的研究。这项研究历时15年,研究对象包括30名爱荷华大学的作家研修班(美国最古老、最著名的创意写作课程),其中包括库尔特·冯内古特、理查德耶茨、约翰·契佛等。而且,她的诊断是根据当时的《美国精神障碍诊断与统计手册》进行的。

一开始,她的假设是,创造力与家族精神分裂症之间可能有关联。据她所知,乔伊斯、爱因斯坦、罗素都有精神分裂症的家族遗传。

她设想,创造性想法的出现可能是一种具有潜在危险性的思维过程——无意识状态下,各种联想自由组合飞舞,各种思绪在成型之前暂时处于无组织状态。这个过程与精神分裂症发病时的状态很相似。瑞士精神学专家尤金·布鲁勒(Eugen Bleuler)最早发现并发明“精神分裂症”这个疾病名称时曾经描述它最重要的特征是“联想松弛”。

事实上,疯狂与天才之间的关联是西方文化长久以来的一个迷思。如亚里士多德曾说:“那些在哲学、政治、诗歌和艺术领域的杰出人物,都有忧郁症的倾向。”

莎士比亚的戏剧里,疯子与天才,也是一个不断重复的主题。《仲夏夜之梦》里,雅典大公希修斯观察,“疯子、情人、诗人都是想象的产儿”。

19世纪的意大利医生切萨雷·隆布罗索(Cesare Lombroso,1835~1909)是犯罪学领域的先驱,但他同时也对天才和精神疾病之间的关系充满兴趣。他有一个很著名的论断——“天才与疯狂乃是精神错乱的一体两面。”

1891年,隆布罗索写了一本《天才论》,考察了文学、艺术和其他领域中数以百计的天才人物,总结了天才特征如下:左撇子、禁欲、口吃、早熟、神经质、精神错乱。他认为这些特质可以在很多具有创造力的人身上找到,包括卢梭、牛顿、叔本华、达尔文、拜伦、波德莱尔、舒曼等。他特别举了叔本华的例子——“(叔本华)向我们表现出是一个十足的疯癫的天才。”

叔本华的妄想症症状包括:“他总是住在底层,以防发生火灾;不放心让理发师为他理发;把金币藏到墨水瓶里,把信压在床单下。他害怕拿起剃刀;害怕不属于自己的被子会传染某种疾病……”

叔本华本人也写过《论天才》的论文,特别提到了天才与疯癫的关系。他认为:“天才与疯癫直接临近的事实可以由天才人物如卢梭、拜伦、阿尔菲耶里的传记得到证明。”同时,他还以自己的亲身见闻作为佐证,“在经常参观疯人院时,我曾发现过个别的患者具有不可忽视的特殊禀赋,在他们的疯癫中可以明显地看到他们的天才……”

他解释这种天才的发生,是因为他们的生理结构异于常人。他认为,天才人物是因为“智力的异常剩余”,比如普通人是1/3的智力加2/3的意志,天才则是2/3的智力加1/3的意志。在这种情况下,“智力忽然摆脱意志的羁绊而自由奔放”,而人的智力一旦超出通常的限度,作为一种反常现象就已经有疯癫的倾向了。

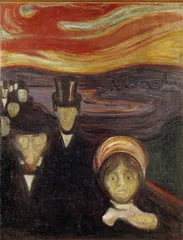

《焦虑》,蒙克,焦虑/愤怒

蒙克一生充满忧患离散。5岁时母亲去世,14岁时姐姐去世,两人都死于肺结核。他自己也得过肺结核,但幸存了下来。他的父亲患有精神病,他一再向自己的孩子灌输对地狱的根深蒂固的恐惧,如果他们在任何情况下、以任何方式犯有罪孽,就会注定被投入地狱,没有任何宽恕的机会。

《焦虑》是蒙克1892年的作品。据说是一天傍晚,他在镇上遇见一群默默走路、脸色苍白的人们,像是一群活的幽灵在赶往自己的墓地。蒙克曾经描述这种景象使他的焦虑达到顶峰,进入一种抽离了一切情感的静默状态。评论家认为,这幅画体现的是集体的绝望,不像《呐喊》那么尖锐,但包含了持久的愤怒。也有人认为表现的是悲伤和心碎。

《临终的卡米尔》,莫奈,居丧:应对失去

这是莫奈为妻子卡米尔临终前画的一幅画。当时卡米尔只有32岁,后人猜测她可能是患有盆腔癌。这幅画在莫奈有生之年从未展出过。40年后以后,他在给朋友的信中回忆这幅画说,“在卡米尔的病床前,我十分本能地对那已无表情的年轻面孔仔细端详,观察搜索死亡在她面孔上引起褪色的迹象,看到的是蓝色、黄色和灰色的细微变化。于是,萌生出一个念头,要为这即将离开我的爱人画最后一幅画。”

莫奈的传记作者保罗·塔克认为,很可能是居丧哀悼前期的悲伤以及与之相伴的拒绝与否认,让他以如此客观的姿态画下了这幅画。这幅画不仅仅是莫奈被变幻的色彩所震惊,也是他唤起平静与痛苦、悲伤与庆祝——那些正在应对死亡的现实的人所感受到的。

天才与情绪障碍

安德里亚森的研究第一次以实证研究的方式证实了关于创造力与精神障碍之间,两种众所周知,但又互相冲突的观念:

“一种观点认为,天赋异禀的人在很多方面是超常的。我研究的这些作家显然如此。他们幽默、自律、善于表达,极富个人魅力。他们每天的日常安排有很多相似之处,比如早起,将一天最早最好的时间用于写作,与朋友和家人之间也维系良好的关系。总体而言,他们的人生符合弗洛伊德对幸福所下的定义,‘爱与工作’。

但另一方面,他们也展现了人们关于天才的另一面的想象:很多人经历了痛苦的情绪障碍,这些情绪障碍发作时会阻碍他们的创造力,但并不是永久性的,很多时候甚至为日后的写作提供强有力的素材,如华兹华斯所说的‘宁静中回忆的情感’。”

但是,美国爱荷华大学作家研修班里的作家中没有一个人显示有任何精神分裂症的症状,真正的关联是双向躁郁症——30位作家中出现情绪失常和嗜酒的比例极高,有80%的人至少发作过一次狂躁症,而控制组的比例只有30%。

这是安德里亚森最意外的发现。对此,她的解释是——艺术创造的本质,尤其是文学,可能与精神分裂症这样的精神障碍无法相容,因为精神分裂症导致的认知混乱与社交孤僻,无法支持写作这样一种需要长期、持续专注力的创造性活动。

事实上,她的发现与之后不久英国心理学家凯·雷德菲尔德·贾米森(Kay Redfield Jamison)在英国做的一项研究得出的结论是一致的。贾米森分析了英国47位著名的作家和艺术家,发现其中38%曾经因为情绪障碍而就医,其中比例最高的是剧作家,其次是诗人。

贾米森本人也是双相障碍症患者。她曾经在自传《躁郁之心:我与躁郁症共处的30年》中提过,她很长一段时间明知自己有病却不愿意服药,就是因为不愿意放弃躁狂发作时的创意迸发。

爱德华·蒙克,另外一位双向情感障碍症患者也表达过同样的观点。“对生命的恐惧对我来说是必要的,就像我的疾病……没有焦虑与疾病,就像船没有舵。我的苦难是我和我的艺术的一部分。对我来说,它们无可分辨。毁灭了它们,也就毁灭了我的艺术。”

20世纪50年代,哈佛医学院的约瑟夫·希尔德克劳特(Joseph Schildkraut)曾经专门以画家为样本,收集了20世纪中期15位抽象表现主义画家,发现其中一半有精神障碍病史,大部分是抑郁症和双向抑郁症,一半的画家没有活过60岁。

“天才”如何测量?

这些研究并没有得到科学界普遍的认可,一是因为其中大量材料来自历史文本或主观经验,样本对象也过于狭隘;另一个很重要的原因是,每个人对天才的定义都是不一样的。

比如,弗朗西斯·高顿(Francis Galton,1822~1911)对天才的标准是很高的。他认为100万人中大约只有250人的智力属于优秀,只有1人可算是“杰出”,称得上天才的人物更是少之又少。

而且,他认为真正的天才是天生的,他曾经著有一本《遗传的天才》,提出了大量关于智力遗传的论据,还提出智力能力在人群中呈正态分布的观点。他以相当严谨的方法研究智力天赋的家族谱系,列出了来自300个家庭的近1000个知名人物的数据,比如巴赫家族有20多位杰出的音乐家,勃朗特家族中3位杰出的作家,可见天才是有强烈的遗传因素的。他还深入探讨了天才的发展之路上先天与后天之间的关联。

事实上,弗朗西斯·高顿本人就是天才天生的最佳案例。他的外祖父伊拉斯谟斯·达尔文是一位诗人、医生、进化论理论家。他的表兄是查尔斯·达尔文,他自己也从小聪颖过人,4岁能写诗,5岁能背诵苏格兰叙事诗《马米翁》,6岁熟读《伊利亚特》和《奥德赛》,7岁能欣赏莎士比亚名著,对博物学产生兴趣,并按自己的方法对昆虫、矿物标本进行分类。

1904年,英国医生艾利斯(Havelock Ellis)也是创造力领域最早的研究者之一,出版了《英国天才的研究》。他翻阅了66卷本的《英国名人词典》(British Dictionary of National Biography),3万名公众人物的传记,从其中挑选了1030名他心目中的天才(其中只有55名女性),发现其中8.2%患有忧郁症,4.2%属于精神失常。

“美国智商之父”路易斯·特曼(Lewis M. Terman)是最早试图通过客观手段测量天才的心理学家之一。正是他开发了美国的第一个IQ测试。他对于天才的兴趣很可能也与个人经验有关,他从小就呈现出惊人的天赋,而他的儿子弗雷德里克·特曼也从小天资聪颖,后来成了一名卓越的工程师,曾经担任美国斯坦福大学的校长,并对硅谷的诞生和发展起到了决定性的作用,后人称他为“硅谷之父”。

从1921年开始,特曼启动了一项长达35年的天才跟踪研究计划(他去世之后,这项研究一直持续到今天)。他在加州招募了1000多名IQ(Stanford-Binet标准)超过135的学生(从小学三年级到初中三年级)作为研究对象,代表当时加州该年龄阶段最聪明的1%人口,并追踪他们之后的事业和人生发展轨迹。

他的目的是,第一,了解天才儿童的最佳培养环境;第二,打破关于天才儿童的一些刻板印象;第三,测试隆布罗索关于天才与疯子一体两面的说法是否成立。

这项研究的确打破了不少关于天才儿童的刻板印象,比如这些高智商儿童总体的身体状况都优于对照组——更高、更健康、运动素质更好,唯一的身体缺陷是近视。他们在社交上也更成熟、更适应。他们的智力优势和人格特质一直伴随他们成年,因而他们也有着更好的婚姻状态和更高的薪资水平。

但令人失望的是,他的“天才军团”中大部分长大后都没有对社会做出什么创造性的贡献,他们很多人从事的都是很普通、没什么技术含量的工作,包括警察、文员、海员、打字员等等,其中30%的男生和33%的女性甚至没能大学毕业。反倒是两位当年因为IQ不足129而被拒之门外的少年得到了两个诺贝尔奖:半导体的发明者之一威廉·肖克利以及物理学家路易斯·阿尔瓦雷茨。

所以,这个研究得出的一个关键结论就是,IQ与创造力之间并没有必然的关联。后续的研究多次验证了这个结论,并确立了所谓“阀值理论”,即到了一定的水平之后,智商对创造力的影响不大,大部分有创造性的人很聪明,但并不需要那么聪明,至少不是由传统的智商测试的意义上。智商达到120,对于一个有创造性的天才而言已经足够。

在大脑里搜寻“天才”的痕迹

如果高智商不等于创造性的天才,那么,创造力的本质到底是什么?多少是先天的遗传,多少是因为后天的努力?如果创造性确实在家族中流传,遗传的到底是什么?作家与情绪障碍之间的关联,是因为写作本身是孤独和内省的活动吗?如果是科学家,情况会有所不同吗?

在当下的心理学领域,创造力的测量主要有两种方法,一种叫小c,即设计创造力的标准化量表,这种方式遭受很多争议,因为人们对于创造力到底是什么无法达成共识。这类量表中对创造力的定义常常是发散性思维,即对一个既定问题给出尽可能多的答案。比如“一个砖的用途”,擅长的人会给出很多可能性,比如筑墙、建花园、作为武器、挡书板……但聚合思维中就没有创造力吗?比如牛顿的三大定律,爱因斯坦的E=mc2,不都是聚合思维的结果吗?

另一种是大C,根据一个人的实际成就衡量其创造性。选择一批人——作家、艺术家、音乐家、发明家、科学家、商业创新者等,这些人都曾经因为某种创造性的成就而得到社会认可(诺贝尔奖、普利策奖等)。不过,这种方法的问题在于其内在的主观性。比如什么叫“创造”?艺术上的创造性可以与科学、商业的创造性相提并论吗?甚至,科学、商业创新可以被认为是有创造性的吗?

安德里亚森坚持第二种测量方法。十几年后,她选择了第二批“天才”作为研究对象:乔治·卢卡斯、数学家/费尔兹奖获得者威廉·瑟斯顿,普利策奖小说家简·斯迈利,以及六位诺奖得主,分别来自化学、物理、生理或医学。

这一次,除了深度访谈之外,她还要扫描他们的大脑,观察创造力到底是如何出现在大脑里的。

“这么多年来,我一直在问自己,那些我曾经研究过的作家的大脑到底是什么特别之处?通过先进的大脑成像技术,我们能直接在大脑里搜寻‘创造力’的证据吗?”

这件事情的难度可想而知:首先,创造力不可能被浓缩为单一的精神活动过程;其次,即使只考察创造性洞见产生的瞬间,这样的瞬间也不可能通过强迫或者命令产生;第三,即使通过核磁影像技术在大脑中捕捉住了某些与创造性相关的精神活动,也不可避免地会导致一种过度简化的推导,就像之前媒体上轰动一时的所谓破解“爱”“负罪感”“自由意志”的神经学机制都指向单一的大脑区域,但真实情况要复杂得多。所以,她真正可以考察的,只是使创造成为可能的那部分精神活动,比如无意识状态。

无意识状态是创造力的重要组成部分,安德里亚森的很多研究对象都向她确认了这一点。他们通常是酝酿和准备了很长时间,然后在心智比较放松的某一刻,比如开车、洗澡、锻炼甚至午觉时,创作灵感突然造访。比如尼尔·西蒙(著名喜剧作家,《欢乐一家亲》的编剧)所说的,“我从不有意识地写作——就好像缪斯坐在我的肩头,突然滑入一种与现实分离的状态”。

怎么在实验室条件下诱导大脑的这种无意识状态呢?

弗洛伊德和其他精神分析学家认为,自由联想——没有限制、即兴地表述脑子里正在出现的任何念头——是理解无意识的窗口。

安德里亚森发明了一种随机片段性冥想(Random Episodic Silent Thought,简称REST)的技巧,可以让实验对象进入一种自由联想的思维状态——让实验对象躺下来,闭上眼睛,放松,让各种想法随意进出脑子,也就是让思维漫游。“这种状态下,大脑的活动非常活跃,但又至少部分处于无意识状态,这是创造力、梦以及宗教体验的源头。”

除此之外,她还设计了其他的诱发创造力的任务,包括单词联想、图像联想、模式识别。她认为,创造力的本质就是制造连接和解决难题,高度创造性的人更擅长辨识关系、制造联想与关联,以原创性的角度看待事物——看到别人看不到的地方。因此,这些任务也能帮助她视觉化创造性发生的部分过程。

大脑成像技术证实了她的假设:当执行这四种任务时,“天才组”实验对象的大脑解析联络皮质的活跃度都明显高于控制组(根据教育、年龄、性别与之匹配的普通人)。科学家和艺术家都是如此,说明两种创造性活动的神经机制是相似的。事实上,很多创造性的天才都是博学家,有着广泛的兴趣与领域,这是她的第二批研究对象的一个共同特点。

解析联络皮质

人类大脑中与“自由联想”最为相关的区域。人类大脑的高级认知功能主要来自大脑皮层。大脑皮层分为很多不同的区域,包括视觉皮层、听觉皮层、运动皮层等,分别负责收集外界的视觉、听觉等感官信息,但这些信息必须经过解析联络皮质的处理,才能被读解和利用。比如你看到纸上的一行字,如果不经过解析联络皮质的处理,这行字对你而言只是一团视觉符号,毫无意义。这些信息必须先通过解析联络皮质获取意义,然后到大脑颞叶的语言联想区域,这些字不仅彼此连接,而且与各自的记忆连接,从而获得更丰富的意义。

至于天才与精神障碍之间的关联,与她之前得出的结论是一致的。第二批实验对象的精神障碍家族史明显高于控制组,艺术家与科学家的分布平均,最常见的精神障碍诊断为双向抑郁、抑郁症、焦虑、酗酒。

但是,在深度访谈的过程中,她又一次次被这些天才们对自身才华的强烈喜悦与兴奋所感染。如一位科学家说:“做好的研究是世界上最愉悦的事情。就像做爱,它全方位刺激你,让你觉得自己强大、完整。”

最后,她得出结论说,天才与精神障碍之间,很可能不是因果关系,而出于共同的人格特质的问题。“这些实验对象的个性特征,大都是好奇心重、喜欢探索和冒险,尤其在科学上,最高的成就永远都在新的领域。他们必须面对怀疑与拒绝。但他们又不得不坚持,因为他们相信自己所做的事情的价值。这可能导致心理上的痛苦,呈现为焦虑和抑郁的症状,或者求助于酒精、药物减轻不适。” 天才疯子精神障碍