法斯宾德:电影世界里的少年和暴君

作者:宋诗婷 回忆法斯宾德

回忆法斯宾德

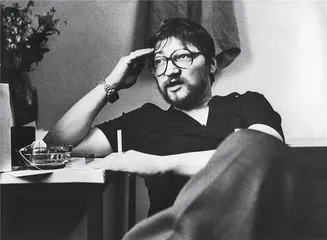

“我能说什么呢?我知道我的生活就要改变了。一个记录了德国一段历史的人物,一个拍出了《玛丽娅·布劳恩的婚姻》的人物,一个建立了全世界对西德了解的人物,西德最重要的公众人物,他离开了我们。”在由安妮·卡特琳·亨德尔导演的纪录片《法斯宾德》里,法斯宾德的挚友沃尔夫·格兰姆说。

作为“德国新电影运动的心脏”,赖纳·维尔纳·法斯宾德几乎是德国电影的一张名片。在不久前开幕的中国第四届德国电影节上,“法斯宾德回顾展”作为最重要的影展单元呈现,这无疑给了中国观众又一次讨论法斯宾德的机会。

从1982年法斯宾德去世至今,很多电影人将镜头对准了法斯宾德的爱人、朋友、合作伙伴和曾经的电影片段,试图以纪录片的形式勾勒出这个电影狂人既才华横溢又混乱的一生。好友格兰姆曾用文字和影像的方式纪录他的工作和生活。荷兰导演克里斯蒂安·布拉德·汤姆森的《无所求的爱》曾以极为私人化的视角,试图探索法斯宾德隐秘的内心世界。达格玛·威特摩斯为德国电视台导演的《无计可施的人》着重讲他在电视剧和电视电影方面的成就。完成于1992年的《女人们眼中的法斯宾德》有一个更八卦的译名——《众妻话赖纳》,导演通过那些爱过法斯宾德或被法斯宾德爱过的女人之口,讲述了一个天才的双性恋导演,因其敏感和病态的感情生活所遭遇的幸运与不幸。

作为“法斯宾德回顾展”的开幕影片,亨德尔导演的《法斯宾德》更为克制和全面,导演采访了大量曾与法斯宾德共事或共同生活的人,他们肯定法斯宾德的才华,同时也发了些牢骚。前女友艾玛·赫曼就在接受采访时抱怨:“和他在一起的日子,从未凌晨4点前睡过,睡觉的时间也从没超过三到四个小时。”作为常年被法斯宾德鞭策的演员,哈克·波姆对导演的感情更为复杂:“他很迷人,但同时也是个烂鬼、暴君、操纵者,一个可怕、但是了不起的人。”

“我喜欢亨德尔的纪录片,这是一个生长在东德的女性拍摄的纪录片,更客观,也更具女性视角。”尤利阿纳·罗伦茨说。罗伦茨是法斯宾德基金会的主席,也是他的最后一任爱人和剪辑师。法斯宾德去世后,他留存于世的44部影片和相关电影资料如今都由罗伦茨经营运作。

“我认识他时,他已经是一个拍摄了26部电影的成功导演。”与法斯宾德相识时,罗伦茨19岁,法斯宾德29岁。

法斯宾德喜欢用性隐喻一切。他曾毫无顾忌地说,自己无法停止工作,工作比做爱更能带给他高潮,当摄影机第一次开机的那一刻,他敢肯定,人生中最棒的高潮来临了。法斯宾德的工作狂状态的确是普通人难以想象的。从1969年拍摄长片处女作《爱比死更冷》开始,在两年时间内,他一共完成了10部电影的拍摄,其中包括后来备受好评的《外籍工人》,每部作品的拍摄周期都在10至20天之间。事实上,19岁的罗伦茨眼中那位“拍摄了26部电影的成功导演”,进入电影圈的年资也只有5年而已。

童年阴影、天才和暴君

童年阴影、天才和暴君

所有导演的创作都或多或少地与他的个人生活经验相关联,但没有任何一个导演的作品与他个人生活的关系能如法斯宾德般密不可分。

法斯宾德的作品中常常出现妓女、外国工人和各式各样的边缘人物,现实生活中,这些被大众侧目的异类曾真实地存在于法斯宾德的生活中。他于1945年出生于巴伐利亚,父亲是名医生。记忆中,他与父母共同生活的那幢公寓很大,“二战”之后,父亲把房子分隔出来,一部分做诊所,一部分出租赚钱。公寓坐落在通往慕尼黑色情场所的必经之路上,因此,许多妓女都会来父亲的诊所做例行体检。公寓的租客也大多是外国人和妓女,长期与这类人共处一个空间,他们对于法斯宾德也常常充满善意。这样的经历影响了法斯宾德的道德标准,大人们常常警告他不得与妓女有任何接触,但他心里依然觉得,卖淫并无任何过错,他自己甚至也曾出卖过肉体。而他成年后对于外国男人,尤其是黑人的迷恋也可以从这段童年经历中找到根源。

法斯宾德的创作始于妓女、劳工和迷茫的爱恋。在长片处女作《爱比死更冷》中,男主角弗兰茨·瓦尔就是一个曾因抢劫和拉皮条而入狱的混混,而《外籍工人》中,希腊人约戈斯与被男友逼去做妓女的玛丽相爱,而为他赢得戛纳电影节金棕榈奖的《恐惧吞噬心灵》讲的也是一个边缘故事——年近六十的寡妇埃米与来自摩洛哥的修车工阿里相恋,周围人对外国人的歧视让他们的感情频频经受考验。

纪录片《法斯宾德》里有一个情节,《佩特拉的苦泪》的镜头定格,导演以漫画的形式,在定格的两个女人依偎在床头的画面上勾勒出两个男人的形象,而这两个男人就是法斯宾德和他曾经的一位同性恋人。罗伦茨说,很多人认为法斯宾德的电影总是来源于他那混乱不堪的生活,但事实并非全然如此,他有着超出常人的提炼、再创造能力,他永远对得起生活给予他的温柔、嘲讽和痛苦,能把真实的经历转化为艺术。《佩特拉的苦泪》的故事来源于法斯宾德的同性情感经历,《四季商人》中母亲与儿子的关系反映的是法斯宾德的外婆和舅舅的关系,《恐惧吞噬心灵》的灵感也能从法斯宾德的经历中找到线索,他的母亲曾与17岁的男孩相恋,这件事曾带给他极大的困扰。

除了电影创作上依赖个人经历,法斯宾德也愿意把他的朋友、恋人带入电影世界,很多时候,他愿意充当那个权威的大家长角色,把一撮人团结在自己身边。这种工作模式让他有安全感,也让他得以满足自己的控制欲。

“Selfish alpha animals”——自负的阿尔法人格,这是法斯宾德的朋友在纪录片《法斯宾德》中对他的定义。从拍电影前以演员身份加入行动剧场开始,他就迅速从其他导演和演员手中夺过了对剧本和演出的控制权,这个过程极为顺畅和合情合理。和他一起合作的演员似乎都有受虐倾向,他们深知法斯宾德的自负、控制欲和偶尔无来由的暴躁,但他们总是被他的剧本,读剧本的语言深情,甚至是他的控制欲本身所吸引,心甘情愿地跟随他工作。而法斯宾德自己也对合作者的受虐倾向有着精准的利用。他喜欢在自己的电影中用自己的恋人做演员,而包括艾玛·赫曼、英格丽·卡文和冈瑟·考夫曼在内的恋人都曾在生活中和片场受尽法斯宾德的折磨和压迫,后者对此的解释是,希望给他们施压,以激发他们的演技。艾玛·赫曼对她与法斯宾德的这段关系后知后觉,当年所受的痛苦,或许并非什么激发演技的伎俩,那不过是法斯宾德为自己施暴所找的理由。

到了创作的中后期,法斯宾德的政治观点开始在电影中呈现。14集的迷你剧《柏林亚历山大广场》是他最受争议的作品之一,其中的政治观点和拍摄手法都曾为他招致谩骂和攻击,这部剧一度被评价为“惨不忍睹的垃圾”。从法斯宾德的政治观点来看,他对当时的德国是失望的:“我所生活的国家是一个我根本就否定其结构的国家。虽然我对我的国家另有期望,但我在这里仍然做我应该做的事。”法斯宾德口中“应该做的事”就是一刻不停地拍电影,这也是他三番五次要出走美国,而最终都未能成行的原因。

“我要呈现的重点是德国人——我指的是‘普通的德国人’,而我真正最熟悉的也只有德国人——他们的本性如何倾向于让这样一个可能会引起争论的法西斯理念演变成那样一个不受争议的纳粹主义。”这段话是法斯宾德对《柏林亚历山大广场》拍摄初衷的自述,用它来解释法斯宾德的电影和全部人生,似乎也不为过。 电影电影节法斯宾德