曾梵志:沉默和喧哗

作者:曾焱曾梵志通常不会离开北京超过4天以上。那样他会感到不安。

只要在北京,如果没有其他日程,他每天上午9点半走进工作室,直到晚上离开。

每年他都会在春天开始绘画一件大幅作品。助手提前一个月订好画布,抬放在工作室。他会花上一个星期的时间来观察这块画布,触摸,感受,手指在虚空中比画,动笔前,将精力和体力养到完足。

画刷一旦落下,头三天仿佛暴雨无歇无止。助手观察他的心情、进展,让音乐在柴可夫斯基《第二钢琴协奏曲》、斯美塔那《沃尔塔瓦河》这些熟悉的旋律中转换,偶尔也会是《红灯记》和《沙家浜》。“不对,换一个。”他向助手直接要求。

工作室外,院子里的小园林由他亲自打理,花时有序:从门口移步到院尽头的池塘,一路四季,迎春花后有粉紫玉兰,盛夏荷,凌霄开至深秋。

他在草场地的邻居是劳伦斯·何蒲林,香格纳画廊的老板。当年他将自己的画交给何蒲林时,这个瑞士人还只能把它们挂在上海波特曼酒店的二楼走道上。20年过去,他们仍然在做邻居。“我们俩话都不多,在一起只能聊聊艺术和未来,要不就各自沉默着。”

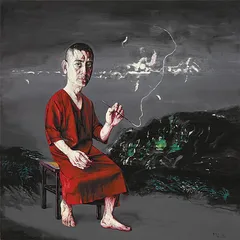

尤伦斯当代艺术中心正在举办“曾梵志·散步”大型个展。在日本建筑大师安藤忠雄设计的灰度空间里,曾梵志《自画像》在七堵墙体结构的层层窗格中侧身睥睨:“面具”背后的这个人到底是谁?

三里屯

三里屯

1995年9月初,栗宪庭策划的“从国家意识形态下出走”中国当代艺术展被陈列在汉堡的“文化广场”。这个“文化广场”是一所废弃的厂房,被改造为剧场、乐队、咖啡厅和展厅。这种建在现代工业遗址之上的艺术场所国内如今也到处可见了,但那时候还是新鲜东西,和正经美术馆相比,在这种场地展览,似乎给国内艺术家留下的印象是没有那么被重视。

在十来位参展艺术家里面,曾梵志属于最年轻的,刚过30岁。但此行给他最深的印象并非展览,而是一行人从汉堡抵达阿姆斯特丹后的第二天早上,他发现自己带出来的美元都不见了。“2614美元,这个数目我现在还记得特别清楚,因为对我来说是笔巨款。那时候我们每年也就卖出去一两张画,画价也不高。”那时国内没有真正的商业画廊,买画的主要是使馆人员、大学里的外国老师和留学生、外国游客。有段时间,一个使馆工作人员表示愿意为他的画分期付款,这是他第一次听说这个名词,于是每个月他都可以去领回100美元。

整个90年代中后期,中国当代艺术在西方展示的机会增多,欧洲的重要艺术媒体也开始刊登关于中国大陆艺术家和艺术展的报道。在一种渴望被西方看见、和西方对话的语境下,中国当代艺术不得不主动携带与文化差异、民族属性和意识形态相关的视觉参照。曾梵志印象中,那个时期在欧洲办的展览几乎都是10人以上规模的群展,而且,无不在展名前面冠以“中国当代艺术”这个大帽子。

去汉堡那次,曾梵志从武汉北漂到京城不过两年多时间。“我上大学的时候,就想毕业一定要去北京,一定要去北京。但我是湖北美院的,想分配到北京几乎是不可能的事。后来我1993年自己跑过来了,辞掉了工作。那个时候也不叫辞职,叫停薪留职。”

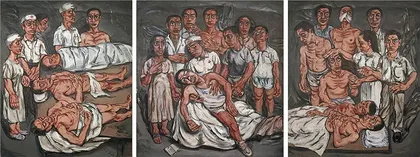

他1991年毕业后被分配到江汉区一个街道办事处的防汛指挥部,指挥部下面有个劳动服务公司,叫扬子江广告,沿江十几块广告牌都归这个公司所有,他就是被分去画广告牌的,算是这个单位唯一的大学生。上班第一天,领导给了他很长一把竹梯,让他背着到马路对面去画广告牌。“我油画系毕业,学校是把我们当艺术家培养的,出来让我画广告,我觉得很痛苦。我就天天在家不上班,画我自己想画的那些油画。这次展览里面的《协和三联画之二》就是那个时期画的。”

80年代末90年代初,在全国艺术圈名声挺响的是“圆明园”,他也一直向往,觉得有很多艺术家聚在那儿,肯定是一个特别有意思的很自由的状态,他就去考察。“一看,哎哟,我说这不是我想去的地方。”他从小在武汉最显洋气的汉口长大,虽然不是个什么了不起的城市,但生活习惯完全是城市的。跑到圆明园村一看,街上养猪、养鸡,一堆土房到处垃圾。“艺术家吃喝拉撒天天在一起,我不喜欢这种生活,我还是希望至少有个相对独立的状态。后来我就找皮力帮忙,他帮我到处找房子,最后找到中央美院一个老师,他爱人有个同事的朋友在三里屯有套富余房子。当年私人出租还算违法,也不敢明目张胆,因为隔壁邻居都是房主同一个单位的,我们就说是表姐、表哥这种亲戚,才把这个房给租下来。”

1993年春天,漫天柳絮中,他提个箱子到北京来了。曾梵志说,那时候三里屯安静得不得了,街上几乎没有行人,很远地看一个人骑着自行车,稍微按下铃铛,声音就穿了过来。现在的遍地酒吧当年也没有,直到1998年左右才开了第一家酒吧“白房子”。1995年他搬到附近的新源里,租了一室一厅,客厅也当画室,但也不敢多画,因为画完没地儿放,全堆在阳台上。下雨怕进水,只能在那些画上覆块塑料布,下面垫上砖头。曾梵志成名后,传他癖好穿白衬衫画画,画完了身上可以干净得没有一滴颜料。向他当面求证,他说是有这么回事,除了从小有洁癖,也是当年三里屯时期因为房间太小,无奈中养成的习惯。

1994年曾梵志开始画“面具”系列。尚未成为艺术评论家的大学生皮力旁观了他到北京后的第一次转型。皮力的父亲、批评家皮道坚是曾梵志湖北美院时候的老师,1990年,还是“大三”学生的曾梵志办了一次自我组织的个展,皮道坚为他写了一篇展览前言《早熟的单纯》,因了这层原因,皮力在武汉家中就认识了曾梵志。1992年皮力考上中央美院,之后来北漂的曾梵志请他帮忙找房子,一段时间来往很多。皮力每个周末都到曾梵志画室去吃吃饭打打牙祭,无意间,也见证了这个系列如何诞生。

1994年曾梵志开始画“面具”系列。尚未成为艺术评论家的大学生皮力旁观了他到北京后的第一次转型。皮力的父亲、批评家皮道坚是曾梵志湖北美院时候的老师,1990年,还是“大三”学生的曾梵志办了一次自我组织的个展,皮道坚为他写了一篇展览前言《早熟的单纯》,因了这层原因,皮力在武汉家中就认识了曾梵志。1992年皮力考上中央美院,之后来北漂的曾梵志请他帮忙找房子,一段时间来往很多。皮力每个周末都到曾梵志画室去吃吃饭打打牙祭,无意间,也见证了这个系列如何诞生。

“‘面具’是在三里屯时期出现的。当时曾梵志因为1990年的个展和其他一些展览,在当时前卫艺术圈子里迅速成名。在这个情况下,即使你自己不变,势必很多原先的社会关系都会阴差阳错地发生变化。我想正是这些变化,包括来到北京后身处和武汉那种完全不同的环境,才会有‘面具’。北京当时正全面开启市场化,人的物质欲望被空前地激发出来。这种不同环境中的紧张和焦虑,必然会成为这批作品的一个因素。”皮力跟我回忆。

“你发现没有,‘面具’里我画的人全都西装革履?因为那个时期全国人民都以穿西装打领带为身份象征,借钱也要买一件,这个给我印象太深了。”曾梵志说。之后多少年,我们仍然隐约可以从曾梵志身上看到这一着装观念的延续——有若干年,出现在媒体报道或杂志封面上的艺术家大都身着十分合身的名牌西装,裤线笔挺,衬衫挺括,拥有西方绅士的派头。在另一张人物报道的照片里,他戴了一顶红色礼帽,立在画室门口两重华美的灰色帷幕之中。“但曾老师现在基本穿帽衫、夹克和牛仔裤。他还喜欢收藏各种球鞋。以前的那些衣服都在楼上衣柜里放着。”工作室的助手说。在讲述《肖像L》的故事时,曾梵志也写到他曾经合作多年的香格纳画廊老板、好友劳伦斯·何蒲林对他的告诫:“后来很长一段时间,我都把这张画挂在工作室二楼的墙上,他严肃的眼神正对着我从前买的那一堆花哨又不常穿的衣服和鞋子。劳伦斯一直告诫我要更简朴地生活,因为这会提醒我们工作来之不易,变得更勤奋和珍惜。”

他初到北京时其实还在继续画武汉时期的“协和医院”元素,可很快觉得,那些东西跟自己身边的现实生活没关系了。“面具”那种虚饰夸张下面掩饰的紧张和孤独,以及欲望,才是他那时更真实的感受。不过,“协和”画面上曾经给老栗留下过深刻印象的“惊恐的眼睛”和“痉挛的手”仍在“面具”里延续下来,并被赋予了更多一点其时中国当代艺术中流行的辨识度,虽然他被认为已经“顽强地避开已成为中国当代艺术代名词的‘玩世现实主义’和‘政治波普’”。

画出七八张后,曾梵志把老栗请到工作室来,“老栗看了说不错”。但与曾梵志本人讲述略有出入的版本,是有篇报道中曾写,老栗第一次看到“面具”后没有说话,第二次还是没有说话,过了一段时间才写文章评价了这批作品。

曾梵志也说,他那时候能卖得出去的画还是“协和医院”,一段时间没人要他的“面具”,直到最早买走他《协和三联画之一》的香港汉雅轩老板张颂仁出现在北京工作室,“笔挺西装下面的血肉那么鲜活,可是已经那么全面被制定到中产的文化制度,和同时让人自动投入到消费文化的欲望满足的快感中,是那么真切。”张颂仁将当时画出来的20幅早期“面具”带到香港,为他举办了重要的个展“假面”,汉雅轩也在1995年成为曾梵志的第一个合作画廊。

“我们主要是君子协定。不过他很守信用的。那是他第一次个展。我后来没再办‘面具’展示,因为我认为彩色的面具画没有以前强。”

“梵志给我另外一个最大的惊奇是他第一次来香港的表现。他社交方面完全没有问题,还立即把收到的画款买了很准确的名牌服装。我对名牌不懂,但在这点上发现他特别有魄力,敢投入,敢改变。我认为他这些重要作品是这个时代的视觉代表,所以一直舍不得放手,也不让人知道还在我那里,哈。”张颂仁告诉我。

接下来的故事却颇有点商界轶事的味道:“上海滩”服饰的老板邓永锵通过张颂仁买了一张《面具No.6》,将它放到自己在香港拥有的一家名流会所“中国会”。据称邓是4000美元买画,却花5000美元配了一个古董画框,然后将它挂在一个所有来人抬头就会看到的楼梯走道处。他告诉每一个来访者,画家画的是查尔斯王子。画中那个西装革履的男子只手微曲放置胸前,象是准备与人握手之前的样子,确实和人们从新闻照片上看到的查尔斯王子的习惯性姿态有几分相似。几乎所有看过画的名流都相信了这个故事,并在画前合影,画和画家因此也在更享有声望的圈层为人知晓。“我画的就是一个普通人。”曾梵志后来一直这么回应,但答案如何其实也没人关心了,反正故事足够吸引人。

江汉区

江汉区

曾梵志的工作室里,为女儿布置了练习舞蹈的把杆和大镜子。他其实也喜欢看女儿画画,经常向朋友炫耀她的进步,但从不当面表扬她。有一天临出门前,女儿拿了张画给他看,他觉得非常好,问这是你画的吗?真是张好画啊。女儿第一回听到父亲赞她的画,躲到一边,激动得哭了。

在要不要女儿学画这件事上,曾梵志一直很犹疑。他觉得搞艺术太磨人了,不愿意女儿将来做这个,可内心又很想让她学好画画,“画画能让人有一个和自己单独相处的方式”。

他当年就是依靠绘画,度过了漫长的少年。曾梵志从小是个长得好看的害羞孩子,不愿说话,不爱上学,是常人目光中的“问题儿童”。他父母都是印刷厂的普通工人,家住汉口老城中心,周围就是汉正街、统一街那几个市场,比较乱,街坊里面有被枪毙的,有抓起来坐牢的。他父母觉得小孩在这种地方只要不学坏就好了。曾梵志只喜欢坐在家里画画,他们心里就比较踏实。

15岁那年,初中没上完,他就央求父母让他退学。“我从小学到中学一直觉得上课很痛苦。我小时候属于特别害羞的人,所以就画画来逃避。画一个什么东西出来,我就开心,然后一到学校我就痛苦,想着赶紧放学回去,回去也不做作业,就画我的画。”

退学后他进了印刷厂,一边上班,一边用业余时间画画。在工厂期间他认识了一个比他大10岁,叫燕柳林的人。妹妹曾繁慧记得,她哥认识小燕以后,几乎每天下午领着一大帮人来家画画。“十几个人在客厅里画画,我经常在前面的小房里看书,家里安静到可以听到他们各自的笔在纸上的沙沙声,我翻书的声音都比他们响。画完以后,他们会把各自的画靠墙摆放成一排,由小燕主评,其他人稍后发言。”

曾梵志记得小燕第一次带他去湖北美院,他很吃惊,简直不可思议,怎么还有这样一个学校,全部人都在那儿画画?小燕鼓励他一起考大学,说你一定要把文化课补上来,否则画再好没用。他就去报了夜校的高考补习班,在那儿补了一年、两年……每一年他的分数都比头一年增加很多,但是离分数线总还是差一点。一直考到第四个年头,小燕超龄了,曾梵志同时接到了广州美院和湖北美院的录取通知书,他妈收到一张就哭一回。

现在已经做了心理咨询师的曾繁慧感叹:“虽然那个年代没有像今天这样看重学业,但初中就退学的人,其实也没几个啊!我哥初二都没有读完就决定退学不读了,成为职业画家并有所成就已经是30年以后的事了,哥哥的早年其实很艰难,培养他和成就他需要一个家族和那个时代共同的成全。”

在湖北美院,他还是问题学生。当时学校要求他们去黄土高原和西藏、湘西、云南体验生活,每次他都不太愿意去。“那时全国美展主流就是风土人情,因为不会涉及意识形态的问题,而我就特别反感:两个星期去黄土高原,只能看个皮毛,我怎么体验到那边的生活呢?我的生活就在我身边,我要画跟自己生活有关的东西。”

曾住在医院隔壁,因为有亲戚在里面工作,他可以天天去用医院的洗手间,而不用去挤街上的公共厕所。他每天看到那些病人和医生,毕业创作的时候,就提出要画这个东西,老师有点不高兴,他就准备了两套方案,把西藏的草图交上去通过了,自己私下画的是《协和三联画》,4.6米宽、1.8米高,当年算是巨幅,尺寸是根据他家门来量的,多一厘米都可能进不去。这幅画明显受到西方宗教绘画的影响,参照了“圣殇”那种构图,表现出普通人精神氛围的复杂性。后来张颂仁由栗宪庭带着来武汉为“后89中国新艺术展”选作品,以2000美元一幅买走了。这笔钱,也让曾梵志有了做职业艺术家的勇气和自信。

张颂仁忆起当年见面情形:“当时曾梵志刚从美院毕业,住在一所破落大洋楼的阁楼,窗外就贴着临街的霓虹告示牌,感觉很诡异。他给我的感觉是个神经质的艺术家,很执着,但特别敏锐。他的‘医院’呈现的苍凉无助很能够表达当时底层民众给我这个外地人的感受,所以立即就要求提供给‘后89中国新艺术’这个展览。”

“那时候我已经接触到德国表现主义。学校有两个图书馆,给学生看的和给老师看的。教师资料室每个月有新的国外期刊,各种画册,所以我们会尽量跟老师搞好关系,好去里边看书。全资料室只有一本《世界美术全集》,永远都借不到,去得再早也借走了。我想看的其实就是里面那块肉,苏丁画的肉。”对这块肉的痴迷,还有家门口小街尽头的那个肉铺,这些都在90年代后期走上曾梵志的画布,变成了《肉》《人类和肉类》。他故意把人的颜色画得和肉一样,这后来也成了他的绘画特色。

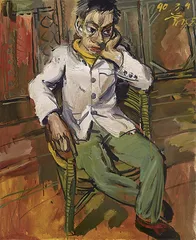

他画肖像的感觉也是大学三年级找到的。他有一张画叫《忧郁的人》,一张青年肖像。1993年他把画卖给了一个台湾基金会,他回忆“当年为了吃饭,谁要买任何东西根本不犹豫”。

画的是他的同学周宁。他老是自己一个人待着,不是很高兴的样子。曾梵志用一瓶啤酒和一盒午餐肉,说服了对方给他做模特。“我搬一把椅子放在窗前,当时房子很小,我站在离他一米远的地方画。他一上来就做了这么个动作,我说别动,你这个动作就是我一直想画的。我画得浑身发热。在这之前,我画画从没有过这种感觉。”

2012年,他用特别高的价格把那张画从拍卖会上买了回来,1100多万元。当时有很多人传言他是自己送拍,再做一个高价把它买回来,他也懒得去争辩。

草场地

草场地

2008年后曾梵志持续创造的拍卖纪录是从一张《面具系列No.6》开始的:这幅画在2008年香港佳士得春拍上以7536万港元成交,成为当时中国当代艺术家作品拍卖的最高纪录。

但在旁观者眼里,2008年对于曾梵志来说,更重要的大事记恐怕还有世界级当代艺术收藏家、佳士得拍卖行的最大控股人弗朗索瓦·皮诺对他工作室的造访。可以说这位法国富豪是现今全球当代艺术界最具影响力的人物之一,他在威尼斯相继拥有了自己的两座私人美术馆——格拉西宫和旧海关大楼,他也被披露出是数件引人瞩目的艺术交易的主导者。

2008年皮诺到北京,拜访了一些艺术家。据说头一天他们拉了一个名单,请上面所有的艺术家吃饭,曾梵志缺席了。第二天,皮诺在旅法艺术家杨诘苍和他法国妻子的陪同下,单独去参观了曾梵志的工作室。不管是旁人所以为的精心邀请,还是皮诺主动到访,彬彬有礼的曾梵志和他布置讲究的工作室,应该给皮诺留下了与之前一天聚会完全不同的印象。据曾梵志说,皮诺那天显得很高兴,当场表示想买几幅作品,但曾梵志自己有个规矩,来访的藏家一次只能买走一件。不过那天曾梵志因为路上出了小事故,比皮诺约定的时间迟到了一个小时。“为了表示歉意,我最后卖给他两幅。”艺术家对艺术创作和商业市场所表现出来的掌控能力,成为日后合作的开始。

“因为皮诺,他进入了另一个更高的圈层。”一位艺术圈人说。在纽约,有人目睹曾梵志参加的饭局,都有邓文迪或章子怡这样的明星人物在场。

2009年,曾梵志在国外做了两个个展,一个在纽约阿奎维拉(Acquavella)画廊,另一个是西班牙巴塞罗那的Godia基金会。全球知名艺术网站Artprice公布的2009年拍卖价格500强名单中,他跃升为中国第一、世界第六。2014年2月,巴黎市立当代美术馆以他们所称的“首次采用与欧美艺术家完全对等的方式”为曾梵志举办了法国回顾展,39件作品,其中有向尤伦斯夫妇借展的《最后的晚餐》,达·芬奇画中的13个人物都被换上了戴面具的少先队员,围在桌边吃西瓜,被西方解读为对中国社会在90年代经济改革时期的现实隐喻。2001年这幅晚期“面具”完成后,就被尤伦斯夫妇直接收藏了。而在和美术馆借展签约后,尤伦斯夫妇将画送拍2013年香港苏富比夜场,1.8亿港元的成交价格让曾梵志成为亚洲最贵艺术家,但也受到部分西方媒体对尤伦斯夫妇这次拍卖在学术平台和交易路径之间投机的质疑。

2011年,以强势和高调著称的全球画廊大腕高古轩宣布,曾梵志成为他们代理的唯一一位中国艺术家。“梵志的手法与意象都跟西画很密切,可是内容与感情又完全属于中国这个时代,更准确地说是这个时代的心灵。至于高古轩画廊,曾梵志当然是他们的理想合作伙伴。”张颂仁说。

2014年10月22日,曾梵志的抽象风景画《从1830年至今》在当代艺术家从未进入过的卢浮宫德侬厅展出,致敬德拉克洛瓦的《自由引导人民》。曾梵志告诉我,这个计划前后摇摆了两年,中间几乎要放弃,没想到还是实现了愿望。“卢浮宫希望中国艺术家参与。这里面有皮诺先生的关系,也有佳士得另外一位亚太区主席高逸龙的努力。”

皮诺来访时,曾梵志其实刚搬到草场地没多久。早在1995年,他在遥远的燕郊花15万块钱买了两亩地,2000年搬了过去,有了一个自己的小院子。在那个工作室,他彻底告别已经画了10年、但令他感到激情衰竭的“面具”,转向实验“肖像”和“抽象风景”。2000年他由中国园林和传统书法而开始迷恋纯线条,并由此形成一组全然抽象的作品,但直到4年后,他才正式画出“以线条召唤出风景的形象”。燕郊时期,他也和其他同行一样,全程经历了中国当代艺术市场令人瞠目结舌又不免心醉神迷的疯狂暴涨。2006年前后,艺术圈里仿佛所有关系都是开放的,成功看起来垂青每一个人,直到2008年金融危机。

2007年12月,曾梵志有了草场地现在这个工作室。在一些人印象中,他在2007~2009那几年看似和国内的艺术圈日渐疏远,成为奢侈品牌活动和时尚杂志封面上出镜最多的艺术人物。有国外藏家向媒体描述第一次在画展上看到的曾梵志,穿着精致而讲究,安静地靠在一根柱子上,抽着著名的Partagas D4雪茄。他精心打造的草场地工作室,被时尚杂志列举了几乎每件画具、家具和器物的品牌,从玻璃茶几上专门定制的白色蜡烛,咖啡几上陈列的全球限量版雪茄盒,建筑大师勒·柯布西耶设计的马毛躺椅,到毕加索也用过的瑞士品牌画箱……但走进他的工作室第一眼我们也能看到,一个极其讲究的西式阅读架上,一本翻开的《元代绘画全集》和一张以头版刊登他个展“散步”报道的国外报纸被工整地并列摆放,他新近从巴塞尔买到的珂勒惠支的农民起义题材的珍贵素描,都在他目光随时可以落到的地方。

“在三里屯和新源里时期,我经常去他的工作室。他工作非常有规律,白天画画,晚上有时约朋友吃饭。因为他的画法,一旦开始一张作品就必须一直画完,所以他是在非常高强度时间段里工作。后来在草场地,我们见面相对少一些,他好像也不愿意别人看他画画。我估计画画是他自己和自己相处的时间吧,所以他要维持一种封闭的状态。但是我每次去,很多时候他是一个人在工作室里听着音乐,音乐声很大,好像可以把他自己和世界隔开。我猜想,时尚杂志也好,社交场合也好,在今天,不仅是曾梵志,对于很多艺术家都是一个工作。好的艺术家是能把这两者分开的,而不是顾此失彼。这是20世纪艺术生态非常重要的一个变化。”皮力说,这30年,他们赶上国际艺术界在80年代末之后对中国的兴趣,赶上了随后国际上中国艺术市场的崛起以及中国本土资本新贵开始推崇中国当代艺术。这个时机不会再有了。但这种特殊的地位也成为人们,包括专业人士解读他们的一道屏障。“喜欢他们的人和讨厌他们的人的理由都是一样的,就是‘价格高昂’。” 艺术美术画画曾梵志中国当代艺术