阿里实验:寻找原初引力波

作者:曹玲 ( 美国科学家阿兰·古斯在马萨诸塞州麻省理工学院天文台的射电望远镜旁 )

( 美国科学家阿兰·古斯在马萨诸塞州麻省理工学院天文台的射电望远镜旁 )

2014年3月17日,哈佛史密森天体物理研究中心,BICEP项目负责人之一、苏萌曾经的博士生导师约翰·科瓦奇(John Kovac)开始介绍首次发现的原初引力波信号的观测结果,以及专门设计建造的核心探测装置:第二代BICEP南极望远镜。

在不到一天的时间里,全球超过350万人尝试登录哈佛网络直播平台,希望得知新闻发布会的细节,以至于哈佛完善的网络平台彻底崩溃。

对此,苏萌曾满怀激情地写道:“作为宇宙中稀有的智慧生命的我们,窥探到了宇宙诞生后最初的一瞬间留给后人的信息——请相信我,作为智慧生命的种群,生活在这样的一个宇宙中,真的是一件非常幸福,更是幸运的事情。”

但很快,有科学家质疑BICEP2探测到的引力波信号有可能是星际尘埃产生的噪音信号,引得学术界一片哗然。2014年9月,欧洲宇航局公布了普朗克(Planck)卫星的观测数据,他们的数据支持星际尘埃的有关质疑。2015年2月,欧洲物理学家小组宣布通过普朗克卫星的调查,原初引力波的发现确实是个失误。为此,BICEP2整个工作组的声誉遭受了重大影响。

“这是一个不好的消息,原初引力波并没有找到;对于中国来说,这可能又是一个很好的机会,既然原初引力波还没有找到,我们就还有希望。”苏萌说。

( 第二代BICEP南极望远镜 )

( 第二代BICEP南极望远镜 )

2014年5月,在美国发布发现原初引力波不久,中国科学院高能物理研究所的张新民研究员等人,就提出了发展中国的原初引力波项目——阿里实验计划。该项目计划在西藏阿里地区狮泉河镇南30公里山脊头部的阿里天文台进行引力波观测。阿里天文台海拔5100米,是北半球首个海拔超过5000米的天文台。这里云量少、水汽低、透明度高、视宁度条件好,这些优点使阿里成为天文学家眼中“仰望星空”的最佳点。

为什么已经发现了双黑洞产生的引力波,还要去寻找原初引力波?原初引力波又是什么?

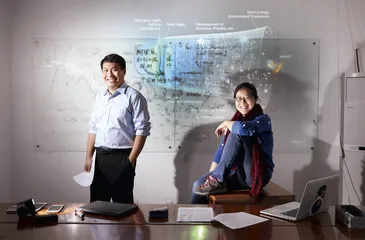

( 参与BICEP2项目的麻省理工学院物理系研究员苏萌(左)和中科院高能物理研究所副研究员李虹正在筹备阿里实验计划

)

( 参与BICEP2项目的麻省理工学院物理系研究员苏萌(左)和中科院高能物理研究所副研究员李虹正在筹备阿里实验计划

)

今天我们对宇宙最基本的认识是,宇宙起源于138亿年前的一次大爆炸。美剧《生活大爆炸》的片头描述了大爆炸理论:我们整个宇宙诞生之初温度密度极高,随着不断地膨胀,宇宙慢慢地冷却。传统的大爆炸理论描述了宇宙如何扩张,如何冷却,物质如何凝结并构成了星系与结构。但是它并未提及大爆炸本身,并没有告诉我们什么爆炸了,爆炸之前发生了什么。

1980,32岁的美国科学家阿兰·古斯(Alan Guth)提出了一个新的理论——宇宙暴胀,对宇宙学有着深远的影响。

提出宇宙暴胀的想法之后,他想到最好的普及方法就是到处做报告。1980年春天,只是个博士后的阿兰打破了传统的宇宙形成理论,向前追溯宇宙的形成。他的演讲题目是《大爆炸后的10-35秒》。

原始的宇宙大爆炸模式存在一些缺陷,尤其是宇宙形成的第一瞬间,究竟发生了什么,完全是个谜,阿兰的理论完美地解释了大爆炸的瞬间,引入了一个称为暴胀的新要素。暴胀导致宇宙在进入慢速扩展之前,以惊人的速度扩展,这或许是宇宙演化历史中最不可思议的一瞬。

暴胀论解释了什么促使宇宙发生了当前巨大的扩张,宇宙开始的时间大概发生在大爆炸发生瞬间之后的10-37秒。“这个时间如此短暂,以至于我用了一些时间才让自己相信我讲的这些东西都是有道理的。”他在BBC拍摄的纪录片《寻找引力波》中说道。

典型宇宙最初大小约10-24厘米宽,比一个质子还要小10亿多倍。暴胀结束后,宇宙的大小约为1厘米。在那之后它从1厘米发展到了如今的宇宙。暴胀论解释了一些重大问题,为什么我们的宇宙如此之大,呈现出近乎完全扁平的几何结构?为什么如此大的宇宙,各方面如此均衡?阿兰的理论也预示着,在早期的宇宙中存在引力波。因为这种引力波产生于宇宙诞生之初,人们给它起名叫原初引力波。

之后几十年,暴胀论的变化层出不穷。上世纪90年代,暴胀论的第一个证据出现了,被送到太空的一系列卫星对大爆炸的余辉进行了新的测量,观测结果表明和暴胀论的预测完全吻合。

暴胀论最重要的预测是时间开端即出现的引力波。“实验证据非常重要,能否发现原初引力波可以验证暴胀论到底是正确还是错误的理论。”

发现引力波将为整个暴胀论提供确凿的证据,暴胀论只预测出原初引力波,但是并未说明引力波到底多大。

当人们谈论大爆炸引起的引力波时,通常认为它是传遍宇宙的巨大的冲击波,这是错误的。暴胀产生的引力波属于量子力学的范畴,它的波长非常的小,用望远镜可以找到证据。

寻找这种引力波信号的方式是研究宇宙微波背景辐射,这种辐射基本是大爆炸的余辉,随着宇宙冷却释放出来,如今这种极其微弱的电磁波,依然充斥在整个宇宙中。这是宇宙中最早的光,它给了我们大爆炸发生后约30万年前的宇宙印象。如果引力波存在于早期的宇宙中,将会影响这些光波的方向,也就是所谓的偏振。

宇宙微波背景辐射有偏振,它会在这种偏振中产生一种特定的漩涡模式,被称为B模式,画出来有点像风车的形状,这是引力波的独有模式。引力波拉伸和压缩空间,会在大爆炸的余辉(宇宙微波背景)中留下这种模式的印记。如果这种B模式真的存在,它会是宇宙历史上第一瞬间派来的、不可思议的强大信使。寻找爆炸产生的引力波变成了寻找这种B模式,如果暴胀理论是正确的,就会有B模式等待人们去发现。

事情似乎变得很简单:只要建造最好的望远镜来找到B模式信号,就能证明原初引力波的存在。这正是科瓦奇和他的伙伴们十几年来一直在做的事情。2002年左右,科瓦奇组建了一个20人左右的团队,提议在南极的极点附近建设一台名为“BICEP”的望远镜。这是世界上首次专门针对搜寻原初引力波产生的B模式信号而建造的探测装置。由于投资相对较小,科学目标又非常重要,BICEP项目很快就得到了批准。

为什么科学家要不远万里去南极寻找原初引力波?

考虑到宇宙微波背景辐射的信号特征,以及来自天空中其他辐射源的影响,1000亿~3000亿赫兹的频率是最佳的观测窗口。这个波段的电磁波会被大气中的水蒸气吸收,同时水蒸气也会发射大量类似频率的信号,极大地影响观测。

相对来说,南极是个很好的观测位置。南极观测站的位置海拔约3000米,空气中液态的水基本变成了固态,停留在地面上。即便在空气中,水也是以小冰晶的方式存在,整个大气在微波波段变得相当同名,提供了一个地球上最好的观测站点。

据阿里实验计划负责人、中科院高能所研究员张新民介绍,除了南极之外,地球上能找到的绝佳观测点还有三个:南半球有智利阿塔卡马沙漠的高山之巅、北半球有格陵兰岛和我国西藏阿里。他分析,阿塔卡马沙漠和阿里都处于中纬度,扫过的天区面积比高纬度地区要大很多,未来阿里将成为北半球天区第一个地面观测点,开启北天区原初引力波观测的新窗口,与南半球相呼应。目前,美国已经在南极和智利进行了引力波观测。如果不考虑成本的话,也可以把探测器发射到太空中,比如美国航空航天局于2001年发射的威尔金森探测器,以及欧洲空间局于2009年发射的普朗克卫星。

BICEP项目经过紧张的准备,于2005年南极的夏天正式建造,2006年开始采集科学数据。由于条件有限,只有在南极每年极昼期间大约3个月的时间内,才有机会运送给养,修复或者升级BICEP望远镜。这个时候他们会暂停观测,进行紧张的工程建设,比如加注大量的液氦把整个望远镜冷却到-270℃,来降低探测时的噪音。

在余下的极昼以及整个极夜期间,BICEP会对一个特定的天区进行不间断观测。在极夜到来之前,绝大多数BICEP成员都会撤出南极,只留下工程师斯蒂芬·里克特在那里待上9个月,负责望远镜的运行和维护。每天他都要步行1公里多路去望远镜那里工作,户外温度在-40℃至-73℃,冬季6个月没有太阳,天上只有美丽的星星和极光,他却说那是世界上最美的一条上班道路。

从1992年起,科瓦奇每年都要去南极建设宇宙微波背景辐射探测装置,几乎没和妻子家人一起度过圣诞节。

第一代BICEP工作到2009年,之后进行升级。第二代仪器BICEP2观测效率由于探测器技术上突飞猛进,一下提高了近10倍。苏萌是科瓦奇在哈佛大学的第一届学生,2008年加入BICEP团队之后,主要负责处理分析第一代BICEP望远镜收集的数据,一直没有去过南极。

辛苦的工作并没有换来巨大的成果。“普朗克卫星的数据表明,BICEP观测的南极最干净的一片天区,被银河系自身的尘埃污染了。这些小颗粒本身也辐射微波,尘埃造成的辐射让数据的可靠度下降。BICEP的研究面临一个困难,它被宇宙尘埃挡住了。”阿里实验计划成员、高能物理研究所副研究员李虹说。

那么,北半球有没有银河系自身辐射少一点、更干净的一个天区来寻找引力波呢?

普朗克卫星的观测表明,北半球可见的天区有很多地方是挺干净的,可能存在透过银河系观测宇宙的更好窗口。“我们现在有一个很好的机会,机会就是我们有青藏高原和阿里天文台。我们很可能有一个更干净的窗口,率先发现原初引力波。虽然我们和国外的研究可能存在一定差距,但是至少整个北天区只能通过阿里观测站来寻找引力波,这是一个天时、地利、人和共存的机会,我们正在努力去促成这件事。”苏萌觉得这是一个开展引力波探测千载难逢的好机会,他忙于阿里实验计划的筹备工作,计划把工作的重心从美国转到中国来。“目前寻找原初引力波的实验主要在南半球,即南极和智利,阿里天文台加入后,即可实现全天覆盖。”“以前我们一直讨论可不可以去丹麦的格陵兰岛进行观测,那里靠近北极,海拔3000米,但是一个寸草不生的荒原,工作环境并不比阿里好,而且阿里的可观测天区是格陵兰岛的两倍。”苏萌说,“目前,很多国家的研究小组都希望通过阿里这个平台,和中国进行国际合作。”

张新民也屡次表示,按照计划,阿里实验预期5年就可以出成果,造价约1亿元。这个数字,相比其他基础科研的投入而言,不算大数目。

“我们现在有一个很好的契机去了解宇宙是如何诞生的,能够回答这个问题无论是从哲学层面还是科学层面,都是一个很大的进步。”苏萌说。

“太极”与“天琴”:中国引力波计划

除了预算1亿元的“阿里实验计划”,中国目前还有中国科学院的“太极计划”和中山大学的“天琴计划”两大引力波探测计划,因为二者都是空间探测项目,所以预算巨大,都超过上百亿元。

据“太极计划”首席科学家、中科院力学所国家微重力实验室胡文瑞院士回忆,2008年,中科院基础局找到一笔资金,专门用来布置一些前沿科学,做当时看起来还不太受重视但未来有可能产生重大影响的课题,其中就包括引力波探测。很快,科学院空间引力波探测工作组成立,靳刚、康琦、刘润球、罗俊、聂玉昕、魏志义、燕琳、詹明生、张晓敏、张永维、张元仲等专家都是论证组成员。其中,罗俊即如今的中山大学校长,其领衔的“天琴计划”于2014年发起,在LIGO成果出来之后也受到瞩目。

为了给这个项目起一个好记的名字,工作组把它叫作“太极”。中科院大学副校长、吴岳良院士介绍,按照中国的宇宙观,万物始于“太极”,探测引力波就是研究宇宙万物的起源,而太极的图形与双黑洞形象很相似,于是“太极计划”就此得名。照初步规划,太极计划将于2033年前后发射中国的引力波探测卫星组,进行低频引力波探测。“太极计划”首席科学家胡文瑞表示,上述方案将在今年底上报审批。

“太极计划”是一个中欧合作的国际合作计划,目前有两个方案。方案一是参加欧洲空间局的LISA双边合作计划,通过贡献20%的装置加入LISA。方案二是发射3颗中国的引力波探测卫星组,与LISA计划于2035年左右发射的卫星组同时遨游太空,各自独立进行引力波探测,两组卫星互相补充和检验测量结果。

按照欧空局规定,所有重大项目的参与方需要投入20%。第一个方案中,欧空局投入经费为10亿欧元,所以中方需要出资2亿欧元。第二个方案中,又有两个规划,一个规划是中欧双方各出资10亿欧元,形成两组独立的卫星组,各采用两路激光干涉。另一规划是中国发射的3颗卫星组,采用双向激光干涉,共六路激光两两干涉,可直接相互检验测量结果。

在探测引力波的卫星计划方面,欧洲已经开展了近30年的研究。1993年,欧空局首先提出激光干涉空间天线(LISA)计划,进行空间引力波测量。在最初的设计中,该天线阵列由在太阳轨道上的三个探测器组成,三个探测器之间的距离500万公里,采用双向激光干涉,共六路激光干涉。后来受经费的限制,修改了方案,三个探测器之间采用两路激光干涉,同时该计划更名为eLISA,已被欧空局正式列入L3计划。2015年底,欧空局发射了关键技术验证卫星LISA探路者(LISA-Pathfinder)。

据吴岳良介绍,2013年中国和欧空局的双边备忘录并没有具体说明如何合作,到2015年的备忘录就商讨了具体参与事项,比如中国如何参与,一些仪器设备基本达到要求。“中国在局部技术上已达到欧洲空间局的水平,但至于自主研发的引力波探测卫星还有很大的差距。”

“究竟选哪一个计划,要看国家的论证和投入,不论哪一个计划都要进行国际合作。”吴岳良说。在他眼里,这么多年来,太极计划遇到的最大困难在于没有吸引到人才。“国家没有投资立项,就对年轻人的吸引力很弱,队伍很难扩大。现在科学家已经找到引力波,如果国家有意愿支持,推动科学本身进步的同时,也会推动技术的发展。”

至于为什么要到天上去找引力波,吴岳良说:“基于地面的引力波探测实验装置,受空间距离的限制和地球重力梯度噪声的影响,无法探测低于10赫兹的引力波,研究目标较为有限。所以,多国科学家都在加紧开展空间引力波探测的研究计划。”

天琴计划也将发射6颗卫星,和太极计划有所不同的是,天琴计划发射的卫星轨道围绕地球旋转,太极计划的卫星轨道围绕太阳旋转。除此之外,二者的科学目标也有所不同,但都针对中低频段的引力波。

“太极计划的卫星组处于太阳同步轨道。研究表明,这个轨道上的卫星组在相距300万~500万公里时,探测到的引力波是一个具有独特波段的引力波,是其他实验所不能观测的波段,可帮助我们理解中等和大质量黑洞的结构和形成以及它们如何成长为超大黑洞的过程,因通常认为星系的中心是一个中等和大质量的黑洞。”吴岳良说,“高精度的实验还可测量对爱因斯坦广义相对论的修正,探测超越爱因斯坦广义相对论的量子引力理论。另外,结合微波背景辐射的测量,引力波成为探测早期宇宙的重要手段。”

太极、LISA、LIGO,地面的、天上的——引力波探测为什么需要这么多不同的手段?

苏萌有一个说法,即引力波的频率很宽,就好像声乐中分低音、中音、中高音和高音。针对不同频率,科学家采取了不同的探测手段,科学目标也不尽相同。

类似LIGO这样的地面探测计划,倾听的是宇宙乐章的高音,频率是几十到几千赫兹,而LISA、“太极计划”、“天琴计划”等太空探测计划,倾听的则是宇宙乐章的中低音,频率是十万分之一到1赫兹,相比前者要低很多。频率越低,波段越长,探测到的内容相对越丰富,实际科学价值越大,这也是为何胡文瑞称其为引力波研究的“主乐章”。

“如果说引力波是一场宇宙交响曲,那么LIGO的成果只是一个序曲。”胡文瑞进一步表示,LIGO项目的成功需要中国科学界的反思,“美国基金委员会能在2011年噪声全覆盖还未探测成功的情况下,仍然投入了4亿美元,这个决心是中国科研的差距。”(文 / 曹玲) 阿里宇宙起源天文太极引力波宇宙大爆炸太极中国原初宇宙学中国模式寻找实验南极