森山大道的“街头”

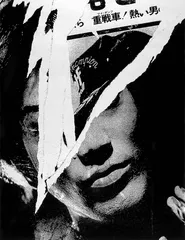

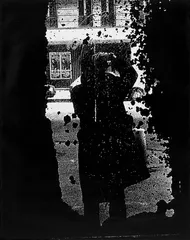

作者:曾焱 ( 森山大道作品(丝网制作)

)

( 森山大道作品(丝网制作)

)

落座之前,森山大道先把兜里的东西都掏了出来,整齐放在桌上:眼镜、烟、打火机、Nikon Coolpix相机。他没有手机。靠近右手边的就是相机,随时可以拿起。

都传他平时用普通卡片机拍照,摄影集里很多赫赫有名的作品都是“傻瓜”作品。如今得见,好像没有夸张。

不管使用什么,相机在手的这半个多世纪,“复写这个世界”可以说是森山大道的个人摄影戒律,相机对他来说不过是部复印机器。而且,是要那种完全的、原初的复写,不加入什么思考和哲学观念——对这些东西,他用了一个形容词:多余。

他已经78岁,仍是全身黑衣,瘦腿裤,一点雅痞又略微一点哥特风。在很多场合和很多文章里,森山都说过,自己年轻的时候非常不喜欢上学,也讨厌老师,就喜欢成天在街上晃荡,尤其是靠近家乡大阪的略带洋味的神户街巷。“从这一点来讲,和现在完全没有差别,只不过现在是带着相机再逛。”

高中念到一半,就休了学到一个小设计公司工作,等回过神来手上已经拿着相机。父亲去世与失恋的痛苦交叠,唯有待在充满欢乐气氛的摄影棚里,他才能从残酷的现实中跳脱。22岁立志从大阪到东京,要成为一个真正的摄影艺术家时,他恳求当时颇受欢迎的明星摄影家细江英公收他为徒。细江问他:“你能干什么?”他说:“我什么都能干。”

( 森山大道作品(丝网制作) )

( 森山大道作品(丝网制作) )

这是森山喜欢重述的小细节。在细江事务所的那三年,他收获了作为摄影助理生涯中最珍贵的一段经历:全程参与拍摄制作了作家三岛由纪夫摄影集《蔷薇刑》。森山大道回忆,他当时每个月能从细江那儿拿到1.2万日元的薪水,那也是他唯一能够每个月正常拿到薪水的时期。在作为独立摄影师出道以后,有很长一段时间,他都是靠着其他人的帮助才勉强生活下去,直到上世纪80年代,东京有了一些画廊,他也在奥地利举办了自己的第一个海外展览,情况才慢慢变好。

但从森山大道的作品里,看不到任何细江英公的风格痕迹。也许,正是太长时间浸泡在细江那种极致的华丽、精细和戏剧性技法中,森山在单飞创作之后,几乎立刻就将自己推到了另一个全反向度:粗粒子、高反差、视野晃动、焦点模糊,这些成为森山日后的明显标记。他说,在细江英公的暗房待过三年的人,怎会做不出完美照片?要印多好就能印多好,“我只是想要把现场的冲击力原封不动带到暗房里,才形成了这种粗糙的基调”。

( 森山大道作品(丝网制作) )

( 森山大道作品(丝网制作) )

森山大道坦率承认,如果谈到观念上对他的深刻影响,朝夕相对的细江英公并不如同时代其他两位摄影师。一位是美国人威廉·克莱因,森山被他关于《纽约》“除了暴力还是暴力的图像”震惊得难以名状。另一位是日本人东松照明,他的街头纪实摄影《占领》和《家》,无意间也参与“制造”了未来森山风格:拍摄“街道”成为他的天性。

60年代末,在出版了第一本摄影集《日本剧场写真帖》后,“透过不确定的视线,反映世界的不确定”的森山风格受到注目。他对传统摄影美学提倡的均衡、和谐、清晰的反动,正好也契合了当时日本社会的激进和动荡。整个70年代,森山风格都受到年轻一代追捧,模仿他的风气之盛,甚至被媒体冠以“狂潮”这种形容词。此时他自己却突然对摄影麻木了,进入整理期,在低落中远游异国。80年代他令人意外地以《光与影》成功回归,90年代进入纽约大都会等博物馆巡展,对世界摄影也开始产生影响力。几十年来,人们几乎毫不厌倦地对待他看起来循环不止的“街头”。

( 森山大道作品(丝网制作) )

( 森山大道作品(丝网制作) )

在街头,他遇到了也拍下了那只光影中回望之《犬》,迄今被人订购最多的一件作品。他也经常把自己比作野狗、野猫,晃在路上不停步。

如果读过森山大道的书,如《犬的记忆》、《迈向另一个国度》,会发现他其实是个喜欢阅读的人,尤偏好西方现代文学。先来列举一下他在书里提到或引用的作家:雷马克及其《西线无战事》、杰克·凯鲁亚克及其《在路上》、尼尔森·阿尔格伦及其《早晨不会再来》、詹姆斯·鲍德温及其《另一个国度》、卡夫卡及其《城堡》、杜拉斯及其《广岛之恋》、萨特及其《恶心》等,以及日本俳句家与谢芜村和松尾芭蕉,井上靖及其《彻夜的旅客》等等。这一书单的丰富程度令人惊异。放到上个世纪六七十年代,他的青年时期,书单也称得上时髦。

( 2012年10月,英国泰特现代美术馆同时展出威廉·克莱因和森山大道的摄影作品

)

( 2012年10月,英国泰特现代美术馆同时展出威廉·克莱因和森山大道的摄影作品

)

在我们谈话中间,森山大道提到埃里克·霍弗和埃利亚斯·卡内蒂,都不是知名度很高的那种作家。而他偏爱的两部作品:《在码头的劳动和思考》和《马拉喀什之声》,更非畅销文学读物。

霍弗身世传奇,失明又复明,之后在码头做搬运工人,写书成名后仍不离开,因此被称为“码头工人哲学家”。他的其他作品不太为人所知,但《狂热分子》无疑为20世纪社会学著作经典。卡内蒂是用德语写作的保加利亚裔英国作家,1981年曾获诺贝尔文学奖,但在此前,虽说1935年写的小说《迷惑》曾得托马斯·曼赏识,却一直寂寂无名。森山大道表示反复读过的《马拉喀什之声》出版于1968年,是本讲述摩洛哥古城物事的旅行札记。

( 森山大道 )

( 森山大道 )

仔细对比就发现,森山大道喜欢的这两位作家有个共同点:他们一生都在研究和反思人类的狂热行为。霍弗的《狂热分子》,灵感来自20世纪20年代民众焚烧维也纳正义宫时的疯狂现象;而卡内蒂,《迷惑》之后,也以几十年专注研究群众运动的起源、组成和典型反应,在1960年写成《群众与权力》。

森山大道大概是从他们的沉思中找到了自己内心深处的回应。他在自述中说过,在20世纪60年代,他一度是日本激进社会运动的参与者。但1968、1969年,在东京新宿先后经历了两个“国际反战日”的群众运动之夜后,“权力与反权力的激战”令他恐惧与绝望。“不夸张地说,这两夜目睹的景象使我自身意识从根本上发生了动摇,它们成为一个转折点,在那之后,我的思想和行动大为改变了。”

他大约是从卡内蒂的文字里,体察到了那种如影相随的不安、焦虑和惊惧,而这些正是他自己多年难以彻底摆脱的。

人到暮年,他说还是改不了从小就在路上流连的坏习惯,“把相机塞进口袋,出门拍照去”是从日常束缚中获得解脱的方法。对某天街拍行程他做了这样一段记述:首先从池袋漫无目的地坐上公交车,尽量在未知的街角下车,在那一带随意散步,并即兴拍照。有时候回到目白通一带散步顺便喝咖啡,就那样从落合一路把足迹延伸到高田马场,继续边走边拍。

“人类与街道都是强烈且可疑的存在。对于如此错综复杂的现象,身为摄影家,唯一的应对方式只有恣意拿起相机,一股脑儿深入这名为街头的森林,此外别无他法。”

森山在68岁那年写下的语句仍旧锐利而准确。即便他一直坐在我对面谈论着“不安”的话题,感受到的仿佛却是“挑衅”,就像50年前他坐在朋友中平卓马面前,看见《Provoke》杂志封面上那一行宣言:“所谓照片,是为挑衅思想而生的资料。”

“人生就是不安和恍惚”

——专访日本摄影大师森山大道

不安像个无底洞一样无法消除

三联生活周刊:现在还每天出门拍照吗?

森山大道:因为有各种展览和工作,做不到每天都拍。不过,如果一天不摁快门的话,自己就觉得一整天都很不舒服。所以,即使很忙,也一定会拍些照片的。如果没有特别的工作,我每天至少有半天时间是在街头。

三联生活周刊:你开始摄影生涯是20世纪50年代末。作为日本“战后一代”,创作受到西方文化影响吗?当时日本社会的整体氛围是什么样子?

森山大道:准确来说,我是60年代初进入摄影界的。1945年日本战败的时候我刚进小学,之后十几年,从少年到青年的成长过程中,日本都处在一种很混沌、糅杂的状态。可能农村不太一样,但城市尤其明显。那时日本大大小小的城市都有美军基地,美国文化渗透非常多。我觉得这种混沌的、文化交杂的状态很有意思。我少年时代有两个偶像,从1945到1950年是麦克阿瑟将军,从1950到1955年是玛丽莲·梦露。

三联生活周刊:是性偶像吗?

森山大道:不是,只是当时很多人都在谈论的话题。

三联生活周刊:在你开始做摄影师的时候,像草间弥生、小野洋子这种国际知名的日本先锋艺术家都曾从美国回到日本做过展览。他们影响过你的观念吗?当时你怎么看先锋艺术?

森山大道:我本人对战后的日本先锋艺术不是特别感兴趣。我从事摄影的过程中受两个人影响最大:一个是威廉·克莱因(William Klein),当时我看到了他拍摄纽约的作品,非常震撼。他现在住巴黎,也还在创作。另外一个就是安迪·沃霍尔(Andy Warhol),他开始波普艺术之前是做平面设计的,我最早也做过设计,所以很关注他,是那个时代的世界级艺术家。日本战后的先锋艺术家,我比较关注一点的是高村次郎,但总体来讲不是很有兴趣,反而是喜欢像插画一类的东西。有个插画家横尾忠则,当年就是他邀我一起去的纽约,然后我拍了“纽约,另一个国度”的那些照片。

三联生活周刊:当时你们有个小团体,也被视为一个先锋摄影运动发起者,做了本《挑衅》杂志(Provoke)。名字是谁起的?为什么叫这个?

森山大道:我是从《挑衅》杂志第二辑才加入进去的。创刊人是刚刚过世的中平卓马和他另外一位朋友,他们既是评论家又是设计师,两个人就创了本刊物。名字也是他们起的,具体由来我说不清楚,但总之对当时的日本来讲,起这个名字就是所谓的挑衅了。上世纪60年代日本社会有各种政治运动,尤其青年学生,对政治的诉求特别高涨。这本杂志的定位非常符合当时的社会背景。

我们不能说是一个摄影团体,只能说,大家聚在一起做了一件事情。参加的成员不只有摄影师,还有评论家、设计师、诗人,大概就四五个人聚到一间办公室,讨论政治观点,编印杂志。

三联生活周刊:里面有荒木经惟吗?

森山大道:他没有参加。他当时还在一个广告公司上班,跟社会活动无缘。但他曾说到自己看过这本杂志,当时也非常想参加,却没能加入,所以觉得特别遗憾。

三联生活周刊:你和荒木是对世界摄影发生了影响的两位日本摄影师。你在文章里说自己和他是好朋友,你们的交集是从什么时候开始的?

森山大道:大概是60年代,有本杂志策划中平卓马、荒木经惟和我的三人对谈,之后就认识了。我们平时是朋友,但不是每天都要见面的那种朋友。今年会有出版社想把我和荒木这么多年对谈的内容收录出版,从过去一直到现在的,也包括今年我们将要去巴黎做的一次对谈。

三联生活周刊:荒木的摄影哲学被认为是“生死”,而森山的则是“不安”。能具体阐述一下这种“不安”是什么?

森山大道:把“不安”说得简单一点,人活着本来就是很不安的状态。如果谈作品,我会说,其实我的关键词有两个:“不安”和“焦躁”。

三联生活周刊:摄影能够帮你缓解内心不安吗?还是令它更加强烈?

森山大道:通过摄影行为本身是不可能缓解不安的,人活着,总会有各种事情令你焦虑、生气、烦恼。但每次摁下快门的瞬间,我会有特别释放的感觉。但也仅仅只在那个瞬间。生存,每天过日子,其间产生的不安都在循环往复,像个无底洞一样没办法消除掉。

三联生活周刊:所以你一直不停地拍摄?

森山大道:当然。其实不只我,活在世上的每个人都会遇到不安和焦躁,而且也是永远不可能消失的。但我这辈子,在不安和焦躁的过程中还有很多创造的时间,所有这些加在一起就是我摄影作品的构成。之所以摄影本身不能完全消解不安这种东西,那是因为,摄影毕竟还是通过相机来看世界,而并非用神的眼睛来看世界并化解世间一切。不是这样的。

三联生活周刊:你可以在某个人的作品中感受到和自己相通的这些东西吗?我不仅仅指摄影作品,也包括绘画、文学等。

森山大道:我很喜欢太宰治。太宰治说过一句话,“人生就是不安与恍惚”。对我来说,每次摁下快门瞬间,都是太宰治描述的这句话。

我对拍摄名人没有任何欲望

三联生活周刊:你的拍摄很多都在室外街拍。会有自己偏爱的“扫街”季节或一天中的某个时间段吗?

森山大道:我比较喜欢夏天。夏天虽说很热,热到可能脑子都不太清楚了,但是会出很多的汗,然后滴落到眼睛上,连看东西都模糊掉——在那种状态下拍照,我很喜欢。

就我个人而言,街拍这种事情其实无所谓时间,任何时间都可以。不过摄影本身是一个光与影的世界,这样的话,我还是比较喜欢那些有阳光照到的时候。

三联生活周刊:你的谈话集《昼之校 夜之校》,配图是你自己画的素描,人物大都没有脸。你拍照片也是,镜头很少对准人脸。你觉得面部表情对摄影作品很多余吗?

森山大道:我跟荒木先生一起去街拍,他这个人特别“狡猾”,跟我说:“我都已经在拍了,所以你不许拍女人的脸。”(笑)其实主要原因是,荒木拍的大多是固定模特,而我总在很隐秘的状况下偷偷摁快门,所以会有意不暴露镜头里人物的真实面貌。

三联生活周刊:你对拍摄名人肖像有兴趣吗?法国的布列松也是街头大师,但他晚期拍了很多名人。

森山大道:我极少拍名人,除非真是朋友拜托或者拒绝不了的工作。前段时间拍过一个特别有名的日本偶像组合——“岚”——里面那个松本润。偶尔也拍女明星,但非常少。我对拍摄明星没有任何欲望。对固定模特或名人也没兴趣。走在东京的新宿街头,观察各种各样的女人并拍摄她们的瞬间,对我来说才是更感兴奋也更有意思的事情。

三联生活周刊:是觉得那些名人在镜头前面不真实吗?

森山大道:太做作、装、摆样子,有一点点这个因素,但不是全部。有些摄影师,即使是街拍,也会先跟要拍摄的对象打声招呼,建立交流之后再开始。但这不是我的路子。我不想有这种交流,我就想待在旁边,偷偷地在某个瞬间拍一下,这个更适合我。

有一次,大约十几年前,我和荒木要在新宿做个双人展,于是两人决定一起上街头拍照。荒木在那儿一站,马上有女生叫起来:“啊,这是荒木呀!”然后围上来,他就开始拍。他从来不用担心没有拍摄对象。我绝对做不了这样的拍摄。我不和任何人发生任何交集,就是偷偷地拍。所以,就算我们两个人感兴趣的目标一样,具体的方式还是不一样。

三联生活周刊:没人认出森山先生你吗?

森山大道:我走在街上也会被认出来,但不像荒木是一堆女生围过来。我就是会碰到一些很邋遢的男人,上来跟我说:“好崇拜。”然后握个手之类的。

三联生活周刊:你拍过短暂居留的纽约、巴黎。也用两三天时间拍香港、上海。与熟悉的日本城市相比,陌生之地给你什么感受?

森山大道:并不会因为某个地方陌生或熟悉,拍摄的欲望就有太大区别。像新宿那种地方我太熟悉了,所以太知道自己感兴趣的点在哪里。而到陌生城市,由于不了解,反而变得更敏感。两种状态对我拍摄欲望的刺激其实是一样的。在厦门也好,纽约也好,哪怕只有一天时间,我拍的照片也可以做出一本摄影集来。我完全有这个自信。这和摄影的本质也有关系:只要拍下来就可以立刻成册,速度非常快。其实,所有凭手上功夫谋生的人——无论摄影或其他技艺——都自信十足,甚至都是些过于自信的人。

三联生活周刊:你的照片大都黑白,但2012年在香港拍了一组彩色。这批街拍发布后在网上也引起一些争论,有人说,如果不写是谁拍的,会觉得有些是不合格的作品,但因为是森山大道拍的就变得不一般了。你怎么看这种评价?

森山大道:用彩色没有什么特别深层的原因,只是因为当时的心情吧。其实我现在也用数码相机,你们看到的彩色照片都来自数码,即使有些黑白片子,也是拍完后再做转换的。

拍一张作品,就到我摁下快门的瞬间为止,那是我所看到的,有我当时心境,也是我惯常所理解的世界的一部分。等把照片交了出去,其他每个人看到的其实都是不一样的东西了。这很正常,我完全接受。

三联生活周刊:什么样的照片在你看来是好作品?什么样的摄影师在你眼里是一个好摄影师?

森山大道:很难用言语来表达。但是总体来讲,那个摄影师能够通过摄影这件事情非常直白地把他的欲望表达出来,我就觉得是一个好作品以及称职的摄影师。换一种方式说,摄影师在拍摄过程中是用他的身体来实现作品的呈现,这个过程本身就很有魅力。

三联生活周刊:说到街头拍摄,一般会提布列松的那种“决定性瞬间”,但我注意到你从不提他。你经常说起法国另一位不那么为人所知的叫尤金(Eugène Atget)的摄影师。为什么?

森山大道:尤金拍照的时候没有其他多余的东西——比如“我拍摄这个瞬间是想了什么”,或者是,要放入一点思想或所谓的哲学观点——他没有做这些刻意的事情,而是完好地把城市向他表达的东西复制下来。这是很棒的事情,而他可以做到。尤金也从来不说生活很艰辛、很悲哀这种话,非常洒脱的一个人。

三联生活周刊:读你那本《犬的记忆》,对里面引用的一些俳句印象很深。但你的摄影充满不安、失衡和混乱,跟俳句静和美的意境很不同。你觉得自己作品具有通常所说的“日本性”吗?被日本传统文化影响吗?

森山大道:我不觉得《犬的记忆》用了很多俳句。我其实不太看俳句。我是一个实用主义者,只有眼下的东西令我感兴趣,对传统不太感冒。

文学方面,之前提到的太宰治我很喜欢,此外就是美国作家威廉·福克纳和杰克·凯鲁亚克的《在路上》。有几本欧美作品,每过两三年我都会重读一遍,比如埃利亚斯·卡内蒂(Elias Canetti)的《马拉喀什之声》(The Voices of Marrakesh)、埃里克·霍弗(Eric Hoffer)的《在码头的劳动和思考》(Working and Thinking on the Waterfront: a Journal)。这些对我拍照都有过影响。

三联生活周刊:传说你一直用傻瓜相机。摄影师对好器材大都拥有一种欲望,你就从没有过吗?

森山大道:我没太在意过。你看(拿起随身携带的Nikon Coolpix相机给我翻看照片:晨光里的一张圆桌,中间放个米老鼠小玩偶),早上在宾馆房间拍的。这是我的吉祥物,很多年前别人送的。从1971年第一次去纽约开始,这么多年,只要出外旅行我都随身带着它。去年有次出门,我把它落在日本一个饭店里了,着急半天,好在后来又找到了。我喜欢的都是这种东西。

(感谢张煦担任采访翻译。实习记者王琪对本文也有帮助)(文 / 曾焱) 大道街头森山摄影相机相机摄影三联生活周刊森山大道