“中国制造”前史

作者:张星云 初春的武汉已经回暖。武汉三镇中的汉阳如今是个相对生活化的地方,与满是大学生和科研机构的武昌,以及街道狭窄、商业浓厚而热闹非凡的汉口老城相比,游客们很少涉足汉阳,这里安静、空旷、宜居,但因为服务生活配套及商业综合体不足,房价一直上不去。

初春的武汉已经回暖。武汉三镇中的汉阳如今是个相对生活化的地方,与满是大学生和科研机构的武昌,以及街道狭窄、商业浓厚而热闹非凡的汉口老城相比,游客们很少涉足汉阳,这里安静、空旷、宜居,但因为服务生活配套及商业综合体不足,房价一直上不去。原张之洞与汉阳铁厂博物馆馆长顾必阶带着我们从汉阳龟山北路出发,向西一直走到江边。这是一片地处龟山和汉江之间狭长的东西向区域,东侧紧挨着长江,北侧则是汉阳与汉口交界的汉江。如今这里有一座没什么人的文化创意产业园、一座废弃的汽修厂,以及国棉一厂的废弃厂房。但在洋务运动时期,这里完全是另一番振奋人心的景象。

这里是中国重工业发展的起点。由于新兴的洋务企业需要大量钢铁,而当时中国尚未有能力制造,只能每年花费大量白银进口。在这样的背景下,湖广总督张之洞认识到钢铁工业是近代发达国家的支柱产业,有足够的钢铁就能建设足够多的枪炮、铁路、火车、军舰等等,奠定富国强兵的基础。1894年,他力主创办的中国第一家钢铁厂汉阳铁厂投产。中国进入近代以来,时常是积贫积弱的伤心叙事,但汉阳铁厂的建立实在不可思议。它的规模仅次于德国弗尔克林根钢铁厂,居世界第二,比日本明治维新时代创办的第一家钢铁厂八幡制铁所早7年建成。

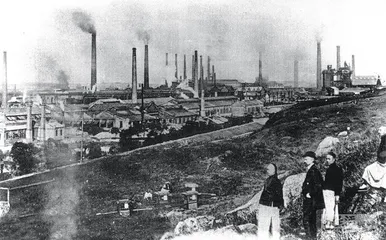

在如今汉阳这片长5公里的狭长区域里,由东向西,当时汉阳铁厂、汉阳兵工厂、汉阳火药厂、汉阳针钉厂、汉阳官砖厂依次排列,占地1200多亩,因此也被称为“十里钢城”。每座工厂都有自己的码头,五家厂通过内部铁路连接彼此、运送货物,钢城内铁路总长达24公里。

当时美国驻汉领事查尔德参观后曾感叹:登上高处俯瞰十里钢城,让人惊异,这里与美国的工业城市没有区别。80米高的烟囱插入云霄,一排排横平竖直的厂房屋脊改变了原本平缓的天际线。化铁炉高大雄伟,辗轨机严密精准,机械隆隆的工作声和气锤敲打的声音震耳欲聋。即便只是走马观花地看,也要几个小时。 这是中国人自己一手创造的近代工业景观,它也是一套自给自足的完整逻辑。张之洞曾评价自己造汉阳铁厂的过程是“平地为山,毫无凭借”,意思是为了炼钢,还需要凿矿、修路、开煤,所有东西在中国都要从零开始干。1908年汉阳铁厂与黄石大冶铁矿、大冶铁厂、萍乡煤矿组成汉冶萍煤铁厂矿股份公司,成为亚洲规模最大的新式集采铁、开煤、炼铁、炼钢、轧材、枪炮制造于一体的钢铁联合企业。1915年前的一段时间内,该企业的钢铁总产量几乎占中国钢铁产量的100%。

这是中国人自己一手创造的近代工业景观,它也是一套自给自足的完整逻辑。张之洞曾评价自己造汉阳铁厂的过程是“平地为山,毫无凭借”,意思是为了炼钢,还需要凿矿、修路、开煤,所有东西在中国都要从零开始干。1908年汉阳铁厂与黄石大冶铁矿、大冶铁厂、萍乡煤矿组成汉冶萍煤铁厂矿股份公司,成为亚洲规模最大的新式集采铁、开煤、炼铁、炼钢、轧材、枪炮制造于一体的钢铁联合企业。1915年前的一段时间内,该企业的钢铁总产量几乎占中国钢铁产量的100%。

汉铁甚至还出口,远销美国、澳大利亚、东南亚等地。因为洋铁加锰太少,使用时常有剥落之虑,而汉铁含有天然的锰,所以,产品“刚中兼柔,锉削如意”,美国人称其为“骇异宝贵”。汉阳铁厂生产的钢轨铺设了京汉铁路约1000公里路段。汉阳兵工厂生产了汉阳式7.9毫米口径步枪“汉阳造”,1911 年起义士兵用它打响了辛亥革命第一枪。这便是如今“中国制造”的前史。

因为汉阳铁厂,武汉敲开了中国“工业革命”的大门。钢铁作为中国经济、国民工业的支柱,以及民族自强的象征,自此传承至今。抗日战争时期,为了保护中国抗战的钢铁根基,汉阳铁厂的重要设备被拆迁至四川,另建重庆大渡口钢铁厂,也就是如今重庆钢铁集团的前身。我的同事去采访重庆工业博物馆时,发现当年从汉阳铁厂搬过去的英国蒸汽机就存在里面,1905年制造的机器直到20世纪80年代还在为重庆钢铁公司大轧分厂提供动力。

近代以来,武汉地区的现代化发展,都得益于张之洞的夯土奠基之功。新中国成立后,国家第一个钢铁联合企业武汉钢铁公司依旧以汉阳铁厂为源头,继承着新中国的“钢铁梦”。毛泽东主席曾说,创办重工业不能忘记张之洞。 一个多世纪后,汉阳铁厂早已成为废墟遗址,2017年入选第一批国家工业遗产保护名录。但汉阳铁厂对武汉城市化的影响是深远的。张之洞在汉阳建设铁厂,当年使汉阳一举成为全国重要的重工业基地。与此同时,张之洞又在武昌先后创办了著名的纺织四局以及自强学堂,使武昌成为轻工业和教育基地,汉口则利用开埠和汉水故道变迁的水运优势,成为商业贸易中心。近代以来武汉的汉阳、武昌、汉口被对应着称为东方匹兹堡、曼彻斯特和芝加哥,三镇的格局和特色也在一定程度上延续至今。

一个多世纪后,汉阳铁厂早已成为废墟遗址,2017年入选第一批国家工业遗产保护名录。但汉阳铁厂对武汉城市化的影响是深远的。张之洞在汉阳建设铁厂,当年使汉阳一举成为全国重要的重工业基地。与此同时,张之洞又在武昌先后创办了著名的纺织四局以及自强学堂,使武昌成为轻工业和教育基地,汉口则利用开埠和汉水故道变迁的水运优势,成为商业贸易中心。近代以来武汉的汉阳、武昌、汉口被对应着称为东方匹兹堡、曼彻斯特和芝加哥,三镇的格局和特色也在一定程度上延续至今。

像武汉这样因工业而兴起的城市或地区在中国还有很多,其中可以寻觅的工业遗址也有很多。长三角地区有种棉花的传统,当工业化纺织技术被引进之后,长三角的纺织厂林立。无锡、上海、杭州、南通都有大量丝织厂。丝织厂还包含着大量女性在城镇工作生活中的叙事:女性进入工厂,获得当地生计。由于纺织厂通常地处发达城市之中,因此也是最早受到城市更新改造的地方。100多年后的今天,这些纺织厂通过城市改造更新,正在成为发散可进入的重要公共空间。

“一五”期间,洛阳被规划为一个重工业建设区,156个重点工程中的6个选择在洛阳,在机械化运输条件严重受限的情况下,大量工业设备和工人从沿海转移到中部和西南。也是从这个时期开始,在中国各地出现了“一厂一城”的现象,工厂本身形成一套生活体系,与当地工人、居民当下的生活紧密相关。洛阳涧西工业遗产区是当时建设工业城市的样板,至今保留完整。

三线建设时期,为了防空考虑,曾将重庆涪陵区一整座大山挖空,用于建造重庆816核燃料工厂。如今已经军转民,成为工业遗产对外开放参观,吸引喜欢废墟美学的小众摄影师前去参观。他们往往喜欢去西南三线建设遗址或者西北的核试验遗址拍摄废弃的“死城”,捕捉工业遗产巨大的空间和神秘感。

这些地方都是近些年成为工业遗产后得以保护并对外开放,但它们大多低调,没多少人知道。实际上在国务院公布的全国重点文物保护单位中,近现代工业遗产有140多处,相比于近年来大热的考古遗址和古建筑,同样作为文化遗产的工业遗产本应该拥有同等的重要性。但实际情况是,作为旅游目的地的工业遗产如今却相对冷门。

那么,对于年轻人来说,工业遗产如何能够成为一个观看中国近现代史的入口?怎么去理解中国从无到有工业化的过程?中国现在作为世界工厂的基础从何而来?我们又应该如何欣赏、阅读、感受一处工业遗产呢? 现在,与大众对考古遗址和古建筑的热情相比,工业遗产相对冷门。清华大学建筑学院景观学系教授郑晓笛对本刊表示,这是因为我们与工业遗产存在既远又近的关系。远在于,年轻人对工业相对陌生,尤其是重工业,与现在人手一部智能手机的生活距离很远。工业过程的中间环节不会在日常生活中被看到,比如矿石是如何变成我们日常使用的电子产品,比如煤炭是如何变成电。此外,工业遗产的进入方式也相对特殊,很多仍在生产中的工业厂区并不对外开放。

现在,与大众对考古遗址和古建筑的热情相比,工业遗产相对冷门。清华大学建筑学院景观学系教授郑晓笛对本刊表示,这是因为我们与工业遗产存在既远又近的关系。远在于,年轻人对工业相对陌生,尤其是重工业,与现在人手一部智能手机的生活距离很远。工业过程的中间环节不会在日常生活中被看到,比如矿石是如何变成我们日常使用的电子产品,比如煤炭是如何变成电。此外,工业遗产的进入方式也相对特殊,很多仍在生产中的工业厂区并不对外开放。

而近在于,与古建筑和古遗址相比,近现代的工业遗产是年代最晚的遗产,很多人的父辈祖辈都曾在工厂工作,或者年少时生活在矿业资源型城市。相比于完全静止、遥远的古建筑,每个人的生活或多或少都与这些工业遗产有过真实交集。

如果说如今随着媒体的传播和观众的热情,古建筑在大众层面已经形成了一套成熟的美学语言和欣赏方法,比如斗拱、斜昂、屋顶类型,那工业遗产是否也存在这样的欣赏方式呢?北京科技大学科技史与文化遗产研究院院长潜伟对本刊表示,与古建筑相比,工业遗产的美学带给人的第一感受是冲击力,巨大的高炉并不优美,但会有一种崇高性和钢铁性,在外国,描绘工业遗产时也首先会使用“sublime”(壮丽的)这个词。其次是工业遗产的功能性,这种美学不喜欢装饰,所有构造都有直接的实际用途,毫无浪费。

除了工厂厂房和建筑以外,工业机器也是重要的工业遗产组成,正是这些机器所代表的各工业流程,体现了完整工业逻辑。此外,各国工业化道路不同,工业遗产体系也各具特色。日本有“明治运动工业建筑群”,美国有“西进运动工业遗产”,印度有“英国殖民时期工业遗址”,韩国有“电子时代工业遗产群”。 中国的工业遗产既有洋务运动时期的遗产,也有新中国成立后接管的民族工业或外资产业,还有新中国成立初期“156项工程”企业。绝大多数工业遗产依附于传统大型国企,尤其是“156项工程”、“一五”规划的项目,多侧重能源、钢铁、机械、化工等重工业,需要大量劳动力,往往“一个厂占一座城”“一个企业占一个区”。这样庞大的规模,在西方国家很少见。这就意味着,在中国观看工业遗产不仅仅是观看机械设备和厂房,还包括一整个支持型社区,比如工人宿舍、俱乐部、子弟学校等等。

中国的工业遗产既有洋务运动时期的遗产,也有新中国成立后接管的民族工业或外资产业,还有新中国成立初期“156项工程”企业。绝大多数工业遗产依附于传统大型国企,尤其是“156项工程”、“一五”规划的项目,多侧重能源、钢铁、机械、化工等重工业,需要大量劳动力,往往“一个厂占一座城”“一个企业占一个区”。这样庞大的规模,在西方国家很少见。这就意味着,在中国观看工业遗产不仅仅是观看机械设备和厂房,还包括一整个支持型社区,比如工人宿舍、俱乐部、子弟学校等等。

中国在工业化过程当中,借鉴了苏联“集体农庄和工人村”模式,逐渐形成中国特色的“企业办社会”体系,形成稳定的厂区内部人地关系,是其他国家所不曾有的。如今很多老工人依然住在工业遗产附近,因此这些活生生的人,也成为感受工业遗产的重要部分。

武汉大学景园规划设计研究院副院长韩晗则从更宏观的视角去看,他表示,工业遗产代表的是中国现代化的历史,从洋务运动,到“一五”计划,再到支援三线建设。随着考古热,人们愈发了解中国传统历史文化,那中国近现代化的历史,正是需要通过这些工业遗产去阅读。

此外很多人也许不知道,中国目前绝大多数城市的产生,都是因为工业发展而形成的。武汉、广州、上海,很多工业遗产地处市中心,是城市构建叙事的核心和文脉。这些城市与工业地理的关系紧密,与矿山、与滨江水运、与铁路运输,都存在非常紧密的联系。读懂了这些工业遗产,就能读懂一座城市。 实际上相比考古与古建筑,在国际上工业遗产是个相对晚近的概念。工业遗产源自工业革命,英国发起了工业革命,也最早经历工业衰退,“二战”后,由于经济的转折,传统工业特别是钢铁煤炭和旧城内港持续衰退,在城市中产生了大量的废弃工业遗存。

实际上相比考古与古建筑,在国际上工业遗产是个相对晚近的概念。工业遗产源自工业革命,英国发起了工业革命,也最早经历工业衰退,“二战”后,由于经济的转折,传统工业特别是钢铁煤炭和旧城内港持续衰退,在城市中产生了大量的废弃工业遗存。

“一战”前英国就已经诞生了“工业考古学”概念,工业重镇伯明翰大学的建筑史学家迈克尔·里克斯曾经推广工业考古学。1973年英国什罗普郡的铁桥谷博物馆建成,人们开始关注到“工业考古学”。铁桥谷博物馆是世界上现存最早的工业遗产之一,18世纪初,企业家亚伯拉罕·达比一世在铁桥谷成功用焦炭代替木炭冶炼生铁,为工业革命奠定技术基础。1978年,在第三届国际工业纪念物大会上,“工业遗产”一词取代“工业考古学”,国际工业遗产保护委员会和工业遗产欧洲理事会于同年诞生。。1986年,铁桥谷博物馆成为第一处被联合国教科文组织认定为世界文化遗产的工业遗产。自此,这些废弃工业的遗留物品才被视为国家遗产中的重要组成部分。

人类已经进入到智能时代,回望来路,工业经济的历史进程本身包含着技术上的自我否定、激烈的市场竞争、自然资源的枯竭,各种生产要素时刻趋向最有利可图的地点,会导致工业类型和工业地区的衰退。于是,人们就要面临着典型的“后工业化”问题:怎样处理丧失原初工业功能的工业遗留物?如果,工人与废弃的工业设施一起留在衰退的老工业区,会催生出经典的“锈带”社会问题。

从定义上来看,工业遗产既与国家历史的宏大叙事紧密相连,承载着国家的集体记忆,又可以面向未来去传承工业精神。因此,工业遗产既代表了历史,又指向着未来;既塑造着工业社会的文化,又参与着后工业社会的经济循环。

1978年,也就是在国际工业遗产保护委员会诞生的同一年,另一件事情在美国发生。当时美国纽约州拉夫运河社区的居民突然发现,社区里植物不再生长,地面开始渗出黑色液体,社区里的居民孕妇流产、婴儿畸形。后来通过调查发现,整个社区的地下在100多年前曾作为一家化工公司的垃圾填埋场,工业废弃物对人的污染是长期、慢性、不显性的过程。这种被遗弃、闲置的工业用地和设施,存在现实或者潜在的污染,它们被称为“工业棕地”。如何处理它,被美国政府提上了日程。 当年的军事禁地816工程,如今成为游客了解工业遗产的窗口(张雷 摄)

当年的军事禁地816工程,如今成为游客了解工业遗产的窗口(张雷 摄)

清华大学建筑学院景观学系教授郑晓笛对本刊表示,工业遗产与工业棕地的概念在同一年诞生,意味着人们对工业遗产价值认知的双重转变。如果把废弃的工业厂区作为对象,人们不仅需要防止这些工业棕地对环境进行进一步污染,还需要保护、尊重它,将其视为重要的工业文化载体和历史记忆,是人类发展到当今的一个过程。

实际上在“二战”后,美国学者丹尼尔·贝尔提出“后工业社会”概念。当该地制造业被服务业取代后,工业遗产留下的空间也最有可能被利用来发展服务业,于是便出现了从工业向后工业的产业演化。公园、酒店、博物馆、产业园都是工业遗产改造的成功案例。比如美国西雅图煤气厂公园、英国伊甸园项目、西班牙威尔登琼恩公园、伦敦伊丽莎白女王奥运公园、德国克莱特维茨光伏森林、悉尼澳大利亚奥林匹克千禧公园、上海矿坑酒店、沈阳工业博物馆、香港棕地开发公屋、北京首钢石景山老厂区、上海黄浦江畔工业场地改造。 德国鲁尔区棕地改造而来的北杜伊斯堡公园是国际上最经典的案例之一。鲁尔区曾经是德国最重要的重工业地区,上个世纪开始逐渐衰败,很多废弃的工厂面临改造。企业想把旧的机器淘汰掉,而当地人提出,旧的机器淘汰后,鲁尔的工业符号就消失了,过去创造的工业和科技辉煌也将不复存在,人们的记忆也就消失了,由此掀起了一场大讨论。讨论的结果是,人们认为不能拆掉旧机器,最终泰森钢铁厂被整体保护下来,项目1989年启动,设计师是德国当代最著名的风景园林师彼得·拉茨,如今这里成了鲁尔区最重要的景观。

德国鲁尔区棕地改造而来的北杜伊斯堡公园是国际上最经典的案例之一。鲁尔区曾经是德国最重要的重工业地区,上个世纪开始逐渐衰败,很多废弃的工厂面临改造。企业想把旧的机器淘汰掉,而当地人提出,旧的机器淘汰后,鲁尔的工业符号就消失了,过去创造的工业和科技辉煌也将不复存在,人们的记忆也就消失了,由此掀起了一场大讨论。讨论的结果是,人们认为不能拆掉旧机器,最终泰森钢铁厂被整体保护下来,项目1989年启动,设计师是德国当代最著名的风景园林师彼得·拉茨,如今这里成了鲁尔区最重要的景观。

“工业自然”概念也是在鲁尔区改造过程中诞生的。在改造期间,德国的生态学家进行了一系列勘测,发现一个很有意思的事情,这些废弃的工业场地几十年没人碰,但里面的生态物种丰富性远高于外面的场地,而且因为原来有很多矿石从别的地方运过来,混了草籽,所以相较其他场地有更多更丰富的物种。他们意识到,棕地里这些看起来挺荒废的植物,其实是自然在进行自我修复,这样的工业自然是应该被保留的。 工业遗产概念进入中国,实际上是近20年的事情。2006年,中国国家文物局召开中国工业遗产保护论坛,发表《无锡建议》,视为中国工业遗产认识的转折点。紧接着在2007年,全国第三次文物普查,把工业遗产加入到普查范围。国家工信部先后发布了5批共195项国家工业遗产。中国科协公布的中国工业遗产保护名录则包含300项中国工业遗产。

工业遗产概念进入中国,实际上是近20年的事情。2006年,中国国家文物局召开中国工业遗产保护论坛,发表《无锡建议》,视为中国工业遗产认识的转折点。紧接着在2007年,全国第三次文物普查,把工业遗产加入到普查范围。国家工信部先后发布了5批共195项国家工业遗产。中国科协公布的中国工业遗产保护名录则包含300项中国工业遗产。

由于工业遗产是距离我们年代最近的历史建筑,因此存量极大,中国文物学会20世纪建筑遗产委员会副会长、秘书长金磊对本刊表示,国家工信部评出的几百项工业遗产,只占不到全国的8%。而废弃的工厂内什么要留下来,什么要拆除,长期依然存在巨大争议。除了厂房之外,厂内的机器是否保留?工厂周边配套的宿舍区、医院、工人俱乐部,乃至铁路,是否也应该保留?

鲁尔区设计师彼得·拉茨曾几次来中国调研,他一直强调,对于工业遗产的活化利用,工厂中的所有要素都应该在其原本的功能位置上,在确保所有工业逻辑依然存在的情况下,再去寻找、开发这些要素新的价值。在中国,由于建筑和工业学者介入较早,人们讨论工业遗产时,最初只关注空间性问题,而从技术史、建筑史、社会史角度的阐释很弱。

尤其是对轻工业的遗产改造,比如电子厂、纺织厂等,通常会把工厂内的机器全部拆走,只留下建筑本身进行再次利用,改造成文化产业园,这就会出现同质化的现象,在火了一段时间后热度消失,产业园人走楼空,出现二度废墟化的情况。直到2023年,工信部出台《国家工业遗产管理办法》,强调将机械设备、生产布局、工人生活娱乐空间都纳入保护范围。 从工业棕地的角度来看,中国也急需对工业遗存进行改造和保护。按照目前的统计,国内已经关停的工业场地有50余万个,废弃的采矿迹地360余万公顷,此外全国有76座资源衰退型城市。

从工业棕地的角度来看,中国也急需对工业遗存进行改造和保护。按照目前的统计,国内已经关停的工业场地有50余万个,废弃的采矿迹地360余万公顷,此外全国有76座资源衰退型城市。

甘肃玉门曾是石油工业重镇,随着资源枯竭大量人口外迁,搬离家园;辽宁阜新曾拥有亚洲最大的露天煤矿,2005年因资源枯竭而关闭;甘肃嘉峪关以西的中国核工业总公司第四零四厂,曾助1964年中国第一颗原子弹爆炸成功,在经历了搬迁和企业重组后,也成为一座空城;云南个旧从清朝开始大规模开采锡矿,被英国《大不列颠百科全书》称为“锡都”,如今尽管还有云南锡业集团,但城市也已经明显衰落。

人们讲述工业遗产时,除了现代史、科技史的部分外,还有钢厂运转时的高温和噪音,矿山被挖掘后留下的深坑、尾矿库、废土堆,以及因资源枯竭和污染造成的工厂关停而给当地人生活带来的巨大改变。工厂被淘汰、废弃成为废墟,但曾经参与生产的工人还大多健在,他们往往依然生活在工厂周围的生活区,是中国工业化的见证者,也应该被写进工业遗产的历史之中。

对工业遗产的保护,始终是一种对历史的价值判断:这段历史是否应该保留下来,还是只是因为外表的丑陋而被完全抹除?它不像修缮过后的古建筑那么漂亮,而是斑驳的,有的人认为它老旧了,已经不再生产了,就应该退出历史舞台了,没有保护的必要。但实际上它曾是人类生活的重要场所,也是一代人生活的组成部分,是中国现代化的历史。对工业遗产加以利用和保护,既可以面向未来去传承工业精神,也将维护我们历史的延续性。

就像我们之前做考古和古建筑系列专题一样,本期工业遗产的封面专题,我们通过记者们的走访,将这些工业时代留下来的没落神庙,与当地的地理、人文环境以及当时的历史背景结合起来,去考古中国工业前史,从洋务运动到“一五”计划到三线建设,去观察这些工业遗产以及其背后的工业城市之所以诞生的原因,它们是如何成为当今中国作为工业制造中心的基础,如何影响当地几代人的生活,以及现在当地人与这些工业遗产保持着什么样的关系,这些工业遗产又是如何被再发现、再利用。 工业遗产中国制造工业