长新冠综合征:尚不被纳入的疾病

作者:夏杰艺记者·夏杰艺 实习记者·陈林 黛安对第一次惊恐发作时的情景记忆犹新。2022年12月感染新冠后,她经历了长达数月的腹泻和情绪低落,浑身伴随轻微的酸痛,脑中还总是莫名出现黑影,直到有一天晚上,她上床睡觉时突然感觉胸口冰凉、手脚发麻、心跳如雷,喉咙像被人掐住,有一种强烈的濒死感。黛安怀疑自己是不是中了邪,不知道向谁求救,又没有力气动弹,她从未觉得独居原来这样可怕,找出一颗速效救心丸吞下去,硬扛了四五个小时。

黛安对第一次惊恐发作时的情景记忆犹新。2022年12月感染新冠后,她经历了长达数月的腹泻和情绪低落,浑身伴随轻微的酸痛,脑中还总是莫名出现黑影,直到有一天晚上,她上床睡觉时突然感觉胸口冰凉、手脚发麻、心跳如雷,喉咙像被人掐住,有一种强烈的濒死感。黛安怀疑自己是不是中了邪,不知道向谁求救,又没有力气动弹,她从未觉得独居原来这样可怕,找出一颗速效救心丸吞下去,硬扛了四五个小时。

直到天明,症状稍稍缓和一些,黛安到医院急诊去检查,“医生让我去验血、做了彩超,又去查了心电图。我清楚地记得,做心电图的当下我就又一次惊恐发作,浑身的脉搏都在狂跳,像擂鼓一样,但最后做完心电图后,没有任何问题,连一个早搏都没有”。联想起感染新冠后的一系列症状,黛安询问医生,是否可能是“新冠后遗症”,医生看着她笑了,“哪有什么新冠后遗症,我们都得了,为什么我们都没有,就你有?”

黛安没想到的是,这只是一个开始,此后很长一段时间,濒死感一直缠绕着她的生活,几乎每晚都会在睡梦中心跳过速、突然惊醒。走在路上,黛安总处于“要晕厥又晕不了的状态”,感觉马路上的地好像都是软的。肋骨、大腿等多处有明显灼烧感,疼痛好像在她的体内乱窜。她的身体不再受自己控制,会在和朋友吃火锅大笑的时候,突然开始心跳过速,会在遛狗的时候惊恐发作。黛安开始长期看病,辗转当地多家三甲医院、二级医院和中医院,做了许多检查,仍未查出心脏到底有什么毛病。

黛安彻底病倒了,她感到那个强有力的自己正在远去。原本的她毕业于名校舞蹈专业,身高一米七五,肢体灵活而修长,工作后不久,她就离开事业单位独自创业,一个人打理淘宝店,每月收入最高能有四五万元。她长期独居,“从不需要别人照顾”,但自从发病后,她放弃了生意,不再和复杂琐碎的平台运营规则周旋,搬回了姥姥家,“大高个儿天天躺在床上,做什么都没有力气,只能依靠两个年迈的老人照料”。

有时候,黛安怀疑自己是不是中了邪。她甚至去山上找过道士,但法术对她也没有效果。有一位二级医院老中医推测她应是心脏神经官能症,开了几服中药给她吃,似乎有一点缓解,至少身体不疼了,但惊恐发作的毛病还是没解决。

迷茫持续了三个月后,她在小红书上看到一个“长新冠综合征”病友群,加入后才发现有数百位和自己类似的患者,都是在感染新冠后出现心跳过速、胸闷、惊恐发作等症状,持续时间从数月到数年不等,她才感到这一切不是自己的“幻觉”。原来她的症状是长新冠综合征的常见症状之一——感染新冠后,病毒会刺激人体免疫系统产生大量细胞因子,导致全身炎症反应,电解质失衡,引起低钾血症,患者会感觉手脚发麻、心跳加速、呼吸困难。黛安查看自己当时的化验单,的确显示自己有低钾问题,只是那时,医生和她并没有注意到这个不起眼的小指标。 2024年11月底,高福院士团队在《柳叶刀》上发布了一项大规模在线调查,涵盖有效样本6.82万份,数据显示其中约10%~30%的人(包括反复感染的人)经历了长新冠症状,这意味中国的长新冠患者群比想象中更为隐秘和庞大。

2024年11月底,高福院士团队在《柳叶刀》上发布了一项大规模在线调查,涵盖有效样本6.82万份,数据显示其中约10%~30%的人(包括反复感染的人)经历了长新冠症状,这意味中国的长新冠患者群比想象中更为隐秘和庞大。

“长新冠”作为一个专业术语,于2020年首次被提出,用于描述新冠病毒感染后数周或数月各种症状持续存在。世界卫生组织(WHO)对长新冠定义为:新冠病毒感染3个月后,持续存在的症状或出现新的症状,症状至少持续2个月,且无法用其他诊断解释。

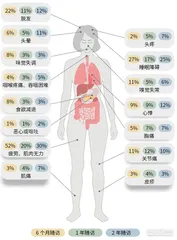

“长新冠”的症状极为多样化,包括疲劳、呼吸困难、胸痛、心悸等,涉及神经系统、呼吸系统、心血管系统、消化系统、内分泌系统等各个部分,患者可能还会经历焦虑和抑郁等精神健康问题。根据《中华临床感染病杂志》的说法,“长新冠不是一种具有明确病因、发病机制和临床病程的简单疾病,而是一种同时涉及多个器官的复杂疾病,因此将其称为‘长新冠综合征’更为恰当。”

美国国家科学院(NASEM)总结了长新冠7项重要特征,可能出乎大部分人的意料:

(1)可发生在无症状、轻症或重症新冠病毒感染之后;

(2)可从新冠病毒急性感染开始持续发病,也可在急性感染似乎完全康复后数周或数月才延迟发病;

(3)可发生于儿童和成人,无论其健康、残疾状况、社会经济地位、年龄、性别、性倾向、族群或地理位置如何;

(4)可加重原有疾病,也可出现新疾病;

(5)其症状从轻度到重度不等,可在数月内消退,也可以持续数月或数年;

(6)可根据临床特征进行诊断,目前尚无可确诊该疾病的生物标志物;

(7)会危害患者的工作、学习及生活自理能力等,给患者及家属身心带来深远影响。

但这些抽象的词汇不足以还原患者将在一系列日常场景中面临怎样的溃败。一位居住在海岛城市的半职业篮球运动员刘楠回忆,自己在感染新冠两个月后的一场球赛里,突然感觉支气管像狂风中的塑料袋一样发出呼呼响声,“心脏失控地跳,肚子迅速膨大”。他在篮球场上倒下,被送往急诊。此后的两个月,他几乎无法再正常睡觉,“每天晚上大概会有四五次气管堵住,被自己憋醒,你就会‘垂死病中惊坐起’那种感觉,拼命地锤自己,把气口打开”。他开始恐惧睡眠,生怕自己下一秒就再也不会醒来。吞咽也变得极为艰难,他常常感觉食物卡在喉咙的地方长达一两个小时,在食堂被憋得面色绀紫,“把同事都吓坏了”。这是长新冠在呼吸道系统最常见的症状——胸闷、呼吸困难。

另一位来自安徽的小学老师蒋莉描述,自己“二阳”之后就患上了体位性心动过速,会在某种特定的姿势下心跳加快,“我是一躺下就疯狂心跳,快的时候可以到每分钟一百五六十次,心绞痛严重,像一根绳子拉着你的心脏不断抽动”。有数月的时间,她每个夜晚都只能抱伏在床头,半梦半醒地坐着睡觉。在她认识的病友中,还有人因为一站起来就会心动过速,只能长时间坐轮椅出行。这是心肺耐力下降的表现,是长新冠综合征在心血管系统引起的标志症状。

一位来自贵阳的户外爱好者娜娜说,自己原本喜欢皮划艇、桨板等水上运动,还常玩飞盘和网球,但是感染新冠后,她变成“一块使用期限在不断倒数的废旧老机器”,“一动就心率加快、脑子发蒙,最严重的时候两句话都说不完,手机都拿不起来,提一下被子都觉得费劲,每次呼吸都会感觉到胸口疼”。几个月折磨下来,她严重脱发,瘦了20斤,大部分时间躺在床上休息。恢复一段时间后,她有几天状态不错走了5000步,“然后我就又病发了,一夜之间打回原点”。这是慢性疲劳,长新冠在神经系统最常见的症状之一。它的一个特点是,不会随着时间推移自然缓解,无论最初的疾病严重程度如何,随时都可能波动或复发。

本刊采访的7位患者都提到“脑雾”的症状,“感觉脑子被一层东西糊住了,无法专注地思考”,这是长新冠在神经系统造成的认知功能障碍。其中一位是拥有博士学位的荷兰女性,2020年感染新冠后,她从小就有的偏头痛变得频繁许多,此外感觉“脑子不管用,问题答不上来,无法正常运转,专注于一项任务。”她的博士因此延毕了一两年,毕业后又放弃了高校任职的机会,选择了时间更为灵活的工作。五年来,她的脑雾症状渐渐缓解,但偏头痛的症状却加剧了,当采访中被问到一些需要回忆的问题时,她依然会陷入停顿,发出疲惫的叹息,无法流畅地说出具体细节。

本刊记者查阅了多份关于新冠后遗症的医学论文。按目前医学界对此的认识,长新冠作为一种综合征,在临床表现上具有高度异质性,目前已有超过200种症状被归因于长新冠。之所以会在人体中造成如此广泛、无序的破坏,是因为新冠病毒中一个特殊的结构——“刺突蛋白”(spike protein),它的受体ACE2是一种常见于肺、动脉、心脏、肾脏与肠道等组织细胞表面的膜蛋白。

“刺突蛋白像是一把万能钥匙,浑身上下都有它可以打开的门,这让新冠病毒和其他病毒相比,可攻击的对象更多。”麦鸿成解释道,他是中山大学孙逸仙纪念医院神经科副研究员、德国慕尼黑大学医学博士,最近刚在Cell子刊上发表了关于长新冠的研究,“再加上每个人的免疫系统弱点可能都不一样,所以表现出来的症状就很多样化、个性化。” 多位受访患者表示,尽管全身上下经受着各种痛苦,但一遍遍跑不同城市的医院检查,却难以发现明显的器质性损伤;少数患者检查出了心脏早搏、心跳波段异常、肺部纤维化、脱髓鞘轻微剥落,但这些小问题难以解释他们的身体为何会被击垮。以至于,检查成了一种心理折磨,只是让他们的陈述在医生的眼中显得更加“可疑”,最后总会被医生“打发去看精神科”。

多位受访患者表示,尽管全身上下经受着各种痛苦,但一遍遍跑不同城市的医院检查,却难以发现明显的器质性损伤;少数患者检查出了心脏早搏、心跳波段异常、肺部纤维化、脱髓鞘轻微剥落,但这些小问题难以解释他们的身体为何会被击垮。以至于,检查成了一种心理折磨,只是让他们的陈述在医生的眼中显得更加“可疑”,最后总会被医生“打发去看精神科”。

但长新冠症状绝非患者的“臆想”。有多项国际研究抽取长新冠患者细胞后发现,他们的线粒体结构发生了变化,功能受损——线粒体是人体细胞中的“核心器官”,它的功能受损将导致细胞能量代谢失调,从而引起慢性疲劳、肌肉无力和神经损伤的长期症状。而麦鸿成与其合作者最新发表的论文显示,新冠病毒的刺突蛋白可以在颅骨中长期滞留,从而诱发炎症反应和神经退行性改变。

“你以为这个病毒已经离开了,其实不是。有研究在长新冠患者的尸检标本里发现,刺突蛋白的‘尸骸’仍然会在人体内滞留相当长的一段时间,隐藏在很多地方,对你的身体造成损害。每个人免疫系统清除‘尸骸’的能力不一样,所以受长新冠症状影响的部位、时间也不一样。”

麦鸿成说,正是因为长新冠复杂多样的症状,会让一些不了解相关知识的基层临床医生感觉摸不着头脑,无法将其与新冠联系在一起,导致诊断上的困难;另一方面,“许多长新冠症状都属于慢性病,从症状出现到形成明显的器质性损伤需要一定的时间,因此普通的医学影像和检查手段可能无法立即发现异常”。

2023年12月《中华传染病杂志》发布的《长新冠综合征临床诊治专家共识》,列举了一系列帮助诊断长新冠的临床特征和检查手段,但也提到,目前尚无国际统一认可的长新冠综合征的诊断标准。“需要持续反复观察患者症状,进行相应的实验室检查,并排除其他疾病,才可做出长新冠综合征的诊断。目前诊断长新冠综合征的三个要点为:(1)确诊或可能感染过新冠病毒;(2)症状在新冠病毒感染12周后仍然存在或新出现;(3)可以为持续存在或新出现的症状,症状持续时间两个月以上。符合以上要点并排除其他疾病,可诊断为长新冠综合征。”

长新冠特殊的“肌理”,导致其难以被传统的医学诊断系统纳入,即使国际和国内都已经出台了多版专家共识和诊疗指南,仍未普及到广大普通医院和医生那里。而这些患者在医疗系统中遭遇的普遍否认,进一步加重了大众对长新冠的不解,使得患者经常遭遇严重的职场歧视和社会歧视。

小学教师蒋莉回忆,自己患上长新冠后最痛苦的一点,是得不到周围人的理解。“我需要长期戴口罩,避免反复感染。领导一直批评我,找我谈话,要我摘下口罩,说我这样上课会引起家长不满。这一年多来,我上课不敢用力说话,也没有精力参加公开课竞赛,但我另一个同事做了场大手术,两个月后就生龙活虎地回来上班了。大家都觉得奇怪了,你这是个什么病呀,一年多了还没好?是不是找理由在摸鱼?”后来她在病友群里发现,自己还算幸运的,有不少患者抱怨因得不到诊断,无法请假,被公司劝退,失去唯一的生计。

在医院得不到诊断,也得不到治疗建议,这让许多患者在患病前期感到迷茫,只能自行寻找答案。娜娜为了搞清楚自己患的“怪病”,跑到贵阳、成都、湖南的多家医院检查,走遍了耳鼻喉、眼科、神内、泌尿科、疼痛科,直到在上海复旦大学附属华山医院罕见病专科,才得到了“长新冠综合征”的诊断。由于长新冠目前仍未出现统一有效的治疗方案,娜娜花大量的时间阅读国外文献,寻求解法,在试过了西药、中医、针灸、灵修之后,仍没有好转,直到偶然搜索到一项以色列的研究显示,高压氧治疗对长新冠造成的神经系统损伤有较好的治疗效果,她自费到医院去做高压氧治疗,症状逐渐有了改善。这个过程中,她停职一年,总共花掉了七八万元。

“即使诊断了,也不清楚怎么治,这是长新冠比较尴尬的地方。”麦鸿成解释道,作为一种新出现的疾病,长新冠的发病机制还众说纷纭,学界至今仍未找到统一有效的治疗方案,目前出台的诊疗指南还是以“对症治疗”为主,“有什么毛病看什么毛病”。在本刊的采访中,有的患者通过中药得到缓解,有的患者通过维生素补剂得到好转,也有患者通过精神科的药物减轻了症状。

在长新冠的病友群里,记者观察到,许多患者因一直找不到疾病的解法,绝望中不得不仰赖各式“牛鬼蛇神”——有人请道士来家里驱邪做法,有人寻求心灵导师,有人尝试江湖郎中开的奇特药物,每天摄入五六十味药材,导致食物中毒,险些丢了性命。群里还充斥着各式各样的“骗子”,以治疗的名义卖药、卖课、卖咨询服务。

娜娜显然算是幸运的一个,她的长新冠症状已经好转了80%。接近一年的休养后,她第一次鼓起勇气到外面的餐馆喝下午茶,吃到第一口炸鸡时,眼泪突然流下来,“我不知道该怎么形容,就觉得自己好像是一个被迫重新刷新的电脑系统,以前的一切都离你很遥远……过去的我和现在的我,似乎已经不是一个人了”。

(文中黛安、娜娜、蒋莉、刘楠为化名) 新冠长新冠