苏州手作:传统技艺活在现代生活里

作者:杨璐 许建平的经历特别符合历史资料里对苏州技艺高超的匠人的描述。他是国家级非物质文化遗产苏式家具制作技艺代表性传承人。苏州从明清时代起,手工业就发达,生产规模大,分工垂直,质量高,甚至出现了一个专有名词“苏作”。康熙时期的《苏州府志》记载:“吴中男子多工艺事,各有专家,虽寻常器物,出其手制,精工必倍于他所。女子善操作,织纫刺绣,工巧百出,他处效之者莫能及也。”家具制造业则是苏州手工艺里最为发达的行业之一。苏州匠人的作品,是权贵豪门、文人士大夫家庭生活的一部分。

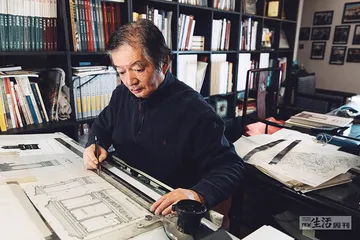

许建平的经历特别符合历史资料里对苏州技艺高超的匠人的描述。他是国家级非物质文化遗产苏式家具制作技艺代表性传承人。苏州从明清时代起,手工业就发达,生产规模大,分工垂直,质量高,甚至出现了一个专有名词“苏作”。康熙时期的《苏州府志》记载:“吴中男子多工艺事,各有专家,虽寻常器物,出其手制,精工必倍于他所。女子善操作,织纫刺绣,工巧百出,他处效之者莫能及也。”家具制造业则是苏州手工艺里最为发达的行业之一。苏州匠人的作品,是权贵豪门、文人士大夫家庭生活的一部分。我们见许建平的那天,他刚从伪满皇宫博物院回苏州。电视台要为70岁以上的国家级工艺美术大师拍纪录片。许建平做过很多重要空间里的家具,伪皇宫博物院是比较能拍摄的一处。图纸全是他一个人画的,许建平说:“伪满皇宫的资料很少,以前有一些黑白照片。我根据这些东西,大多数是想象出来的,一共花了三年时间把它恢复。这个项目其实很难做,伪满皇宫博物院是一个很有分量的地方,它跟苏州园林不一样。苏州园林的家具都是苏式家具。伪满皇宫就复杂了,它是一个傀儡政府,里面有日式家具、欧式家具、清代家具,我都要再现出来。”

家具设计的核心是文化底蕴和审美。苏州既给了他具体的技艺,也给了他文化滋养。许建平正式学艺是在1970年。苏州工艺美术因为是外贸大户,即便是在动乱年代,也不能后继无人。苏州从各个学校挑选了40个有美术基础的学生集中培养。这40人里面,后来出了两位国家大师,一位是许建平,一位是檀香扇国家级传承人邢伟中。

苏州几百年来是中国工艺美术的高地,训练新人有一套办法,先学通用技能。许建平入行后,在刺绣研究所学习了工笔画。他说:“刺绣里涉及绣稿,教我的人是陈必强。他是一个画家的后代,当时已经有50多岁了。我在刺绣研究所里学了三年的工笔画,这对我很重要。从前我都是出于喜欢瞎画的,这样就正规地学习了。苏绣因为有名,这个刺绣研究所是个重点单位,苏州有名的老画家都在这里面,后来都是中国工艺美术大师。” 浸润于苏式生活,也成就了许建平。他小时候的家是一处四进的宅院,红木家具,雕花门窗。母亲读过书,会给他讲雕花图案表达的民间故事或者蕴含的意义。他说:“很多模模糊糊的东西植入了我的脑子里,当时也不懂,但到了工厂之后,一接触制作家具,我就全懂了。比如说如果是工人家庭、农民家庭的学徒,他最多就是到园林里去看了一下,是记不住的。我从小就坐在这样的家具上面,睡在这样的家具上面。我的理解是不一样的。尤其是关系到设计方面,更是这样。”

浸润于苏式生活,也成就了许建平。他小时候的家是一处四进的宅院,红木家具,雕花门窗。母亲读过书,会给他讲雕花图案表达的民间故事或者蕴含的意义。他说:“很多模模糊糊的东西植入了我的脑子里,当时也不懂,但到了工厂之后,一接触制作家具,我就全懂了。比如说如果是工人家庭、农民家庭的学徒,他最多就是到园林里去看了一下,是记不住的。我从小就坐在这样的家具上面,睡在这样的家具上面。我的理解是不一样的。尤其是关系到设计方面,更是这样。”

许建平很清楚通过什么样的途径去提高水平。他说自己的养分全部从园林里来的。“网师园、沧浪亭我经常去,里面的人都认识我。我长得很讨人喜欢,他们知道我是学做家具的,进去不用买门票。我什么地方都不喜欢玩,有空就到园林里去画画。古典建筑和园林就是我最好的老师。”他跟着大专家做项目,也在项目里学习。他说:“中央工艺美院的陈增弼教授是研究明清家具的专家。他是我的恩师。他画草图,我根据他的草图做小稿子。我因为学过工笔画,比如他设计家具上有一条很小的龙,我连鳞都会画出来。我有时候设计的东西不太完美,他就会跟我讲,这张图纸很好,但是哪个地方尺寸上再调整一下。最后,我再看看,就觉得他说得挺合适的。我跟着他做的过程里,就学到了很多东西。” 苏州的手工艺者还经常跨界合作,互相提升。许建平去年跟苏绣的中国工艺美术大师邹英姿合作了一个巨大的苏绣地屏。这幅刺绣作品9米长,2.3米宽,在全国来讲也算是巨幅作品。许建平说:“这么大面积的刺绣,画框中间相当于空的,刺绣很轻。画框的处理就很重要,包括用料、图案、边上的插脚都很讲究。一般人用料的比例都拿不准。我给她设计,让我徒弟做的。”最后,这幅刺绣地屏是用红花梨框架装裱,框架上浅浮雕装点了苏州园林小景,桂花和如意纹样与刺绣画面去呼应。中国手艺的高峰

苏州的手工艺者还经常跨界合作,互相提升。许建平去年跟苏绣的中国工艺美术大师邹英姿合作了一个巨大的苏绣地屏。这幅刺绣作品9米长,2.3米宽,在全国来讲也算是巨幅作品。许建平说:“这么大面积的刺绣,画框中间相当于空的,刺绣很轻。画框的处理就很重要,包括用料、图案、边上的插脚都很讲究。一般人用料的比例都拿不准。我给她设计,让我徒弟做的。”最后,这幅刺绣地屏是用红花梨框架装裱,框架上浅浮雕装点了苏州园林小景,桂花和如意纹样与刺绣画面去呼应。中国手艺的高峰

这次采访的工艺美术大师们都是老苏州人,最开始我十分困惑。在北京,约见都要提前几天就确定好,什么时间开始、什么时间结束、一共几个人参加、谈几个问题,事先要说得清清楚楚。双方把这些记到备忘录里。苏州不是这样的,我提前几天约采访,不止一位大师先沉默,感觉那么早就定一件事非常缥缈。他们通常回复我的是非常模糊的时间,“上午”或者“下午”。我追问,我们确定一个具体的时间?这简直显得咄咄逼人,“具体时间”对他们来讲,仿佛很为难。在老苏州,时间是悠长的,节奏是散漫的。你来,我们就聊聊。

这同现代苏州给人的印象是截然相反的。苏州工业园区是改革开放的先锋,崇尚效率和拼搏。生物制药、半导体与集成电路、新能源等等产业领先全国。稀奇的是,就在这突飞猛进的30年里,苏州还同时保留了明清以来发展起的手工业。它们不但经受住了工业化的冲击活了下来,它们背后所承载的城市文化和性格也活了下来。

这些前工业化时代的文化和物质,就像一个平行的时空。苏州非遗办副主任王燕是“非遗”保护领域全国性的专家。她说:“非物质文化遗产是工业文明之前的人类行为,生产生活以及思维方式的综合。‘非遗’一定是跟工业化相对的,如果我们看到非洲原始部落的生活,我们是不会叫它‘非遗’的。”跟工业化相比,传统的生产方式肯定是落后的。王燕说:“它规模小、效率低,但它有优点,它有深厚的文化积累。它的个性化强。工业化以后,英国强大了都说英文,美国强大了全球就是用美国标准。‘非遗’不能浅薄地理解为保护一个技艺或表演,它是增加文化认同。” 苏州手工艺精美,就是苏州富裕生活的文化积累。起码在明清两朝,苏州就是一个消费城市。柯继承是作家、文化学者,曾经担任过苏州民间文艺家协会副主席,现在是苏州市吴文化研究会理事。他说:“永乐皇帝以后,苏州因为独特的地理和物产条件,迎来了长久的兴盛。大量的退休官员、文人、财主都集中在苏州。甚至到了我小时候,整条桃花坞大街,沿河的一边是两层楼,下面是店铺,上面是住宅,这是老百姓生活的区域,对面坐北朝南的全是大户人家。一整条街都是大户人家,进去之后里面都有园林。《红楼梦》里的生活,其他人看了可能很稀罕,我们本地人一看,苏州大户人家就是这样的。”

苏州手工艺精美,就是苏州富裕生活的文化积累。起码在明清两朝,苏州就是一个消费城市。柯继承是作家、文化学者,曾经担任过苏州民间文艺家协会副主席,现在是苏州市吴文化研究会理事。他说:“永乐皇帝以后,苏州因为独特的地理和物产条件,迎来了长久的兴盛。大量的退休官员、文人、财主都集中在苏州。甚至到了我小时候,整条桃花坞大街,沿河的一边是两层楼,下面是店铺,上面是住宅,这是老百姓生活的区域,对面坐北朝南的全是大户人家。一整条街都是大户人家,进去之后里面都有园林。《红楼梦》里的生活,其他人看了可能很稀罕,我们本地人一看,苏州大户人家就是这样的。”

这些富贵的家庭不事生产,人生主旋律就是享受生活。舍得花钱,自然就吸引了全国的能为他们提供服务的人。柯继承说:“最开始不一定是苏州人特别擅长,很可能是吸引了全国的工匠来谋生。竞争是很激烈的。你可能需要拜师,需要比别人的本领高,才能站得住脚。慢慢地,苏州的美食、刺绣、家具等等所有门道,留下的都是行业精英。”

这些匠人在给官员、文人们的服务中发展,既要有文化修养,也要有技艺。许建平和柯继承都提到,文盲是做不了这个行业的。许建平说:“你要知道你客户的文化品位,去符合他,否则就做不成。”苏州的文人也愿意参与到这些手工中来。柯继承说:“文人本身也喜欢玩东西,他们愿意把自己的思想、理念、追求的东西跟工匠们一起实现出来。另外,苏州手工业从业者还有一个来源是家道中落的文人后代。他们本身有文化,又钻研技术,手工水平也很高。”

明清两代,苏州设有专门的机构为皇家服务。特别是在清代,虽然叫作苏州织造衙门,实际上涉及的品类多种多样,他们负责收集精美的、先进的东西,再集中运到北京。柯继承说:“故宫里可能一半以上的东西都是苏州出来的。它不一定是苏州做的,但都是苏州输出的。有一句话叫‘苏州样,广东造’,就是苏州当时还是设计中心。皇家收购的当然都是最高水平的东西,这又刺激了苏州手工艺的发展。”

新中国成立之后,国内缺少有消费能力的群体,但它们可以出口到华人华侨比较富裕的东南亚地区,和欣赏中国传统文化的日本等国。公私合营之后,民间手艺人、老文化人很多都在合作社里谋生,他们的艺术造诣相当高。这些合作社从上世纪50年代起,就开始做外贸,生意也不错。直到八九十年代,苏州的传统手工艺和新发展是并行的。老苏州的手工艺、丝绸还在创汇,新苏州的产业园萌芽破土。 正是因为苏州是全国比较早参与到全球化生产和分工的城市,苏州人反倒对保护自己的文化十分敏感。王燕说:“完成了工业化、现代化的人,往往都开始回望自己的源头。他们有自豪感。如果我们在工业化之前,饭都吃不饱,不会觉得自己的文化有多好。实际上,生活方式是植入得非常深的。它如果有足够的丰富度和厚度,就不容易被轻易抛弃。”

正是因为苏州是全国比较早参与到全球化生产和分工的城市,苏州人反倒对保护自己的文化十分敏感。王燕说:“完成了工业化、现代化的人,往往都开始回望自己的源头。他们有自豪感。如果我们在工业化之前,饭都吃不饱,不会觉得自己的文化有多好。实际上,生活方式是植入得非常深的。它如果有足够的丰富度和厚度,就不容易被轻易抛弃。”

苏州生活方式,其实园林就是一个展现。苏州园林称为一种综合艺术,同时,它是苏州大户人家过的日子。园林里用的是线条简洁具有美感的家具,摆放着艺术品,挂着书画作品,园林的主人穿着绫罗绸缎,吃苏式美食,把玩折扇和核雕。这种爱美、追求美的生活方式也辐射到民间。柯继承说:“阳春面,实际上营养成分就是一碗简单的白面,苏州人都要给它起个好听的名字。某种意义上也是一种苏空头。过去人家讲苏州人,叫苏空头,意思是表面上很好听,实质上不怎么样。”

除了追求美、向往美,苏州还有一个特点是精细。它既反映在人的性格上,也反映在苏式手工艺上。我在苏扇传承人盛春的展厅里,看到她复原的一把《韩熙载夜宴图》里韩熙载手拿的青篦扇,它的形状是长方形,扇面夹层里好像是一根根细羽毛发散状填满的。盛春告诉我,这里面是542根竹篾丝。她把它们一根根做出来,再安装上。她觉得没什么玄妙的,“苏州就是精细嘛”。柯继承说:“苏州地方不大,但需要大量产出精品,原材料就紧张。外地可以丢弃的废物,在这里一定作为宝贝,下功夫用好。逐渐地,苏州人做东西就精细。” 苏州精细还有一个原因,很多人都是省吃俭用上来的,生活上很节约。柯继承说:“但是,节约不等于简陋,苏州人要做到极致。比如苏式椅子,同样是四根柱子一块板,我们柱子上面就做个弧度。有时候那块板是藤条的,藤条是本地产的,能节约紫檀木。苏式家具的风格就是线条简练,没有繁复的修饰,但是很美。”

苏州精细还有一个原因,很多人都是省吃俭用上来的,生活上很节约。柯继承说:“但是,节约不等于简陋,苏州人要做到极致。比如苏式椅子,同样是四根柱子一块板,我们柱子上面就做个弧度。有时候那块板是藤条的,藤条是本地产的,能节约紫檀木。苏式家具的风格就是线条简练,没有繁复的修饰,但是很美。”

做到极致,就谈不上效率。在檀香扇的“非遗”传承人陈琴的工作室里,她给我讲烫花工艺的要义。烫花就是要用电笔在檀香木的薄片上画中国画。其他木质扇的雕花和绘画工序已经可以用机器取代,珍贵的檀香木却不行,会影响它的味道。陈琴追求行云流水的线条和立体感,而不像刀刻一样死板,那就要像煲汤一样,拿着笔慢慢地焐。柯继承说:“我们苏州人什么东西都只讲究好,不讲究时间,实际上就是慢生活。上海人喜欢周末坐火车来吃面、吃馒头,因为他们大工业生产的食品肯定不及我们这里手工的。” 精细,又追求享乐,在苏州还有一词叫“小乐惠”。柯继承说:“老苏州不出英雄豪杰,不讲拼搏精神。拼搏是要革命的。苏州生活太好了,这么舒服。苏州人只想活在自己的小世界里,小甜甜的,非常满足。玩一玩雕刻,玩一玩书画、刺绣,把这些东西搞极致。不要说工艺品,苏州的家常菜也很好吃,因为他每一天都研究这个。苏州现在大量移民带来了新风气,格局也变大了,适应现代生活的需要。苏州现在变成了工业城市。老苏州最开始听到这个定位,都觉得莫名其妙。”

精细,又追求享乐,在苏州还有一词叫“小乐惠”。柯继承说:“老苏州不出英雄豪杰,不讲拼搏精神。拼搏是要革命的。苏州生活太好了,这么舒服。苏州人只想活在自己的小世界里,小甜甜的,非常满足。玩一玩雕刻,玩一玩书画、刺绣,把这些东西搞极致。不要说工艺品,苏州的家常菜也很好吃,因为他每一天都研究这个。苏州现在大量移民带来了新风气,格局也变大了,适应现代生活的需要。苏州现在变成了工业城市。老苏州最开始听到这个定位,都觉得莫名其妙。”

苏州人对自己的文化非常骄傲。它离上海近,却不受海派文化、西洋文化的影响。苏州那么早拥抱全球化,也不受全球化带来的影响。王燕说:“苏州的生活方式、文化、人的性格跟苏州城的自然地理契合度是非常紧密的。”王燕在一个演讲里说,我们要保护那些始终伴随人类的、有价值的东西。苏州的文化和生活是几百年来形成,在当地来讲合理的传统智慧。王燕说:“每天早上吃一碗面,穿着中式的衣服。苏州人还讲不令不食,因为苏州物产丰富,没必要吃过季的。这个很舒服,为什么要变化。”

在历次文化冲击和社会变迁里,苏州人虽然没有王燕的理论,但本能地保护自己的传统。比如在上海开始形成海派文化的时候,王燕说:“苏州有很多文化家族,会有守护和传承文化的自觉,包括一些实业家。他们听昆曲,办了昆曲传习所,然后苏州一直有雅集。在老百姓的层面,苏州好多地方是水乡,自成一体。到改革开放之前,苏州的乡村社会本身就比较稳定。”苏州文化有巨大的惯性。柯继承说:“苏州的传统就是享受生活。社会动荡或者变化激烈的时候,可能有干扰。但生活稍微安顿的时候,它又恢复了。苏州文人没事做,在家里就写写字,画画图。基本上每个苏州文人都能画图。现在就属于生活变好的情况下,大家就开始重视传统文化、手工艺这些。”

苏州这种对当地文化的保留,实际上也在引起全国的共鸣。苏州的手工艺因为服务于皇家和文人,淬炼出超高的技术和审美,是中国传统文化的精华。我拜访了苏式家具、宋锦、苏扇、核雕的传承人,这些品类都不是作为文化标本或者博物馆的藏品存在,它们真实地在参与市场竞争,甚至通过直播这种现代营销方式还出现爆款。消费者就是对传统文化感兴趣的人。 宋锦苏州手艺