苏扇:承载传统文化的吴中绝技

作者:杨璐 “盛风苏扇”是夫妻档。丈夫胡建忠负责电商和直播,妻子盛春是中国制扇工艺大师,国家级非物质文化遗产项目(苏扇制作技艺)代表性传承人,她负责设计。今年下半年国产游戏《黑神话·悟空》广受欢迎,盛春以此为灵感推出了如意金箍棒折扇。跟她做的那些收藏级别的折扇不同,这把扇子是针对电商平台上年轻消费者的平价手工艺品。它拿在手里就像一个袖珍的金箍棒,并且出奇地精致。扇骨是用乌木制成的,扇面是黑色洒金宣纸。扇子折好,翻过来看扇骨,用小篆体刻着“如意金箍棒”五个字,泛着点点的金光。10月份,“盛风苏扇”获得了抖音电商颁发的“优秀成长型商家”奖。他说,其他一起获奖的商家,销售额都是天文数字,他们比不了。但是,他们做传统技艺和“非遗”能有这样的成绩,很高兴了。

“盛风苏扇”是夫妻档。丈夫胡建忠负责电商和直播,妻子盛春是中国制扇工艺大师,国家级非物质文化遗产项目(苏扇制作技艺)代表性传承人,她负责设计。今年下半年国产游戏《黑神话·悟空》广受欢迎,盛春以此为灵感推出了如意金箍棒折扇。跟她做的那些收藏级别的折扇不同,这把扇子是针对电商平台上年轻消费者的平价手工艺品。它拿在手里就像一个袖珍的金箍棒,并且出奇地精致。扇骨是用乌木制成的,扇面是黑色洒金宣纸。扇子折好,翻过来看扇骨,用小篆体刻着“如意金箍棒”五个字,泛着点点的金光。10月份,“盛风苏扇”获得了抖音电商颁发的“优秀成长型商家”奖。他说,其他一起获奖的商家,销售额都是天文数字,他们比不了。但是,他们做传统技艺和“非遗”能有这样的成绩,很高兴了。盛春一开始对直播是排斥的,觉得直播上是俗文化,跟她所守护的东西不符合。折扇也叫怀袖雅物,是文人雅士品鉴收藏的“清玩”。明代以来,以“吴门画派”为代表的江南文人在扇面上进行绘画创作、题诗,互相馈赠。明代有一首词,就描写了使用折扇时的惬意:“双环结成连理枝,舒卷随人意。半轮秋月明,一片春云腻。到手时清风阵阵起。”这种高雅的爱好并未中断。盛春传统上的客户有画家、书法家或者购买折扇去请画家、书法家创作。她的客服第一件事就是问清楚对方书画的流派,因为不同的方向对扇面用纸的熟度要求不一样。这是书画里的讲究,文徵明父子就必须是名匠制作的扇面才肯落笔,为了不渗笔、不缩笔。

电商上的折扇消费者,更多是年轻人,喜欢的东西不一样。盛春说:“中国传统文化的审美是内敛的,是非常收的。现在年轻人完全不一样,他们是很外放的。比如说,我首创了在竹制扇骨上镶嵌螺钿。我从前都是镶很精致的一点点,起个提亮作用。产品上网以后,客户要求我们把扇骨镶满,他们喜欢blingbling的效果。我们抖音上的客户年龄是线下客户的一半,这些年轻人恨不得要10米开外就能看见他们的扇子。” 盛春很热爱传统文化和工艺,她不做“抛媚眼给瞎子看”的事。让她对电商直播这件事转变想法的原因是,年轻人对传统文化的热情。盛春说:“我们客户的文化层次很高,有年轻的大学老师、投资人,硕士博士特别多,其中很多还是留学回来的。他们是不会去逛古玩城的,但会从网上去了解自己国家的文化。我一开始觉得很意外,这些属于最时尚最西化的一批人,他们买扇子,愿意来了解扇子背后的故事,甚至有人还跑到我们这里来参观。”

盛春很热爱传统文化和工艺,她不做“抛媚眼给瞎子看”的事。让她对电商直播这件事转变想法的原因是,年轻人对传统文化的热情。盛春说:“我们客户的文化层次很高,有年轻的大学老师、投资人,硕士博士特别多,其中很多还是留学回来的。他们是不会去逛古玩城的,但会从网上去了解自己国家的文化。我一开始觉得很意外,这些属于最时尚最西化的一批人,他们买扇子,愿意来了解扇子背后的故事,甚至有人还跑到我们这里来参观。”

折扇后来演变出了檀香扇。檀香扇也是苏扇一个代表品类。从网上追溯苏州如意檀香扇厂,是1955年由苏州檀香扇手艺人成立的苏州檀香扇生产合作社。时光荏苒,工厂依旧在苏州老城区深深的巷子里。老手艺传了下来,工厂的二楼最大的房间就是大师工作室。它属于苏州檀香扇制作技艺国家级传承人邢伟中和邢伟中的徒弟省级传承人陈琴,里面有制扇工具,也陈列着他们的作品。

檀香扇实际上仅仅指的是用印度迈索尔地区老山檀材料制作的扇子。它是真正的奢侈品。陈琴说:“能做檀香扇的木材,起码是百年以上的树龄,砍下来还要经过一二十年的醇化。它的物理性才稳定,我们把它开成薄片,就不会变形。檀香扇的材料就已经是古董,都还不用算上工艺。”它从来就不便宜。如意檀香扇厂的负责人朱芳炜说:“印度已经不让开采了。我们现在制作檀香扇用的都是厂里从前就存下来的木料。我小的时候,檀香扇的价格相当于一个月的工资。现在,真正的檀香扇也差不多要一个月的工资,甚至更高。”

如意檀香扇厂现在面向年轻人的产品,是用其他木材,采用檀香扇工艺制作的木质扇。朱芳炜说:“比如卖得很好的有一种檀边柏木扇。两边扇骨是血檀的,里面是柏木,雕刻着苏州园林的图案。柏木的味道跟檀香有点类似,它里面含有檀香醇。还有一种年轻人很喜欢的香木扇是阿根廷绿檀。这是我在市场上淘的木料,开发成产品。它有一种偏甜的香气,料开出来的时候是黄色的,慢慢可以变绿,最后就成了青铜器一样的颜色。它能够让人有种‘盘’的感觉。”

制扇是苏州的代表性技艺,明清以来的诗词散文里记载颇多,还出现了历史留名的匠人。折扇、檀香扇和绢宫扇一起被称为“苏扇”。现在,只有绢宫扇的电商化发展得有限。盛春的绢宫扇作品在业内非常有名,马云曾经送给奥巴马一个写着“静观众妙”的绢宫扇,就是她做的。但是,盛春做的电商绢宫扇不多。她说:“绢宫扇现在随着汉服热,虽然也热起来,但大家买它,还是为了穿汉服拍照,不追求它的精致和工艺。抖音上卖得最好的是十几块钱两三把的那种。我的好师傅不能去做差东西。但是,我们的绢宫扇,卖出去半个月退回来了,可能是拍完照了。它的运输成本高,损耗成本高。我们做起来不划算。” 盛春制作的绢宫扇《花戏蝶》吴中绝技

盛春制作的绢宫扇《花戏蝶》吴中绝技

扇子是平凡的日用之物,讲究起来却不得了。张岱在《陶庵梦忆》里列举“吴中绝技”,制作扇子就位列其中。他称赞这些工匠“俱可上下百年保无敌手”。盛春说,她不喜欢一天到晚讲制扇的复杂和难度,因为这是匠人的立身之本。“它再难,还能有芯片难做吗?”盛春说。但不管怎么说,做扇子是个精细活儿,需要静下心来沉淀。盛春的团队采用的是师傅带徒弟的模式,她的徒弟中不少是跟着她一二十年的老徒弟了,就是因为要不停地纠正,形成好的工作习惯。扇子是拿在手里把玩的,不能有瑕疵,稍微偷懒一步可能扇子就废掉了。盛春说:“人的眼睛是非常灵敏的,比如说我们做的折扇,扇心的厚薄误差我要求在0.03毫米以内,因为人的眼睛是可以看到0.05毫米的。误差高于0.05毫米,人就能看出来厚薄不均匀。你的东西就让人看着不舒服。徒弟们做扇子的第一年,我都要求他们拿千分卡去练。”

折扇的选材就很讲究。盛春常做的有一种玉竹扇,上面一点点阴影都不能有。盛春说:“你到街上去找个不长斑不长痣的人是非常难的。我们对竹子的要求就是这样,不能有一点斑。所以,我们买竹子都是一卡车一卡车地买,然后扔掉绝大部分。很多人说,竹子到处都长,为什么竹扇那么贵。因为挑出来可用的材料,非常困难。”制扇的竹子挑出来之后,师傅初步做出造型,要把扇骨拿出去晒太阳和吃露水。盛春说:“传统上,大概一周之后,竹子的颜色就非常漂亮了,像黄玉一样。现在因为空气不好,雨是脏的,哪怕滴一个点在扇骨上,都会形成一个很淡很淡的影子。更可怕的是,这个瑕疵在打磨之前肉眼是看不出来的。打磨完之后,就会有一个非常淡的瑕疵。懂行的人是不接受的。我们现在晒竹子,一看天阴了,要用最快的速度跑去收竹子,否则的话,全都完了。” 檀香扇的工艺比竹扇还要复杂。竹扇可以一个人从头做到尾,檀香扇却有20多道工序,每一道都是单独的领域。朱芳炜说:“从开料上,师傅就要有功夫。我们买来的木料都是很粗的,上面会有虫蛀,有开裂。从哪里开料最合适,只有选料的师傅能看得懂。”朱芳炜的父亲就是从开料学徒入行的,一直当到檀香扇厂的党委书记,进入到政府机关工作,后又下海经商买下了檀香扇厂。

檀香扇的工艺比竹扇还要复杂。竹扇可以一个人从头做到尾,檀香扇却有20多道工序,每一道都是单独的领域。朱芳炜说:“从开料上,师傅就要有功夫。我们买来的木料都是很粗的,上面会有虫蛀,有开裂。从哪里开料最合适,只有选料的师傅能看得懂。”朱芳炜的父亲就是从开料学徒入行的,一直当到檀香扇厂的党委书记,进入到政府机关工作,后又下海经商买下了檀香扇厂。

开料之后的重要工序是拉花。檀香扇的镂空图案就是拉花形成的。扇面上先画好图案,然后穿到一个酷似弓箭的工具的弦上,一个孔一个孔地把图案的细小格子磨成镂空。这是一门绝技。朱方炜学的就是这道工序。他说:“从前日本人来看厂的时候,我们厂里面把拉花的钢丝全收起来。所以,他们到现在都没看过这根钢丝。钢丝是一个秘诀,三面环齿,一面没齿。有的齿上是有倒刺的,倒刺是我们自己用刀凿出来的。日本人做这道工序,用的是手表里发条那种东西。那个不行,拉花容易断掉。我们这个凿重了,钢丝也容易崩断,凿轻了不好拉。这个要自己弄自己练习的。”

拉花之后是烫花。有些檀香扇的扇面上有中国画风格的图案,这就是烫花工艺实现的。烫花决定了檀香扇的艺术性。陈琴学的就是这道工艺。她说:“烫花是用一种特殊的电笔加热之后,在木头上烙画。我们的要求是不能像烙葫芦、烙木材图案一样没有艺术性。我们要烙出中国画行云流水的感觉来。这个电笔外面没有卖的,是我们自制的。笔头是银的,纯银的导热性好,也要比其他金属软一些。但是,它再怎么样也是硬笔,我们要用硬笔转化出软笔的效果。”

绢宫扇的工艺对现代人来讲,更是有一层神秘色彩,因为它几乎是失传过。盛春说:“民国的时候,因为日本大量向中国倾销铁丝,铁丝非常便宜,绢宫扇的框就变成铁丝的了。很多做绢宫扇的师傅就不懂得用竹子来做扇骨了。”竹子买回来之后,折扇要一直做到底,绢宫扇相反,要先存放。盛春说:“我们的竹子回来以后,要先在仓库里放四到五年,放的时间越长越好,定型就比较好。然后,我们把扇框烘好,用绳子绑起来挂在晒得到太阳淋不到雨的地方,要挂一年,才能进行下一道工序。这些精致的扇子才不会变形。”盛春除了做扇子,也帮人修老扇子。她说:“人家清代的那种绢宫扇,框都是榫卯结构的。它扇面坏了就找人重新绷扇面,扇框是不会扔掉的。因为扇框是好东西。” 按照传统的规矩把扇子做好,还不是苏扇闻名全国的全部原因。苏扇雅致、有艺术性,因为匠人们修养很高,从其他艺术和工艺领域汲取养分。盛春和陈琴都不仅仅只懂扇子。

按照传统的规矩把扇子做好,还不是苏扇闻名全国的全部原因。苏扇雅致、有艺术性,因为匠人们修养很高,从其他艺术和工艺领域汲取养分。盛春和陈琴都不仅仅只懂扇子。

盛春最早拜了有民国渊源的老师傅学艺。她说:“从前桃花坞一条街上好多前店后厂的扇庄。公私合营实行企业化管理,无论苏州扇厂,还是檀香扇厂,工序都拆开成流水线作业了。扇厂里的师傅都是只会一两道工序。其他工序在工厂里看多了,可能也能做,但不精通。”盛春的第一个师傅叫陶凌之,他是桃花坞最大扇庄的少东家。盛春说:“他是有文化的,所以,公私合营之后没有进厂。他进了工商所,干到退休。从前在桃花坞能够立足的扇庄都有绝活。陶师傅不想家里的绝活失传。他的子女工作都不错,不肯学手艺。1995年的时候,虽然还没有白领的概念,但大家都想坐办公室,手艺人是干活儿的,出苦力的,挺给人瞧不起的。”

她出名的一个重要原因是复制了故宫收藏的绢宫扇。盛春第一次看到故宫收藏的扇子时,折扇已经做得很不错,见过世面。但她还是被震撼了。故宫的绢宫扇像一个微型的工艺展示平台,涉及缂丝、刺绣、首饰、各种雕刻等等手艺。盛春说:“漂亮的扇子都是苏州上贡的。苏州把各个领域的十几个好师傅集中在织造府里,这么多人才做一把好扇子。比如一把扇子上就包含了缂丝、刺绣、织锦等工艺,包含了各种雕刻,竹雕、木雕、镶嵌,雕刻里还有阴雕、阳雕等等。所以,道光以后就看不到这么精致复杂的扇子了,国力不够了。”

盛春只有自己一个人,她为了做绢宫扇就学了很多其他的工艺。她说:“竹雕和镶嵌,因为它都做得很小,要求却很高,没人跟我合作。我都是自己做的。我雕刻的手势可能全都不对,但我属于比较有想象力的人,可能手还很巧。我没有专门学雕刻的人做得那么快,但我脑子里能想象出这个立体的东西,然后表现出来。我还学了做景泰蓝,因为我想学做景泰蓝的扇子。学景泰蓝的时候掐铜丝要电焊,我还学了电焊。” 陈琴的专长是檀香扇设计和烫花。她觉得把檀香扇归到工艺品里,有点不准确。她说:“工艺品,比较说实在的,就是有点匠气。匠气的意思就是艺术含量会少一点,不是精神领域的东西。它就是比日常用品美观一点。我们苏州的精品檀香扇,工艺品和艺术品的界限是模糊的。”陈琴擅长画人物,她在檀香木上用电笔画出的仕女图,神态颇为灵动,各有性格。她说:“我要是做一幅《簪花仕女图》是完全可以像作坊一样还原的。但我是作为现代人在创作,要符合现代人的审美。我的人物也要有立体感,中国画的工笔里是可以用颜色让层次更加丰富的。我们在檀香木上作画,不能用颜色,我们就要有素描的基础。”

陈琴的专长是檀香扇设计和烫花。她觉得把檀香扇归到工艺品里,有点不准确。她说:“工艺品,比较说实在的,就是有点匠气。匠气的意思就是艺术含量会少一点,不是精神领域的东西。它就是比日常用品美观一点。我们苏州的精品檀香扇,工艺品和艺术品的界限是模糊的。”陈琴擅长画人物,她在檀香木上用电笔画出的仕女图,神态颇为灵动,各有性格。她说:“我要是做一幅《簪花仕女图》是完全可以像作坊一样还原的。但我是作为现代人在创作,要符合现代人的审美。我的人物也要有立体感,中国画的工笔里是可以用颜色让层次更加丰富的。我们在檀香木上作画,不能用颜色,我们就要有素描的基础。” 陈琴自幼受书画熏陶,学习也不错。但她放弃了高考,1979年考进了苏州工艺美校。檀香扇厂的工作,是陈琴自己选的。她说:“檀香有天然的香味,女孩子弄,我感觉蛮讨喜的。我就来学檀香扇了。进入设计室之后,我感觉过去在学校里学得不够。我在工艺美术学校打了中国画的底子,还学了西洋画、色彩、素描等等。但是,我觉得要做好檀香扇,还要去北京提升眼界。”1984年,陈琴到中央美术学院深造。那时候中央美院的学生得到了精细的培养。陈琴说:“本科生200多个,教授有400多个。我是中国画系的,我的老师是李可染的学生。所以,李可染家我都去过。靳尚谊是油画系的系主任,我们都认识。因为学校很小,大家穿来穿去的。”她从中央美院毕业之后,又回到檀香扇厂,继续做扇子。

陈琴自幼受书画熏陶,学习也不错。但她放弃了高考,1979年考进了苏州工艺美校。檀香扇厂的工作,是陈琴自己选的。她说:“檀香有天然的香味,女孩子弄,我感觉蛮讨喜的。我就来学檀香扇了。进入设计室之后,我感觉过去在学校里学得不够。我在工艺美术学校打了中国画的底子,还学了西洋画、色彩、素描等等。但是,我觉得要做好檀香扇,还要去北京提升眼界。”1984年,陈琴到中央美术学院深造。那时候中央美院的学生得到了精细的培养。陈琴说:“本科生200多个,教授有400多个。我是中国画系的,我的老师是李可染的学生。所以,李可染家我都去过。靳尚谊是油画系的系主任,我们都认识。因为学校很小,大家穿来穿去的。”她从中央美院毕业之后,又回到檀香扇厂,继续做扇子。

陈琴有科班的美术训练,比一直做檀香扇的老师傅们有艺术性。她从80年代就开始出作品了,做50多厘米的大扇子,做各种工艺创新,扇子卖几万块钱一把,被海内外的藏家收藏。陈琴说:“当时檀香扇厂大批量生产的产品是要养活工人的。我们设计的扇子,是让工人的生活更好。我们厂福利很好,就是靠我们的作品。”陈琴烫一把精致的扇子,最久需要半年的时间。她要用电笔慢慢地渲染,“用很小的火来焐,像煲汤一样。檀香木是有油性的,这样慢慢地渲染,它出来的东西会有灵性。” 随着现代生活的普及,扇子的纳凉功能退出了日常。苏扇却因为承载了传统文化,一直在生产。盛春说:“苏州的扇庄公私合营之后,变成了一个苏扇总厂,一个檀香扇厂。这两个厂在七八十年代的生意非常好。它们是赚外汇的,订单多到来不及做。厂里就外发很多到居民手里,我小的时候都做过外发活儿,所以是有印象的。”檀香扇厂最兴盛的时候,陈琴说:“设计师有20位。我们设计出各种各样的扇子,拿到订货会上去。国外的客户就来订货。”

随着现代生活的普及,扇子的纳凉功能退出了日常。苏扇却因为承载了传统文化,一直在生产。盛春说:“苏州的扇庄公私合营之后,变成了一个苏扇总厂,一个檀香扇厂。这两个厂在七八十年代的生意非常好。它们是赚外汇的,订单多到来不及做。厂里就外发很多到居民手里,我小的时候都做过外发活儿,所以是有印象的。”檀香扇厂最兴盛的时候,陈琴说:“设计师有20位。我们设计出各种各样的扇子,拿到订货会上去。国外的客户就来订货。”

檀香扇在苏州,还是婚俗的一部分。陈琴说:“以前只要家里面有女孩子,父母都会拿一个月工资给她备一把檀香扇。对普通家庭来讲,改革开放之前没什么经济手段,要凑出钱来买这一把扇子,也是不容易的。这等于是女儿陪嫁的一个大件。”朱芳炜是“80后”,都还晓得这个习俗。他说:“老苏州讲,‘坐轿子摇扇子,幸福快乐一辈子’。婚姻生活里有难处、有争吵的时候,拿出妈妈给的檀香扇闻一闻,不忘初心,日子就能过下去了。”

檀香扇的市场是在进入90年代日渐萎缩的。陈琴说:“出口订单变少了,日本人不怎么买了。苏州的陪嫁也变成了电视机、洗衣机、汽车这些更有实际需求的东西。檀香扇做陪嫁,其实是精神领域的意味更多一些。”

苏扇的市场有起色是在2008年以后。盛春虽然一直拜师,精进自己的技艺,但她和胡建忠创业的扇厂过去一直销售的是全国各种旅游景点常见的那种廉价扇子。他们做好之后发到义乌,再从义乌销售到全国。盛春说:“比如说绢宫扇都是铁丝做的,很便宜,做起来也快。我跟陶师傅学的扇子,是非常标准的苏扇,但卖不掉。我只能做简单的、笨笨的,质量要求没那么高。说实话,当时的老百姓还在讲温饱,还不讲究。2008年、2009年的时候,大家条件好了。出现一批高级知识分子,他们开始喜欢传统的东西。”

盛春开始恢复用传统工艺做折扇。她最开始做的是红木折扇,消费者开始有钱的时候,认为红木是好材料,是价值高的象征。盛春把红木折扇往精致里做,各种细节都做得很好。她说:“大家开始要好东西的时候,你如果粗糙就满足不了需求。”2010年以后,竹子折扇的精致也跟上来了。盛春说:“大家的文化层次上来了,懂了竹子在传统文人生活里的意味,竹扇上升得特别快。到了2018年、2019年,竹扇已经变成了主流。红木不再是主流。我们本身专供书画市场,会发现很多人还恢复了那种文人的生活。”檀香扇也保留了一些市场。朱芳炜说:“大师的作品有很多人收藏。另外,因为扇子有文化属性,它是很好的礼品。很多公司活动、会议会来我们这里定制伴手礼。” 三年疫情让苏扇发生了最新一次的转型。盛春和胡建忠尝试做直播。他们从前大部分时间面对的是批发商,直播就是直接面对消费者。盛春发现,这种方式让她找到一大批同好。盛春说:“我很喜欢传统文化,所以,我设计的东西是有主题的。但是,我们做批发的时候,批发商不要听我讲故事。零售客户不一样,他们很愿意听我讲,而且他们喜欢扇子,还会给我反馈。他们会问我为什么这么做。比如我有一把扇子做得很简单,两年时间也没卖出去10把。上网之后,它变成了一个经典款。这个扇子叫‘子非鱼’,我设计了一条鱼。我拿着这把扇子,我在岸边看鱼,鱼在水里看我。我讲了这个故事,它就畅销了。我觉得找到了知音。”

三年疫情让苏扇发生了最新一次的转型。盛春和胡建忠尝试做直播。他们从前大部分时间面对的是批发商,直播就是直接面对消费者。盛春发现,这种方式让她找到一大批同好。盛春说:“我很喜欢传统文化,所以,我设计的东西是有主题的。但是,我们做批发的时候,批发商不要听我讲故事。零售客户不一样,他们很愿意听我讲,而且他们喜欢扇子,还会给我反馈。他们会问我为什么这么做。比如我有一把扇子做得很简单,两年时间也没卖出去10把。上网之后,它变成了一个经典款。这个扇子叫‘子非鱼’,我设计了一条鱼。我拿着这把扇子,我在岸边看鱼,鱼在水里看我。我讲了这个故事,它就畅销了。我觉得找到了知音。”

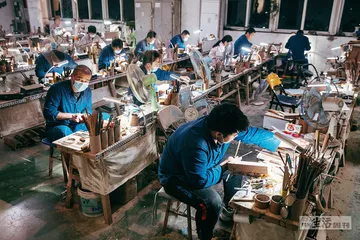

檀香扇的生意,也因为门店不能开业而减少。经济下行,收藏市场也不好。它却迎来了传承人。檀香扇厂改制之后,一直是职业经理人打理。朱芳炜接手了这个家族企业,还拜师从头开始学拉花。他说:“我这个年龄层上,会拉花的人基本没有。’90后’里可能会拉花的人,也就一两个。‘70后’里大概会有一些人,他们毕业的时候还进过厂。我们‘80后’就没人进厂了。” 苏扇吴中手艺