经济学奖:不同国家之间为何有贫富差距?

作者:谢九 达龙·阿西莫格鲁1967年出生于土耳其伊斯坦布尔,1992年获英国伦敦政治经济学院博士学位,现为美国麻省理工学院教授;西蒙·约翰逊1963年出生于英国谢菲尔德,1989年在美国麻省理工学院获得博士学位,现为麻省理工学院教授;詹姆斯·罗宾逊1960年出生,1993年在美国耶鲁大学获得博士学位,现为美国芝加哥大学教授。

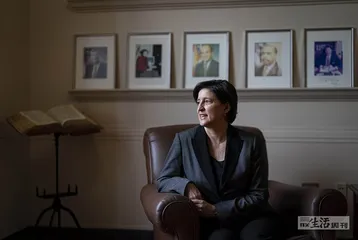

达龙·阿西莫格鲁1967年出生于土耳其伊斯坦布尔,1992年获英国伦敦政治经济学院博士学位,现为美国麻省理工学院教授;西蒙·约翰逊1963年出生于英国谢菲尔德,1989年在美国麻省理工学院获得博士学位,现为麻省理工学院教授;詹姆斯·罗宾逊1960年出生,1993年在美国耶鲁大学获得博士学位,现为美国芝加哥大学教授。这三位经济学家都属于制度经济学派,“研究制度如何形成并怎样影响繁荣”。制度学派是诺贝尔经济学奖的常客,上一次制度学派的经济学家获奖,是次贷危机之后的2009年,当时两位美国经济学家威廉姆森和奥斯特罗姆获奖。再往前推,是名气更大的两位,分别是1993年获奖的道格拉斯·斯诺和1991年获奖的科斯。 詹姆斯·罗宾逊

詹姆斯·罗宾逊

制度经济学是将制度作为研究对象,探讨制度对于经济发展的影响。诺奖官方表示,今年的三位获奖者,证明了社会制度对一个国家繁荣的重要性。一个法治薄弱、制度剥削民众的社会不会促进经济增长,或者向好的方向发展。获奖者的研究有助于我们理解这其中的原因。

从历史上一直到今天,不同国家之间存在巨大的贫富差距,为什么有的国家穷,有的国家富呢?国家之间贫富差距的根源到底何在?

按照今年三位诺奖得主的研究,贫富差距的主要原因在于社会制度的差异。为了证明社会制度和国家贫富差距的关系,三位诺奖得主以欧洲殖民史作为研究对象,他们发现,从16世纪以来,欧洲殖民者在殖民地采取了两种主要模式,一种是榨取型,一种是包容型。在榨取型殖民地,欧洲殖民者的目的是剥削当地人口,开采自然资源,使殖民者受益,这一类殖民地后来的经济发展普遍较差,因为缺乏长期合理制度的支撑,在资源被榨干之后,就沦为世界上的贫穷落后国家,所以,那些历史上资源丰富、相对富裕的殖民地,后来反而成为贫穷国家。

而在有些殖民地,殖民者建立了包容型的政治和经济体系,主要目的是长期造福欧洲移居过来的定居者,而这一类殖民地,后来普遍发展得较好,成为相对富裕的国家和地区。

三位经济学家发现了一条清晰的因果关系链。为剥削大众而建立的制度不利于长期增长,而建立经济自由和法治的制度有利于长期增长。在三位诺奖得主看来,这些遍布全球的殖民地之所以发展各异,主要原因就是欧洲殖民者是否为当地引入了更包容的社会制度。

有些历史上曾经很富裕的殖民地,因为被殖民者视为榨取对象,而没有引入更包容的制度,所以这些殖民地最后变得越来越贫穷落后。反之,有些历史上比较贫穷的殖民地,因为引入了包容的社会制度,后来反而变得越来越富裕。

三位诺奖得主列举了一个很特殊的例子,就是美国和墨西哥边境的诺加莱斯市,今天,美国诺加莱斯和墨西哥诺加莱斯贫富差距很大,主要原因就是当年西班牙和美国为当地引入了不同的制度。

那么,既然建立一个包容型的制度更有利于经济增长,为什么这些殖民者宁愿采取榨取型制度,而不是为殖民地普遍引入包容型制度呢?

三位诺奖得主认为,那些榨取型的殖民地,想要摆脱制度陷阱非常困难。原因在于,统治者和民众之间缺乏足够的信任。民众不相信统治者引入新的制度后会兑现承诺,而统治者不相信制度改革之后,民众会补偿他们失去的经济利益。

三位诺奖得主还认为,虽然这些榨取型殖民地进行制度改革非常困难,但也并非没有可能,一旦这些国家建立了更具包容性的制度,就会在很大程度上减少贫困。

诺贝尔经济学奖委员会主席雅各布·斯文森表示,“缩小各国之间的巨大收入差距是我们这个时代最大的挑战之一。获奖者证明了社会制度对于实现这一目标的重要性”。 诺贝尔经济学奖