成就与影响:“二王”经典意味着什么?

作者:丘濂 经典对于书法来说至关重要。书法史学者白谦慎经常援引德国汉学家雷德侯对中国书法特殊性的一个观察:“就其本质而言,书法必须临摹,每一个书写者都必须遵循预设的形式。在这方面,书法与所呈现的是情景和再现外界世界各种事物的画家相当不同。当然一个画家也受到他所看到的、所承袭的绘画传统的制约。从这个意义来讲,他也在临摹前辈的艺术家,但是外在的世界现象为他提供了一个堪比绘画传统的参照系和进行艺术上新探索的刺激。相反的,一个书法家必须在封闭的形式系统中运作。除了前辈的艺术家作品,他没有任何东西可以比较他的创作。”

经典对于书法来说至关重要。书法史学者白谦慎经常援引德国汉学家雷德侯对中国书法特殊性的一个观察:“就其本质而言,书法必须临摹,每一个书写者都必须遵循预设的形式。在这方面,书法与所呈现的是情景和再现外界世界各种事物的画家相当不同。当然一个画家也受到他所看到的、所承袭的绘画传统的制约。从这个意义来讲,他也在临摹前辈的艺术家,但是外在的世界现象为他提供了一个堪比绘画传统的参照系和进行艺术上新探索的刺激。相反的,一个书法家必须在封闭的形式系统中运作。除了前辈的艺术家作品,他没有任何东西可以比较他的创作。”“也就是说书法不是再现性的艺术,它的学习必须要有范本。你同辈人里写字好的人的书法,就可能成为你学习的范本。但范本不一定就是经典。书法的范本要成为经典,需要满足几个条件:它的技法要高度成熟和完美,要有足够的精神内涵,还要具有时间和空间上传播的广度。”白谦慎告诉我,“书法经典的重要性就在于,人们通过对它的临摹,熟悉其中的技法和品评语言,达成一个互相可以交流和认同的基础。在此之上才可能有进一步的创作。”

“二王”书法何以成为书法史中公认的经典?又以怎样的方式对后世的书家产生影响?那还要从王羲之和王献之父子在他们所生活的东晋所取得的书法成就说起。 在北京大学秋季学期第一节研究生的书法课上,老师祝帅提醒大家思考这样一个问题:为什么从小练字时,比如写个“一”,都不是水平的,而是有个5度到15度的倾斜?祝帅说,这就是王羲之的功劳。“之前隶书里面的一横是平的,到了王羲之这里,他则改为了斜笔,剔除了‘隶意’。”那么这样改有什么好处呢?“其实右手写字,斜着往上一笔更符合生理习惯,这是人性化的需求使然。在王羲之这里,他实现了字体从旧体到新体的革新。”

在北京大学秋季学期第一节研究生的书法课上,老师祝帅提醒大家思考这样一个问题:为什么从小练字时,比如写个“一”,都不是水平的,而是有个5度到15度的倾斜?祝帅说,这就是王羲之的功劳。“之前隶书里面的一横是平的,到了王羲之这里,他则改为了斜笔,剔除了‘隶意’。”那么这样改有什么好处呢?“其实右手写字,斜着往上一笔更符合生理习惯,这是人性化的需求使然。在王羲之这里,他实现了字体从旧体到新体的革新。”

“当然这种新书风的成熟,有个渐变的过程,并非只是凭借王羲之一己之力,他算是草书、行书、楷书‘古今之变’的完成者。”书法史学者、《中国书法史·魏晋南北朝卷》的作者刘涛告诉我。刘涛提到,刘宋时期虞龢在《论书表》中写道:“洎乎汉魏,钟张擅美,晋末二王称英。”这包括了引领魏晋新书风的四个标杆人物:钟繇、张芝、王羲之和儿子王献之。张芝卒于汉末,属于东汉书家,以章草(即早期草书)著称;钟繇80年的人生有70年生活在东汉,卒于魏明帝时期,后世视为曹魏书家,擅长楷书、行书。“‘钟张’的书法都形成于东汉后期,那时还是隶书的时代,因此就带有隶意,诸如结字的宽结、字势的横张、笔画的波挑,故而称之为‘古质’。”而王羲之成长的年代,他主要跟随叔父、东晋初年的书画名家王廙学习书法。“在王廙的作品当中,都有删繁就简的趋新之变,已经不同于‘钟张’。父辈的书法,就成为王羲之‘变革古质’的起点。”

魏晋一般书家擅长一两种字体,王羲之则是草书、行书和楷书三体俱佳。他的革新也渗透在了三种字体之中。刘涛解释,就拿“斜势”来说,曹魏西晋的时候书迹已经发生横斜,但横斜的结构是“宽结”,到了王羲之笔下改变成了“斜画紧结”的欹侧,草书和行书表现得更为明显。字的偏旁和部件之间形成了大小、高低、偏正的关系,富有顾盼的情调;在草书方面,王羲之写的今草有别于旧时章草。章草连笔仅在字内。王羲之的今草却是通过运笔速度的快捷和笔势的纵引,使得两三个字都能连绵在一起;在楷书方面,王羲之的用笔更为简化。钟繇所写的正书,仍然存在隶书的“翻挑”,王羲之采用的是“一拓直下”的笔法,发挥了折笔和侧锋,用笔明快。“总而言之就是写起来更加便捷了。在王羲之的推动下,三种字体都由‘古质’走向了‘今妍’。‘今妍’相对‘古质’而言,表示合乎时宜、美观漂亮的意思。”

王献之是王羲之第七子,他随父亲学习书法时,王羲之的书法已经完成向今妍的转变。“相对‘钟张’的书法,‘二王’皆属于‘今妍’,但虞龢对‘二王’还有一番比较,叫作‘父子之间又为古今’。这就是说,王献之比王羲之‘今妍’的程度更高。”刘涛说,“就拿行书、草书来说,王献之通过笔势的纵引盘旋,连绵的字迹更多。虞龢比较‘二王’草书的差异,称王献之‘笔迹流怿,婉转妍媚,乃欲过之’。应该说‘二王’草书各有所长:王羲之的优势在于结构的‘字形’,王献之在笔势的‘自然’。”

作为东晋时期的贵族,书法是一种必要的修养。书法也是贵族之间相互争胜的技艺,王羲之逐渐成为其中的佼佼者。刘涛讲到,作为东晋第二代书家,其实王羲之最初的声名并不如同样也为门阀士族的庾翼。这种转折发生在公元4世纪30年代左右,也就是王羲之30岁出头的时候。庾亮是庾翼的哥哥。《晋书·王羲之传》记载:王羲之“尝以章草答庾亮,而翼深叹伏,因与羲之书云:‘吾昔有伯英章草十纸,过江颠狈,遂乃亡失,常叹妙迹永绝。忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。’”所谓“焕若神明,顿还旧观”,意思是仿佛重现了张芝章草的风范。十多年后,王羲之的书法声望超过庾翼。南朝王僧虔《论书》记载,庾翼斥责家门子弟“皆学逸少书”(逸少是王羲之的字)的做法是“贱家鸡,爱野鹜”,扬言要与他一决高下。不久后庾翼便去世了,东晋书坛开始由王羲之独领风骚。

有意思的是,儿子王献之的今体书风一度比父亲王羲之还要流行。专注于“二王”研究的学者、中国人民大学艺术学院教授祁小春告诉我,他认为王献之相较于王羲之的书法应该包含继承和超越两层含义。“继承是在行楷书方面,他与其父的风格却如此酷似,典雅含蓄不事张扬,大致继承了王羲之的书法风格,当然也正因如此而很难超越其父;超越则是在草书方面的成就。王献之草书给人留下恣意纵横、放浪形骸的‘外拓’印象。因此唐朝李嗣真《书后品》评:‘子敬(王献之的字)草书逸气过父,如丹穴凤舞,清泉龙跃,倏忽变化,莫知所自。’一直到南朝梁武帝时期,他对王羲之书法明确给出了高于王献之的赞誉,崇尚王献之书法的风气有所衰歇。

王羲之和王献之在世时,他们的书迹已然受到追捧。他们给朋友的书信、抄写的文章、草拟的文稿纷纷被人珍藏起来。正如德国汉学家雷德侯所说,像《奉橘帖》这样送给朋友橘子时附带的便条能有摹本流传至今。对此感兴趣的就不再是王羲之的那个关心着300个橘子的收信人,而是每一个因自身社会地位使其有机会将这件信札作为艺术品收藏保存,又因为自身学识也喜欢欣赏这件信札美学品行的人。”

日本学者吉川忠夫在《王羲之:六朝贵族的世界》一书中,梳理了“二王”的书法因太过于瞩目,进入帝王的内府收藏后而遭受的多次厄运:第一位对“二王”真迹产生关注的君主算是东晋末年的篡位者桓玄。他经常将“二王”的书法杰作带在身边,加以赏玩。篡位百天而结束后,桓玄开始了逃亡,那些真迹也被他塞满了船舱,随他一同在长江上漂泊避难。最终由于追兵进逼,真迹被丢弃在江中。

“文人天子”梁武帝在位时,搜访天下法书,内府秘藏的王羲之真迹有7000纸之多。但在萧梁末年的战乱中,预感即将亡国的梁元帝令人焚烧古今图书14万卷,其中当然也包括了“二王”书。幸免焚毁的真迹从江陵运往长安,历经了西魏、北周和隋朝的政权。到了隋炀帝时期,这位沉迷于江南景色、美酒与女子的帝王沿着开凿不久的大运河,建离宫于江都(今天的扬州),并将长安秘府的图书运送于此。结果在途中,货船沉没,侥幸没沉入河底的“二王”真迹又落入了想要杀死隋炀帝的宇文化及手中,并随他与地方群雄的交战而一起毁坏或者流散——这大概就是唐太宗在贞观十三年,颁布敕令,向全天下征求王羲之真迹的背景。走向经典之路

“二王”的书法在他们的时代就很著名,但之所以能成为经典,还离不开后世收藏、复制和品评的活动。帝王凭借权力无疑是经典形成最有力的推动者,而前代帝王都不如唐太宗对推崇王羲之那样不遗余力。

唐太宗为《晋书·王羲之传》亲笔撰写了最后的赞词部分,贬抑王献之而抬高王羲之,给了他“尽善尽美”的至高评价。全天下苦心搜集王羲之真迹的结果,是他搜罗来共计2290纸的书迹。这些所谓的王羲之真迹真伪混杂,唐太宗又命魏征、虞世南、褚遂良等人来作鉴定和筛选。

为了进一步传播王字,唐太宗还专门设置了“拓书人”一职,负责复制王羲之珍贵的书法真迹,赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等人都是当时有名的拓书高手。他们会用一种名叫“响拓”(后人也称“双钩”)的方式来复制真迹——在《以王羲之的名义:〈集王圣教序碑〉的经典化之路》里,作者罗丰解释,这种“双钩”和我们如今理解的用双钩钩出字迹的轮廓,然后在空白处填墨的方式不一样,双钩之后是仍然要用细如发丝的尖笔线条来勾填,从而忠实再现原书当中起笔、速绵、飞白,甚至虫蚀的痕迹。而这样精巧的摹书法可能至元或明以后就已经失传。 王羲之的真迹当中,当属《兰亭序》的命运最富有传奇色彩。唐人何延之所撰的《兰亭记》中讲了一个“萧翼赚兰亭”的故事:唐太宗千方百计寻找,打听到《兰亭序》可能在永欣寺辩才法师处。这位辩才是智永法师的弟子,智永则是王羲之的七世孙。唐太宗派出了梁元帝的孙子,也以精通书法著称的萧翼前往。萧翼打扮成落魄名士书生,在永欣寺和辩才交谈书法,相谈甚欢。说到《兰亭序》,萧翼故意使用激将法,告诉辩才《兰亭序》早已不存于世。辩才从书房的横梁上取下了《兰亭序》,萧翼大喜,却仍然故意说是摹本,不以为然。一些时日后,萧翼获得了辩才充分的信任,趁他不在寺内,悄悄取走放于几案上的《兰亭序》返回京师进献给太宗。辩才痛心不已,一年多便去世了。日本学者吉川忠夫评价这则故事,趣味性太强难免让人生疑,“但考虑到唐初的画家阎立本有画作《赚兰亭》存世,这个故事的真实性也不能完全否定”。《兰亭记》中,《兰亭序》的结局是随唐太宗陪葬昭陵,真正消失于世间。

王羲之的真迹当中,当属《兰亭序》的命运最富有传奇色彩。唐人何延之所撰的《兰亭记》中讲了一个“萧翼赚兰亭”的故事:唐太宗千方百计寻找,打听到《兰亭序》可能在永欣寺辩才法师处。这位辩才是智永法师的弟子,智永则是王羲之的七世孙。唐太宗派出了梁元帝的孙子,也以精通书法著称的萧翼前往。萧翼打扮成落魄名士书生,在永欣寺和辩才交谈书法,相谈甚欢。说到《兰亭序》,萧翼故意使用激将法,告诉辩才《兰亭序》早已不存于世。辩才从书房的横梁上取下了《兰亭序》,萧翼大喜,却仍然故意说是摹本,不以为然。一些时日后,萧翼获得了辩才充分的信任,趁他不在寺内,悄悄取走放于几案上的《兰亭序》返回京师进献给太宗。辩才痛心不已,一年多便去世了。日本学者吉川忠夫评价这则故事,趣味性太强难免让人生疑,“但考虑到唐初的画家阎立本有画作《赚兰亭》存世,这个故事的真实性也不能完全否定”。《兰亭记》中,《兰亭序》的结局是随唐太宗陪葬昭陵,真正消失于世间。

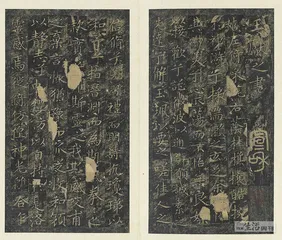

《兰亭序》的真迹不存,但摹本则有多件。唐太宗得到《兰亭序》后便命拓书人双钩响拓,赐给皇太子、诸王和近臣。《兰亭序》由于唐太宗的珍爱,迅速成为当时影响最大的书帖,传播范围非常之广,甚至远播西域。罗丰的著作里提到,敦煌文书中有临写《兰亭序》的练笔;在敦煌吐鲁番文书的王羲之书迹临本中,《兰亭序》是最多的,有的抄写了全文,有的是临习了片段,还有的是单字的练习。 在传衍至今的王羲之书法系统中,唐代怀仁集王羲之字而成的《大唐三藏圣教序碑》是另外一件仅次于《兰亭序》的书法名品。玄奘取经归来,为了寻得唐太宗对佛教的支持,多次上表请求皇帝为他翻译的佛教三藏要籍赐序,最终唐太宗颁赐了《大唐三藏圣教序》。玄奘驻锡的弘福寺住持圆定等人随后抓住了这个难得的政治机遇,指派书僧怀仁主持搜集王羲之的字迹并制成了《大唐三藏圣教序碑》。这样的做法,既能在形式上迎合唐太宗崇尚王羲之书法的意愿,又满足了弘扬佛法的需求,可谓一举多得。

在传衍至今的王羲之书法系统中,唐代怀仁集王羲之字而成的《大唐三藏圣教序碑》是另外一件仅次于《兰亭序》的书法名品。玄奘取经归来,为了寻得唐太宗对佛教的支持,多次上表请求皇帝为他翻译的佛教三藏要籍赐序,最终唐太宗颁赐了《大唐三藏圣教序》。玄奘驻锡的弘福寺住持圆定等人随后抓住了这个难得的政治机遇,指派书僧怀仁主持搜集王羲之的字迹并制成了《大唐三藏圣教序碑》。这样的做法,既能在形式上迎合唐太宗崇尚王羲之书法的意愿,又满足了弘扬佛法的需求,可谓一举多得。

《大唐三藏圣教序碑》的字体为行书。将当时王羲之行书书迹里的字汇集起来,组成一篇长达1900多字的文章,并不容易。罗丰告诉我,这些字涉及几个来源:大致是以《兰亭序》为主,另外还有《千字文》这样的书帖——集王字的操作在此之前就有先例,梁武帝敕令编撰《千字文》,就是让人从王羲之的书迹中找出1000个完全不重复的字例。不过仍然存在有些字王羲之没有写过的情况,比如“旷”字,王羲之需要避家讳,不可能写过,其实是怀仁用“日”和“广”两个字拼成的。而王羲之的书迹中大于2厘米的字居多,圣教序的碑文则单子大多在2厘米,小的有1.5厘米,这说明怀仁在集字的过程中还要缩小字形。但罗丰认为怀仁集字的时间并不会达到23年之久,因为集书可能已经存在‘字库’。最后集字的精巧成果,罗丰评价“大体上符合书法的起伏变化,即使王羲之再世也不一定能将如此篇幅书写到每个字都理想的程度”。

尽管《集王圣教序碑》被奉为书法经典,但罗丰认为它并不是一帆风顺登上经典宝座的。罗丰说,宋代的士大夫阶层瞧不起翰林院待诏所写的“院体”。这些待诏本身文化水平不高,非科举出身,他们日常会将《集王圣教序碑》作为范本来练字,也会使用其他的字帖。士大夫认为待诏技艺娴熟却平庸衰败的王体字,都是学习《集王圣教序碑》的过错,因此对它的评价并不算正面。到了元代,蒙古人的进入导致了汉人科举制度的暂停,南宋灭亡,宫廷书法随即中断。在这样的文化困境中,《集王圣教序碑》成功摆脱了士大夫阶层的批评,进入了《翰林要诀》这样的学书推介书中。像赵孟頫这样的书法大家,据他的学生说,行书也是学习《集王圣教序碑》,于是起到了学书引领的作用。至于明代,《集王圣教序碑》已经成为“百代楷模”,至此成为与《兰亭序》相当的经典。 宋代时,《集王圣教序碑》由于和“院体”相联系而受到批评,但这并不会动摇“二王”的地位。事实上,宋代还发生了一件确立“二王”书法为书法史经典的重要事件,这就是宋太宗针对宋代初年整体书法水平不如唐代的状况,命王著编次摹勒内府所藏的历代法书于枣木版上,刻成《淳化阁帖》十卷。这其中,六、七、八卷均为王羲之书法,九、十卷为王献之书法,“二王”书法占到了一半,他们的地位可见一斑。此举开古代汇帖先河,《淳化阁帖》因此有“万帖之祖”的称号,它也开启了一个以刻帖为书法学习临本的时代。当清代碑学兴起之后,“二王”为代表的历代名家书法,有了一个相对的称号,叫作“帖学”。

宋代时,《集王圣教序碑》由于和“院体”相联系而受到批评,但这并不会动摇“二王”的地位。事实上,宋代还发生了一件确立“二王”书法为书法史经典的重要事件,这就是宋太宗针对宋代初年整体书法水平不如唐代的状况,命王著编次摹勒内府所藏的历代法书于枣木版上,刻成《淳化阁帖》十卷。这其中,六、七、八卷均为王羲之书法,九、十卷为王献之书法,“二王”书法占到了一半,他们的地位可见一斑。此举开古代汇帖先河,《淳化阁帖》因此有“万帖之祖”的称号,它也开启了一个以刻帖为书法学习临本的时代。当清代碑学兴起之后,“二王”为代表的历代名家书法,有了一个相对的称号,叫作“帖学”。

宋代以后,王羲之的字便难见真迹传世。各种被经典化的复制作品,对于学书人来说有着不同的意义。根据《二王以外:清代碑学的历史思考》一书的作者薛龙春所说,《淳化阁帖》赏赐范围很小,其拓制和传播的数量根本不能满足社会的需求。庆历年间,在《淳化阁帖》的基础上重摹了《潭帖》,此后转相翻刻不绝,《绛帖》《汝帖》《大观帖》纷纷问世,其间有依照原刻、翻刻再事翻摹的,也有增减法帖以成新样的。在不断翻刻的过程中,字形逐渐走样,就成为后来碑学对于帖学攻讦的目标。 罗丰告诉我,相比《淳化阁帖》的初拓本只能局限在很小的范围里,《集王圣教序碑》的价值就在于它一直是矗立在公共空间当中的一块石碑,普通人就可以观看得到,从而揣摩和学习王羲之的用笔。“明代时,临习《集王圣教序碑》成为一种习字的潮流。明代晚期碑石发生断裂,因此宋拓本是人们不惜重金购得的对象。退而求其次,这块石碑就在碑林,如果能请到拓工精拓,价值也在《淳化阁帖》之上。清代王澍写这块碑‘自明以来,槌击之声昼夜不绝’,可见民间传拓《集王圣教序碑》的风气之盛。”

罗丰告诉我,相比《淳化阁帖》的初拓本只能局限在很小的范围里,《集王圣教序碑》的价值就在于它一直是矗立在公共空间当中的一块石碑,普通人就可以观看得到,从而揣摩和学习王羲之的用笔。“明代时,临习《集王圣教序碑》成为一种习字的潮流。明代晚期碑石发生断裂,因此宋拓本是人们不惜重金购得的对象。退而求其次,这块石碑就在碑林,如果能请到拓工精拓,价值也在《淳化阁帖》之上。清代王澍写这块碑‘自明以来,槌击之声昼夜不绝’,可见民间传拓《集王圣教序碑》的风气之盛。”

《淳化阁帖》中,收录的“二王”草书居多,行书只占很小的比例。针对行书的学习,《集王圣教序碑》和《兰亭序》又各有优势——“《兰亭序》是一气呵成的完整作品,字与字之间有着对比呼应的章法关系;《集王圣教序碑》则贵在字数众多,得以窥见王羲之行书风格更完整的面貌。”罗丰这样说。如何学习“二王”?

伴随着“二王”书法经典化的过程,历代书家也在取法“二王”上找寻着自己的路径。谈到王羲之作为“书圣”的意义,北京大学美学与美育研究中心研究员、北京语言大学中国书法篆刻研究所所长朱天曙用“容量大”来形容,“也就是说他一个人就兼具了不同的风格于一身,每个人去学王羲之都可以取其中的一部分为自己所用,再形成自己的面貌。”朱天曙将书法的风格粗略分成平正和欹侧两种,“平正一路的书家比如唐代的陆柬之、元代的赵孟頫、明代的文徵明;欹侧一脉的比如宋代的米芾、明末清初的王铎等等。从源头上讲,王羲之早期多平和,后期多欹侧,两者兼而有之;而王献之只发扬了欹侧的一面,是那种连绵而飞动的字。所以说王羲之包含了更多。”

在王羲之被尊为最高典范的唐代,各路书家自然都把王羲之的书法当作学习的圭臬。南唐后主李煜在《书评》中有一段评点:“善法书者,各得右军(王羲之曾任右军将军)之一体:若虞世南得其美韵,而失其俊迈;欧阳询得其力,而失其温秀;褚遂良得其意,而失其变化;薛稷得其清,而失于拘窘;颜真卿得其筋,而失于粗鲁;柳公权得其骨,而失于生犷;徐浩得其肉,而失于俗;李邕得其气,而失于体格;张旭得其法,而失于狂。”北京大学书法教育与研究中心研究员方建勋说,这番评论本意是在说这些人在学习王羲之时的所得和所失,但从中也能看出来他们同样学习王羲之,却没被“偶像”笼罩着走不出来,因为他们最终以自己的性情融冶了王羲之的法度,最终写出了自己的特点。

这里面最值得一提的唐代人物也许是颜真卿。毕竟在2019年颜真卿真迹在日本国立东京博物馆展览时,副标题用了冲击力极强的名称“超越王羲之的名笔”。祝帅这学期在北京大学开设的研究生书法课程正是关于颜真卿的书法专题,他从小习字也对颜真卿的作品钟爱有加。“你要看颜真卿早期的书法,无论是《王琳墓志》《罗婉顺墓志》还是《多宝塔碑》,这些楷书的碑刻都呈现出‘中宫收紧’的特点,这就是来源于王羲之的‘内擫’。经过了《东方朔画赞碑》之后,进入中晚期的《麻姑仙坛记》《元结碑》《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》等作品中,结字则逐渐走向了与之前相反的‘外拓’,写出了自己的风格。”

至于颜真卿是否超越了王羲之,祝帅认为那更多的是策展人做出的噱头。“如果说王羲之的成就是创立新体,那么颜真卿的贡献就是复归篆籀。”“篆籀气”是宋代米芾对颜真卿书法的评价,它大略指的是一种用笔圆润劲结、起收藏锋、结字外拓的带有古朴意味的书写,表现出和篆书与籀文相通的气质。“可以说书法到了颜真卿的时代,从王羲之的一元格局到了二元格局,之后书法便向多元的面貌发展,颜真卿就是这样一个承上启下的关键人物。”

不同时代的书法风气,也决定了书家学习“二王”不会遵循同样的方法。薛龙春认为,自从东汉时期人们能从书写中感受到乐趣以来,中国书法的发展经历过四次重要的转折,而在每个转折点上书法的审美、趣味、技巧与形式都会发生一些变化,同时对“二王”的理解和学习也会产生变化。

继晋唐时期“二王”引领了新体转变和书法经典形成后,下一个转折点是在宋代。“北宋中后期开始,对书法的评价由技法转向了‘书卷气’。所以唐朝人理解王羲之,是那种‘一画不可移’的精密,他们从技术的角度来看王羲之,认为他完美无缺;而宋代人强调王羲之的字当中有一种超逸之气,这代表了书家的主体精神,对主体精神的重视在宋代转换为对教养的推崇。”薛龙春告诉我,“这个时候怎么来学王羲之的字呢?‘宋四家’之一的黄庭坚说学魏晋人书,要‘张古人书于壁间,观之入神,则下笔随人意’。也就是说,不要那么在乎形迹之间的相似,而是要抓住一个整体的品位。而当苏轼看到另一位叫章惇的人每天都要临摹一遍《兰亭序》,讥笑他是‘从门入者,不是家珍’。这实际在讲,光练这些表皮功夫只能是‘大路货’,还是缺乏真正的个体魅力。”

到了晚明,发生的变化则是高头大卷这种具有整体感和展示性的形制流行于朝野,促成了书法的“小大之变”。“之前人们都是拿着手卷来欣赏书法,到了明代中期大概与‘吴门书派’出现的时间相仿,有了在家里悬挂字画的现象。随着建筑高度出现变化,到了晚明有很多建筑的中堂悬挂的立轴竟然达到三四米。”薛龙春说,“王羲之留下的都是小字,《淳化阁帖》里面的字也就在一寸之内。要把小字转化成为大字,笔法就要发生变化。晋唐时代的指掌之法就要让位于运腕奋臂,滑翔之力就要让位于提按顿挫。你可以想象要完成一个三米高立轴的一笔竖画,不可能‘唰’地一笔下去,而是要毛笔不断顿挫。除此之外,作品变大之后,它还需要更多的视觉刺激让人形成观看的焦点,比如有的地方墨重,有的地方墨枯,这都需要对王羲之的技法加以改变,字的大小欹正,墨的涨涩浓枯,各种反差就显得尤为重要。” 薛龙春举的例子,是明代的书家文徵明。“他写小字的时候,非常轻盈流利,使用的是王羲之的写字技巧;但是当他要写大字,马上就进行了转换,借助的是宋代黄庭坚写大字行书的方法。黄庭坚那时是写大一些的手卷,和立轴里字的大小没法比,但也有拳头般大。他在写横画和捺画的时候尤为明显,已经出现了一些晃动,这种晃动和王羲之那种截然了当、十分爽利的用笔不同,这就给到了文徵明小字展大的启示。”

薛龙春举的例子,是明代的书家文徵明。“他写小字的时候,非常轻盈流利,使用的是王羲之的写字技巧;但是当他要写大字,马上就进行了转换,借助的是宋代黄庭坚写大字行书的方法。黄庭坚那时是写大一些的手卷,和立轴里字的大小没法比,但也有拳头般大。他在写横画和捺画的时候尤为明显,已经出现了一些晃动,这种晃动和王羲之那种截然了当、十分爽利的用笔不同,这就给到了文徵明小字展大的启示。”

最后一个转折点就是清代具有革命性的碑学的兴起。随着金石学的振兴和出土书迹的日益丰富,汉碑、西周铜器铭文、北朝碑刻等陆续成为书家追逐的中心,他们开始取法唐以前无名氏的金石文字。“这时‘二王’的帖学传统就受到了挑战。一方面,碑学的倡导者认为,人们从刻帖中学习‘二王’,这些书帖经过辗转翻刻,早已经面目全非,和‘二王’已经相距甚远,这就不如直接书丹再刊刻的碑来得真实可靠;另一方面,像包世臣这样碑学的核心人物总结出全新的一套用笔趣味和审美价值。”薛龙春说,“这套新的技术系统叫‘万毫齐力,逆入平出’。这就是说用笔要藏锋,还要一直保持中锋垂直的状态,最好和纸产生点摩擦力,这样写出来的点画才雄浑厚重。并且要用柔软的长锋羊毫笔,它的蓄墨量大,再配合渗水性强的生宣纸,写出来的字就会含糊且有意外的效果。它区别于王羲之那种八面出锋、毛笔斜着进入纸面后所形成的很清晰的点画。这套系统完全是‘二王’所不能涵盖的,也就和‘二王’形成了一种分庭抗礼的态势。”

那么这时还要不要学习“二王”?“无论青铜器的铭文还是魏碑这些只能涵盖篆、隶、楷书,没有行书和草书,所以为了避免行、草书的衰落,因此康有为仍然提倡要学’二王’。只不过碑学的拥护者写‘二王’,仍然是用‘万毫齐力,逆入平出’的方法。这里面的典型人物好比胡小石,他的《临王羲之初月帖轴》,只是借用了王羲之行草书的字形框架,其实没有一笔是王羲之的。”薛龙春说,“今天的孩子去少年宫学书法,仍然会从名家书法开始学习,但老师可能会强调,毛笔要垂直、速度要降下来、起笔和收笔要有提按等等。这些都是碑学给帖学带来的深远影响。” 书法二王