求解“奥斯丁问题”

作者:三联生活周刊文·王春霞 在书的“前言”中,黄梅这样写道:

在书的“前言”中,黄梅这样写道:

(奥斯丁)从新型个人主体的角度出发展开思考和想象,以三五户人家的“小小社群为聚焦或核心交点(nodal point),将思想之线辐射进更广阔的社会”。

在这个意义上她既不狭隘,也不保守。奥斯丁并非站在旧有社会秩序的立场上,而是更多面向将来,面向那“可能发生的,持续进行的,尚未完成的”存在或者进程。她的主人公没有拒斥社会主导阶级/势力的激烈心态,对正在逐渐得势的思想取向和规则秩序虽然并不全盘欣然接受,却也不是断然拒绝,而是为那个正在生成发展、尚未彻底定型的“现代”社会思虑考量什么是所谓“幸福”,对于人类个体生存来说什么是“真正重要的东西”。这便是我眼中的“奥斯丁问题”。

简言之,她更多讨论的是,在一个正在发轫的“逐利社会”,奥斯丁如何以“虚构艺术关注旧群己纽带的解体并探讨新人际关系创生的可能性”,即如何处理“个体与他者即群体关系”,或者“道德”与“幸福”的关系。奥斯丁研究学界对“群己”的讨论很多,但是这些讨论大多聚焦于“己”,有些甚至把“‘己’或个人欲望作为臧否的标尺”,但是,正如严复将约翰·穆勒的《论自由》(On Liberty)译为《群己权界论》是想强调“所谓自由问题是对‘群己’关系问题的思辨”,作者在她的书中“侧重讨论奥斯丁小说中有关‘群’的展示、言说和思考”。

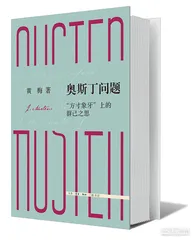

新书除了“前言”和“后语”,主要按照奥斯丁六部重要小说的出版顺序展开讨论,每章评析一部奥斯丁小说。每章在细读文本的基础上,解说18~19世纪之交的思想批评、社会文化生活与这些小说的关系,历数英美学者对它们的研究,并与他们展开对话,“拿出自己的裁断和看法”,尤其质疑某些学者的做法:将“以伸张个人意志和欲望为旨归的个人主义”当作唯一评判标准,为奥斯丁贴上或“保守”或“激进”的标签,好把她拉上“政治正确”的“‘进步’正途”。 《奥斯丁问题》是本信息量极大的书,黄梅把奥斯丁文本读得很细,把奥斯丁研究读得很透,能根据自己的阅读经验对奥斯丁作品进行深入但不枯燥的论述。但是,笔者在介绍这本书时,总有一种囫囵吞枣的感觉。深知能力有限,无法完全呈现这本书的好,只能列举书中的几点论述进行介绍。逐利社会

《奥斯丁问题》是本信息量极大的书,黄梅把奥斯丁文本读得很细,把奥斯丁研究读得很透,能根据自己的阅读经验对奥斯丁作品进行深入但不枯燥的论述。但是,笔者在介绍这本书时,总有一种囫囵吞枣的感觉。深知能力有限,无法完全呈现这本书的好,只能列举书中的几点论述进行介绍。逐利社会

黄梅说,奥斯丁身处一个正在发轫的“逐利社会”。“逐利社会”一词来自社会学家理查德·亨利·托尼(Richard Henry Tawney)的同名著作《逐利社会》。黄梅将《理智与情感》中的约翰·达什伍德称为“资本逻辑的代言人”,“资本的人格化”,“他把财产即资本的增加或扩张当作自己的‘义务’和‘良心’”。她用几个例子将“逐利社会”的“代言人”约翰·达什伍德的形象生动再现。

小说开篇,父亲临死前,约翰·达什伍德承诺要照顾继母和三个异母妹妹。由于诺兰庄园属于“限定继承”,“即家宅及其所属田地必须传给男性子嗣”,父亲死后,母女们得搬离诺兰庄园,并且每年只能靠1万英镑的利息500英镑过活。他继承的庄园至少值8万英镑,拥有的总资产更多,他原打算给每个妹妹1000英镑,但妻子范妮用严密逻辑成功说服丈夫将资助额度减为零,让他“像邻居式地帮帮忙就行”。她“有理有据”地劝说丈夫,例如,丈夫改为给妹妹每人100英镑年金时,她马上举出母亲费拉斯夫人的“前车之鉴”。母亲遵照老费拉斯的遗嘱,每年向三个老仆人支付退休金。可恨的是这些老仆人总不死,她的财产只得“这样长久地刮下去”,“这样消耗下去”。

费拉斯夫人原计划让大儿子爱德华娶拥有3万英镑嫁妆的莫顿小姐。当计划落空,她随即打算让小儿子罗伯特娶该小姐。约翰·达什伍德把这个新决定告诉埃丽诺:“‘我们现在正在考虑,’达什伍德先生停了片刻,然后说,‘让罗伯特娶莫顿小姐。’埃丽诺听到她哥哥那一本正经、果决自负的口气,不禁微微一笑,一面镇静地答道:‘我想,这位小姐在这件事上是没有选择权的。’‘选择权!你这是什么意思?’”黄梅说,在他眼里,“婚姻如公司合营,作为结婚对象的具体个人乃至双方当事人的喜好和意愿根本无关紧要,只看谁是家族财产的法人代表。”

当他看到玛丽安因失恋而形容憔悴,第一反应是:“真不幸。在她这个年纪,不管生一场什么病,都会永远毁掉青春的娇艳!……我怀疑,玛丽安现在是不是能嫁给一个每年充其量不过五六百英镑的男人。”

由此可见,约翰·达什伍德的金钱逻辑已经渗透到人际关系的方方面面,因而他对传统社会道德、人际关系的冲击最大,他的言行体现了金钱社会中的“亲族相噬”(family cannibalism)一面,将人与人之间的关系货币化,而这正是埃丽诺和玛丽安所处的生存背景,她们与约翰·达什伍德所代表的金钱逻辑阵营相对立。

黄梅指出,埃丽诺和玛丽安常被看作分别代表“理智”和“情感”,的确,埃丽诺曾批评妹妹以个人感受为判断标准,尤其当她失恋后,她放纵自己的悲伤,但是,这种情感主义发展到一定程度,必然会走向某种唯我主义,无视对他人的影响。埃丽诺的“理智”是经过矫正的“感情”,“受责任和理性的双重指导,也建立在善于体察世界、体察他人和自身的基础上”。但是,她俩只是“姐妹内部分歧”,“映现了英国情感主义思潮的内在矛盾性”。

黄梅总结说:“奥斯丁一方面借情感主义的批判锋芒抨击世态中的金钱逻辑,同时借助某些‘保守’理念以修正种种很唯我的滥情姿态。”两姐妹通过婚姻,在拉德福庄园构建了一个“私人乌托邦”,或“世外桃源”。但是,她又进一步指出,这“世外桃源”是有阴影的,联想到当年拉德福庄园是靠强迫伊莱莎嫁给不爱她的表哥,从而占有她的嫁妆而维持开销,尤其是离婚后的伊莱莎处境悲惨,最后沦落到在债务拘留所里生病而死。 奥斯丁在《傲慢与偏见》第3章中说:“喜欢跳舞是谈情说爱的可靠步骤。”舞会上是谈情说爱的好地方。舞会是奥斯丁及其家人社交生活的重要组成部分,她的书信记录了很多次他们参加各种舞会的经历。阅读她的信中那些关于舞会的经历,总会让人情不自禁想到她小说中的舞会情节。不管在奥斯丁的生活中,还是在她的笔下,“乡村三四户人家”的舞会是英国乡村“直接关系的缩影,是面对面的接触”,是审视、规训“个体与他者即群体关系”的重要现场。在小说中的舞会上,人物的言行举止是奥斯丁展现人物性格的关键,也是检视人物“文明教养”(manners)的试金石,更是修正或改良人际关系、阶层秩序的契机。

奥斯丁在《傲慢与偏见》第3章中说:“喜欢跳舞是谈情说爱的可靠步骤。”舞会上是谈情说爱的好地方。舞会是奥斯丁及其家人社交生活的重要组成部分,她的书信记录了很多次他们参加各种舞会的经历。阅读她的信中那些关于舞会的经历,总会让人情不自禁想到她小说中的舞会情节。不管在奥斯丁的生活中,还是在她的笔下,“乡村三四户人家”的舞会是英国乡村“直接关系的缩影,是面对面的接触”,是审视、规训“个体与他者即群体关系”的重要现场。在小说中的舞会上,人物的言行举止是奥斯丁展现人物性格的关键,也是检视人物“文明教养”(manners)的试金石,更是修正或改良人际关系、阶层秩序的契机。

接下来,以《傲慢与偏见》中的两次舞会为例,结合黄梅的论述,讨论“社群”与个体的关系。

美里屯的公共舞会是整个城镇的中上层人士聚集的重要场合。当宾利和达西出现在舞会上,这就给镇上人一个审视新来者的好机会。人们对达西的最初印象是建立在“who he was”,看重的是他的“社会身份”——他是德比郡年收入1万英镑的彭伯利庄园主人。人们觉得他最英俊,尊敬他,但是这种感觉和敬意首先是建立在他的财富和社会身份上,正如黄梅所说:“在美里屯小世界里,钱财刻骨铭心地界定着个人在群体中的身份和尊严。”这让人想到在《曼斯菲尔德庄园》里,当埃德蒙第一次见到玛丽亚的未婚夫拉什沃思先生时,他想:“这个人若不是一年有1.2万英镑的收入,说不定是个很蠢的家伙。”

此刻,年收入1万英镑的达西站在权力结构的顶端对美里屯舞会上的年轻女孩充满不屑。当宾利劝达西邀请伊丽莎白跳舞时,他先是,“朝伊丽莎白望了一会儿,等伊丽莎白也望见了他,他才收回自己的目光,冷冷地说道:‘她还过得去,但是还没有漂亮到能够打动我的心。眼下,我可没有兴致去抬举那些受到别人冷落的小姐。’”黄梅认为,在当时的婚姻交易中,个人相貌早已明确地市场化,这点早被约翰·达什伍德明确指出,所以“达西重磅冷言的杀伤力”是很大的。但是,伊丽莎白听到他的话,第一反应当然是对他没什么好感,然后,“兴致勃勃地把这件事当作笑话讲给亲友们听了”。

达西的“傲慢”引起了美里屯人的强烈不满,这当中“对达西最感失望,甚至进一步觉得受到了轻视和侵害的”是班纳特太太。黄梅说:“她代表了美里屯邻里的某种共同心理底蕴。他们属于本阶级内中下层,一方面以己度人,把一份谄上媚下的身份感投射到他人身上从而预设了高位者的‘傲慢’;另一方面又在自以为遭到鄙视时联合众人齐声口诛‘傲慢’者,从而维护并润滑生活圈内大家共同的尊严和情谊。”这段话精准地总结了美里屯人群体生活的心理底蕴。

于是,舞会上,美里屯人又把全部的注意力和赞美送给了宾利,即便达西在德比郡有巨大家产,也不能让人对他再有好感了。这话看似嘲讽,却也是实话。达西在德比郡的彭伯利庄园并不能为身在赫特福德郡的美里屯人带来多少实际好处,但租住内瑟菲尔德庄园的宾利可以。他不仅在舞会对人随和,殷勤地跟女孩们跳舞,他将来还会在庄园举行舞会,平时还能为镇上做出不少经济贡献。庄园的正常运转需要众多仆人,这就为镇上人提供了就业机会;同时,宾利一家生活奢侈,爱消费,爱社交,这都会增加镇上商铺的生意。生活在其中的伊丽莎白当然会受它的影响,所以后来她会对韦翰说美里屯的所有人都不喜欢达西。反面人物

正如奥斯丁在《诺桑觉寺》中说,小说有着“对人的复杂性最精妙的描绘”,因而黄梅认为,不能对她的人物塑造和叙事安排进行“简单的定性和黑白分明的解读”,她对奥斯丁小说人物的解读践行着这一理念,尤其是她对小说中的反面配角人物如《曼斯菲尔德庄园》中的玛丽亚·伯伦特、亨利·克劳福德,甚至诺里斯太太和《诺桑觉寺》中的蒂尔尼将军等的解析。

例如,《曼园》中的次要人物玛丽亚常被看作是“堕落女人”的代表。她先是作为订过婚的女人跟亨利·克劳福德在戏里戏外调情,举止亲昵,后来她嫁给拉什沃斯后,竟然跟亨利·克劳福德私奔,因此在小说结尾处受到严厉的道德制裁。黄梅在评价玛丽亚时说:“就像其他贝二代一样,玛丽亚对都市风格的复杂性游戏尚见识不足,放纵得过于认真而投入。她最后一骑绝尘的表现在小说中被虚写,如浮光掠影中的小小幽潭,虽然或许不过是一汪任性的浅水,但也可能掩藏着次要人物来不及展开的复杂心理和思想。”这段话让读者感受到黄梅对玛丽亚这个反面人物的怜悯,让人动容。

细读小说第3卷第17章,发现奥斯丁是以亨利·克劳福德的视角来写他和玛丽亚的旧情复燃,并没有让玛丽亚解释她为什么要“以飞蛾扑火的决绝姿态与他私奔”。以亨利的视角写他的私奔,有种“逆向投射”的意味。“逆向投射”是男权文化的话语,它把责任或罪过推给另一方。玛丽亚自比“笼中鸟”,结合她的成长经历,或许就能想见她的“复杂心理和思想”。

当初,即使当托马斯爵士发现拉什沃斯是个愚蠢的家伙,他也只是象征性地询问女儿是否愿意毁掉婚约,而不是真心地希望女儿这样做。其实,这并不因为是他无视女儿的幸福,而是在他的眼里,缔结婚姻首先要考虑的是对方的地位、财富,而非个人情感。他认可“无爱婚姻”,他甚至认为玛丽亚可以用亲情来替代在婚姻里找不到的幸福。可问题是,他根本没有意识到玛丽亚想逃离曼园。所以,玛丽亚私奔事件对他影响最大,黄梅说,他“是书中唯一‘经历了一场情感教育历程’,真正有本质改变的人物,小说最后一章记述了他的心情和自我繁盛”。

黄梅花了近10年写出了《奥斯丁问题》,她说她希望“自己的讨论能在一定程度上超出专业文本研读的圈子,与普通读者的体验、更多大众的生活乃至社会发展的走向有所呼应”。每一个翻看这本书的读者,都会觉得她做到了。 黄梅奥斯丁问题