夏日阅读

作者:苗炜 春天萌芽出土,夏天荷花飘飘,秋天树叶被风摇,冬天百草穿孝。

春天萌芽出土,夏天荷花飘飘,秋天树叶被风摇,冬天百草穿孝。四字并成一字,不差半点分毫。暑去寒来杀人刀,斩尽世上的男女老少!

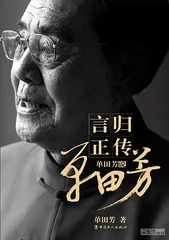

以上是单田芳先生常用的一首定场诗。我最早听到他的声音,是1980年电台里播的《隋唐演义》。夏天,正午十二点,阳光耀眼,家家户户都在吃午饭,各家的收音机都在播放单田芳的评书。他讲秦琼卖马,讲程咬金贩卖私盐,他在评书里大量使用象声词,大刀一挥,咔喳喳人头落地。那是我第一次领略到讲故事的魅力。他的嗓音沙哑,听着像是一位饱经风霜的老人,实际上那时候他正值壮年。单田芳出生于1934年,乳名叫大全子,学名叫单传忠,后来说书的艺名叫单田芳。1979年,他在鞍山电台录制《隋唐演义》,时年45岁。

2004年,我有一个机会去采访单田芳。他当时住在廊坊,在电话里约定采访时间,他说:“你从京津塘高速公路下来,到了廊坊,一打听东方大学城,那是无人不知无人不晓啊。”那次采访,我印象最深的地方有两处,一是单田芳开头就讲,说他一生经历了四个“朝代”:伪满洲国、苏联红军占领时期、国民党占领时期和新中国。老先生以货币发行来看“朝代”更迭,苏联红军占领东北,在我们看,只是很短暂的一个时期,可他们在那里发行了自己的货币,所以单田芳也把那个时段当成是一个“朝代”。第二个印象深刻的地方,是单田芳对现代题材的兴趣,当时他正在准备说《二战风云》,分为太平洋战场、欧洲战场、中国战场三部分,他打算去欧洲的战场看看。 那次采访过后,我听到他讲的《言归正传》,这是他的一本自传,后来我买到了文字版。2014年,我想再去采访单先生,和经纪人联系,沟通了几次,单先生没有再接受我的采访。我听他讲过几十本书,有袍带书,讲改朝换代的故事,有短打书,讲行侠仗义的故事。他讲《白眉大侠》,讲曾国藩、张作霖,讲这块土地上的风云变幻,讲英雄豪杰如何践行自己的正义法则。等我对传奇故事的兴趣消退之后,他这本自传依旧有魅力。他从5岁开始写起,母亲王香桂是鼓书艺人,父亲单永魁弹三弦伴奏,一家人在东北各地辗转,只要父母能在茶社演出,一家人就有饭吃。1945年8月,日本人投降,长春市民说,国军要回来了。东北被占领了14年,终于,日本鬼子投降了,东北光复了。老百姓们都盼着过太平日子,可没想到,接下来的是一个多月的无政府状态,伪皇宫门口变成了一个自由市场,全是卖洋破烂儿的,伪皇宫里面也成了垃圾场,地毯被抢走了,所有的玻璃都被打碎了。正殿里有一个水泥高台,那是溥仪接见文武大臣的地方,孩子们一个个站在高台上,大喊“我是皇帝,我是皇帝”。到1945年10月,甲长来通知,去火车站迎接国军。单田芳连夜画了两面青天白日旗,糊在两根小木棍上,早上跟着父亲去火车站。长春火车站外面有成千上万的人列队欢迎,可他们等到晚上也没看到国军的影子,第二天,再去火车站迎接,到了中午,一队队大兵扛着红旗,迈着整齐的步伐从火车站出来,欢迎队伍惊呆了,来的不是国军,是金发碧眼的苏联红军。一辆辆的坦克轰隆隆驶过,士兵胸前配备着轮盘枪,穿着半截的马靴,戴着船形帽。

那次采访过后,我听到他讲的《言归正传》,这是他的一本自传,后来我买到了文字版。2014年,我想再去采访单先生,和经纪人联系,沟通了几次,单先生没有再接受我的采访。我听他讲过几十本书,有袍带书,讲改朝换代的故事,有短打书,讲行侠仗义的故事。他讲《白眉大侠》,讲曾国藩、张作霖,讲这块土地上的风云变幻,讲英雄豪杰如何践行自己的正义法则。等我对传奇故事的兴趣消退之后,他这本自传依旧有魅力。他从5岁开始写起,母亲王香桂是鼓书艺人,父亲单永魁弹三弦伴奏,一家人在东北各地辗转,只要父母能在茶社演出,一家人就有饭吃。1945年8月,日本人投降,长春市民说,国军要回来了。东北被占领了14年,终于,日本鬼子投降了,东北光复了。老百姓们都盼着过太平日子,可没想到,接下来的是一个多月的无政府状态,伪皇宫门口变成了一个自由市场,全是卖洋破烂儿的,伪皇宫里面也成了垃圾场,地毯被抢走了,所有的玻璃都被打碎了。正殿里有一个水泥高台,那是溥仪接见文武大臣的地方,孩子们一个个站在高台上,大喊“我是皇帝,我是皇帝”。到1945年10月,甲长来通知,去火车站迎接国军。单田芳连夜画了两面青天白日旗,糊在两根小木棍上,早上跟着父亲去火车站。长春火车站外面有成千上万的人列队欢迎,可他们等到晚上也没看到国军的影子,第二天,再去火车站迎接,到了中午,一队队大兵扛着红旗,迈着整齐的步伐从火车站出来,欢迎队伍惊呆了,来的不是国军,是金发碧眼的苏联红军。一辆辆的坦克轰隆隆驶过,士兵胸前配备着轮盘枪,穿着半截的马靴,戴着船形帽。

1946年,东北光复之后的第一个春节,长春老百姓在比较平安的状态下度过。到这年4月,国军来了,进驻长春的是国民党新六军、新一军、新七军,清一色的美式装备。单家在长春的五马路上开了一间北海茶社。一年后,长春局势发生变化,四周枪炮声不绝,东北野战军来了。1948年春节,长春停水停电,东北野战军占领了吉林市,控制了丰满水电站。长春断水断电,粮价飞涨,铁路也断了。这就是长春围城的开始。单田芳讲述他们一家怎么从长春逃出来,在城外的兴隆山,爸爸单永奎向解放军交代——“我不是当兵的,我是个弹三弦的说书艺人。”为了证明自己的身份,单永奎说了一段《薛刚反唐》。 人们为什么需要故事呢?故事是有完整的逻辑链条的,我们需要故事,是需要体会到一种意义上的完整性。本雅明有一篇文章叫《讲故事的人》,他说口口相传的经验是讲故事的人的灵感来源,在劳动的氛围中讲故事,这就是一种交流方式,讲故事是一种手艺活儿,每个讲故事的人都会在故事中留下自己的痕迹,就像做陶的人会在陶器上留下自己的印记一样。人们在放松的状态下听故事,内心又想记下这些故事,有对他人转述故事的愿望,这就构成了听故事的人与讲故事的人之间那种纯真的关系。讲故事的人就像智者一样,能讲出自己的人生经验,也能讲出历史的经验,他人的经验,人类的经验,他能让故事的火把生活的灯芯点燃。本雅明肯定没有听过评书,但他的这些话就像是在分析评书一样。

人们为什么需要故事呢?故事是有完整的逻辑链条的,我们需要故事,是需要体会到一种意义上的完整性。本雅明有一篇文章叫《讲故事的人》,他说口口相传的经验是讲故事的人的灵感来源,在劳动的氛围中讲故事,这就是一种交流方式,讲故事是一种手艺活儿,每个讲故事的人都会在故事中留下自己的痕迹,就像做陶的人会在陶器上留下自己的印记一样。人们在放松的状态下听故事,内心又想记下这些故事,有对他人转述故事的愿望,这就构成了听故事的人与讲故事的人之间那种纯真的关系。讲故事的人就像智者一样,能讲出自己的人生经验,也能讲出历史的经验,他人的经验,人类的经验,他能让故事的火把生活的灯芯点燃。本雅明肯定没有听过评书,但他的这些话就像是在分析评书一样。

传记是什么?传记就是关于一个人的故事。特别是关于一个人的意志的故事。在学校里,老师会告诉我们,经验是无可替代的,如果你没有第一手经验,那就从别人的经验中学习。老师会推荐我们看大量的名人传记,看他们如何处理危机,如何解决复杂问题。传记邀请我们进入他人的生活,让我们观察他们如何应对世界的变化并做出重要决定,我们阅读传记的那几天就像陪着传主走一段人生路,在某些情况下,我们会得到一些警告,知道该避开哪些陷阱。老师希望我们从非凡人物的传记中获得灵感和动力,但随着阅历的增加,我们也会在传记中看到那些人怎么处理失败和挫折,看到他们的弹性和适应性,也看到他们的局限,对每一种别样的人生都有同理心,对每一种人生选择都能宽容地看待。我们还能了解传主所处的历史背景和文化背景,看他的视野怎样一点点打开,看他如何成长,看他想成为一个什么样的人,看哪些东西在推动他,传记还会激励我们做自我反省,我们沉浸在他人的故事里,也反思自己的信仰、能力、价值观和生活选择,我们会看到人生中的动摇、黑暗和狂喜,似乎命运并不只为书中人物所设置,也为我们体会天道的秩序和无常所设置。 1956年大年初一,单田芳在鞍山的前进茶社第一次登台演出,说《明英烈》。这一天演出顺利,挣回来四块两毛钱,什么概念呢?当时大米一毛八一斤,猪肉四毛五一斤,鸡蛋三分钱一个,一天挣四块多钱,将近十斤猪肉。1958年,曲艺团走向文化单位编制,在评定工资的时候,单田芳被评为第五级,每月工资84元。然而,单田芳的信条是“好汉不挣有数的钱”,1962年,他带着妻子走穴,在营口的田庄台,从腊月到正月,除去花销,存下4600块钱。从田庄台到苏家屯,再到盖县,他形容这段单干的经历用了四个字叫“火穴大赚”。江湖艺人最终还是要服从文化管理,单田芳回到了鞍山曲艺团。他经历了“文革”。十几年后,他再次登台,依旧相信“好汉不挣有数的钱”,他相信从爸爸妈妈身上看到的真理,“鼓槌一响,黄金万两”,他相信故事的魅力,他要单干,要走穴,要做一个新时代的江湖艺人。他成立自己的公司,他支持起一个电台频道。

1956年大年初一,单田芳在鞍山的前进茶社第一次登台演出,说《明英烈》。这一天演出顺利,挣回来四块两毛钱,什么概念呢?当时大米一毛八一斤,猪肉四毛五一斤,鸡蛋三分钱一个,一天挣四块多钱,将近十斤猪肉。1958年,曲艺团走向文化单位编制,在评定工资的时候,单田芳被评为第五级,每月工资84元。然而,单田芳的信条是“好汉不挣有数的钱”,1962年,他带着妻子走穴,在营口的田庄台,从腊月到正月,除去花销,存下4600块钱。从田庄台到苏家屯,再到盖县,他形容这段单干的经历用了四个字叫“火穴大赚”。江湖艺人最终还是要服从文化管理,单田芳回到了鞍山曲艺团。他经历了“文革”。十几年后,他再次登台,依旧相信“好汉不挣有数的钱”,他相信从爸爸妈妈身上看到的真理,“鼓槌一响,黄金万两”,他相信故事的魅力,他要单干,要走穴,要做一个新时代的江湖艺人。他成立自己的公司,他支持起一个电台频道。

单田芳说了100多部书,但《二战风云》并没有完成,市面上只能找到他说的《太平洋海战》,没有欧洲战场,没有诺曼底登陆,也没有斯大林格勒战役。我本希望那个在长春火车站迎来苏联红军的孩子,到了晚年能讲讲苏联红军的统帅斯大林。不过,这世上有各式各样的说书人。三

斯蒂芬·科特金写了一套《斯大林传》,这是一部三部曲传记,第一部已经翻译成中文,讲斯大林从格鲁吉亚一个神学院学生,变成苏联最高领导。第二部的标题叫《斯大林:等待希特勒》,好像历史是两个巨人决斗的舞台。第三部科特金还在写。他说,三卷本《斯大林传》所讲的故事,是俄国在世界上的权力和斯大林在俄国及苏联的权力,他力图描绘“一部从斯大林的办公室展开的世界史”,“一部斯大林的传记要比其他历史人物——哪怕是甘地或丘吉尔——的传记,更接近一部世界史”。

这些大人物的传记一般都有前言和序言,作者在前言中讲自己如何开展研究工作,如何采访,列出一长串的感谢名单。序言会提供一个切入的视角。紧随其后的是地图,大人物改变了世界的格局,然后是照片,要有几张照片重现历史的氛围,要有传主青年时期留下的非常模糊的形象,那个形象和他后来作为领袖的形象有很大的差别,以至于我们会怀疑这个人怎么就成了另一个人,历史已成定局,但我们对历史怎么就成了这个样子充满好奇。1894年8月,14岁的朱加施维里进入高加索第一大城市梯弗利斯的东正教神学院,这里大约有600个学生,早上7点起床,做祷告,早餐,然后上课,课程持续到下午2点,3点用餐,5点是晚祷告,8点晚餐,然后是自习时间,10点睡觉。如果一个学生睡得很沉,30年后醒来,他会发现很多惊人的变化,德国皇帝下台了,与俄国为邻的两个宿敌——奥斯曼帝国和奥匈帝国消失了,世上有了电话,有了汽车,有了X光和飞机,沙皇没了,神学院的朱加施维里接过了权杖。斯蒂芬·科特金说,像斯大林这样从帝国边缘地带走上权力最高峰的情况并不常见,但拿破仑和希特勒也是这样的。 斯大林喜欢园艺和蒸汽浴,他有西装和领带,但从来不穿,他喜欢灰色和卡其色的军用外套,他喜欢读书,他的私人图书馆里有两万册藏书,他读马克思、列宁,也读柏拉图和克劳塞维茨,他喜欢果戈里、托尔斯泰和契诃夫,他说:“战争期间,你会遇到很多从前未曾遇到过的困难局面,你需要做出决定,如果你读了很多书,那么头脑中就会浮现出答案,你知道该怎么做,文学会告诉你的。”

斯大林喜欢园艺和蒸汽浴,他有西装和领带,但从来不穿,他喜欢灰色和卡其色的军用外套,他喜欢读书,他的私人图书馆里有两万册藏书,他读马克思、列宁,也读柏拉图和克劳塞维茨,他喜欢果戈里、托尔斯泰和契诃夫,他说:“战争期间,你会遇到很多从前未曾遇到过的困难局面,你需要做出决定,如果你读了很多书,那么头脑中就会浮现出答案,你知道该怎么做,文学会告诉你的。”

较早写出斯大林传记的作家是苏联的德·安·沃尔科戈诺夫,他说:“在我写这本斯大林传时,不知道为什么,我对恺撒、克伦威尔、伊凡雷帝、彼得一世等人的传记发生了兴趣,我感兴趣的是这些领袖和统治者的心理状态,尽管做任何历史类比都是有风险的,但我还是想发表点儿看法,对拥有无限权力且不受监督的人来说,他们自认为一贯正确、自恃高明,他们无法和任何人真正地辩论,也无法向任何人倾诉,权力让他们的情感枯竭,他们采取的每一个步骤都立即成为‘历史性的’‘决定命运的’‘关键性的’。”沃尔科戈诺夫《斯大林传》的前言部分是以斯大林病危做开头的,“他躺在孔策沃别墅餐厅的地板上,已经无力站起身来,只是偶尔抬起左臂,像是在求人援救”。在第一章节,作者回到1917年,流放中的斯大林37岁,在图鲁汉斯克边疆区的库列伊卡村这个靠近北极圈的寒冷地方已经住了好几年。

斯大林的青年时期非常神秘,他在1917年之前的人生经历鲜为人知,那时他干地下工作,这些工作是隐秘而暴力的。《青年斯大林》一书的作者西蒙·蒙蒂菲奥里说,掌权之后的斯大林必须把自己塑造成一个合法的英雄形象,不能匪气太重,也不能太像一个格鲁吉亚人。他掩盖了部分真相,结果导致了各种各样的阴谋论。西蒙·蒙蒂菲奥里花了10年时间走访了九个国家的23个城市,把主要精力放在莫斯科、第比利斯和巴统公开的档案中,《青年斯大林》描述的是残酷的成长环境如何让斯大林成为一个杰出的政治家。托洛茨基曾说,斯大林不过是一个“平庸的人”,西蒙·蒙蒂菲奥里用他的传记证明,斯大林成长在街头,经历过武装斗争和宗族冲突的洗礼,能从布哈林、托洛茨基这些政治家中脱颖而出,有其独特的才能,托洛茨基的话与其说描绘了一个青年斯大林,不如说是显示了他本人的虚荣、势力和缺乏政治技巧。《青年斯大林》描绘的是一只生活在地下的幼虫,静静地破茧,变成了一只长着钢铁翅膀的蝴蝶。

如果我们注意到斯大林那个消失的鞋匠父亲,我们可能就会联想起陈独秀和李大钊,这两位革命者也经历过丧父之痛,新文化运动的领军人物胡适和鲁迅,也有童年丧父的经历。在史学流派中,有心理史学这个说法,在传记中,也有心理传记psychobiography这样一个名词,1910年,弗洛伊德给达·芬奇写了一个简单的传记,后来也有史学家把青年路德的传记分成八个阶段,分析他每个阶段遭遇的心理危机。有一位澳大利亚学者曾经对“心理史学”提出过系统的批评,他说:“从最初力图创作心理史学的著作开始,那些自诩为心理史学家之人的著作中都一致表现出对事实的傲慢,对逻辑的肆意歪曲,对理论验证的不负责任,以及对文化和时代差异的短视。”我们在日常生活中很满足于简单的分析模型,星座血型十六种人格,但再厉害的心理模型放在历史和传记的框架中都太单薄了,它支撑不起叙事的结构,容易人为建构和简单化。美国学者罗伯特·塔克的《作为革命者的斯大林(1879~1929)》写的是1929年之前的斯大林,其副标题叫“一项历史与人格的研究”,他说他的这本书要分析斯大林的性格及驱使他掌握权力的精神动机,分析精神状态和政治理想之间的相互作用。这本书的第一章讲列宁的魅力,第四章讲年轻的朱加施维里怎么模仿列宁,成为高加索地区的“列宁”,第七章讲斯大林和列宁之间的冲突。如果这一本传记的分析太简单了,那么前面提到的《青年斯大林》及德·安·沃尔科戈诺夫和斯蒂芬·科特金的斯大林传,会让斯大林的故事更丰富。我不知道关于斯大林的传记有多少种,我猜大概有100种以上,但我看过的这四本是四个不同的阐释角度,《青年斯大林》力求描绘斯大林隐秘的青年时代,《作为革命者的斯大林》分析斯大林的精神动机,德·安·沃尔科戈诺夫的《斯大林》是苏联史学家对前任领导者的描述,斯蒂芬·科特金的《斯大林传》是从斯大林视角展开的一部世界史。 为什么要读好几本斯大林传呢?列宁教导我们说:“资产阶级的伪君子喜欢讲的一句话是,对死者要么一言不发,要么称道几句。无产阶级需要了解政治家的真相,不管他们是活着的还是死去的,凡是真正配得上称作政治家的人,即便他们的肉体已经死去,他们在政治上是不会死去的。”我想,我对斯大林兴趣不减的原因,就在于他留下了很多有形的和无形的东西。

为什么要读好几本斯大林传呢?列宁教导我们说:“资产阶级的伪君子喜欢讲的一句话是,对死者要么一言不发,要么称道几句。无产阶级需要了解政治家的真相,不管他们是活着的还是死去的,凡是真正配得上称作政治家的人,即便他们的肉体已经死去,他们在政治上是不会死去的。”我想,我对斯大林兴趣不减的原因,就在于他留下了很多有形的和无形的东西。

如果我们对一个大人物感兴趣,我们可能会读他的好几本传记,或者希望他的传记足够长。比如,我们会想象丘吉尔所面临的危机,他怎么承受1940年的空袭?他会害怕吗?德国伞兵会降落在他的花园吗?装甲车会在特拉法加广场上驶过吗?毒气会飘散在康沃尔的海边吗?马丁·吉尔伯特给丘吉尔写的传记是八卷本,在平静岁月中,一卷可以跨越十多年,比如1922年到1939年。在战争岁月,三年就构成一卷,1939年到1941年是一卷,1942年到1945年是一卷。

1513年,达·芬奇在一幅心脏解剖图边上写下一句笔记——如果用语言来描述这颗心,怎么可能不写满整整一本书呢?正是这个缘由,我们拿到手中的传记大多是厚厚的一本,如果用语言来描述一个人的一生,怎么可能不是沉甸甸的一大本呢?

四 2011年的岁末,我在一次长途飞行中看完了《史蒂夫·乔布斯传》,字节社制作的电子版,那是我在iPad上看完的第一本电子书,当时我想,用乔布斯做出来的iPad看完乔布斯的传记,也算是对他的纪念。黑暗的机舱里,iPad发出淡淡的白光,后来我才意识到,这就是一种“魂器”啊。“魂器”Horcrux是“哈利·波特”小说中的一个词,魂器是一个物体,藏有一个人的部分灵魂,伏地魔制作了七个魂器。苹果公司制造了数以千万计的产品,在当年的苹果手机和iPad上凝聚着乔布斯的灵感。一个人写自传,或者请一位大作家来给自己写传记,算不算是动手做一个“魂器”呢?

2011年的岁末,我在一次长途飞行中看完了《史蒂夫·乔布斯传》,字节社制作的电子版,那是我在iPad上看完的第一本电子书,当时我想,用乔布斯做出来的iPad看完乔布斯的传记,也算是对他的纪念。黑暗的机舱里,iPad发出淡淡的白光,后来我才意识到,这就是一种“魂器”啊。“魂器”Horcrux是“哈利·波特”小说中的一个词,魂器是一个物体,藏有一个人的部分灵魂,伏地魔制作了七个魂器。苹果公司制造了数以千万计的产品,在当年的苹果手机和iPad上凝聚着乔布斯的灵感。一个人写自传,或者请一位大作家来给自己写传记,算不算是动手做一个“魂器”呢?

2004年,乔布斯第一次请沃尔特·艾萨克森为自己写传记。当时艾萨克森正在写爱因斯坦的传记,他觉得乔布斯太把自己当回事了,于是婉拒了这个请求。五年后,乔布斯的妻子又来找艾萨克森,艾萨克森这才知道,乔布斯2004年请他写传记,正是在第一次癌症手术之前。这之后的五年,乔布斯一边跟癌症作战,一边推出一款款神奇的产品,那是苹果最炫目的发展阶段,更新换代的iPod、“重新发明电话”的iPhone,这些产品宛如燃烧生命的奉献。2009年底,艾萨克森决定要给乔布斯写这本传记。他曾经写过本杰明·富兰克林、爱因斯坦、达·芬奇等人的传记,他有一本传记的题目就是“聪明人”,这些传主都是天才,都改变了世界。这也是乔布斯选择请艾萨克森来写传记的原因之一——乔布斯希望自己能进入这样一个天才序列之中,他关注的是自己的历史地位。乔布斯是一位伟大的企业家,是一个嬉皮士资本家,他让自己的企业变得酷、时髦、性感。但是乔布斯不愿意待在这个序列之中。他想待在爱因斯坦、鲍勃·迪伦、马丁·路德·金、约翰·列侬、爱迪生、甘地、希区柯克、毕加索这个序列之中,他想从一个企业家变成“历史上的巨人”,这是他邀请艾萨克森给自己写传记的动机。

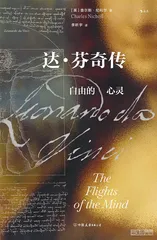

坎贝尔曾经写过一本书叫《千面英雄》,分析全世界的神话故事,那些神话故事都有同一个结构,叫作“英雄之旅”。乔布斯的一生就是一场典型的“英雄之旅”。他年纪轻轻就与朋友在父母的车库里创办了苹果公司,一夜成名,身价百万。然后,他众叛亲离,被赶出苹果。之后11年,他创立了电脑公司NeXT,但是产品销量有限。他收购了动画工作室皮克斯,无意中培养出了一个动画电影巨头。然后,他在苹果公司濒临破产之际重新回归。他用14年时间将一家濒临破产的公司变为全球市值最高的公司,升值700倍。他影响着电脑、移动互联网、消费电子、音乐、出版、娱乐等多个产业,他在产业链条上完成创新,并成为商业史上最成功的创新管理者。这是一部现实版的“王者归来”。然而,就在他的声望与创造力都达到巅峰之际,他患了癌症,不得不面对死亡。对一个传记作家而言,这是千载难逢的好题目。乔布斯是一个著名的控制狂,却承诺在这个项目上给他的传记作者绝对的自由空间。艾萨克森获得的采访通道可谓奢侈,两年多的时间,他对乔布斯做了40多次采访,还与乔布斯100多个家庭成员、朋友、竞争对手、同事进行了不受限制的采访。这本书在乔布斯去世19天后出版,与乔布斯的逝世一起成为2011年最重要的事件之一。 乔布斯经常把自己比作爱迪生,但与爱迪生不同,乔布斯本人并没有发明什么,乔布斯真正的天赋是预见,将电脑产业与消费电子产业结合,他打造了一种以数字产品为标志的生活方式,并且使苹果公司成为这种生活方式的核心技术提供者。他日复一日周复一周地去驾驭、劝诱、助推、鼓励、吸引、启发、责备、组织和表扬成千上万的人去创造一种最终能够被人们放进口袋、手提包、电脑包、桌子上或膝盖上的产品。任何一个挑剔地使用过数字产品的人,不论是硬件、软件还是内容,都能想象出这一过程的艰辛与复杂。乔布斯曾经说过,一个人对人类体验的理解越宽泛,做出来的设计就会越好。最终他选择为他制造魂器的传记作家恰恰体验过达·芬奇和爱因斯坦。不过,说到这里一定要吐槽一句,艾萨克森写的《达·芬奇传》实在太肤浅了,他要借助其他美术史专家来理解达·芬奇,相比之下,英国学者查尔斯·尼科尔会意大利语和拉丁语,直接研究达·芬奇留下的手稿,甚至参与达·芬奇画作的修复,他写的《达·芬奇传》更好。五

乔布斯经常把自己比作爱迪生,但与爱迪生不同,乔布斯本人并没有发明什么,乔布斯真正的天赋是预见,将电脑产业与消费电子产业结合,他打造了一种以数字产品为标志的生活方式,并且使苹果公司成为这种生活方式的核心技术提供者。他日复一日周复一周地去驾驭、劝诱、助推、鼓励、吸引、启发、责备、组织和表扬成千上万的人去创造一种最终能够被人们放进口袋、手提包、电脑包、桌子上或膝盖上的产品。任何一个挑剔地使用过数字产品的人,不论是硬件、软件还是内容,都能想象出这一过程的艰辛与复杂。乔布斯曾经说过,一个人对人类体验的理解越宽泛,做出来的设计就会越好。最终他选择为他制造魂器的传记作家恰恰体验过达·芬奇和爱因斯坦。不过,说到这里一定要吐槽一句,艾萨克森写的《达·芬奇传》实在太肤浅了,他要借助其他美术史专家来理解达·芬奇,相比之下,英国学者查尔斯·尼科尔会意大利语和拉丁语,直接研究达·芬奇留下的手稿,甚至参与达·芬奇画作的修复,他写的《达·芬奇传》更好。五

有些人,当我们寻找他的纪念碑,抬头看看四周即可。我们会看见智能手机,也能看见灯泡,灯泡实在是太熟视无睹了,但在1882年9月的一个夜晚,爱迪生按下开关,曼哈顿下城第一区的照明系统点亮之时,爱迪生掌握着魔法。这个大发明家申请了上千项专利,开办了上百家公司,灯泡就是爱迪生的魂器。然而,传记到底是不是一种魂器?任何比喻都有漏洞,赫伯特·洛特曼,旅居巴黎,为《纽约时报》写报道,报道的领域是法国及欧洲的文学。在加缪去世后,他做了很多采访,掌握了大量一手资料,在1978年写出了一本《加缪传》。他在书中有一个很形象的比喻,他说作家传记就像是一场没有主人的晚宴,宴会上宾客云集,酒菜丰盛,器皿和鲜花都很好,可惜主人却不在场。主人在哪儿呢?主人在他的作品里。顺着他的这个比喻,我们可以说,作品才是一个作家的灵魂所在,作家传记是他的肉身所在。加缪的魂器肯定是《局外人》和《鼠疫》。读作家的传记,是要看看他的肉身和他的灵魂到底有什么关系。

弗吉尼亚·伍尔夫写过传记,她提出了一个问题:“一个人究竟怎么用严肃的文字,并且在标明日期的情况下,去解释疯狂和爱情呢?”她的意思是说,给一个人写传记,只能使用外部素材,如果传主留下足够的日记和信件,传记作者有机会窥测其内心,但传记作者没有小说家的特权,不能进行心理描写,如果一个人生活中最重要的事件没有形诸文字,那传记作者就无法写出他的内心。我们在传记中经常会看到这样的缺失,比如1949年10月,老舍由旧金山上船,他在香港滞留多日,那时候他在想什么?他在犹豫北上天津还是下南洋吗?再比如张爱玲遇到胡兰成的时候,她在想什么?现有的张爱玲传记,处理这一段关系时,采用的都是胡兰成的说辞。弗吉尼亚·伍尔夫的小说有大量的心理描写,当她只能使用外部素材时,她的疑问是,传记是怎么写出来的?

英国传记作家雷·蒙克回答过这个问题,他说,传记是一种理解的艺术,是对人性的一种赞美,作为一种独立的文学体裁,传记的目的就是理解它所描述的主人公,理解一个有趣的人足以给一部传记安身立命的理由。传记作者面对的就是外部素材,他需要有进行深度探索的兴趣和进行深度探索的手段,如果传主是位哲学家,那传记作者就要去理解他的哲学,如果传主是个科学家,那传记作者必须去理解他的科学研究。

我们评价一部传记的好坏,很大程度上就是看作者是否进行了足够深入的探索,是否帮助我们更深刻地理解了一个人。弗吉尼亚·伍尔夫在《到灯塔去》中描写拉姆齐夫人,说她走进餐厅,对餐桌上客人的所思所想就能有所体悟,“就像一道光在水下悄悄扫射,使得水中的涟漪和芦苇,保持着自身平衡的小鱼,以及突然静止不动的鳟鱼全都被照得透亮,悬浮着颤抖不已。”一部好的传记,也有这样凌厉的目光,帮我们清楚地看到一个人。这世上大概生活过700亿到800亿人,99.99%以上都不会留下任何痕迹。不知出于哪一种好奇,我们会翻看一个人的传记,确认曾经有这样一个血肉之躯在世上走过,试着抓住他留在世间的一缕魂魄。 《言归正传:单田芳自传》单田芳著中国工人出版社,2011

《言归正传:单田芳自传》单田芳著中国工人出版社,2011 《达·芬奇传: 自由的心灵》[英] 查尔斯·尼科尔著李昕宇译中国友谊出版公司,2020 阅读自传

《达·芬奇传: 自由的心灵》[英] 查尔斯·尼科尔著李昕宇译中国友谊出版公司,2020 阅读自传