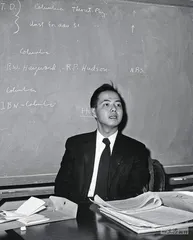

李政道:为天才打开一扇门

作者:苗千 李政道,对于如今很多人来说,似乎是一个正在逐渐走进历史的名字,毕竟这位98岁的老人已经从公众视野中消失太久。即便是对于一些大致了解这位天才物理学家的人,所热衷谈论的大约也只是一些细节不明的名词或事件碎片:诺贝尔物理学奖得主、宇称不守恒、与同样有名的合作者之间著名的决裂……

李政道,对于如今很多人来说,似乎是一个正在逐渐走进历史的名字,毕竟这位98岁的老人已经从公众视野中消失太久。即便是对于一些大致了解这位天才物理学家的人,所热衷谈论的大约也只是一些细节不明的名词或事件碎片:诺贝尔物理学奖得主、宇称不守恒、与同样有名的合作者之间著名的决裂……在这样类似于对名人的标签与轶事的谈论中,李政道本人鲜活的个性和传奇性的经历在很大程度上被隐去了;他在20世纪70年代和80年代游走于中美两国之间,发挥自己的影响力,为众多中国学生打开一扇留学之门的努力在很大程度上被忽视了。

当我们试图回到了解真正的李政道,难免会发问:为什么是这个从少年时代起就远离父母,多年来在战乱中颠沛流离、屡经危难的青年学生,在30岁出头的年纪便做出了震惊世界的物理学发现,获得了世界性的荣誉?为什么是这个已经功成名就、生活安稳富足的中年物理学家,宁愿牺牲自己大量的研究时间,在那个特殊的年代,几乎是以一己之力促成中美联合培养物理类研究生计划(CUSPEA)项目,让近千名中国学生得以赴美学习物理学?

为什么偏偏是李政道?带着这个问题,以青年李政道为原点,观察他身边的人,我们可以发现教育火种的传递有着怎样的穿透历史的能量。即便是在中国最危难的时刻,在抗战时期中国的各所大学,如浙江大学和西南联大的物理系里,依然有束星北、吴大猷、叶企孙、吴有训、周培源、赵忠尧、王竹溪、饶毓泰、张文裕等一众名师,这些人大多由欧美留学归来,带回了西方最先进的科学思想。

当时在欧洲,“第二次物理学革命”尚未结束,全新的思想不断迸发出来,让这些曾经留学欧美的中国年轻学者有机会和欧美学者站在同样的高度。虽然在战乱中无法开展研究工作,这些学者依然把自己作为火炬,点燃天才的火种,为更有前途的青年学子照亮一条通往未来之路。在众多学子当中,李政道无疑是极其突出的一个。他不仅在国内就得到了多位名师的赏识和照顾,更是在刚刚完成大学二年级学业时,就跟随吴大猷访学美国,得以开拓眼界,施展天赋。

赴美留学之后,李政道在芝加哥大学师从物理学大师恩利克·费米(Enrico Fermi),迅速成为世界上最为优秀的年轻物理学家之一,在31岁的年纪便获得了诺贝尔物理学奖,也成为史上第二年轻的诺贝尔物理学奖得主。

名扬天下、生活安稳富裕的李政道有一颗赤子之心。这样一位拥有巨大影响力、善于说服别人且心思缜密的物理学家,在特殊的年代协调中美两国高层,反复游走于中美各个机构之间,最终促成了中美联合培养物理类研究生计划,让900多名中国学生得以赴美学习物理学。此举极大促进了中美两国的物理学发展。我们会发现,有这样的能力,又愿意担此重任者,唯有李政道。这个天才,为其他更多的天才,打开了一扇门。

李政道偏偏又有着一种“置身事外”的性格,不愿将自己置于人们关注的中心。即便是对那些经他努力得以赴美留学的学子们,李政道也不愿与之有过多的个人交往。我们在采访和收集资料的过程中发现,很多即便是与李政道有过多年交往的人,其实对于其个人生活和现状也都了解甚少。

歌德在名著《浮士德》中曾经写到“太初有为”(Im Anfang war die Tat),英国作家瑞·蒙克(Ray Monk)在《维特根斯坦传:天才之为责任》一书中曾引用这句话作为维特根斯坦后期哲学的提名。无论是“太初有为”,还是瑞·蒙克那本传记的书名“天才之为责任”,都可以恰当地形容李政道的一生。李政道的一生之辉煌,不只在于其天才的迸发,领悟宇宙之道;更在于他作为一个人,在特殊的历史环境中之有为。他在最大限度上发挥自己的影响力,这是一个天才的故事,但实际上它是关于更多的人。 李政道