草原边缘,和古人一起感知寒冷

作者:邢海洋 从北京自驾去西北,最常走的一条路线是在居庸关入山,翻越八达岭长城,再沿桑干河谷西北行的道路。到了居庸关开始沿着关沟上山,这里也是中国最早兴建的铁路之一京张铁路行经的线路。当时为了火车爬坡,詹天佑创造性地采用“之”字形的线路,一辆火车头在前面拉,一辆车头在后面推,斜爬到坡的一头,再反向继续爬。在盾构机等钻山机械应用前,人类修建道路要循着地形地貌因势利导,野兽行走的兽迹、猎人走过的羊肠小道、乡村道、官道一层层升级,终于演变为通向草原的重要通道。

从北京自驾去西北,最常走的一条路线是在居庸关入山,翻越八达岭长城,再沿桑干河谷西北行的道路。到了居庸关开始沿着关沟上山,这里也是中国最早兴建的铁路之一京张铁路行经的线路。当时为了火车爬坡,詹天佑创造性地采用“之”字形的线路,一辆火车头在前面拉,一辆车头在后面推,斜爬到坡的一头,再反向继续爬。在盾构机等钻山机械应用前,人类修建道路要循着地形地貌因势利导,野兽行走的兽迹、猎人走过的羊肠小道、乡村道、官道一层层升级,终于演变为通向草原的重要通道。为什么我们的祖先会选择这一条道路,其秘密就在于南口断裂带。北京北部的平原,有一大片是深入在群山之中的,这就要拜断层所赐。大学时我在南口附近的地质实习,看的就是断层与三角山。地壳在这里断开,面向平原的山体滑落向下形成凹陷,上升的山体则更加巍峨。铺展一张地图在眼前,你会看到这里的山体最“薄”部分。沿着不到20公里长的沟谷北上,再翻过八达岭,延庆盆地的广阔空间就展现在眼前。因为是捷径,这里的沟谷是游牧与农耕者交流的最主要通道,也成为双方争战最激烈的地方。故而抬头看向山巅,居庸关、上关、八达岭长城和岔道城,一关连着一关,关锁重重,堪称万里长城防御设施最密集的所在。 翻过八达岭,我本以为会是山连着山,一直“爬”上内蒙古高原。其实不然,过了八达岭居然是一马平川。延庆盆地、怀来盆地、阳原盆地、大同盆地乃至更为靠南的蔚县盆地、灵丘盆地和涞源盆地,几乎所有这些盆地都是连接着、交叠着的,似乎是大自然不经意地在山峦之间“踩”出一个个长条形的脚印,散布于内蒙古高原和太行山之间。就地貌而言,如此多的山间盆地,也是大自然的奇观。从《中国科学技术史·通史卷》里我查到,这里曾经有一座9000平方公里的大湖,恐怕这些盆地即为远古湖泊的基底。

翻过八达岭,我本以为会是山连着山,一直“爬”上内蒙古高原。其实不然,过了八达岭居然是一马平川。延庆盆地、怀来盆地、阳原盆地、大同盆地乃至更为靠南的蔚县盆地、灵丘盆地和涞源盆地,几乎所有这些盆地都是连接着、交叠着的,似乎是大自然不经意地在山峦之间“踩”出一个个长条形的脚印,散布于内蒙古高原和太行山之间。就地貌而言,如此多的山间盆地,也是大自然的奇观。从《中国科学技术史·通史卷》里我查到,这里曾经有一座9000平方公里的大湖,恐怕这些盆地即为远古湖泊的基底。

自然,如此多星罗棋布的盆地,从地势高度看也不都在一个平面上,延庆盆地和怀来、张家口盆地为一组,海拔400~500米,大同、阳原盆地地势更高,海拔普遍1000米左右。

当如此多的盆地交织在一起,且是在温带地区的高海拔平面上,又处于海拔千米以上内蒙古高原和海拔仅50米之下的华北大平原之间,不难想见的是,其气候状态和植被类型的过渡性特点也决定了游牧和农耕的双重属性。农耕民族要防范游牧民族,此处也多层次设关设卡,比如过了八达岭,张家口又“堵”在盆地与内蒙古高原的交接之处,这里是长城的一座重要关口,出了大境门,就是连绵的群山了。到了大同,盆地与内蒙古高原高程上已相差不大,于是明朝筑起座座堡垒,拱卫京师。过渡带的气候和植被 和山下的华北大平原比较,这一系列山间盆地并不那么宜居,河谷两边的高山裸露出基岩和碎石,河谷里的树木虽茂盛,坡地上就是低矮稀疏的树木了。这让我想起了30年前我去大同实习时,当地人形象地将这些树木称为“老头树”,形容树木长得七扭八歪难成材。这不难理解,过了河北怀来(也称沙城),道路两边的冲沟变得深而陡峭,黄土高原的土壤特征就显露出来了,而黄土的特性是保水性差,这里又是高原,水流侵蚀作用严重,土壤本身是缺乏营养的。

和山下的华北大平原比较,这一系列山间盆地并不那么宜居,河谷两边的高山裸露出基岩和碎石,河谷里的树木虽茂盛,坡地上就是低矮稀疏的树木了。这让我想起了30年前我去大同实习时,当地人形象地将这些树木称为“老头树”,形容树木长得七扭八歪难成材。这不难理解,过了河北怀来(也称沙城),道路两边的冲沟变得深而陡峭,黄土高原的土壤特征就显露出来了,而黄土的特性是保水性差,这里又是高原,水流侵蚀作用严重,土壤本身是缺乏营养的。

经常在这条路上走,也就有机会见识了这里夏天多变的天气,时而冰雹、忽而急雨,高原的天气变化莫测,一片云彩一片雨,隔着几步路就是完全不同的天空。北京以北的山地和高原,历来被当作消夏纳凉避暑胜地,冬天却是长风呼啸,来自西伯利亚的冷风劲吹,其气候气象特点是有着地理原因的。这里是华北平原与内蒙古高原的接合部,地势在很短的距离内陡然上升了上千米,盆地连绵,人类正是利用相对平缓的土地建设道路,实现了高原与平原之间的交通,而冷热空气也如同坐着大滑梯,借由盆地随季风而流动。人类第一餐

当我把内蒙古高原与华北平原在太行山间的连接比喻为一个大滑梯的时候,这个比喻用在张家口到北京的一系列盆地和山谷之间是恰当的,如果用在大同到北京的桑干河谷,则稍显牵强,北京和大同处于同纬度上,从北京到大同,先要西北行,过了沙城则要折向西南方向,穿越一段被桑干河冲刷出的谷地,完成从海拔600~800米的台阶爬升。不过,滑梯自然也有弯曲的滑梯。 在沙城与大同之间,桑干河的谷地,有一片叫作阳原盆地的地方。确切地说,是桑干河流过了阳原盆地,形成了一片壮阔的河谷景象。我是站在泥河湾古人类遗迹遗址的观景台上感受到这片谷地的壮阔的,对面远处有黛色的山峦,河谷宽阔平展,一条河流蜿蜒流过。当你想到距今200万年前这里就有了人类活动,古人在此聚集生活,并且这里的地层保留着从200万年到7000年前几十处的人类遗迹,那种感觉就更强烈了。

在沙城与大同之间,桑干河的谷地,有一片叫作阳原盆地的地方。确切地说,是桑干河流过了阳原盆地,形成了一片壮阔的河谷景象。我是站在泥河湾古人类遗迹遗址的观景台上感受到这片谷地的壮阔的,对面远处有黛色的山峦,河谷宽阔平展,一条河流蜿蜒流过。当你想到距今200万年前这里就有了人类活动,古人在此聚集生活,并且这里的地层保留着从200万年到7000年前几十处的人类遗迹,那种感觉就更强烈了。

全世界100万年以上的早期人类文化遗存目前发现50余处,阳原泥河湾遗址群就占40处(据河北省考古所资料显示),中国发现100万年前更新世旧石器时代遗址16处,而泥河湾遗址群就占其中的12处。其中马圈沟遗址距今200万年。泥河湾遗址群的存在,在一些人看来证明了一个事实,这里是“东亚人种的起源地”,向人类的非洲起源学说提出了挑战。泥河湾的展板上写着这样一段话,“考古学家的研究发现证明,人类不仅可能从东非的奥杜威峡谷走来,也可能从泥河湾走来,泥河湾很可能是除非洲之外,另一个人类起源地和东方人类的故乡”。

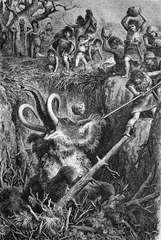

在博物馆的大厅,一头现代仿制的猛犸象骨骼矗立在正中央,旁边讲解牌上,讲述的是作为远古人类第一餐的非凡景象。化石是仿制的,并不意味着没有原始化石,这里只是一个县级博物馆,很多挖掘出土的古人类遗迹原件都保存在了省博物馆或更高级别的场所。

一只猛犸象陷在了沼泽里,引来了一群人类的捕猎,他们不仅吃掉了猛犸象的皮肉,还敲骨吸髓。猛犸象的骨头碎裂了,这成为人类存在的证据。看着解说,我产生了一丝怀疑,黑猩猩是否也有凿碎骨头的智力呢?似乎秃鹫也会叼起骨头,从高空中摔下来,把它摔碎,自然,高空抛落会使骨头碎片散布在很大的范围。古代是否也存在一种智力相当的生物呢?不过,泥河湾200万年前存在人类的证据还包括一些简单的石器,比如这顿大象大餐,就有刮削器遗存了下来,那时人类已经进入到旧石器时代了。

敲骨吸髓,也暗合了人类进化过程中在生理方面留下的一个孑遗——人类的胃酸远比食草动物、食肉动物乃至杂食动物更“酸”,接近了食腐动物。与古猿分道扬镳后,人类或许曾有过一段食腐的经历。人类进化学说中,学会制作工具后的原始人过的是采集和狩猎的生活,今日生活在边远地区的原始部落也是如此。可20世纪70年代,路易斯·宾福德(Lewis Binford)提出,早期人类是通过食腐而不是狩猎来获取食物的。旧石器时代初期的人类生活在森林和疏林中,这种环境便于捡拾和采集果实、鸟蛋等食物,乃至腐食。当他们向草原过渡,体毛褪去开始长跑,才得以猎获大型动物。对早期人类而言,学会制作一些粗陋的工具,尤其是击打工具,把动物尸体的骨骼敲开获得营养是再好不过的选择了。此前,动物界这一部分蛋白质和脂肪实际上是浪费了,直接留给微生物分解了。

一整头被大型动物吃过并丢弃的斑马尸体,至少还能够提供15公斤的各种大小的肉——特别是骨髓和大脑,是最有营养的部分。可那些食肉动物只会用蛮力进餐,即使是食腐动物,强大的咬合力也难将大型动物的骨骼咬碎,躲在骨头中的营养,似乎就默默地等在那里。刚学会使用工具的人类,刚好把大自然中这部分最容易用巧劲得到的食物利用起来。其实,在对付坚果坚硬的外皮上,很多灵长类动物都本能地会用石头击打敲碎,人类敲打动物骨骼,也是与之一脉相承的。巨湖

泥河湾人类遗迹,分散在阳原盆地的边边角角,原来,四五百万年前到两三万年前这里是一个巨型古湖,面积有9000平方公里,比中国现在第一大湖青海湖还大一倍。随着地质年代的变化,湖泊也时大时小,及至湖泊东部最终打开一条通道,桑干河流淌入海,河流的侵蚀将古地层一层层地“打”开。生活在湖泊里、岸边的动植物,给远古人类提供了食物,吸引着古人在此渔猎采集。

按照现代遗传学以及考古学的成果,有一种观点认为,200万年前,古人类起源于东非,并从那里多次出走。前几次都失败了,和现代人没有基因上的传承关系,意味着灭种了。如今的80亿人口的人类,基因均来自15万~10万年前的一位“线粒体夏娃”母亲,现代智人走出非洲,只是最近6万年的事。

当我们以此“遗传+考古学”的眼光看待200万年前那一餐的时候,就会产生出另一种想法,人类也可能诞生于东方,这正是泥河湾博物馆想传达出来的信息。

但人类从南方古猿到能人到直立人到智人是个漫长的演化过程。在第四纪冰川后期,约1.5万年前,经由白令海峡海水退去后的大陆桥踏足北美后,人类几千年间便遍布了美洲大陆。既然人类可以以每年数公里的速度迁移,在更古远的时代,他们从非洲以数万年的时间从非洲迁至东亚,也并非不可能。当然,如果存在迁移,就需要一路上的考古发掘来证明。

百万年以上的古人类遗迹,据朱乃诚《中国考古学百年成就》一文,除了泥河湾,在中国还有蓝田人、元谋人、人字洞人。其中蓝田公王岭发现的蓝田直立人,年代为距今115万年至110万年;云南元谋人,经古地磁测定牙齿化石的地层年代为距今170万年前后。安徽繁昌癞痢山人字洞发现了距今240万年至200万年的石制品等人类文化遗存,与非洲发现的最早的人类文化遗存的年代接近。这些材料对在亚洲地区探索人类的起源意义重大。而河北阳原泥河湾盆地的小长梁、东谷坨、半山、岑家湾、马圈沟等遗址确认的15个文化层,年代自距今176万年至120万年之间。这就使得东方起源的说法更加扑朔迷离了。

但分子生物学的研究对人类的多地起源说却是否定的,他们的研究成果表明非洲之外的人类身上仍遗留有尼安德特人和丹尼索瓦人的基因,非洲人却没有,这足以佐证人类的非洲起源说。瑞典科学家斯万特·帕博(Svante Pääbo),还因其在已灭绝的古人类的基因组和人类演化方面的发现,获得了2022年诺贝尔生理学或医学奖。 若以地理学的眼光,这是旧石器早中期中国最北的人类遗迹了。泥河湾所处的阳原盆地,海拔足有八九百米,高海拔决定了这里温度低于平原地区四五摄氏度,加上又是冬季季风的必经通路,第四纪是冰雪肆虐的冰川期,亚冰期的温度要比现在低很多。好在第四纪冰河期的气候特征并非一味寒冷,而是冷暖也有轮回。

若以地理学的眼光,这是旧石器早中期中国最北的人类遗迹了。泥河湾所处的阳原盆地,海拔足有八九百米,高海拔决定了这里温度低于平原地区四五摄氏度,加上又是冬季季风的必经通路,第四纪是冰雪肆虐的冰川期,亚冰期的温度要比现在低很多。好在第四纪冰河期的气候特征并非一味寒冷,而是冷暖也有轮回。

在距今136万年的小长梁遗址,考古工作者发现了包括鬣狗、古菱齿象、三趾马和三门马等哺乳动物化石。距今100万年的东谷坨遗址则发现中华鼢鼠、狼、熊、古菱齿象、三门马、披毛犀、野牛、羚羊等动物。距今10万年的动物主要是鸵鸟、鼠兔、虎、野马、野驴、披毛犀、赤鹿、河套大角鹿、扭角羊、野猪、羚羊等,其中以野马、披毛犀和羚羊化石数量最多。如此多种类的动物,说明这里食物链的复杂性和成熟度,既有生活在草原的动物,还有生活在森林的动物,环境也是颇为复杂的。

北京西太行山脚下的周口店,因发现北京猿人而著名。考古工作者通过花粉孢子和动植物化石的研究,也发现在直立人出现的某些时代,这里的植被是常绿乔木或灌木与落叶阔叶林交织的植被类型,与长江流域北亚热带气候相当,这里有栗木、榆木、桦木、胡桃、枫杨树、罗汉松、铁杉木等,树木的花粉孢子远多于草本植物,意味着这里森林茂盛。通过山洞里遗留的动物骨骼,动物学家发现,这里曾经生活着鬣狗、剑齿虎、猞狲、洞熊和灵猫等,尤其是,这里发现的竹鼠现在多生活在华南地区。凡此种种,说明了曾经的第四纪冰河期,也曾有着比现在还温暖的环境。

在泥河湾盆地,科学家重建的距今120万年的古环境的生态特征包括较为密闭的林地环境和较为开阔的疏林草原环境,并以开阔的疏林草原为主导。这里的环境经历着干湿冷暖的季节性变化,整体环境多变。距今120万年至70万年前,遗址数量明显增多,多个遗址的环境指标存在较大差异,意味着这期间气候有比较显著的变化;早期人类石器制作在原料选择、剥片策略、精致加工等多方面显示了多样化的策略,考古学者推断,古人类针对当地资源和气候波动背景采取了积极的应对方略。林草过渡带

在分析坐落于燕山山地北麓、东麓的浅山丘陵地带红山文化遗址群的地理特征时,北大历史地理学的韩茂莉教授总结到,古人倾向于选择山坡、坡地居住,又以分布在河谷两侧的坡地、山坡为多,这些聚落海拔高程在400~700米之间,属于典型林缘地带。林缘地带的好处在于兼具林地、草地双重资源特征,不仅动植物资源种类丰富,而且觅食较易,自然成为采集、渔猎方式的首选之地。即便是人类步入农耕状态,刀耕火种,也是林缘兼具了狩猎和耕种两种优势,林缘地带定居也是最优选择。

红山文化已经是很晚近的新石器文化了,属于文明前夜。当我的头脑风暴回到了更古远的旧石器早中期,为什么古人类偏爱泥河湾这片土地,以至于遗址群如此丰富?过去坐火车路过大同,我总惊异于铁路沿线的一座座严整高大的城堡,原来这就是明代为了巩固北部边疆建立的边防七十二城堡。这些城堡保卫着京师,也见证了诸如明英宗朱祁镇亲征大同,不敌瓦剌军在怀来土木堡被俘的重大历史时刻。在草原和农耕民族的对峙中,这里是最前线了。过了大同再向西,森林和草原过渡的感觉愈发明显了。山西和内蒙古交界的杀虎口是走西口的必经之地,农牧与草原在黄河的“几”字形拐弯处交汇。这里也是干旱与湿润的交接带,400毫米等降水线,一边半湿润,一边半干旱;一边是森林,一边是草原;一边是农耕,一边是游牧。杀虎口外,就是“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的敕勒川草原了。

这里也是林草交界地带,只不过是更大尺度、更大地理概念上的交界地带。寒冷的考验

人类是什么时候发明的针线?《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》中作者戴蒙德提到,尼安德特人由于没有发明出针,所以无法缝制衣服,致使其不具备御寒能力而足迹止步于德意志北方。远古的中国人是否也如此,只能止步于此?

人类发明针是什么时候?俄罗斯考古学者在阿尔泰山丹尼索瓦人的山洞里发现的骨针,至少已有5万年历史。我国境内山顶洞人遗址中发现的一根骨针,针身略弯,长8厘米,不比火柴棒粗多少,年代距今1.8万年。可惜出土时针孔已损坏,但模糊可见针的原貌。更早的中华第一针发现于宁夏水洞沟遗址,距今约2.5万年。水洞沟遗址位于宁夏银川市东不远处,黄河支流边沟河两岸,于1923年发现并首次发掘,是中国最早发掘的旧石器时代遗址。那里出土的古生物化石包括鬣狗、羚羊、牛、犀牛和马等。 由于制作精细、钻孔难度大,骨针代表了当时生产工具的制作水平。当然,没发现并不意味着更早的时候古人一定没有针。

由于制作精细、钻孔难度大,骨针代表了当时生产工具的制作水平。当然,没发现并不意味着更早的时候古人一定没有针。

以现代人的眼光,阳原盆地环境并非优越,甚至可以称为“苦寒”了。寒冷也并不可怕,关键要有食物。其实人类就是从热带森林的舒适圈走出来,在草原上学会了直立行走,也只有环境变得艰难了,人类才进化出更高级的本领。但对于原始人类,环境与能力的互动也是相辅相成的,比如学会用火,改善了饮食,也可以向北迁移了,但不能缝制兽皮衣服,还是限制了他们向更北的寒冷地带进发。

生物分子学家通过研究发现,寄生在人身上的头虱和阴虱的分家时间大约在120万年前,这意味着人类褪去体毛的时间应该是在120万年前。人类抵御寒冷的能力,在相当长的时间里是比较薄弱的。

中国发现的靠北的古人类遗迹有位于大兴安岭北部的十八站旧石器晚期遗址,距今1万多年,彼时那里的居民或已经使用了针线。并且,1万年前地球温度已经回暖了。吉林省发现的遗迹有安图县的“安图人”洞穴,其中一枚古人类牙齿化石,经碳-14测定距今3万年至2万年,那时是盛冰期,是相当寒冷的。东三省的辽宁省发现的遗迹则更早,营口金牛山遗址距今20多万年,是东北地区最早的古人类居住遗址。东北三省发现的遗址,越南越早,越北越晚,揭示了气候条件与人类御寒能力的关系。张光直在《古代中国考古学》中也提到了诸如齐齐哈尔昂昂溪遗址,内蒙古自治区靠近蒙古国边境的扎赉诺尔遗址,这些地区都相对靠北,冬日严寒。时隔成书已经数十年,我在查证新的定年的时候,发现最新确定的年代都是旧石器晚期,年代在距今5万年至1万年间。

近来考古学家在亚洲的内陆发现了更多的人类洞穴,尤其是寒冷地区的洞穴对保存人类DNA信息更为有利,诸如西伯利亚南部阿尔泰山的丹尼索瓦人山洞,仿佛人类很早就出入于高纬度地区,但这些要么有赖于气候变暖,要么有赖于衣服的发明——如果不是穿上了衣服,至少那些向寒冷挑战的原始人得“披”上兽皮。

对体虱的基因学追溯发现,人类开始穿衣服的时间大约是17万年前,体虱由头虱(生存在头皮上的虱子)进化而来,它与头虱分化的原因,是身体上有了可以攀附的物品。由此不妨推测,在赤身裸体和穿上了严密包裹的衣服之间,人类有相当长的一段时间披挂着保暖物品,这帮助他们向着更北方迁徙。

在人类褪去毛发后的相当长的时间内,他们要赤身裸体面对寒冷,故而地球上的高纬度地区是不能去的。那里有着大群大群的食草动物,也有捕食食草动物的食肉动物,寒冷的食物链里却没有赤身的人类参与。可当人类首次出现在那里时,似乎并没有发生类似人类登陆美洲和澳大利亚时大型动物被灭杀殆尽的惨剧。这其中自然有人类穿上衣服是个渐进的过程的原因,和踏步到完全陌生的土地不是同样的概念。另一个理由,恐怕在于那些来自寒冷地带的动物并非一年四季都生活在寒冷地带,而是随着季节而迁徙,与人类在更温暖地带有所接触,从而与人类的狩猎技能同步进化。迁徙廊道

泥河湾之所以称为古人类的“圣地”,一个重要的解释是这里有方圆9000平方公里的大湖。湖泊之于动植物自然不必言说,水草丰美,草食动物繁盛,捕食动物也就聚集而来。动物的生活还离不开饮水,河流水源不稳定,或有干涸的时候,唯有湖泊,虽有丰枯,却用之不竭。在解释古人类遗迹的时候,与河流水源的距离是一个重要的参考指标。湖泊更为稀有,所以少见到有研究者以距离湖泊的远近作为环境因子,做定量化分析。

但以今人的视角,泥河湾古湖的附近还是颇有一些湖泊的,尤其是其北部的内蒙古高原上,乌梁素海、岱海和黄旗海都是面积颇大的湖泊。当然,古时这些湖泊可能并不存在,但平坦的地貌上,且气候条件相仿的情况下必定有其他的湖泊。而大同盆地向南,太原盆地古时也是一个巨大的湖。 既然附近湖泊非只这一处,人类为何集中出现于此?如果只是偶尔的出现还好理解,泥河湾却是200万年来,涵盖旧石器早、中、晚三期,多地层都有原始人遗迹,形成了以泥河湾马圈沟遗址、东谷坨遗址、侯家窑遗址、虎头梁遗址为代表的遗址群。尽管很难说绵延不绝,却从侧面提示我们,这里是古人偏爱的生活环境,且是他们主动生活于此。

既然附近湖泊非只这一处,人类为何集中出现于此?如果只是偶尔的出现还好理解,泥河湾却是200万年来,涵盖旧石器早、中、晚三期,多地层都有原始人遗迹,形成了以泥河湾马圈沟遗址、东谷坨遗址、侯家窑遗址、虎头梁遗址为代表的遗址群。尽管很难说绵延不绝,却从侧面提示我们,这里是古人偏爱的生活环境,且是他们主动生活于此。

发表于2021年第6期《人类学学报》上的《早、中更新世中国古人类年代序列与区域演化特征》对我国目前已发表的95个有独立测年数据的早、中更新世遗址进行时空分布的研究,得出的结论是,这些遗址在泥河湾—周口店、秦岭山地、长江下游及南方呈现出聚集分布的特征;区域古人类活动强度主要表现在从早更新世的泥河湾—周口店、中更新世的秦岭山地,到中更新世晚期的长江中下游和南方区域的时空序列上。

发表于2021年第5期《第四纪研究》上的《中国早期人类分布的环境制约因素探讨》揭示,中国境内所有已知的旧石器遗址大都分布在季风区内,遗址密度最高的区域为中部地区,并逐渐向东部、南部及华北地区递减。200万年到120万年前,核心区域分为两个,华北和中部。在距今120万年到60万年之间,随着华北、华东地区和华南地区遗址数量的增加,中国境内的遗址密集区由2个增加到了4个。这样的状况或反映了原始人渔猎能力的变化。

人类有别于古猿,离开了森林环境来到了半林半草的自然生境,可是,在北半球温带气候下,正在褪去毛发、失去了保暖“措施”的人,却在试探自身抗寒能力极限的情况下,尽可能地榨取其“抗冻力”,还是使我产生了追问的热情。动物大迁徙

以现在的角度看,这里远离江南的富庶,甚至距离太行山下的华北大平原都很远。河谷里种满了庄稼,庄稼以玉米为主,高处种植高粱、小米、黍子和燕麦等更为低产的作物。我住在附近灵丘县的酒店里,酒店里正在召开有机食品的推广会。现代的农业种植分布,农人们只是在高山高寒且干旱的地区种植那些小品种的粮食作物,不求有高产量,不施化肥不打农药,粮食靠有机卖出高价格。

那时候的人类还远没有进入农耕社会,第四纪冰河期海平面下降,海洋里的水体搬运到了陆地上,除了有大面积分布的冰川和冰盖,还会有众多的湖泊,按理说这里并不是沙漠中的甘泉,更不是戈壁中的绿洲一样的生态环境。冷期应该是比当前的生态更为寒旱的稀树草原或草原,暖期则以阔叶林为主,辅之以草地。泥河湾的东南方向,桑干河从太行山奔流而下,华北大平原更为暖湿,泥河湾的西北则是广袤的内蒙古高原,食草动物成群,还有一些小型食肉动物。如今的温带草原大型食肉动物已经绝迹,体形最大的是狼。

其实就如同游牧骑兵沿着我所描述的大滑梯,从大同盆地一路“滑”到华北大平原,古代的食草动物也可能沿着这条通道迁徙。东南温暖潮湿,西北干燥寒冷,高达千米的落差又加强了季风气候带的海陆植被分异,每年随着季风的劲吹,雨季随着海风而来,这里在相当短的距离内展现了气候植被的巨大落差,也使得植物在季相上表现出颇为大的差别。 如今的游客迷恋于在非洲看角马和斑马迁徙。赤道横穿非洲,按理说非洲的植物应该呈现带状分布,赤道附近是热带雨林,两边是稀疏草原。可非洲又是一个地形多样的大陆,分布着很多高原,东非赤道上的高原海拔超过了1000米。热带雨林的形成,依赖的空气加热上升,遇冷凝结成雨的空气对流,可在高原上,高原面上的空气不够热,很难形成持续的上升气流。于是,随着太阳一年中在南北回归线间摆动,当赤道低压带覆盖过来,这里是雨季,赤道低压带离开,这里又是干季。干旱与湿热交替在这里发生,万物也追逐着雨水而繁衍生长。

如今的游客迷恋于在非洲看角马和斑马迁徙。赤道横穿非洲,按理说非洲的植物应该呈现带状分布,赤道附近是热带雨林,两边是稀疏草原。可非洲又是一个地形多样的大陆,分布着很多高原,东非赤道上的高原海拔超过了1000米。热带雨林的形成,依赖的空气加热上升,遇冷凝结成雨的空气对流,可在高原上,高原面上的空气不够热,很难形成持续的上升气流。于是,随着太阳一年中在南北回归线间摆动,当赤道低压带覆盖过来,这里是雨季,赤道低压带离开,这里又是干季。干旱与湿热交替在这里发生,万物也追逐着雨水而繁衍生长。

角马的迁徙活动,要经过两个国家,坦桑尼亚和肯尼亚,走3000公里的路线,年复一年地做着顺时针运动。坦桑尼亚的塞伦盖蒂大草原应该算是角马的故乡,全年四分之三的时间它们都会生活在这片广袤草原上。只有每年的7月至10月间,才会逐步迁徙到肯尼亚的马赛马拉自然保护区。

在华北大平原与内蒙古高原之间,虽雨热同期,但草原上的生长季显然要比平原短得多,可草原上的草一旦长起来,对食草动物却是再好不过的美食,这就如同牧民放牧的冬季和夏季牧场,夏季转移到高山牧场,冬季下山。天性上,食草动物也有内在的转场生物钟,比如生活在高寒荒漠地带的藏野驴,夏季会迁徙到海拔5000多米的高山上生活,冬季则到海拔较低的地方,吃茅草、苔草和蒿草。古时中国这片土地上的食草动物,冬天或也会向着更低更暖和的平原迁徙。当然,这都是我个人的推断,暂时还没有看到过有针对古代华北和内蒙古间动物迁移的专题研究成果。即使没有明显的大规模迁移,大同盆地群作为一个倾斜的、滑梯式的盆地群,其东西两端海拔高程不同,东西距离海洋的距离不同,提供了季风气候下显著的降水和温度差异,动物也存在着潜在的追逐水草的迁移需求。

如今,东非斑马和羚羊的迁徙路线建立了自然保护区,人类退出了渔猎动物的竞技场。可路上仍埋伏着猎豹、鬣狗、鳄鱼和狮子。在遥远的古代,在桑干河谷,古湖之畔,采集渔猎的人类要伏击迁徙路途中饮水的动物,这里恐怕是再好不过的设伏地点了。那次200万年前的猛犸象大餐,据推测,就是因为大象陷入了沼泽。

不难想象,桑干河谷地就是联系内蒙古高原与华北大平原的生态廊道,古人最早定居于此,没准就是追踪迁徙的动物而来。

即使到了春秋战国时代,那时的人已经步入农耕社会,《诗经》里仍有歌谣描述妻子催促丈夫弋射,用弓箭射击迁徙的候鸟。(出自《诗经·郑风·女曰鸡鸣》:“女曰鸡鸣,士曰昧旦。子兴视夜,明星有烂。将翱将翔,弋凫与雁。”)

半路设伏是最省力的捕猎方式了。古人在进化中,一定摸索出了这方面的规律。尽管苦寒,泥河湾却是理想的狩猎场所。

其实,在狩猎采集阶段,生活在四季分明的东亚大地上,植物的收获密集出现在秋季,冬季、春季和夏季可采摘的果实有限,尤其是冬季,河湖结冰,捕鱼也难了。

旧石器的原始人还没有储藏食物的设施和能力,狩猎以获取动物蛋白质仍是生存的主要手段,追踪着食草动物,捕猎这些动物是那个时候人类得以繁衍的生存之道。

山西的水系,向南多汇入汾河,再流入黄河。唯有山西北部大同盆地的河流,受到了山脉的阻挡一路向东流去,桑干河汇入永定河,成为海河水系的一部分。汾河水系与桑干河水系中间隔着恒山山脉,草食动物,除了山羊恐怕很少有能翻山越岭的,它们更偏爱沿着河谷迁徙。远古的人类恐怕也是如此。我曾驾车翻越有天下第一雄关之称的雁门关,上山十八盘,下山又是十八盘,山高路险,有了发动机的燃油动力,才只觉眩晕不觉费力,而动物却是需要攀爬的。

有一次坐火车,下铺是一位祁连山上的牧人,我向他打听,饲养的牛羊夏季要转场到更高的夏季牧场,冬季回到山谷,野生动物是否如此。“对的。”他告诉我,“石羊精明得很,也是夏天去高处,冬天回到低处。石羊是保护动物,它们跑到牧场吃草,我们一点办法也没有。”

他的无奈,却给我带来了野生动物迁徙的消息。 为什么人类不稍稍后撤,到更暖和的地方等待迁徙的动物到来呢?这个疑问其实很好回答,总会有人到前面埋伏,故而,猎人们只有尝试自己的抗冻极限。这就是原始人的内卷吧。

为什么人类不稍稍后撤,到更暖和的地方等待迁徙的动物到来呢?这个疑问其实很好回答,总会有人到前面埋伏,故而,猎人们只有尝试自己的抗冻极限。这就是原始人的内卷吧。

这使我想起了生态位的概念,在生态学中,生态位是指在生态系统和群落中,一个物种与其他物种相关联的特定时间位置、空间位置和功能地位。在这个食物链的特点环节上,其他物种难与之竞争,生物种得以繁衍到极限。当然,有些生态位让人难以想象的艰辛和危险,可所谓天下之大,再低劣的生境也有物种占领。比如生活在北极的一种鸟类藤壶鹅,你或许看过藤壶鹅跳崖的视频,那些毛茸茸的小生灵刚出生就面临着生死抉择,要从悬崖上跳下去。这就是达尔文式生存竞争的一种表现,为了躲避天敌,藤壶鹅把蛋产在了悬崖峭壁上,至少在孵化阶段不会受到天敌的骚扰,但小鸟孵化出来就得拼搏了。

在南极,动物们也是在“好勇斗狠”,比谁更能够忍耐南极的寒冷与暴风,于是帝企鹅完美胜出。可这种完美也是以折磨自己的身体为代价,零下三四十摄氏度的寒风中雄企鹅要一动不动地站立着孵化企鹅蛋,通常鸡蛋的孵蛋周期是21天,帝企鹅则要花费鸡的3倍时间,原因之一是这里温度太低了,帝企鹅拼尽全力,也只能使孵化温度达到36摄氏度,而一般鸟蛋的孵化温度是三十七八摄氏度。帝企鹅蛋的孵化时间是鸡蛋的3倍。

南极还有一种威德尔海豹,为了躲避陆地上的寒冷常年生活在水下,可它们是哺乳动物,是要呼吸的,于是就要拼尽力气在冰面上维持一个呼吸孔,每次上来呼吸的时候,它要用牙齿在冰面上啃咬撞击,尽可能地抹削去新冻的冰层。如此辛苦地活着,威德尔海豹的寿命比其他品种的海豹短了一大截,通常海豹能活20岁,威德尔海豹平均只有8岁。

人类之向北而狩猎,当然不能等同于动物界的自我摧残以生存,但褪去了体毛的他们,在追逐猎物的过程中也会拼尽全力,探寻身体的潜能和极限。

这或许也应该称为古人类的内卷吧。 人类地理草原气候