银河系里没有外星人

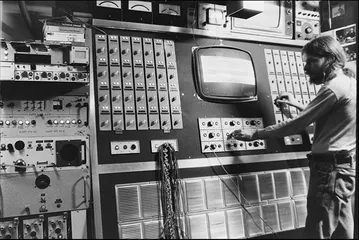

作者:袁越 圣丹斯电影节是北美最重要的独立电影节,获得2020年圣丹斯最佳短纪录片评审团大奖的是一部名叫《约翰的太空寻人启事》(John Was Trying to Contact Aliens)的片子,讲的是一位名叫约翰·谢泼德(John Shepherd)的民间科学家在自家院子里搭建了一个发射塔,花了30年的时间向宇宙发射音乐信号,试图联系外星人的故事。无独有偶,2021年国内最火的一部小成本电影名叫《宇宙探索编辑部》,主人公也是一个日复一日收集不明飞行物(UFO,俗称飞碟)故事的民间外星人爱好者。

圣丹斯电影节是北美最重要的独立电影节,获得2020年圣丹斯最佳短纪录片评审团大奖的是一部名叫《约翰的太空寻人启事》(John Was Trying to Contact Aliens)的片子,讲的是一位名叫约翰·谢泼德(John Shepherd)的民间科学家在自家院子里搭建了一个发射塔,花了30年的时间向宇宙发射音乐信号,试图联系外星人的故事。无独有偶,2021年国内最火的一部小成本电影名叫《宇宙探索编辑部》,主人公也是一个日复一日收集不明飞行物(UFO,俗称飞碟)故事的民间外星人爱好者。 说到探索地外生命,普通人对细菌什么的不感兴趣,只对那些具备高级智慧的外星生命情有独钟。改革开放之后最早引入中国的一本西方非虚构类通俗读物就是宣扬外星人已经来过地球的《众神之车》,科幻小说最常见的题材一直是外星人入侵地球,关于UFO的阴谋论流行了这么多年依然经久未衰,几年前穿越太阳系的奥陌陌(‘Oumuamua)只是因为其飞行轨迹不太好解释,就被说成是外星人发射的宇宙飞船,引起了全世界的广泛关注。

说到探索地外生命,普通人对细菌什么的不感兴趣,只对那些具备高级智慧的外星生命情有独钟。改革开放之后最早引入中国的一本西方非虚构类通俗读物就是宣扬外星人已经来过地球的《众神之车》,科幻小说最常见的题材一直是外星人入侵地球,关于UFO的阴谋论流行了这么多年依然经久未衰,几年前穿越太阳系的奥陌陌(‘Oumuamua)只是因为其飞行轨迹不太好解释,就被说成是外星人发射的宇宙飞船,引起了全世界的广泛关注。可是,无论事先吹得多么凶,迄今为止所有涉及外星人的事件最终无一例外都被证明是假的,其中绝大部分事件甚至都是伪造的。人类仰望星空几千年,至今依然没有看到外星人的真面目,他们都去哪儿了?

第一个问出这个问题的是著名的美国物理学家恩利克·费米(Enrico Fermi),因此这个问题后来又被称为费米悖论(Fermi paradox)。那是1950年夏天的某个上午,费米和几个同在洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)参与曼哈顿计划的同事讨论UFO和星际旅行的问题,讨论一直延续到午餐时间,费米一边吃饭一边随口问了一句:“他们都去哪儿了?”这个问题把大家都问住了,因为当时科学界已经知道仅仅是一个银河系就至少有2000亿颗恒星,宇宙中像银河系这样的星系至少有2000亿个,有些估计甚至还要再多一个数量级。其中绝大部分恒星都是有行星的,这些行星当中一定有和地球类似的岩石星球,所以生命的存在应该是一个大概率事件。再加上宇宙已有138亿年的历史,而太阳系只有45亿年的历史,所以宇宙中一定生活着很多掌握了高科技的外星人,他们一定有能力造访地球。可是,我们直到今天都没有找到外星人造访过地球的确凿证据,这件事实在是太不可思议了。 1961年,美国天文学家弗兰克·德雷克(Frank Drake)提出了一个德雷克公式(Drake equation),把银河系内可能与我们通讯的文明数量表达成7个参数的乘积,即银河系内的恒星总数×恒星当中有行星的比例×每个行星系中有可能诞生生命的行星比例×进化出生命的行星比例×演化出高等智慧生物的概率×高等智慧生物中掌握了远距离通讯技术的概率×科技文明持续时间在行星生命周期中所占的比例。这个公式在外星人爱好者当中非常有名,但其实德雷克只是想通过这个公式建立一个思维构架而已,公式本身并没有太多实用价值,因为公式中的多个参数都没有确定的数值,我们无法根据这个公式计算出银河系里到底有多少能够与人类进行交流的外星生命。

1961年,美国天文学家弗兰克·德雷克(Frank Drake)提出了一个德雷克公式(Drake equation),把银河系内可能与我们通讯的文明数量表达成7个参数的乘积,即银河系内的恒星总数×恒星当中有行星的比例×每个行星系中有可能诞生生命的行星比例×进化出生命的行星比例×演化出高等智慧生物的概率×高等智慧生物中掌握了远距离通讯技术的概率×科技文明持续时间在行星生命周期中所占的比例。这个公式在外星人爱好者当中非常有名,但其实德雷克只是想通过这个公式建立一个思维构架而已,公式本身并没有太多实用价值,因为公式中的多个参数都没有确定的数值,我们无法根据这个公式计算出银河系里到底有多少能够与人类进行交流的外星生命。

自从费米悖论问世之后,很多来自不同领域的科学家都曾经试图给出过自己的解释。有些解释实在是过于科幻了,比如人类只是外星人构建的计算机模拟程序,或者人类只是养在外星人实验室里的观赏动物等等。有些解释则过于阴谋论了,比如外星人其实一直生活在人类中间,但他们不想暴露身份等等。但是,以下这几个解释还是颇有几分道理的,值得我们详细讨论一下。

目前最流行的解释就是太空探索的难度太大,超出了科技发展的上限。举例来说,银河系的直径是10万光年,目前太空旅行的最快速度也只是光速的数万分之一,要想乘坐宇宙飞船到达任何一个可能有生命的星球恐怕都要花上数十万年的时间。当然了,提高飞行速度的技术是有可能被发明出来的,但这就必须把太空分子的摩擦生热和细微陨石的撞击损伤考虑在内。曾经有人计算过太空船的安全问题,发现仅仅是达到光速的十分之一就已经无法避免和星际尘埃相撞的问题了,所以星际旅行的速度是有上限的。另外,别忘了宇宙可是一直在膨胀的,也许宇宙飞船的增速能力是跟不上宇宙的膨胀速度的。

还有一种很流行的解释认为,人类出现的时间太短了,也许外星人曾经在很多年前造访过地球,但他们对当时的地球不感兴趣,所以一直没有再来。要知道,人类直到上世纪30年代才掌握了向外太空发射无线电的技术,距今还不到100年,人类发出的无线电信号最多只传到了1.5万颗恒星那里,其中只有一半,即距离地球50光年以内的恒星才有足够长的时间回答我们发出的信号,所以目前我们没有收到外星人发来的信号是很容易理解的。

有一种解释相当悲观,这就是美国学者罗宾·汉森(Robin Hanson)于1996年提出的大过滤器理论(The Great Filter)。汉森认为生命从起源到掌握高科技的过程中存在一些特殊的发展障碍,比如定期出现的足以毁掉一切生命的超新星大爆炸,或者生命固有的自毁倾向等等。这些障碍就像一个个过滤器,把大部分生命都过滤掉了,所以生命进化到最高等级智慧的概率非常之低,大部分生命都在中途被毁掉或者自毁了。想想人类对待地球环境的态度,不得不说汉森的这个理论颇有几分道理。

另一位美国学者卡尔·萨根曾经于1983年提出过一个解释,认为外星人很可能并不像人类这样热衷于探索外星生命,因为他们或许早就意识到这件事是徒劳的,或者需要付出的努力与收获不成正比。不过,有人指责萨根的这个解释过于人类中心主义了,只要有一个高级外星文明不这么想,就有可能造访过地球。同理,最近十分流行的黑暗森林理论假设外星人故意隐藏了自己的位置,因为他们不想被其他外星文明侵略。但这个解释把外星人全都想象成和他自己一样的信奉弱肉强食的社会达尔文主义者,同样是过于人类中心主义了。

英国物理学家斯蒂芬·韦伯(Stephen Webb)于2002年出版了一本书,列举了75个针对费米悖论的解释,其中大多数解释属于科幻的范畴,比如外星人用的是一种我们尚未掌握的远程通信技术,或者他们使用了一种我们还不了解的信息编码方式等等。

所有这些解释都有各自的拥趸,但这并不妨碍有人继续仰望星空。继德雷克于1960年开启了利用射电望远镜搜寻地外文明的“奥兹玛计划”(Project Ozma)以来,人类搜寻地外文明(Search for Extra-Terrestrial Intelligence,简称SETI)的行动就一直没有停过。SETI的最新进展是在西澳大利亚建设的一个超过10万根天线桩的“平方公里阵列”(Square Kilometre Array),这个项目被誉为本世纪最大的科学项目之一,建成后将有能力探测到火星上的一名宇航员口袋里的手机信号,或者几十光年外的某颗行星上的一座飞机场发出的雷达信号。假如距离地球几十光年远的某颗行星上真的存在和人类技术水平相似的地外文明的话,建成后的这个射电望远镜阵列一定会发现它。

但是,万一我们仍然一无所获呢?

韦伯早已预见到了这个结果。他更新了原书的部分章节,于2015年出了第二版。在这一版中,那个曾经对寻找外星人充满信心的韦伯不见了,因为他意识到外星人存在的概率远不如以前设想的那么高。此前的他坚信生命一定会朝着越来越复杂、越来越智能的方向发展,高等智慧的出现和新技术的不断进步是一件必然会发生的事情。但如今的他却认为上述想法是人类中心主义的典型体现,外星生命不一定非得重走人类的进化之路,高科技的出现也不见得是一件不可避免的事情。

如果真是这样,德雷克公式就必须做出修改,用贝叶斯定理(Bayes’ theorem)对智慧生命的概率重新进行计算。贝叶斯定理是概率论的一个常用定理,大意是说我们必须根据新出现的情况更改此前的设定,重新计算某个相关事件的概率。举例来说,假设某个族群的平均寿命为78岁,那么该族群的人大概率会活到这个岁数。但如果我们从这个族群中挑出一个具体的人,发现他不但喜欢吸烟,还患有严重的糖尿病和高血压,那么我们就必须修改计算公式,重新计算他的预期寿命,计算结果肯定小于78岁。

可惜的是,对于生命起源来说,我们目前就只有地球这一个样本。对于高级智慧生物来说,我们目前也只有人类这一个样本。这个情况当然很不理想,但如果我们仔细研究一下这两个样本,就会发现我们其实知道的已经很多了。

下面就让我们用地球做例子,算一算生命出现的概率到底有多少。幸运地球

首先,我们必须假定生命是一种化学行为,而不是等离子体或者计算机程序,否则这个讨论就无法进行下去了。

化学反应需要有合适的原材料,即各种不同的元素。地球生命主要由碳、氢、氮、氧、磷、硫这6种元素(简称CHNOPS)组成,其中碳、氢、氧最为关键。氢是宇宙中最基本的元素,大爆炸之后不久就存在了。由于重力的作用,氢原子会聚集在一起,形成一颗颗恒星,恒星内部的高温高压环境会引发核聚变反应,即两个氢原子聚合成一个氦原子,同时释放出大量能量,这就是恒星的能量来源。

早期的宇宙主要由氢和氦组成,几乎不含任何其他元素,这样的宇宙太过简单,生命是无法诞生的。当恒星中的氢燃料逐渐耗尽时,核聚变的强度减弱,恒星会在自身引力的作用下发生坍缩,其内部的温度和压力大幅升高,使得氦原子也达到了发生核聚变的条件,产生了碳和氧。再后来,氦原子也逐渐被耗光,恒星进一步坍缩,碳和氧会进一步聚合成更重的元素,直到铁元素为止。由于铁的聚变不再是放热反应,而是吸热反应,所以此时的恒星内部会发生更加剧烈的坍缩,再被铁核反弹回去,其结果就是超新星大爆炸,恒星就此解体,将各种重元素释放到太空,这就是星尘的来源。此后,由于重力的作用,星尘会再度聚集成一颗新的恒星,重新开始下一个轮回。

这个过程看似剧烈,实际上发生的速度并不快。举例来说,宇宙诞生于138亿年前的那次大爆炸(Big Bang),而太阳系形成于45亿年前,也就是说太阳系是在宇宙演化了93亿年之后才诞生的。即便如此,今天的太阳系内仍有71%的元素是氢,27%的元素是氦,两者加起来占到太阳系总质量的98%,其余所有元素加起来仅占2%而已。天文学家们习惯将所有比氦重的元素统称为“金属”,原因就在这里。

太阳系中所有的岩石星球都是由这2%的“金属”组成的,生命自然也包括在内。比太阳系还早的星系当中“金属”的含量会更低,诞生生命的条件会更差。换句话说,即使我们人类不是银河系当中唯一的智慧生物,也应该是最早出现的那批智慧生物之一。

据估计,银河系的年龄约为136亿年,算是相当老的了。银河系很像一个煎鸡蛋,直径约为10万光年,中心区厚度仅为1000光年。距离银河系中心区越近的恒星就越古老,发生超新星大爆炸的机会就越高。据统计,银河系中心区平均每100万年至1亿年就会遇到一次超新星大爆炸或者伽玛射线暴这类宇宙射线大轰炸,任何生命都承受不了这样高强度的辐射,所以位于中心区的行星上即使诞生了生命,也没有足够长的时间进化出高等智慧。

银河系外围的区域虽然不必太过担心宇宙射线的轰炸,但那里的恒星通常都很年轻,物质密度太稀疏,“金属”含量不足,很难形成固态星球,所以生命诞生的概率非常低。因此,只有距离银河系中心区不远不近的地方才有可能出现复杂生命。有鉴于此,澳大利亚科学家查尔斯·林尼惠弗(Charles Lineweaver)等人提出了“银河系适宜居住带”这个概念。根据他们的计算,这条生命宜居带距离银河系中心为2.3万至3万光年,大致相当于银河系半径的7%,其中含有的恒星数量还不到银河系恒星总量的5%。太阳系距离银河系中心大约2.7万光年,几乎正好位于银河系生命宜居带的正中心,算是相当幸运的。 恒星系内曾经也有个宜居带的说法,比如地球就位于太阳系的宜居带内,但那是以行星表面含有液态水为标准计算出来的,已经过时了。按照新的定义,只要存在液态水的固体星球上都有可能孕育生命,所以地球在这一点上并不特殊。话虽如此,地球仍然是一个极其幸运的星球。除了位置适中之外,地球在诞生初期曾经和一个火星大小的行星相撞,月球就是在那次撞击事件之后形成的。这件事相当于中了头彩,导致地球获得了一系列罕见的特质。

恒星系内曾经也有个宜居带的说法,比如地球就位于太阳系的宜居带内,但那是以行星表面含有液态水为标准计算出来的,已经过时了。按照新的定义,只要存在液态水的固体星球上都有可能孕育生命,所以地球在这一点上并不特殊。话虽如此,地球仍然是一个极其幸运的星球。除了位置适中之外,地球在诞生初期曾经和一个火星大小的行星相撞,月球就是在那次撞击事件之后形成的。这件事相当于中了头彩,导致地球获得了一系列罕见的特质。

具体来说,那次撞击产生的热量把两颗星球的大部分固体物质都熔化了,这就相当于一次物质的重新分配,比重较大的铁元素全都留在了地球内部,形成了今天这个富含铁的地核。比重较轻的岩石大部分飞了出去,形成了今天的月球。因此,地球的地壳非常薄,使得板块运动有了可能。如果没有板块运动的话,地球内部的物质便没有机会翻上地表,营养物质的循环就无法进行。其中碳循环尤其重要,这是维持地球气候稳定的关键因素之一。其他物质的循环则对人类文明的演进起到了不可替代的作用,否则的话,人类根本没有机会接触到任何重金属,现代科技也就无从谈起了。

作为对比,金星没有地球这么好的运气,所以金星的地壳非常厚,没有板块运动这一说。从地质学上讲,金星就是个死球,远不如地球那么丰富多彩。 那次撞击事件为地球制造了一个体积相对较大的卫星,这就是月球。月球强大的引力作用相当于一个稳定器,使得地球的自转轴始终保持着一个稳定的角度,不至于大幅度摇摆,其结果就是地球气候相对稳定,不太会出现类似火星那样的大波动。即便如此,地球自转轴微小的周期性变化也足以导致地球阶段性地出现冰期了。如果地球自转轴变化幅度再大一点的话,地球气候将会经常发生毫无规律的大幅度震荡,生命不一定能适应得了。

那次撞击事件为地球制造了一个体积相对较大的卫星,这就是月球。月球强大的引力作用相当于一个稳定器,使得地球的自转轴始终保持着一个稳定的角度,不至于大幅度摇摆,其结果就是地球气候相对稳定,不太会出现类似火星那样的大波动。即便如此,地球自转轴微小的周期性变化也足以导致地球阶段性地出现冰期了。如果地球自转轴变化幅度再大一点的话,地球气候将会经常发生毫无规律的大幅度震荡,生命不一定能适应得了。

那次撞击还导致了两个很容易被忽视的结果,事后证明同样对生命的诞生与演化起到了至关重要的作用。第一,撞击导致地球的自转速度变得非常快,地核内部的液态铁核在高速转动时产生的磁场挡住了来自太阳的宇宙射线,否则的话,地球表面的任何生物都将被高强度的宇宙射线杀死,地球生命只能在远离地表的海底世界苟延残喘。

第二,那次撞击产生的热量释放出了大量二氧化碳,使得早期地球大气中的二氧化碳浓度是现在的100~1000倍。假如生命真的来自海底碱性热液喷口的话,那么富含二氧化碳的海水就是其中的一个关键因素。正是这些二氧化碳和蛇纹岩化反应产生的氢气发生了固碳反应,为地球生命挣到了第一桶金。

这件事还有一层更深的含义。正如前文所说,生命只能诞生在一个处于化学非平衡态的环境当中,早期的地球正好提供了这样一个环境。从氧化还原反应的角度来看,我们的宇宙总体上是强还原性的,极度缺乏氧化剂。比如宇宙中最常见的还原剂就是位于岩石星球内部的金属,橄榄岩就是地球上蕴藏位置最深、比重最大、金属含量最高的还原性岩石,它的作用相当于电池的阴极,负责给出电子。负责接收电子的氧化剂主要包括氧气、二氧化碳、过氧化物、硝酸盐、硫酸盐,以及铁和镁的氧化物等,它们大都来自太阳射线对上层大气的轰炸,产量极其有限。早期地球大气因为那次撞击事件而充满了二氧化碳,这就相当于把地球的大气层变成了一个强大的阳极,地球终于变成了一个大号电池。生命的出现就相当于在这个大电池的两极之间安置了一根导线,让来自地球内部的电子更快地找到归宿(在这个例子里就是溶于海水的二氧化碳),从而减轻了地球化学的非平衡状态。换句话说,生命的第一桶金正是来自地球本身,生命就是地球地质化学反应的一个加速器,是热力学熵增原理所导致的必然结果。

问题在于,随着生命的不断繁衍与扩张,大气二氧化碳逐渐被耗尽了。如果没有板块运动将蕴藏在岩石中的二氧化碳逐步释放出来的话,地球生命早就会因为缺乏氧化剂而被饿死了。即便如此,地球上的氧化剂仍然不够,生命将在很长的一段时间内处于一种缺乏能量的垂死状态。这个问题最终是被生命自己解决的,这就是产氧光合作用的出现。其实生命早就学会利用光能了,但早期光合作用只能从硫化氢(一种强还原剂)中夺取电子,副产物是硫单质。大约25亿年前,地球上进化出了一种蓝细菌(cyanobacteria),能够直接从水分子中夺取电子,副产物是氧气。氧气是极强的氧化剂,它被释放出来后,先是把地球表面的甲烷、硫,以及各种金属全都氧化完了,之后便开始在大气中积累,直到大约6亿年前才终于积累到了15%~20%的水平,于是地球这个大电池又有了阳极,生命终于不用再为缺乏氧化剂而发愁了。 氧气的积累还带来了另外两个好处。一个好处是部分氧分子变成了臭氧,臭氧层的出现挡住了紫外线,否则生命将很难登上陆地。另一个好处就是氧气把地球大气中的所有氢气自动氧化成水,重新降落到地面。否则的话,水分子会被太阳光分解,释放出来的氢气会不断逃逸至外太空。长此以往,地球上的水就会被耗尽,这就是金星和火星上曾经发生过的事情。

氧气的积累还带来了另外两个好处。一个好处是部分氧分子变成了臭氧,臭氧层的出现挡住了紫外线,否则生命将很难登上陆地。另一个好处就是氧气把地球大气中的所有氢气自动氧化成水,重新降落到地面。否则的话,水分子会被太阳光分解,释放出来的氢气会不断逃逸至外太空。长此以往,地球上的水就会被耗尽,这就是金星和火星上曾经发生过的事情。

无论从哪个角度讲,蓝细菌都是地球生命的大救星,如果没有蓝细菌的话,地球几乎肯定会成为另一个金星或者火星。但是,蓝细菌至少花了10亿年的时间才被进化出来,说明产氧光合作用是一个很难被进化出来的生化反应,地球生命真的是太幸运了。或者我们可以更准确地说,地球就是宇宙中的幸运儿。地球的位置和成因充满了各种匪夷所思的巧合,导致月球形成的那次碰撞更是极小概率事件。其中只要任何一件事情没有发生,或者相差了那么一点点,地球上都不会诞生生命,即使诞生了也将逃不了被灭绝的命运。另外,所谓“流浪地球”只是科幻作家的意淫,如果地球真的被迫在宇宙间流浪的话,那么地球生命只有死路一条,没有任何其他的可能性。

但是,生命毕竟在地球刚形成没多久的时候就诞生了,说明只要基本条件得到满足,生命的诞生很可能是一个中等概率事件,可能性并不低。相比之下,生命从简单到复杂的过程才是一条真正艰险的道路。复杂生命

按照最保守的估计,地球生命已有35亿年的历史了,按照最激进的估计,地球生命早在40亿年前就出现了。但是,今天我们能够用肉眼看到的绝大多数动植物都是在距今5.4亿年前开始的寒武纪物种大爆发时期才出现在地球上的。也就是说,地球生命至少有30亿年的时间几乎没有发生太大的变化,一直处于简单的微生物阶段。假如外星人曾经造访过地球的话,他有将近90%的概率看到的是一个毫无乐趣的星球,这里没有浓密的森林和鲜艳的花朵,也没有激烈的追逐和精彩的打斗,甚至连一点异样的声音都听不到。

为什么生命进化的速度如此之慢呢?难道生命不是总会找到出路吗?这个问题曾经困扰了生物学家很多年,直到分子生物学出现之后才给出了令人满意的解答。

首先,显微镜的发明让生物学家们学会了把细胞分为原核细胞和真核细胞这两大类。前者结构简单,个头也要小得多,后者结构复杂多样,个头平均是前者的数百至数千倍。不过,原核细胞虽然简单,但它们的代谢模式复杂多样,能够适应各种不同的生态环境,这让它们占领了地球上的每一个可能的角落。真核生物虽然进化出了有性生殖和多细胞形态,这让它们的体积变得越来越大,能力越来越强,但这些特征却让真核生物对环境和资源的依赖度变得越来越大,反而无法适应更加极端的生态环境了。因此,我们并不能说真核生物就一定比原核生物更加成功。甚至,如果单从基因扩张的角度讲,原核生物才是进化的胜利者。

其次,关于真核生物的起源,学术界曾经有过激烈的争论,但目前大家倾向于认为真核生物起源于20亿年前发生的一次细胞内共生事件,即一个古细菌吞噬了一个细菌。后者没有被杀死,反而在前者体内生存了下来,逐渐退化成了线粒体。这件事彻底改变了细胞的能源供应模式,这才有了细胞结构的一次飞跃。

英国生化学家尼克·莱恩在他2015年出版的《关键的问题》一书中对细胞复杂性的来源给出了一个非常精彩的解释。在他看来,能量是生命存在的前提条件,能量供应一刻也不能停,否则生命就只有死路一条。早期生命的能量代谢功能不够健全,需要从环境中获得免费能量才能维持下去。深海碱性热液喷口恰好提供了这样一个免费能量,这就是白烟囱内的天然质子梯度。原始细胞很好地利用了这个免费的能量,拿到了生命的第一桶金。不过,这就意味着原核细胞只能通过跨膜质子梯度来获取能量,再也改不了了。

我们可以把原核细胞的细胞膜想象成一块太阳能电池板,原核细胞当然可以通过提高能量转换效率来提高能量供给,但这个效率的提高是有上限的,提高到一定程度之后就再也无法继续了。于是,原核细胞要想获得更多的能量,唯有增加细胞膜的表面积这一条路可走。但是,学过小学数学的读者应该都知道,当一个球体不断增大时,其表面积是按照直径的平方来增加的,而其体积则是按照半径的立方来增加的,这就是为什么细胞的体积越大,单位体积所能分配到的细胞膜表面积就越少,能量的供给自然也就越少。这个限制条件是由数学定律决定的,原核细胞再怎么聪明也无法改变,这就是原核细胞的体积无法持续增加的原因。

线粒体的出现巧妙地解决了这个问题。这是个具有双层膜的ATP生成器,内膜上镶嵌着很多ATP合成酶,依靠内膜内外的质子梯度所提供的能量源源不断地为宿主细胞合成ATP。人体细胞内通常有几百至上万个线粒体,每个线粒体的内膜还有很多皱褶,靠这个办法进一步增加了表面积。据统计,一个体重70公斤的成年人体内的线粒体内膜总面积加起来有4个标准足球场那么大!

这么多线粒体到底有什么用呢?答案就是为细胞内的基因提供充足的能量。这个理论是俄裔美国生物统计学家尤金·库宁(Eugene Koonin)和马丁于2006年共同提出的,他俩通过计算后发现,线粒体的存在使得真核细胞内每个基因所能分配到的平均能量要比原核细胞多了20万倍,这就使得真核细胞可以养活一个庞大的基因组,为随后出现的多细胞生命形态奠定了基础。假如地球上没有进化出多细胞生命的话,高等智慧生物的出现是无法想象的。

即便如此,真核生物在诞生之后的第一个10亿年里仍然没有发生太大的变化,地质学上称这一时期为“无趣的十亿年”,个中原因仍然是能量的限制。前文提到,当大气二氧化碳被耗尽之后,地球这个大电池便缺少了阳极。产氧光合作用的出现开始为地球积累氧气,但这个过程非常缓慢,直到大约6亿年前才积累到了接近目前的水平。正是因为氧气的出现,才使得真核生物进化出了多细胞形态,而多细胞生物也终于获得了足够多的能量,演化出了丰富多彩的大型动物和植物,其结果就是5.4亿年前的那次寒武纪物种大爆发。如今大家看到的绝大多数大型生物几乎全都可以追溯到那个时期,我们都是寒武纪生命的后代。

所有这一切全都来自20亿年前发生的那次决定命运的细胞吞噬事件,这样的事情在地球生命的前20亿年时间里仅仅发生过一次,属于绝对的小概率事件。根据贝叶斯定理,这件事足以说明大型多细胞生命的出现绝对不是生命演化的必然结果,地球上进化出复杂生命纯属运气。

寒武纪物种大爆发之后,地球生命又经过了5亿多年才进化出了人类,说明高等智慧的出现同样需要经历很多艰难险阻,并不一定就是多细胞生物的必然归宿。下面就让我们用人类做例子,看看像人类这样的高等智慧生物需要具备哪些条件才能被进化出来。

首先就是登陆,因为我们无法想象一个类似土卫二那样的深海星球上能够进化出具备高等智慧的生物。美国天体物理学家汉德在他那本《地外海洋》里讨论了深海生物可能面临的诸多问题,发现很多问题都是难以克服的障碍。比如,智慧出现的基础是感觉器官的进化,而海水对电磁波很不友好,海洋生物大都只能靠声波来认识世界并传递信号。声波的信息密度比光波差很多,很难想象只有耳朵没有眼睛的生物能够进化出多么高级的智慧。再比如,深海生物的头顶上是一层厚厚的冰,他们无法像人类那样仰望星空,一个和宇宙失去联系的文明是不可能走得太远的。还有一点也很重要,那就是海洋是个三维世界,猎物逃跑比较容易,不像陆地是个二维世界,猎物往往只能拼死反抗,而这种捕猎者和猎物之间的直接对抗是陆地动物更容易进化出高等智慧的重要原因。

如果说以上这几条原因都还有办法解决的话,那么海底世界有一个障碍几乎无法克服,这就是海底很难生火。没有火就不会出现冶金技术,如果没有金属的话,海底智慧生物靠什么来发展高科技呢?

这就不得不再次慨叹地球的好运气了。地球上的水含量只有0.2%,只有如此少的水才能保证地球表面既有海洋又有广阔的陆地,而且海洋也不深,诞生在海底的生物可以很容易登上陆地,并在这个新环境里迅速发展出高级智慧。

地球还有一个特征很重要,这就是大气中的氧气含量达到了21%的水平。研究显示,如果氧气含量低于18%的话,一般性的生物可燃物是很难着火的。而氧气含量如果高于30%的话,任何有机物都很容易自燃,这就更糟糕了。所以科学家们认为智慧生命最合适的氧气含量为18.5%~21%,多了少了都不行。但是,仅从光合作用的角度看,没有任何条件会把氧气含量限制在这一区间,地球现在的状况纯属运气。

作为哺乳动物的一员,人类的出现还需要一颗自天而降的小行星把恐龙灭绝掉,不过这一条很可能并不是刚需,不能算是人类的好运气之一。但是,自从南方古猿和黑猩猩分家之后,现代智人又花费了700万年的时间才进化出现代科技,其中经历了火的使用、直立行走、语言的进化、文字的出现,以及农业的发明和启蒙运动导致的工业化革命等,哪一件事都不是必然会发生的。事实上,基因分析表明,因为极端气候的影响,现代智人曾经经历过两次大的瓶颈期,最惨的时候人口总数降到了只有几千人的水平,差一点就全军覆没了。

如果人类没能在这一波进化中脱颖而出的话,现代科技不知道还要等多久才会再次出现。但太阳和任何恒星一样,都是有寿命的,这就相当于给智慧生命规定了一个窗口期,过期不候。美国哥伦比亚大学的戴维·吉平(David Kipping)认为,智慧生物需要很长的时间才能被进化出来,这就要求生命必须在行星诞生初期便迅速出现。否则的话,还没等智慧生物进化出来恒星就坍缩了。

总之,生命的出现绝不意味着高等智慧必然会诞生,两者之间还相差十万八千里呢。其中最关键的因素就是能源,这是复杂生命的刚需,也是现代高科技的前提。生物学家经常高估了进化的能力,低估了能量限制的强大力量。同理,费米悖论的一个重要前提就是他相信技术的进步是无上限的,没有意识到能量限制会让很多想象中的高科技根本无法实现,比如超高速长时间星际旅行很可能就是一项不可能完成的任务。事实上,今天的人类虽然发明出了先进的计算机,但却很难解决气候变化的难题,原因就在这里。结语

英国牛津大学人类未来研究所(Future of Humanity Institute)的神经生物学家安德斯·桑德伯格(Anders Sandberg)用贝叶斯定理重新计算了智慧生命的出现概率,发现人类是银河系中独有的智慧文明这件事的概率在53%~99.6%之间。也就是说,银河系里大概率是没有外星人的。

英国诺丁汉大学(University of Nottingham)的天体物理学教授克里斯托弗·康塞利斯(Christopher Conselice)和汤姆·韦斯特比(Tom Westby)比桑德伯格乐观一些,他俩用最新的研究结果重新修订了德雷克公式,计算出银河系里存在的智慧星球的数量在4~211之间。这个数字很可能是过于乐观了,但即使我们取其平均值,相信银河系里存在36个智慧星球的话,那么这些星球之间的平均距离大约为1.7万光年。换句话说,人类发出的一声问候需要等上3.4万年才会收到回音,恐怕没人等得起吧。

总之,我们还是忘记外星人这回事吧。大家应该做好心理准备,接受我们就是银河系里唯一的智慧生物这一事实。我们脚下的这颗幸运的星球,就是我们唯一可以信赖的家园。

(参考资料:Nick Lane,The Vital Question: Why Is Life The Way It Is?;Nick Lane,Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution;Nick Lane,Transformer: The Deep Chemistry of Life and Death;Bill Mesler & James Cleaves,A Brief History of Creation;David Deamer,Assembling life—How Can Life Begin on Earth and Other Habitable Planets;Kevin Hand,Alien Oceans—The Search for Life in the Depths of Space;John Gribbin,Alone in the Universe—Why Our Planet Is Unique;Stephen Webb,If the Universe is Teeming with Aliens,Where is Everybody;Addy Pross,What Is Life? How Chemistry Becomes Biology;刘大可:《生命的起源》) 人类银河系生命起源