读书的地气

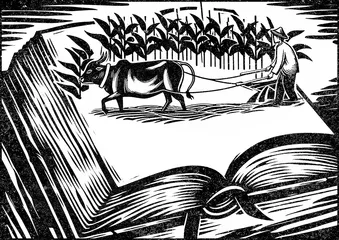

作者:三联生活周刊文·牛东平 书生而自由,却无往不在书架之中。一本书只能短暂存活在被读的时刻里,书里每页纸都是一条地平线,而文字就是土壤中的萌芽,读者的目光如太阳,书以咀嚼和消化目光为生。一旦失去目光,书立刻变得笨重,文字也成了干枯的秸秆。在被束之高阁的日子里,书籍形容枯槁,光合作用断裂,它只能静待下一次被翻开。

书生而自由,却无往不在书架之中。一本书只能短暂存活在被读的时刻里,书里每页纸都是一条地平线,而文字就是土壤中的萌芽,读者的目光如太阳,书以咀嚼和消化目光为生。一旦失去目光,书立刻变得笨重,文字也成了干枯的秸秆。在被束之高阁的日子里,书籍形容枯槁,光合作用断裂,它只能静待下一次被翻开。

对我来说,最适合读书的地方不在书房,也不在图书馆,而是在这些空间以外的任何地方,只要不是专门挂起牌子来让人读书,那就值得去一探究竟。书房和图书馆更像个仓库,它们负责囤积和贮藏,而书通常要落花随流水,被带去各种稀奇古怪的地方。

在我的阅读记忆里,就有很多奇异的混搭,我记得麦克卢汉说过,混搭才是真理显现的时刻。比如早晚高峰的地铁上,虽被挤成肉饼,却优雅地读《存在与时间》。在考研复习室里,混迹在刷题的人群中读庄子。还有随国家队集训期间,下午工作,上午躺在酒店大床上读陀思妥耶夫斯基。在山顶支起帐篷读凡·高的手稿,在一群奶牛旁读沈从文,在古木参天的公园里读尼采,在马路牙子上读米兰·昆德拉,以及大年夜里读王小波。此外,我还在城市的各种咖啡馆、快餐店以及酒店大堂里读书,看几个小时就换一次地方,让读书一直处在动态与宁静的交叉跑位之中。

因为在各种性质不同的地方读书,所以读过的书都有极高的辨识度,而且书与那些地方的风貌黏合在一起,让人回味。地方气息融进阅读本身之中,书籍居无定所,逐水草而居,这是一种游牧主义式阅读,它对统一的功能性空间“破执”,坚守多元活泼的地方精神。

于是书籍就会与很多因素相关。比如空气的温度、桌椅的人体工学设计、窗户位置、太阳倾斜角度、身体采取的姿势、在场人群的密度、空间是静止还是在位移中、在天上还是地上、海拔有多少、是敞开还是四壁有墙、墙是混凝土的还是玻璃的、四周声音的分贝与音色、旁边是否有植物或动物、光线明暗程度、计划读多长时间、下一站去哪儿读以及稍后是否还有别的事情要做。

博尔赫斯说:“一本书不过是万物中的一物,是存在于这个与之毫不相干的世上的所有书籍中平平常常的一册,直到找到它的读者,找到那个能领悟其意义的人,于是便产生了那种被称为美的奇特激情。”是博尔赫斯将图书馆送上荣耀之巅,他说天堂应该是图书馆的模样,这是一种柏拉图式的灵魂激情,总想着脱离大地,因此不可避免忽略了读书的身体性与地气。

书的际遇不仅在于遇到什么样的读者,还在于漂泊到了什么样的地方被翻开。遍地书翻,阅读的奇特激情,应该产生于作者、读者和读书的地方这三者之间的怪异配合。要严格从物理学角度来讲,阅读甚至还能弯曲周围空间,加速或减缓时间。这么看来,读书乃是一种现实与超现实旋转环绕的高强度运动。