被恒星所吞噬的行星

作者:苗千 我们看待身边的自然景物,山川河流,往往会以为它们永远都不会发生变化。那是因为我们衡量事物变化的时间尺度是以日、月、年为记的。一个人的寿命往往只有几十年,最多不过百年。现代人类出现也只有数十万年的时间,相比于地球年龄来说,实在只能算是短短一瞬。

我们看待身边的自然景物,山川河流,往往会以为它们永远都不会发生变化。那是因为我们衡量事物变化的时间尺度是以日、月、年为记的。一个人的寿命往往只有几十年,最多不过百年。现代人类出现也只有数十万年的时间,相比于地球年龄来说,实在只能算是短短一瞬。虽然无法想象,但目前我们能够理解的最长的时间尺度就是宇宙的年龄。根据人类目前的宇宙学研究成果,宇宙诞生于大约136亿年前的一次大爆炸。而在宇宙诞生了大约90亿年之后,太阳和地球几乎同时形成——根据恒星形成理论,此前在太阳系区域只是聚集着一片星际气体和尘埃,而后因为受到了外来干扰——比如在附近发生了超新星爆发,产生出巨大的冲击波。这片星际气体和尘埃受到冲击之后在自身引力的作用下开始聚集,并且开始发生核聚变。大约占总质量99.86%的物质汇集成了太阳,其余物质则形成了太阳系中的其他天体,其中便包括行星地球。

目前太阳正处于它在主序星阶段的中期。这颗恒星在过去的大约46亿年时间里都在一刻不停地进行着核聚变,散发出光和热。可以说,正是因为和太阳保持着合适的距离,既能够获得太阳的能量,又能够在表面存在液态水,地球才可能出现生命现象。不过,太阳的燃料也终会有被用尽的一天。根据天文学家的计算,大约在50亿年之后,太阳的质量将会变小,内部的氢原料也将被用尽。那时,太阳内部的温度将会升高,其大气层会在数百万年的时间里不断膨胀,吞噬其周围的行星。

问题在于,太阳究竟会膨胀多少?到那个时候,地球的命运又将如何?地球和太阳之间的平均距离大约为149.6百万公里,人们将这个距离称为一个天文单位(AU)。那么,在太阳的生命末期,它的大气层有没有可能膨胀到超过一个天文单位?问题的关键就在于到那时太阳的质量究竟还剩下多少。根据不同的数学模型计算,当太阳的燃料用尽,进入到红巨星阶段,它膨胀的可能范围在0.85~1.5个天文单位之间。到了那个时候,在太阳系内部的行星如水星和金星,很可能会被膨胀的太阳所吞没,而地球则可能处于膨胀状态的太阳的边缘位置,是否会被吞没还没有定论。

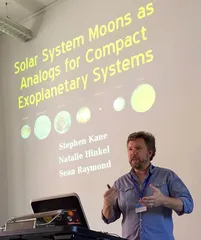

当一颗行星被处于生命末期的恒星所吞没,究竟会发生怎样的景象?作为生活在地球上的人,恰好处于太阳最为稳定的生命中期,确实很难想象那样壮烈的场景。不过,天文学家通过观测,在其他恒星系统中发现了行星即将被死亡恒星所吞噬的情形,可以作为我们想象太阳系末日场景的参考。 2023年11月17日,加州大学的天文学家史蒂芬·凯恩(Stephen R. Kane)在《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)发表论文《ρ CrB系统内的行星吞噬预测》(Planetary Engulfment Prognosis within the ρ CrB System),其中报告了他观测到的一个临近地球、正在走向死亡的恒星系统。通过观测这样的系统,我们也可能对太阳系的未来有更深刻的理解。

2023年11月17日,加州大学的天文学家史蒂芬·凯恩(Stephen R. Kane)在《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)发表论文《ρ CrB系统内的行星吞噬预测》(Planetary Engulfment Prognosis within the ρ CrB System),其中报告了他观测到的一个临近地球、正在走向死亡的恒星系统。通过观测这样的系统,我们也可能对太阳系的未来有更深刻的理解。

凯恩观测到一颗距离地球大约57光年的明亮恒星,它的年龄大约有100亿年,正处于主序星阶段的末期,向红巨星演化。在这颗恒星的周围,有四颗行星围绕其运转。因为这颗恒星已经处于生命末期,要预测它的演化过程并且建立数学模型,相对要容易得多。凯恩通过计算发现,在这颗恒星内部轨道的行星都将被膨胀的恒星吞噬。在几百年时间里,包括一颗有几倍地球质量的岩石行星在内,内部的三颗行星都将坠入恒星内部被摧毁。而在最外围轨道的行星则可能幸存下来。

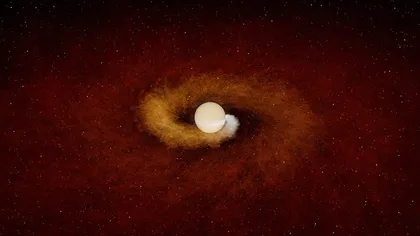

行星被吞噬时,究竟会是怎样的场景?当恒星不断膨胀,其大气层不断向外扩张,最终到达行星的运行轨道。在恒星大气层的阻力之下,行星的运行速度可能会迅速衰减,然后坠入到恒星的内部。之后可能只需要几百年,行星就会在恒星的内部被彻底摧毁。之前天文学家们观测到一些恒星会忽然发出闪光,很有可能就是其正在吞噬行星的标志。

当一颗死亡的恒星度过了红巨星阶段,会进入到白矮星阶段。到了那个时候,太阳的体积大约只有地球大小,质量也只有原来质量的一半。这样的天体将会继续长久存在下去。而那些幸存下来的行星,则有可能围绕着这颗白矮星继续运转下去。

地球是人类唯一的家园,也是目前已知宇宙中唯一有生命现象存在的行星。生命现象可能已经在地球上存在了数十亿年的时间。相比于地球年龄,人类出现的时间还太过短暂。我们难以预料生命现象还能继续在地球上存在多久,更无法预测人类自身的命运。或许在50亿年之后,生命已经有了新的家园。

〔本文写作参考了《量子杂志》(Quanta Magazine)的相关报道〕 天文