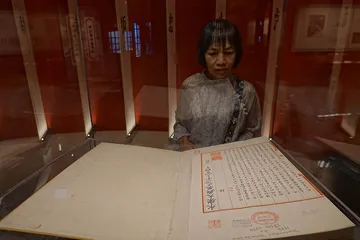

丢了六册《大典》

作者:卜键 乾隆三十九年(1774)夏天,弘历照常奉崇庆皇太后居住在避暑山庄,于敏中照常是随扈在侧,随时撰拟谕旨,也随时处置四库馆事务,舒赫德等一干老臣照常受命留守京师,四库馆臣则照常在翰林院和武英殿按部就班赶办书稿,而突发一桩奇案:有六册《永乐大典》被窃贼偷走了!

乾隆三十九年(1774)夏天,弘历照常奉崇庆皇太后居住在避暑山庄,于敏中照常是随扈在侧,随时撰拟谕旨,也随时处置四库馆事务,舒赫德等一干老臣照常受命留守京师,四库馆臣则照常在翰林院和武英殿按部就班赶办书稿,而突发一桩奇案:有六册《永乐大典》被窃贼偷走了!此事发生在六月十三日夜晚,据当事人、四库纂修黄寿龄诉说:他分得《考古质疑》《坦斋通编》二书,因“头绪较繁,均须查对原本”,白天未能校勘完毕,又生恐耽误,便于当晚将六册大典用包袱裹起来带回,打算连夜加班。孰料行至米市胡同,忽觉肚子剧痛,连忙下车找个旮旯拉屎,再回来包袱已然被偷走,“追觅无踪,实属一时失于照料,不胜惶惧,理合报明查缉”(《四库全书纂修档案》一五九,多罗质郡王永瑢等奏黄寿龄遗失《永乐大典》六册交部议处折)。叙述较简,诸如车夫是他自家的还是临时雇的?是仅此一次还是经常带大典卷册回家?米市胡同离翰林院很近,为何要跑到街上拉野屎?第二天就报告还是拖了几天?皆没交代。

据现有史料,纪昀等总纂,也包括舒赫德等总裁,似乎也没有当作什么大事,过了十几天,才由永瑢领衔奏报皇上。该奏折大事化小,说此六册大典皆已经过摘录,形成抄本,也说黄寿龄“携带官书,理应小心慎重”,却没说纂修不可以将大典带回家。顺便说明,所有在京的四库总裁、副总裁都在这份奏折上列名,实际上并未一一告知,如副总裁、内务府总管金简就特地奏报皇上,声明自己是事后才得知的,并强调此风不可开,应予严肃追究。

黄寿龄,江西新城县人,三十七年二甲进士,庶吉士,为四库开馆之初较早被选中的纂修之一,参与大典辑佚。他将大典卷册带回家真的是要连夜赶办吗?实也未必。那时的四库辑佚为世人所瞩目,在馆之纂修分校有的雇人在家私辑私抄,未能入馆的一些部院职官辗转借抄,不少外地藏书家、书商也为此来京,各有路道,各显神通。窃书者不算偷,拿回家私抄当然更不算偷。可如果有机会顺手牵羊,大约很多人都不会犹豫,或者是犹豫再三仍然下手。所有的大型纂修应都避不开被偷书,康熙朝修《佩文韵府》、雍正初修《明史》,包括乾隆帝的兴修四库,应都或多或少造成了《永乐大典》的流失。我们也有理由对黄寿龄提出质疑,但其在回家途中丢书大概率属实,应是突然闹肚子下车出恭,车夫迷迷糊糊假寐之际,碰巧被街上游逛的贼娃子看见,顺走了车上的包袱。

乾隆极为重视,即发谕旨,严令缉拿案犯与追究责任,曰:

《永乐大典》为世间未有之书,本不应听纂修等携带外出。况每日备有桌饭,各员饱食办公,尽一日之长在馆校勘,已可不误课程,原无藉复事焚膏继晷。至馆中设有提调人员,稽查乃其专责。携书外出,若曾经告知提调,即当与之同科;或纂修私自携归,该提调亦难辞失察之咎。着舒赫德察询明确,据实复奏。其所失之书,仍着英廉等上紧严缉,毋致阙少。至在馆之总裁,朝夕共事,亦不应漫无觉察若此,并着明白回奏。再各省所解遗书,办毕后仍须给还各家,屡经明降谕旨,恐纂修等亦有随便取携,以致遗失者,亦着及早查明,按单点收馆内,毋许携往私家。倘仍不行严查,致有舛失,惟该总裁是问。(《清高宗实录》卷九六一)

乾隆帝极善于举一反三,由丢失大典卷册,联想到各省进呈之书也有可能流失。就在同一天,在此旨之先,他已发出一道上谕:

……闻外省采访遗书,各设公局办理,交到后,有因重复及琐小拣下不解者,尚留局中,未行给还,并有本人赴领未得者。该督抚等或尚未办及此事,以致存积日多,而藏书家不知其书曾否呈进,将来发还后缺少数种,不知何处遗失,致经手之人及吏胥等从中乾没,皆所不免,不可不及早清厘给还。着各督抚盐政,将各家呈出遗书,除已解京之书俟发回本省,另行给还外,先将各家拣存之书,令承办书局人员,逐一检查,按照所呈原单造册,先行发还;并饬该管官严行稽查,毋任胥役等从中取利,如或视为具文及办理不善,致官吏人等将书本窃取抵换,并借端勒掯需索情弊,或经科道参奏,或朕别有所闻,惟督抚等是问!督抚等奉到此旨,先行出示晓谕,俾咸知朕意,仍将如何还给及何日给完之处,具折复奏。

思虑细密,处置亦尽量严谨。常见有人称那次朝廷征书是一场浩劫,大量民间藏书就此流失,包括天一阁的部分珍贵藏书,但可肯定并非皇上本意。既关心征书,又挂念还书,生怕地方官不重视,怕官吏人等借机“窃取抵换”,反复晓谕,才是那个真实的讲究诚信的乾隆帝。

在奏折中,金简说自己于案发第三天闻知此事,即派人向纪昀、黄寿龄询问细节,并密令番役人等追查。而在接奉乾隆严旨后,京师立即刮起一阵追查旋风,步军统领衙门、都察院巡城御史、番役捕快、五城司访官役纷纷出动,手执一份《大典》书样,往书坊纸铺、旅店会馆等“遍加踩缉”。而诡异的是,各种搜查一无所获,七月十五日夜晚,六册《大典》竟然完整无缺地放在御河桥河沿,被人捡到上交。乾隆得知后自然很高兴,再次谕称“《永乐大典》为人间绝无仅有之书”,并要于敏中签发军机处字寄,命英廉密派精干番子手,“于书肆纸铺小市荒摊等处,留心体访”(《纂修四库全书档案》一六九,寄谕署步军统领英廉密缉偷窃《永乐大典》正贼并复奏访缉情形),以期抓住贼犯。哈,弘历认为自己在所有事情上都是高明的,包括捉贼,可此话也就是说说而已,再无下文。

对相关人员的处罚,由协办大学士、吏部尚书官保提出:肇事者黄寿龄尚属在读庶吉士,无官职,罚俸一年,并责令留级三年(后未执行,仍于四十年四月散馆,授编修);提调梦吉、王仲愚,值班收掌徳克进,皆以失察罚俸一年;正总裁永瑢、舒赫德、王际华、蔡新,副总裁英廉、张若溎、李友棠、金简,“均照疏忽例,罚俸三个月”。而在此之前,因发报前不将奏折送金简阅看,翰林院编修宋铣等三人被罚俸半年。

此案发生后,皇上连发严旨,使在京四库总裁大为惶恐,采取了一些补救措施。为防止再有遗失,有人提议从其他衙门调集人员,“至翰林院翻检书籍,逐日点查收发”。乾隆闻知后以为“种种情形不同,既不能清晨预定其应领何书,又不能随时为之陆续检发,若必欲纤悉无遗,随日以十数人司之,亦不暇给”,徒然添乱,且使纂修和提调得以推诿,谕令将翰林院藏书登录建档,“纂修等领办之书,即于册内填注,仍每日稽查,毋许私携出外。如查该纂修仍有违禁私带之事,即回明总裁参劾”(《纂修四库全书档案》一七〇),措辞十分严厉。上谕就是王法,此后大约没谁敢将《永乐大典》带回家了,曾经活跃的私自辑佚也画了一个句号。但将纂成的书稿带回转录,谕旨未加限制,大家仍照行不误。 四库全书