发现“完美”星系

作者:苗千 人类曾经以为宇宙中的大多数恒星都没有与之相伴的行星,像太阳系这样有众多行星围绕恒星运转的星系只是一个特例。直到1995年,当时还在日内瓦大学进行博士研究的迪迪埃·奎洛兹(Didier Queloz)发现了首颗太阳系外行星,人类才开始逐渐意识到,银河系中的大多数恒星都有行星。如今,天文学家已经在银河系内发现了几千颗太阳系外行星。

人类曾经以为宇宙中的大多数恒星都没有与之相伴的行星,像太阳系这样有众多行星围绕恒星运转的星系只是一个特例。直到1995年,当时还在日内瓦大学进行博士研究的迪迪埃·奎洛兹(Didier Queloz)发现了首颗太阳系外行星,人类才开始逐渐意识到,银河系中的大多数恒星都有行星。如今,天文学家已经在银河系内发现了几千颗太阳系外行星。行星的形成和发展自有其规律。以太阳系内的八颗主要行星为例,在太阳系内部运行的水星、金星、地球和火星都是岩石行星,其质量相对较小;而在外部运行的木星、土星、天王星和海王星都是气态行星,其中质量最小的海王星,它的质量也是质量最大的岩石行星地球的17倍——人们认为这种区别主要缘于行星与太阳距离的差距所造成的温度差别。而在探索行星的过程中,人们几乎没有发现过质量是地球质量的1.5~2倍的行星。天文学家至今仍然不理解其中的原因。

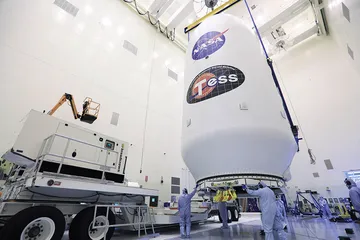

在太阳系之外,天文学家们发现了一个多姿多彩的行星世界。2020年,芝加哥大学的天文学家拉斐尔·卢克(Rafael Luque)领导一个研究团队搜寻地外行星,他们主要研究来自美国航空航天局(NASA)“凌日系外行星巡天卫星”(Transiting Exoplanet Survey Satellite,简称TESS)的探测数据。所谓“凌日法”,指的是当行星运行到恒星与地球之间的位置,会遮挡住一部分恒星的光线,在地球看来这颗恒星会周期性地变暗,由此便可以推断有行星围绕其运转。 卢克发现,就在地球附近,一颗距离地球大约100光年的名为“HD 110067”的恒星似乎会周期性地变暗,这说明在其周围可能有行星运转。为了获得更准确的数据,他们不得不等待两年之后,TESS再一次探测同一个区域,传回新数据。最新的数据显示,有两颗行星围绕恒星HD 110067运转,其运转周期分别为9.1天和13.7天。

卢克发现,就在地球附近,一颗距离地球大约100光年的名为“HD 110067”的恒星似乎会周期性地变暗,这说明在其周围可能有行星运转。为了获得更准确的数据,他们不得不等待两年之后,TESS再一次探测同一个区域,传回新数据。最新的数据显示,有两颗行星围绕恒星HD 110067运转,其运转周期分别为9.1天和13.7天。

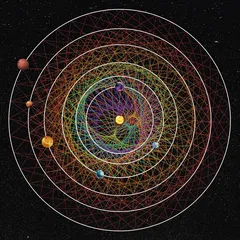

随后,欧洲空间局的系外行星特性探测卫星(Characterising Exoplanet Satellite,简称CHEOPS)也传回探测数据,它发现了恒星HD 110067的第三颗行星,其运转周期为20.5天。更加出人意料的是,科学家发现,在这三颗行星所组成的系统中,每对相邻行星之间都形成了3/2共振状态——也就是说,每当位于内部的行星绕行恒星三次,位于外部的行星就绕行恒星两次。

虽然通过观测数据发现了这三颗行星,但是还有几次恒星光线减弱的数据无法解释。这也说明可能还有更多的行星围绕着恒星HD 110067运转。既然已经发现的这三颗行星都处于共振状态,研究人员猜测,其余尚未被发现的行星可能也与其他行星处于共振状态——沿着这个思路,研究人员发现了同样处于3/2共振状态的第四颗行星。那么,围绕着这颗恒星,是否还存在更多处于共振状态的行星呢?

研究人员通过仔细观察发现,如果三颗行星处于共振状态,当其中的两颗在恒星的一侧对齐,那么第三颗总会在其他地方。在这个系统中从来没有出现过三颗行星聚集在一起的情况。借助这个条件,结合观测数据,研究人员发现在这个行星系统中还存在两颗行星,其运转周期分别为41.1天和54.7天。而且这两颗行星都与位于其内侧的行星处于4/3共振状态。也就是说,天文学家发现了距离地球100光年外,存在着一个围绕恒星HD 110067运转的极其罕见的六行星共振系统。2023年11月29日,卢克与合作者在《自然》(Nature)杂志上发表论文《六颗共振次海王星行星穿行明亮恒星HD 110067》(A resonant sextuplet of sub-Neptunes transiting the bright star HD 110067)。 通过凌日法研究行星,只能了解其轨道周期。想要了解更多的细节,还需要借助其他望远镜。通过西班牙卡拉阿托望远镜(Calar Alto Telescope)和意大利国家伽利略望远镜(National Galileo Telescope)观测行星与恒星之间的引力作用,科学家发现这几颗行星的质量在地球质量的3.9~8.5倍之间。这些行星都有岩石核心和致密的大气层,甚至可能还有覆盖表面的全球性海洋,可以将它们归入“次海王星行星”(sub-Neptunes)类型中。

通过凌日法研究行星,只能了解其轨道周期。想要了解更多的细节,还需要借助其他望远镜。通过西班牙卡拉阿托望远镜(Calar Alto Telescope)和意大利国家伽利略望远镜(National Galileo Telescope)观测行星与恒星之间的引力作用,科学家发现这几颗行星的质量在地球质量的3.9~8.5倍之间。这些行星都有岩石核心和致密的大气层,甚至可能还有覆盖表面的全球性海洋,可以将它们归入“次海王星行星”(sub-Neptunes)类型中。

行星系统在形成初期,确实有可能形成共振系统。不过,随着时间推移,受到外部引力的干扰以及可能发生的撞击,行星极有可能脱离原来的位置,整个系统逐渐混乱。天文学家在观测行星系统时发现,只有大约1%的相邻行星会发生轨道共振现象。

HD 110067是一颗类太阳恒星,它比太阳更小,温度也更低。人们估计这个星系可能已经形成了大约80亿年。在这个星系形成后的几十亿年里,可能从未受到过任何外界干扰,因此这六颗紧密围绕其运转的行星便组成了一个近乎完美的共振系统,一直以一种音乐般的韵律围绕着恒星旋转。如今它又成为天文学家研究行星的完美实验室。

(本文写作参考了《科学》《自然》杂志和美国航空航天局网站的相关报道) 行星