打头阵的医学奖,争议与未来

作者:袁越 诺贝尔遗嘱中只有一句话提到了获奖标准,那就是“提高人类福祉”(the greatest benefit on mankind)。作为一名靠炸药起家的富翁,诺贝尔先生也许是希望通过这个奖来弥补内心的不安和愧疚。

诺贝尔遗嘱中只有一句话提到了获奖标准,那就是“提高人类福祉”(the greatest benefit on mankind)。作为一名靠炸药起家的富翁,诺贝尔先生也许是希望通过这个奖来弥补内心的不安和愧疚。三项科学奖当中,物理学被公认为是科学大厦的根基,以探究宇宙真理为最高宗旨。物理学的重大发现或者发明也许终究会为提高人类福祉做出贡献,但满足人类好奇心恐怕才是大部分物理新发现的首要目的。化学虽然和人类日常生活的关系要比物理学近得多,但仍然隔着一层,一项化学领域的新发现或者重大改进往往需要等待一段时间才能看出它对提高人类福祉究竟能够做出怎样的贡献。

医学就不一样了,这门学问事关人类健康,而健康毫无疑问是人类最基本的需求,直接关系到人类的福祉。因此,生理学或医学奖是三项诺贝尔科学奖当中唯一一个拥有非常具体的目标的科学奖,评选标准也最为简单明了。对于公众来说,医学奖往往也是最容易理解的奖项,普通老百姓很容易看到获奖者对提高人类福祉所做的贡献,也许这就是为什么生理学或医学奖一直都是最先颁布的科学奖,甚至可以说这是诺贝尔奖的金字招牌。 举例来说,第一个诺贝尔生理学或医学奖颁发于1901年,获奖者是德国细菌学家埃米尔·阿道夫·冯·贝林(Emil Adolf von Behring)。他发明了治疗白喉(diphtheria)和破伤风(tetanus)的血清疗法,挽救了无数儿童的生命。其中白喉是由白喉棒状杆菌感染所造成的,感染者多为儿童,感染后的死亡率在5%~10%之间。破伤风的病原体叫作破伤风梭状芽孢杆菌,任何有开放性创口的人都有可能得病,死亡率在10%左右。这两种传染病曾经无药可医,贝林发明的血清疗法并不直接杀死病原体,而是利用血清中的抗体来中和这两种病菌所产生的毒素,开创了免疫疗法的先河。2019年迪士尼出品的电影《多哥》(Togo)讲述的就是1925年阿拉斯加白喉大流行期间一只名为多哥的雪橇犬穿越冰原运送血清的故事,由此可见贝林发明的血清在那个年代有多么重要。

举例来说,第一个诺贝尔生理学或医学奖颁发于1901年,获奖者是德国细菌学家埃米尔·阿道夫·冯·贝林(Emil Adolf von Behring)。他发明了治疗白喉(diphtheria)和破伤风(tetanus)的血清疗法,挽救了无数儿童的生命。其中白喉是由白喉棒状杆菌感染所造成的,感染者多为儿童,感染后的死亡率在5%~10%之间。破伤风的病原体叫作破伤风梭状芽孢杆菌,任何有开放性创口的人都有可能得病,死亡率在10%左右。这两种传染病曾经无药可医,贝林发明的血清疗法并不直接杀死病原体,而是利用血清中的抗体来中和这两种病菌所产生的毒素,开创了免疫疗法的先河。2019年迪士尼出品的电影《多哥》(Togo)讲述的就是1925年阿拉斯加白喉大流行期间一只名为多哥的雪橇犬穿越冰原运送血清的故事,由此可见贝林发明的血清在那个年代有多么重要。

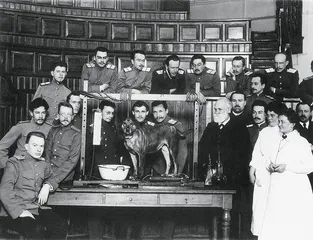

1902年颁发的第二个诺贝尔生理学或医学奖颁给了苏格兰医生罗纳德·罗斯(Ronald Ross),他第一个搞清楚了疟疾的传播途径(蚊虫叮咬),为疟疾的防疫指明了正确的方向。1903年颁发的第三个诺贝尔生理学或医学奖颁给了出生于法罗群岛的丹麦医生尼尔斯·吕贝里·芬森(Niels Ryberg Finsen),以表彰他发明的治疗寻常狼疮(lupus vulgaris)的光疗法。寻常狼疮又名结核狼疮(tuberculosis luposa),属于肺结核的并发症。当年肺结核是不治之症,所以寻常狼疮的患者人数很多。芬森医生发明的光疗法不但能够治疗寻常狼疮,还开创了紫外线治疗的先河,这种疗法后来被证明对于很多不同种类的皮肤病都有一定的疗效。 1904年颁发的第四个诺贝尔生理学或医学奖颁给了俄罗斯生理学家伊万·巴甫洛夫(Ivan Pavlov),他最为人知的贡献是创立了神经系统的条件反射理论,对于现代心理学的影响极大。但其实他还十分热衷于研究哺乳动物的消化系统,并通过对狗的研究揭示了消化系统的一般运作规律,为消化系统疾病的治疗奠定了基础。诺贝尔生前非常欣赏巴甫洛夫,曾经出钱资助过他的消化系统研究,这次得奖可谓实至名归。1905年颁发的第五个诺贝尔生理学或医学奖颁给了德国微生物学家罗伯特·科赫(Robert Koch),以表彰他发现了结核杆菌,找出了结核病的真正元凶。不但如此,他还发现了炭疽杆菌和霍乱弧菌,揭示了炭疽和霍乱这两种极其危险的传染病的真正病因。更重要的是,科赫将自己的研究成果总结成了著名的科赫法则,该法则直到今天仍然被认为是传染病防治领域的最高法则,为人类最终摆脱传染病的威胁立下了头功。

1904年颁发的第四个诺贝尔生理学或医学奖颁给了俄罗斯生理学家伊万·巴甫洛夫(Ivan Pavlov),他最为人知的贡献是创立了神经系统的条件反射理论,对于现代心理学的影响极大。但其实他还十分热衷于研究哺乳动物的消化系统,并通过对狗的研究揭示了消化系统的一般运作规律,为消化系统疾病的治疗奠定了基础。诺贝尔生前非常欣赏巴甫洛夫,曾经出钱资助过他的消化系统研究,这次得奖可谓实至名归。1905年颁发的第五个诺贝尔生理学或医学奖颁给了德国微生物学家罗伯特·科赫(Robert Koch),以表彰他发现了结核杆菌,找出了结核病的真正元凶。不但如此,他还发现了炭疽杆菌和霍乱弧菌,揭示了炭疽和霍乱这两种极其危险的传染病的真正病因。更重要的是,科赫将自己的研究成果总结成了著名的科赫法则,该法则直到今天仍然被认为是传染病防治领域的最高法则,为人类最终摆脱传染病的威胁立下了头功。

事后来看,前5项诺贝尔生理学或医学奖几乎都是针对某个特定疾病的,只有巴甫洛夫可以算是例外。换句话说,这5项诺奖里有4项都属于医学范畴,只有第四项可以算作生理学范畴。事实上,生理学这个概念的定义在19世纪末相当宽泛,很多针对生命体的研究都被归到了生理学范畴,这个词几乎就是生物学的同义词。因此,虽然官方文件上一直将这个奖称为诺贝尔生理学或医学奖,但实际上大家私下里都将其简称为诺贝尔医学奖。

不过,随着医学研究方法的日益现代化,不针对特定疾病的普通生物学研究逐渐占了上风。比如,1906年的诺贝尔医学奖颁给了神经系统结构领域的研究者;1907年的诺贝尔医学奖颁给了研究病原虫的学者;1908年的诺贝尔医学奖颁给了免疫学家;1909年的诺贝尔医学奖颁给了研究甲状腺的科学家;1910年的诺奖更是颁给了第一个分析出核酸化学成分的德国科学家,这项研究属于纯粹的生物化学范畴,已经和疾病没什么直接关系了。

于是,后来的科学家们更倾向于将诺贝尔生理学或医学奖简称为诺贝尔生物奖,而生物学也逐渐取代了物理学和化学,成为科学领域里获得研究经费最多、从业人员人数最多、发表论文的数量也最多的领域,每年的诺贝尔颁奖季由生物奖来打头炮也就更加名正言顺了。

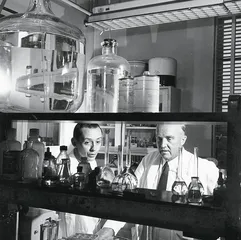

从历史的角度看,诺贝尔生理学或医学奖涵盖了最近这100多年来人类在医学和生物学研究领域的绝大部分重要发现或发明,几乎每一项关键性的突破都被照顾到了。其中比较著名的奖项包括胰岛素的发现(1923)、维生素的发现(包括1929年的维生素B1、1937年的维生素C和1943年的维生素K)、抗生素的发现(包括1945年的青霉素和1952年的链霉素)、DNA双螺旋结构的发现(1962)、遗传密码的发现(1968)、单克隆抗体的发现(1984)、朊病毒(疯牛病)的发现(1997)、幽门螺杆菌(胃溃疡)的发现(2005)、人乳头瘤病毒(宫颈癌)和HIV病毒(艾滋病)的发现(2008)、试管婴儿的诞生(2010)、人工诱导干细胞技术的发明(2012)、癌症免疫疗法的发明(2018)和尼安德特人全基因组序列的测定(2022)等。其中绝大部分奖项都能很容易看出其对提高人类福祉所起到的作用,无需太多解释。

从研究领域的角度看,过去这100多年来生物学最热门的研究领域无疑是遗传学、神经科学和细胞信号传导,这三大领域拿到的诺奖也是最多的,分别为17次、13次和8次,这也足以说明诺贝尔奖委员会的眼光和绝大部分生物学家的眼光是一致的。

值得一提的是,曾经更加偏重无机化学的诺贝尔化学奖也越来越向有机化学倾斜,很多化学奖即使换成生物奖也毫无违和感。比如性激素的发现、胰岛素结构的测定和DNA测序技术的发明这三个极其重要的生物学突破拿到的都是诺贝尔化学奖,生物能量代谢通路的解密这项被誉为生物化学里程碑的发现拿到的也是诺贝尔化学奖,就连生物学领域目前应用得最广泛的一项新技术——聚合酶链式反应(PCR,即大家耳熟能详的“做核酸”)拿到的仍然是诺贝尔化学奖!换句话说,如果一个人想要通过研究诺贝尔奖的历史来梳理生物学在最近这100多年以来所取得的成就,光看生物奖肯定是不够的,必须加上化学奖才算完整。

事实上,诺贝尔生物奖的评奖委员会和化学奖的评奖委员会每年都要召开一次联合特别会议,目的就是避免发重了。历史争议

说到诺贝尔奖评奖委员会,三大科学奖各有自己的一套班子。其中诺贝尔生理学或医学奖是由位于瑞典首都斯德哥尔摩的卡罗林斯卡医学院负责的,这个选择被诺贝尔明确地写进了遗嘱里,没人有权力做出改变。

不过,诺贝尔在遗嘱里还明确地指出每年的获奖者都应该是在上一年取得的获奖成果,但这个规定几乎无法执行,因为获奖人取得的任何成果都必须先写成论文,并在专业期刊上发表之后才能被考虑,这一过程需要时间。更重要的原因在于,很多科研成果都必须经过时间的检验才能确认无误,这一过程就更花时间了,所以诺贝尔奖几乎从第一届开始就没有遵从诺贝尔先生的规定,而是想出了一个变通的理由,即获奖者必须是在上一年终于获得了评委的一致认可。

说到诺奖评委,早年的诺贝尔生理学或医学奖是由卡罗林斯卡医学院的教授们负责评定的,但具体的事务则由一个三人委员会负责执行。这个“诺奖委员会”(Nobel Committee)的第一任主席戈兰·利杰斯特兰德(Göran Liljestrand)在位42年,他的个人趣味很大程度上影响了诺贝尔生理学或医学奖的选择。这一状况直到1977年才终于得到了改善,那一年卡罗林斯卡医学院决定成立一个由50名正教授组成的“诺奖组委会”(Nobel Assembly),由他们来确定当年的候选人名单,并从中投票选出最终的获奖者。诺奖组委会的这50名成员不是固定不变的,而是每年都会做出一定比例的调整,以保证其新鲜感和延续性。而每年的候选人名单则来自全球2500~3000名极负声望的科学家们的提名,一般情况下一名候选人需要获得过多次提名才有可能获奖。另外,负责提名的科学家名单也不是固定不变的,这就保证了候选者的选择范围不受少数权威的限制,而是能够覆盖至整个生物学领域。

即便如此,诺贝尔生理学或医学奖还是产生了一些争议,其中出现次数最多的争议点就是人选问题。比如1923年的生理学或医学奖颁给了加拿大科学家弗雷德里克·班廷(Frederick Banting)和苏格兰生理学家约翰·麦克劳德(John Macleod),以表彰两人发现胰岛素的壮举。这个决定惹恼了班廷,他认为麦克劳德只是多伦多大学生理学系的系主任,对胰岛素的发现没有做出任何实际贡献,整个实验期间麦克劳德甚至都不在学校里,因此这个奖不应该发给麦克劳德,而是应该发给他的实验室搭档查尔斯·贝斯特(Charles Best)。他甚至将自己所获的奖金分了一半给贝斯特,以示公平。麦克劳德则认为后来加入实验室的生化学家詹姆斯·科里普(James Collip)也做出了很大贡献,所以决定将自己所获奖金的一半分给了科里普。与此同时,也有人认为这四人都不该获奖,因为最早发现胰岛素的人是罗马尼亚科学家尼可莱·包勒斯克(Nicolae Paulescu)。虽然这位布加勒斯特大学医学系教授所获得的胰岛素样品不够纯,但却比班廷早了5年,甚至已经申请了专利,所以诺奖应该给他。 这个奖之所以出现了如此多的争议,部分原因在于胰岛素的发现实在是太重要了,所以诺奖委员会在班廷发表胰岛素论文的第二年就决定为他颁奖,这在诺奖历史上是绝无仅有的。事实上,绝大部分诺贝尔生理学或医学奖的获奖者都至少需要等上15年的时间才能接到组委会打来的电话,而这个等待时间还有越来越长的趋势。最近这10年的生理学或医学奖的获奖者平均需要等上26年才能登上领奖台!这说明很多医学或生物学领域的新发现都太过超前了,评委们需要花费很长的时间才能意识到它们的重要性。还有一个可能的原因是,医学和生物学领域的革命性新发现正变得越来越稀有,所以评委们只能从故纸堆中寻找遗珠。可问题在于,诺贝尔奖有个很特别的规定,那就是只颁发给活着的人,所以一名科学家能否获奖,不但要看他的发现是否足够重要,还要看他是否活得足够长。

这个奖之所以出现了如此多的争议,部分原因在于胰岛素的发现实在是太重要了,所以诺奖委员会在班廷发表胰岛素论文的第二年就决定为他颁奖,这在诺奖历史上是绝无仅有的。事实上,绝大部分诺贝尔生理学或医学奖的获奖者都至少需要等上15年的时间才能接到组委会打来的电话,而这个等待时间还有越来越长的趋势。最近这10年的生理学或医学奖的获奖者平均需要等上26年才能登上领奖台!这说明很多医学或生物学领域的新发现都太过超前了,评委们需要花费很长的时间才能意识到它们的重要性。还有一个可能的原因是,医学和生物学领域的革命性新发现正变得越来越稀有,所以评委们只能从故纸堆中寻找遗珠。可问题在于,诺贝尔奖有个很特别的规定,那就是只颁发给活着的人,所以一名科学家能否获奖,不但要看他的发现是否足够重要,还要看他是否活得足够长。

这方面的一个经典案例就是美国科学家芭芭拉·麦克林托克(Barbara McClintock),她早在20世纪40年代初期就通过研究玉米的遗传性状发现了基因转座子(Transposon)。但当年的生物学家们连DNA到底是什么都还不甚明了,根本无法理解这件事到底有什么价值。直到DNA双螺旋结构被发现,以及遗传密码被破译之后,大家这才意识到转座子不但可以影响生物的进化过程,甚至还会诱发癌症。幸运的是,麦克林托克足够长寿,当她于1983年终于获得诺贝尔生理学或医学奖时已经81岁了,距离她首次发现玉米的基因转移现象已经过去了40年。 另一个更加极端的例子是美国洛克菲勒大学的病毒学家弗朗西斯·佩顿·劳斯(Francis Peyton Rous),他早在1911年就在鸡的身上发现了一种能够诱发恶性肿瘤的病毒,但当年大家根本不知道肿瘤的发生机理,没有意识到这一发现所蕴含的巨大医疗价值。等到他最终于1966年获得诺贝尔生理学或医学奖时,距离他做出那个发现的时间已经过去了55年,而他也以87岁的高龄成为获得诺贝尔生理学或医学奖的年龄最大的人。

另一个更加极端的例子是美国洛克菲勒大学的病毒学家弗朗西斯·佩顿·劳斯(Francis Peyton Rous),他早在1911年就在鸡的身上发现了一种能够诱发恶性肿瘤的病毒,但当年大家根本不知道肿瘤的发生机理,没有意识到这一发现所蕴含的巨大医疗价值。等到他最终于1966年获得诺贝尔生理学或医学奖时,距离他做出那个发现的时间已经过去了55年,而他也以87岁的高龄成为获得诺贝尔生理学或医学奖的年龄最大的人。

相比之下,另一位美国科学家奥斯瓦尔德·埃弗里(Oswald Avery)就没有这么好的运气了。同样来自洛克菲勒大学的埃弗里于1915年设计了一个足以载入生物学史册的精巧实验,首次证明遗传物质应该是DNA。但当时大家都认为DNA分子太过简单,不太可能编码生物信息,这个任务只有结构复杂的蛋白质才能胜任,因此埃弗里的发现一直没能获得诺贝尔奖评委们的青睐,直到1953年DNA双螺旋结构被发现,大家终于意识到埃弗里是对的,可惜他于1955年去世,享年77岁。如果他再多活几年的话,获奖是板上钉钉的事。

以上列举的都是一些因为各种原因而错过诺奖的案例,诺贝尔奖有没有发错的情况呢?答案似乎是肯定的,但次数并不多。通常认为最有争议的奖项是1926年颁发给丹麦科学家约翰尼斯·菲比格(Johannes Fibiger)的诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他发现的螺旋体癌(Spiroptera carcinoma)。菲比格通过这个发现创立了癌症的寄生虫起源假说,但事后证明这个假说是不正确的,不过诺奖委员会至今仍未公开承认错误。

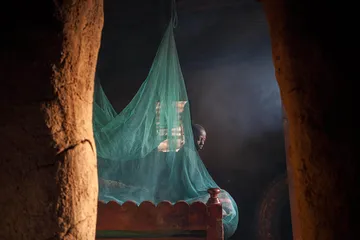

另一位引起很大争议的获奖者是瑞士化学家保罗·穆勒(Paul Müller),他因发现了一种广谱杀虫剂滴滴涕(DDT)而获得了1948年的诺贝尔生理学或医学奖。这种杀虫剂后来因为那本著名的环保著作《寂静的春天》(Silent Spring)而被世界卫生组织(WHO)禁止使用,理由是它会杀死一些鸟类和鱼类,并会在食物链当中累积。但是,当年人类缺乏其他有效的杀虫手段,滴滴涕的出现有效地控制了虫媒传染病的扩散,防治效果惊人。根据WHO的估算,滴滴涕通过减少疟疾等传染病的传播,至少挽救了2500万个生命,所以我们并不能说滴滴涕获奖是一个错误。事实上,因为其他杀虫剂的效果不尽理想,WHO于2006年修改了政策,允许一部分疟疾肆虐的国家在室内条件下继续使用滴滴涕来控制蚊虫。 同理,1949年的诺贝尔生理学或医学奖同样需要根据当时的情况来理解。那年的诺奖颁给了葡萄牙神经外科医生安东尼奥·埃加斯·莫尼斯(António Egas Moniz),以表彰他发明的用于治疗精神分裂症(schizophrenia)的前脑叶白质切除术(lobotomy)。如今多数人都是从一部名为《飞越疯人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)的电影里知道这个手术的,因为这项手术被认为是不人道的,已经被绝大多数国家禁止了。但是,这项手术刚被发明出来时却被认为是精神病治疗领域的一大突破,因为当时人们缺乏有效的药物治疗手段,只能通过镣铐或者紧身衣把病人像牲口一样束缚住,或者大量使用鸦片等具有强烈副作用的镇静剂来暂时控制病情。从这个意义上说,这项手术的发明减轻了很多精神病患者的痛苦,起码在当年确实起到了积极的作用。

同理,1949年的诺贝尔生理学或医学奖同样需要根据当时的情况来理解。那年的诺奖颁给了葡萄牙神经外科医生安东尼奥·埃加斯·莫尼斯(António Egas Moniz),以表彰他发明的用于治疗精神分裂症(schizophrenia)的前脑叶白质切除术(lobotomy)。如今多数人都是从一部名为《飞越疯人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)的电影里知道这个手术的,因为这项手术被认为是不人道的,已经被绝大多数国家禁止了。但是,这项手术刚被发明出来时却被认为是精神病治疗领域的一大突破,因为当时人们缺乏有效的药物治疗手段,只能通过镣铐或者紧身衣把病人像牲口一样束缚住,或者大量使用鸦片等具有强烈副作用的镇静剂来暂时控制病情。从这个意义上说,这项手术的发明减轻了很多精神病患者的痛苦,起码在当年确实起到了积极的作用。

可惜的是,这项手术需要主治医生具备极其高超的技巧,否则很容易伤到其他脑组织,导致病人彻底失去自我意识,就像电影里的那个主人公一样变成一个没有七情六欲的废人,所以这项手术后来被其他更加安全的精神类药物替代了。但是我们也不能因此就认定莫尼斯医生不该得诺奖,这只不过是新技术淘汰旧技术的一个经典案例而已,属于科学发展过程中的正常现象。诺奖未来

截止到2023年,诺贝尔生理学或医学奖一共颁发了115个奖,总共有227人获得了这一最高荣誉。其中来自中国中医科学院的生化学家屠呦呦和另外两名科学家分享了2015年的诺贝尔生理学或医学奖,她也因此而成为迄今为止唯一获得过该奖的中国人。

屠呦呦是因为研发出了抗疟疾特效药青蒿素而获奖的,她的获奖有三个地方值得细说。首先,她是仅有的13位获得过诺贝尔生理学或医学奖的女性之一,而男性获奖者的人数高达214人,两者相差16倍之多。这一差别一方面源于早年从事科研工作的女科学家人数较少这一事实,另一方面也反映出科学界的性别歧视现象还是相当严重的。举例来说,第一个拍摄出DNA晶体衍射照片,从而启发了弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和詹姆斯·沃森(James Watson)构建出DNA双螺旋结构的英国女科学家罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)并没有像那两位男同事那样获得1962年的诺贝尔生理学或医学奖,主因似乎是富兰克林于1958年不幸因病去世了,不符合颁奖条件。但是,即使她还活着也不太可能获奖,因为根据瑞典卡罗林斯卡医学院后来公开的内部资料,富兰克林生前从来没有获得过任何一次提名,按照惯例这样的人是不太可能获奖的。

其次,屠呦呦获奖这件事即使在国内的学术界也存在争议,一些人认为青蒿素的发明是集体的功劳,屠呦呦独享这一荣耀对于其他那些做出过突出贡献的人不公平。这个质疑是有一定道理的,因为现代的生物学研究已经不再是古典时期那种单打独斗的情况了,多人合作甚至多团队跨国合作的情况已成惯例。

举例来说,诺贝尔生理学或医学奖的第一个50年里只产生了59名获奖者,而第二个50年里有113人获奖,几乎翻了一番。造成这一差别的一个次要原因是两次世界大战让诺贝尔奖停摆了几年,但主要原因就在于多人合作拿奖的情况越来越普遍了。但是,为了满足诺贝尔生前的愿望,以及其他一些原因,诺贝尔奖委员会至今仍然坚持每年获奖人数不超过三人的规定,有时甚至会因为找不出三个大家公认的代表性人物而放弃给某个新发现颁奖的情况。这个迂腐的规定遭到了越来越多的批评,不少人呼吁改革,但迄今为止尚无松动的迹象。

第三,也是最为重要的一点,那就是很多人认为屠呦呦的新发现虽然用处很大,但技术含量不够高,对科学研究的帮助不大。这个质疑的流传度相当高,因为诺贝尔奖历来给人以重理论轻应用的感觉。举例来说,小儿麻痹症疫苗的推广是人类医学史上的一件大事,获奖毫无争议,但诺贝尔生理学或医学奖既没有选择首先在美国推广灭活疫苗的乔纳斯·索尔克(Jonas Salk),也没有选择率先在苏联推广减活疫苗的阿尔伯特·沙宾(Albert Sabin),而是把这个奖颁给了最先在猴子细胞里成功培养脊髓灰质炎病毒的三位科学家,因为他们三人所取得的成就更像是基础研究,为后续其他疫苗的开发铺平了道路。

诺奖组委会的这一偏好使得这个奖虽然经常被简称为“医学奖”,但真正救活了很多人的医疗技术却很难获奖。比如大家公认的救活过最多人的疫苗技术只拿到过一个诺奖,这就是1951年颁发给南非微生物学家马克斯·蒂勒(Max Theiler)的诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他开发出了黄热病疫苗。但他之所以能够获奖,更大的原因在于他开发出了一种基于组织培养技术的病毒扩增法,使得之后的微生物学家们不再需要借助昂贵的实验动物就能获得大量的病毒样本,从而极大地扩展了病毒学的研究手段。而他开发的黄热病疫苗虽然挽救了无数生命,但也只是这项技术的一个副产品而已,并不是获奖的主因。

按照这个思路,即使第一个发明疫苗的爱德华·詹纳(Edward Jenner)医生活到今天也不太可能获得诺贝尔奖,因为他并没有在免疫理论上做出任何具有独创性的贡献。

诺奖组委会的偏见还导致那些直接面对病人的真正的临床医生很难获得承认,几乎没有可能拿到诺贝尔奖。比如2005年的诺贝尔生理学或医学奖被业内人士戏称为“临床医生的诺奖”(Nobel Prize for clinicians),原因就在于那一年的诺贝尔奖破天荒地颁给了两位在一线工作的临床医生巴里·马歇尔(Barry Marshall)和罗宾·沃伦(Robin Warren),以表彰两人通过一个简单的临床试验证明胃溃疡的主因不是生活不规律,而是幽门螺杆菌。这个发现彻底改变了胃溃疡的诊断标准和治疗方法,直接造福了成千上万的胃病患者。但如果不是因为这项发现开创了微生物病理学研究的新范式,这两位临床医生同样不太可能获奖。

再举一个更加极端的例子:有史以来最著名的心理医生西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)也没能获得诺奖组委会的青睐,原因在于他开创的精神分析法很难被任何实验所证明,不能被看作一个成熟的科学理论,因此弗洛伊德不是一个传统意义上的科学家,诺奖通常是不会颁发给这样的人的。

诺奖组委会的这套评奖思路来自诺贝尔先生的遗嘱,原文中明确指出诺奖只颁发给在医学或生理学领域做出重大“发现”的人,似乎暗示了“理论优先”这一最高原则。但问题在于,那份遗嘱同时还强调获奖者必须为提高人类福祉做出了重大贡献,任何一项重大发现如果不能顺利地推广开来,是不可能实现这个目标的。

为了进一步阐明这个问题,2021年2月10日出版的《国际卫生公平杂志》(International Journal for Equity in Health)刊登了美国明尼苏达大学医学院的两位教授扎卡里·林曼(Zachary Linneman)和大卫·萨丁(David Satin)撰写的一篇论文,指出诺奖组委会的评奖标准忽视了医疗新技术的普及,暗示诺贝尔生理学或医学奖应该做出改变。

文章指出,科学家们早在100多年前就搞清楚了疟原虫的生活史,该项成果也如愿获得了1902年颁发的第二届诺贝尔生理学或医学奖,此后医学界开发出了好几种对付疟疾的医疗手段,但这种古老的传染病直到今天还在全球肆虐,仅在2019年就杀死了38.4万人,其中三分之二的死者是儿童。这一事实足以说明国际卫生领域存在着显著的不公平现象,很多诺贝尔奖级别的科研成果只能帮助到少数发达国家,没能惠及整个世界。

文章还列举了两个发生在发展中国家的案例,说明科研成果的推广同样需要科研人员付出辛勤的努力才能获得成功,这样的努力同样值得诺奖组委会的关注。一个例子是已故印度科学家马哈拉杰·基尚·班(Maharaj Kishan Bhan),他设法组建了一个跨部门的研究团队,花了30年的时间终于研制成功一种专门用于儿童的轮状病毒(rotavirus)疫苗,并想尽办法降低了制造成本,将其推广到了全世界,挽救了很多发展中国家儿童的生命。

另一个案例是WHO于1993年发起的一项全球范围内的儿童营养与发育状况调查,最终证明只要营养和卫生条件到位,所有人类儿童的生长发育潜力全都是一样的,和地域或者肤色没有关系。这项研究直接促成了WHO于2006年颁布了《儿童发育标准》(Child Growth Standards),为国际社会衡量婴幼儿是否健康成长提供了一份最权威的医疗指南。

这两项成果都是由很多来自世界各地的优秀科学家历经多年的艰苦努力才告完成的,对于提高人类福祉做出了重大贡献。虽然它们并没有在基础科研方面做出任何重大创新,但它们难道不值一个诺奖吗?结语

诺贝尔先生当初设立这个奖的初衷是想让那些有天赋的科学家不再需要担心生活问题或者研究经费的来源问题,专心搞科研,但这个初衷如今已经完全不适用了,因为今天的科学研究早已不再是当初那个单打独斗的时代了。最近这几十年以来的诺贝尔奖获奖人大都是已经在各自领域功成名就的大科学家,不再需要为生计奔波。而现在的科学研究所需要的经费总额越来越大,合作者的范围也越来越广,光凭诺奖这点钱是远远不够的。因此,今天的诺贝尔奖已经不再具有太多实际的功能,而是变成了科学界的一项至高无上的荣誉。

对于我们普通人来说,每年的诺贝尔奖颁奖季正好可以帮助我们了解一下相关领域的科学进展,顺便学习一些科学新知,这就是《三联生活周刊》之所以每年都会做一期诺奖封面故事的原因。

(参考资料:The Nobel Prize - First 100 Years, Agneta Wallin Levinovitz & Nils Ringertz;Nobel Prizes That Changed Medicine,Gilbert Thompson) 生理学或医学奖诺贝尔奖