吕植:是熊猫选择了我

作者:苗炜 吕植,北京大学生命科学学院教授,北京大学自然保护与社会发展研究中心执行主任,山水自然保护中心创始人。自1985年起,她一直在从事中国自然保护的研究、实践、能力建设和政策推动。最近几年,她经常出入西藏墨脱从事生态研究工作。

吕植,北京大学生命科学学院教授,北京大学自然保护与社会发展研究中心执行主任,山水自然保护中心创始人。自1985年起,她一直在从事中国自然保护的研究、实践、能力建设和政策推动。最近几年,她经常出入西藏墨脱从事生态研究工作。猫盟(Chinese Felid Conservation Alliance)是由生态爱好者和科学家共同成立的民间志愿者团队,以科学保护中国本土野生猫科动物为目标,是国内猫科动物调查和保护经验最丰富的团队之一。

山水自然保护中心由吕植发起,是一家从事自然保护的民间非营利组织,以推动生态公平为宗旨,主要开展基于社区的生物多样性保护和公民科学活动。

由吕植主编,猫盟、山水自然保护中心等撰稿的《中国大猫》一书,介绍了虎、豹、雪豹、云豹、云猫、欧亚猞猁、亚洲野猫、兔狲等13种在中国有分布的野生猫科动物。本书不仅整理了它们的物种科学信息、介绍了它们所生活的生态系统,还讲述了科学家和野生动物保护组织的研究及保护故事。吕植教授接受了本刊的采访。 三联生活周刊:十几年前,《三联生活周刊》曾经报道熊猫的保护工作,当时估算野外的熊猫生存量是1500只左右,最近看到报道说野外有2000只熊猫了,就会松一口气,熊猫数量上来了,这说明我们的动物保护成绩不错,是这样吗?

三联生活周刊:十几年前,《三联生活周刊》曾经报道熊猫的保护工作,当时估算野外的熊猫生存量是1500只左右,最近看到报道说野外有2000只熊猫了,就会松一口气,熊猫数量上来了,这说明我们的动物保护成绩不错,是这样吗?

吕植:熊猫的确是在增长,但是这是一个花了很大力气的事情。熊猫被公众喜爱,所以也吸引了更多投入,建保护区专门保护熊猫,搭熊猫车的物种也是不少的,比如金丝猴、羚牛和许多雉类。所以整个西南的野生动物保护总体上来说要比其他地方好一点,跟熊猫是有关系的。

朱鹮是另外一例,它在上世纪80年代的时候曾经降到过只有七八只,现在涨到了七八千只。但是,不可能所有的动物都能享受到熊猫的待遇,其他动物有很多是在下降。一方面最好的野生动物栖息地应该被保留下来,另一方面给动物留出空间,需要很多人付出代价,要建国家公园,建熊猫保护区,人类就不能在那儿大力发展。这里面确实有个公平性的问题,就是保护是一个有代价的东西,这个代价该由谁来负担?我说的代价不是仅仅指政府出钱来建保护区,而是说这些机会成本谁应该来承担。

大多数时候我们看到的承担者是当地的社区和原住民,实际上他们已经在我们社会里面是弱势的一批人了,他们要承担更狭小的一个生存空间,与此同时,我们城里的消费者不断在扩大自己的消费,这个消费实际是在土地上占有资源,你消费越大,你占有的土地资源就越多。所以有一个词叫作生态足迹,也就是说我们每一个人也好,一个国家也好,在地球上生存需要多少的土地和资源来供养你,那么这一个脚印下去占一大片地,不同地区的人,脚印不一样大,发达国家可能会更大,我们中国现在也步入了大脚印的行列了,特别是北上广的居民。以前我们说人均比例,无论什么被14亿一除就低了,但是现在我们的人均温室气体排放也上来了,比印度多很多倍。有些国家人虽然少,足迹却很大,说明人均占有的地球的资源,说实话就是更大了。对保护来说,最终需要减少大家的生态足迹,但如果把一些地方空出来,并没有减少那些更大的脚印的人的足迹,而是挤压了本来就脚印小的人的空间,这就出现了公正性的问题,我们在做保护的时候也越来越强调,对所有人应该是一样的待遇。尽管世界不可能是完全公平的,我们起码要意识到不公平的存在,在可能的情况下,来努力纠正这一点。

三联生活周刊:那比如说我们一个城里人,不知道该为动物保护做些什么,买点保护区产的蜂蜜或者是农产品,这点东西就可能让那些因为动物保护而利益受损的原住民获得一些经济收入,这够吗?买两罐蜂蜜够吗?

吕植:比没有强。这个事情总是这样从一点点做起来的。但其实我们少消费一点,少浪费一点,可能起的作用更大。当然通过购买当地的一些土特产,原住民的这些生态友好的产品,确实可以帮到他们,帮一个村是一个村,帮一个人就是一个人,这个是实在的,对你的健康也好。我们现代人的身体,有时你都不知道病是从哪里来的,吃的东西是一个主要的来源。从吃上做起,从我们自己的食物做起,就可以为环境做很大的贡献。 三联生活周刊:我刚参加工作的时候,就一直听说你在野外工作,在保护熊猫,在保护各种野生动物,现在你也经常在野外工作,这些年有什么变化吗?

三联生活周刊:我刚参加工作的时候,就一直听说你在野外工作,在保护熊猫,在保护各种野生动物,现在你也经常在野外工作,这些年有什么变化吗?

吕植:最早的时候,从事野外工作的人很少。现在团队大了,我实际上有两个团队,一个是北京大学的,主要是学生和老师组成的团队。一个是山水自然保护中心的团队,这个机构的年轻人在野外,扎在那里做保护的工作,特别是跟当地老百姓一起来做保护的工作。现在越来越多的年轻人选择做自然保护和野外工作。

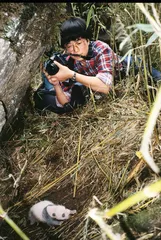

我早年自己在做熊猫的观察的时候,非常简单,整天跟着几只熊猫屁股后头跑,看它们吃什么、怎么睡,熊猫和熊猫之间怎么交往,怎么生孩子,孩子又怎么长大,属于比较经典的自然历史的观察。后来碰到了保护的问题,所以光靠博物学观察不够了,比如说到三江源去,我们是在研究整个的三江源生态系统,从草地开始吃草的这些动物——从野驴一直到鼠兔,不同尺寸的食草动物——开始研究,接着研究食肉动物,一层一层往上走,希望把这个系统相互之间的关系能够搞清楚。

深入扎在一个地点,深入了解这儿的自然、人、社会的发展情况,自然的演替的情况,看这两者的互动是怎么样一回事,然后看面临什么威胁,威胁又通过什么样的方式来缓解或者解决。后者大多数是人的问题,所以我们现在也在做很多关于人的记录,人的变化、社会的变化、政策的变化,以及它们之间相互的影响。

三江源最大的改变是什么呢?可能是草地的变化。老百姓会抱怨说,草地退化了。气候变化是一个原因,鼠兔爆发也是原因,鼠兔很多。但是我们经过多年的观察以后发现,放牧可能也是一个原因,因为现在草的高度比50年前、100年前低了很多,食草动物一直吃草是上百万年的事情,草和食草动物多年形成了一个平衡的关系。到底什么东西变了?这是很复杂的一件事,但看起来最主要的变化的是70年代家畜的数量增长造成过度放牧,再后来80年代以后推行的游牧定居,造成局部放牧强度过大,而游牧定居的政策又是为了改善牧民的福利。鼠兔可能是在草被啃矮了之后多起来的,并不是退化的主要原因。

三联生活周刊:这听上去像是一个无解的问题,我们看一些环保的倡议,比如建国家公园,不许里面再有任何经济活动,不许放牧,也不许砍伐。环保的问题永远是动物和人的问题吗?

吕植:可以说是自然和人之间的一个关系的问题,但更主要的是人怎么看自己的问题。自然其实是被动来接受,或者是接受不了的,人是施压的这一方。那么人有没有这样的意识?传统上人类懂得我们是靠自然的,比如打猎的部落会有规矩说怀孕的母鹿不打,要打那些老的公鹿,因为它们对种群的贡献会越来越少了。但人口在增长,特别是工业革命之后经济进入了一个不断增长的模式,人们逐渐突破了与自然相对平衡的关系,生态迅速恶化。所以在上世纪60、70年代的时候,在第一波人类历史上的环境运动的浪潮里面,就出现了这种呼声,大家可能都知道《增长的极限》这本书,谈的就是这个问题,到今天其实并没有超越这个话题,即人类不可能超越自然的供养。可是人们会有意无意地回避这样一些问题,只为追求社会的增长、经济的增长、收入的增长。我们确实这些年看到了增长带来很多的福利,我们的生活越来越方便,物质条件越来越好,所谓的物质文明。也许人类有资格享受这些东西,这是我们创造出来的文明,但是这个文明是有代价的,是以另外一些生命的丧失为代价的,比如说,农田是以开发森林和湿地或者滩涂为代价的,这意味着生活在这儿的原本的生物没有了,有些直接绝灭了,有些被赶到其他地方。所以说到人跟自然的关系,实际上是人怎么来理解自己的生存与发展。我们为什么可以无限地增长?不管是从伦理道德上来讲,还是现实的可能性上来讲,都应该思考这样一个问题。

三联生活周刊:2021年5月份,有一段视频讲西双版纳的15头象从它们住的地方开始往北走。当时这些视频传出来之后,大家对15头象很关注。它们回到了西双版纳,这件事就完美解决了吗?

吕植:大象原来是广布的一个物种,到黄河流域都是有大象的。人在发展过程中挤占了其他物种的生存空间,熊猫就是其中一个,其他大型的物种,象也好,犀牛也好,也都是同样的命运。犀牛在我国灭绝了。从70年代到现在,中国的大象有一个缓慢的恢复增长的过程,大象喜欢比较平缓、海拔低的地方,但现在很多这样的地方种上了经济林,与增长的大象种群出现了矛盾。西双版纳正在建设国家公园,国家公园到底应该为大象准备多少空间和资源?这是需要回答的一个问题。

三联生活周刊:我看你主编的《中国大猫》这本书里面提到,像俄罗斯的雄虎,它需要1000平方公里的家,雌虎也需要有400平方公里左右,老虎需要这么大的地方吗?

吕植:每一个地方的动物,生活范围不太一样,实际上取决于它的食物资源。食物很丰富的地方,它可能就不用跑很多地方。在大型的食肉动物,特别是猫科动物里面,虎现在是比较濒危的一个种。濒危的原因,一个是猎物被打得没有了,另一个是森林的连续性越来越弱。我自己没有研究老虎,但是我研究的雪豹也是类似的,在不同的地方,根据食物资源的情况,它的活动范围很不一样,比如说在三江源它的食物资源非常丰富的地方,可能活动范围不到100平方公里,但是在食物密度低点像蒙古或者是巴基斯坦这些地方,活动范围就有可能上千公里。它的活动路线则跟栖息地的形状、地貌有关。如果有足够好的栖息地和食物资源,老虎种群恢复起来会很快。如果栖息地不够好,你把圈养的老虎放归,没有合适的食物资源,放归它也很难生存。我们说做自然保护,不光是保护某一个物种让它活下来,像图书馆保存善本图书一样把它在那儿放着就行,自然保护是保护一个生活的系统。

三联生活周刊:以我的愚见,好像野外的熊猫它是有1500只还是2000只,对人的影响不是那么迫切,不像自然灾害或者冰川融化海平面上升,更有紧迫性?

吕植:你是怎么把熊猫的消失和冰川融化、海平面上升分开的呢?这都是同一件事儿。熊猫没法生活了,意味着环境不好了,没有别的原因,而环境不好了才会有海平面上升、冰川融化,这是同一件事,只不过是你从不同的侧面看到或者选择不看的问题。1500只熊猫还是2000只熊猫,对一个生活了几百万年的物种是多了吗?人类马上就达到80个亿的人口,跟几千只熊猫相比,那么熊猫是约等于零。我给你一个数字,整个地球上的哺乳动物,包括人在内,如果称重的话,人类占了60%多,然后为了养活人类而饲养的家畜,比如牛羊,又占了30%多,所以剩下了多少呢?不到百分之五,才是野生哺乳动物。且不说它们变成这么少是跟我们直接有关系,反过来说,我们的生活有没有受到它们的影响,其实人类大可以试一下,就是把这个地球的物种全都灭了,看人生活得怎么样,我相信人不会好的,因为其他动物活不下去,是地球环境变坏的一个指征,人也在依靠同一个地球。

三联生活周刊:说到《中国大猫》这本书,里面有一个细节,说在哪里架设红外相机需要工作者有一种直觉,那你能介绍一下需要什么样的直觉吗?

吕植:红外相机本身它是一个傻瓜相机,然后放在一个防水的壳里边。相机有一个红外触发的装置,红外线是靠温度来触发的,所以有体温的动物路过,它就会被触发,然后自动拍摄。摆红外相机,有的人摆了可能拍到的东西很少,有的人拍了很多,跟你对所在环境的熟悉程度和对动物习性的熟悉程度是有关系的。

我早年在做熊猫研究的时候,对这一点体会非常深刻,因为我的几个师傅里有很好的猎人,跟着他们爬山,会学习很多的东西,包括怎么走路、脚踩在哪儿能省劲,眼睛看什么地方,哪些细节,都是非常有讲究的。这个东西很难用语言来描述,都是用身体来传承,我的做法就是踩着师傅的脚印走。我花了两年的时间跟他们学习观察,我觉得这个过程是对人的自然性的唤醒。动物在森林里走路,动物是怎么想的?动物想在哪儿撒泡尿?这块石头对它来说意味着什么?最熟悉动物的就是经常打猎的那些人,他们理解动物是怎么回事,这些人变成保护者以后,也是最棒的一批工作者。我把这个东西称为人的自然性,就是跟游泳所需要的水性一样,本身是我们基因里有的,但是我们会忘掉。

三联生活周刊:我前不久刚看了一本书叫作《在黄昏起飞》,其中有一篇文讲“那些动物教给我的事”,这是英国作家海伦·麦克唐纳写的,我先说一段:“因为研究观察与动物打交道的时间越多,塑造它们的故事就会出现更多的变化,这个故事将变得更加丰富。想到家园对一只鲨鱼或一只迁徙的鸟的意义,扩展了我对家园这个概念的理解。了解到啄木鸟的习性,是几只雄鸟和雌鸟共同养育一窝幼雏之后,我对家庭的观念也有所改变。对动物的了解越多,我越发觉得表达关心、体会忠诚,热爱一个地方,穿行在这个世界正当的方式也许不止一种。”我也问吕老师一个稍微矫情一点的问题,你跟动物打交道那么多年,你觉得动物教给你什么事?

吕植:其实我今天做的所有事情都是熊猫教给我的,我说是熊猫选了我,不是我选了这个行业,实际上因为我觉得野外好玩就去了,结果看到熊猫生活的森林要被砍,放眼一看不仅是这几只熊猫,是所有的熊猫都在落难,所有的跟熊猫生活在一起的动物也在落难,其实是这个地球在落难。我确实一开始并没有有意识地说要去理解动物、跟动物共情,但是观察了以后,就像海伦·麦克唐纳说的,让你了解到原来你对家的概念的理解是不够的、狭隘的,这么多的动物都在用同样的空间,在这个地方生活,所以这个家也是它们的家,这个森林也是它们的森林。对人来说,砍伐树木、制造木材,森林成为挣钱的地方,对动物来说,就是活不下去的一个地方。这两件事,哪个更重要?一个动物活得下去、活不下去,取决于你砍不砍这棵树,而这棵树你是拿来给你的孩子挣钱吃饭,这两个哪个重要?有的时候,选择并不是那么容易做出。

我觉得生活在这个世界上,不光是看动物,看别人的生活也同样能够引起类似的内心的呼应,它就是超越生存的一种感受,超出你只关注自己的一种感受。其实人类的世界有“亮光”的地方,利他,能感觉到我们是有希望的,就是所谓的“利他心”,共情能够带给你很多不一样的东西。

熊猫帮我打开了这扇门,然后我不断在看更多的事情,包括不同的民族的文化、原住民的文化。比如说众生平等,这是非常伟大的一个说法,让你突然意识到,原来在我的教育系统里根本没有的一些东西,它不是不存在。每个人都有自己的狭隘性和局限性,多看、多接触不同的人和不同的生命,对我们都是有教育意义的。 行读图书奖吕植