刘香成:短视频时代,“决定性瞬间”还存在吗?

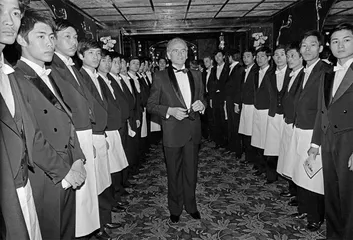

作者:张星云 1981年,中国开始生产可口可乐。在北京故宫卖可乐的摊位前,刘香成拍下一位穿着军大衣的小伙子,他将手里的可乐举向镜头,背后是紫禁城。同样是在1981年,中国恢复高考后不久,刘香成晚上去天安门广场散步,拍下学生们利用广场的灯光席地读书的场景。而在另一张照片里,刘香成提出为老年的溥杰在故宫里拍一张肖像,那天他们进入故宫时已经是下午,快要清场关门了,刘香成找来一张椅子,让溥杰坐在大殿前,溥杰斜身坐,特意没有坐在中轴线上,镜头里的他笑容洋溢,满脸轻松。

1981年,中国开始生产可口可乐。在北京故宫卖可乐的摊位前,刘香成拍下一位穿着军大衣的小伙子,他将手里的可乐举向镜头,背后是紫禁城。同样是在1981年,中国恢复高考后不久,刘香成晚上去天安门广场散步,拍下学生们利用广场的灯光席地读书的场景。而在另一张照片里,刘香成提出为老年的溥杰在故宫里拍一张肖像,那天他们进入故宫时已经是下午,快要清场关门了,刘香成找来一张椅子,让溥杰坐在大殿前,溥杰斜身坐,特意没有坐在中轴线上,镜头里的他笑容洋溢,满脸轻松。这些照片早已成为中国改革开放的代表性画面,作为“构建20世纪中国在海外形象”的摄影师之一,刘香成对中国社会变化的精彩记录,可以说与三位著名的玛格南摄影师亨利·卡蒂埃-布列松、马克·吕布、罗伯特·卡帕齐名。

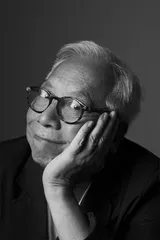

刘香成在福州和香港度过童年,之后赴美求学,师从《生活》杂志著名摄影师基恩·米利,并从上世纪70年代末开始,先后作为《时代》周刊和美联社的特派摄影记者常驻中国,是最早被派驻中国系统报道改革开放的国际摄影记者之一。此后他的职业足迹走过美国、印度、阿富汗、韩国和俄罗斯,并因此获得了瞩目的成就。

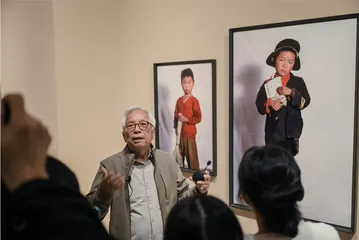

浦东美术馆偌大的展览空间中,展出的刘香成拍摄的图片不再遵循年代的序列,而是根据不同主题被编排安置在墙上,工作人员甚至会告知,观展并没有严格的起始顺序,可以从展厅的任意入口进入。实际上,走进展览的任一单元,都能看到墙上挂着我们从小熟悉的历史影像,那些刘香成曾经捕捉到的决定性的历史瞬间,曾获普利策奖的戈尔巴乔夫的那张照片就是其中之一。

1991年12月25日,刘香成作为美联社苏联特派摄影记者,被邀请进入克里姆林宫,到了现场他才知道,戈尔巴乔夫要对全苏联做新闻直播,宣读苏联解体的声明,而他是现场唯一的摄影师。苏联官方要求他不在直播时拍照,因为相机的快门声音会影响直播录音,于是刘香成反复思考,决定在演讲结束时,拍下戈尔巴乔夫合上讲稿的瞬间。他将相机快门速度调到1/30秒,这几乎是摄影师手持相机能够使用的最慢快门速度。按下快门之后,他立刻一路奔跑回去冲洗照片,以确认自己是否拍下了那个瞬间,路过红场的时候,正巧看到苏联的旗帜落下,俄罗斯的旗帜升起。最终我们在这张知名照片中看到难忘的场景,戈尔巴乔夫满身疲惫,身体半倾,正在合上那纸决定着苏联命运的讲稿。

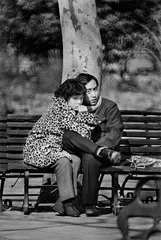

我们的采访约在了刘香成上海的家附近。一间咖啡馆里,坐在我面前的刘香成精力充沛,思路清晰,我们的谈话是从美国《国家地理》这件事开始的:就在近日,一则《国家地理》杂志的新闻在网上传播,这家以图像报道著称的杂志宣布解聘最后一批撰稿人,并决定从明年开始不再在报刊亭售卖。在《时代》《生活》《国家地理》,乃至玛格南图片社,这些当年响当当的名字开始退出舞台中心的当下,纪实摄影到了“至暗时刻”吗?纪实摄影如何继续保持与时代的关系?在短视频比图片更加普及的当下,“决定性瞬间”还存在吗? 1980年,北京,解放军士兵纪实摄影,从黄金时代到低谷

1980年,北京,解放军士兵纪实摄影,从黄金时代到低谷

三联生活周刊:最近《国家地理》杂志解聘了最后一批撰稿人,并决定从明年开始不再在美国报刊亭售卖。以你的经历来看,摄影师与杂志的关系是什么样的?现在这种关系发生了什么变化?

刘香成:我当时是与《时代》周刊签了合同的正式员工,但与《时代》周刊签约的摄影师并不多。总体来说,在西方,摄影记者和文字记者有着一套长久、成熟的自由撰稿机制。西方有成熟的图片社,玛格南、西格玛、伽玛等,它们会与杂志社、报社以新闻专题报道或计件的方式进行合作。《国家地理》也是处于西方完善的自由撰稿体系中的,他们此前不仅有签约摄影师,也一直与图片社的摄影师进行合作。互联网的普及转变了很多摄影师的工作条件,我认为最大的影响是,越来越多摄影师自愿成为没有签约的自由摄影师。

三联生活周刊:看你在浦东美术馆的展览,有一种感触,你曾经见证、经历、拍摄到了那么多历史的重要时刻。是否可以说,上世纪下半叶是纪实摄影最辉煌的时代?你是否觉得,你们这一代纪实摄影师有着时代“红利”?

刘香成:举个例子,在那个年代,出了一个社会新闻事件,很多通讯社摄影记者都会到现场,比如路透社、法新社,甚至一些小图片社的摄影记者也会从各地赶到现场。

他们有一套完善的工作流程。那时候很多图片社摄影记者还在用反转片胶片拍摄,这边拍,另外一边就用飞机把胶卷寄回巴黎或者纽约总部,在那里会有专人冲洗,再把一张照片复制很多份,然后就像今天的外卖小哥一样,会有人骑着摩托车把一摞一摞的反转片送到各大杂志社。与此同时,像美联社等大通讯社在每家报社、杂志社办公室里都有他们专用的通信机器,这些大通讯社也会通过机器将现场拍摄的图片传到各个杂志社。

在这种情况下,拍得好的图片会受到各个杂志社、报社的图片编辑的重点关注。因为那个时代的媒体刊物都是以广告收入为主,它们有钱、有资源,图片编辑们并不在乎最后的封面图片是不是自己的摄影记者拍的,而是选择他们能得到的最好的图片。最后的结果就是,从东京、纽约到伦敦、巴黎、汉堡,在报道重要新闻的时候,各国、各地媒体会不约而同地使用同一张新闻图片,即最好的一张,作为封面或者头版图片,这也就导致了图像的全球化,也很容易产生出经典照片。它好像有了生命力,会被重复使用,报纸先用,然后杂志用,然后出影集,然后是展览,过了一段时间,又作为历史图片被再次使用。所以,那个年代最好的图片甚至比文字的传播还广泛,最终往往成为全球化的集体记忆,比如登月、柏林墙倒塌、苏联解体。

三联生活周刊:那么在如今的社交媒体时代,数码摄影取代胶片,短视频比摄影更加普及,“决定性瞬间”还存在吗?

刘香成:上世纪我出去拍摄会背两三台相机,每卷135胶卷能拍36张照片,拍摄完回到分社,我往往会发现每卷胶卷里有10张左右没有曝光的照片。那是因为我们很在乎,很谨慎,不想在突发事件发生的瞬间发现自己的胶片用完了,那对我们来说是噩梦,所以我们会在一卷胶卷还没拍完的时候就提前更换,拍摄也是一个需要实时观察、谨慎计算的过程。

如今完全不一样了,将一个芯片放在相机里,一下能拍成百上千张图片。相机本身在方方面面都有了进步,自动对焦、自动测光,产生的影响是,图片量爆炸性地增长。

同时,图片的展示方式也发生了巨大变化:从报纸变成了小小的手机屏幕。最初报纸的版面是很大的,后来变成“小报”,但依然版面很大,一版也许就能排上几张照片,其中有一张照片尺寸很大,甚至能够占满四分之一版面。后来人们用网页浏览器看新闻,新闻网站上有一个“新闻相册”的功能,一点开会有十几二十张小图片在那里转来转去,这改变了观看图片的习惯。

这一系列变化,产生了一个负面效果,就是一些人所说的“图像的民主化”,因为图像总量变得巨大,摄影师和图片编辑在拍摄和选择图片时都不再像曾经那样精细挑选了。这一影响是巨大的,不单单是对社会新闻或影像传播,而是会影响所有信息的传播。当然不排除一位优秀的摄影师在社交媒体时代仍能够从选题到拍摄都精心准备,最后创作出一组很好的图片故事,放在网上大家都会转发,他得到的曝光率依然很高。但总体来说,无论文字记者还是摄影记者,现在都是在这个行业的低谷。 1991年,莫斯科,两名女清洁工于克里姆林宫内合影留念讲故事的动力依然存在

1991年,莫斯科,两名女清洁工于克里姆林宫内合影留念讲故事的动力依然存在

三联生活周刊:如果往大了说,你觉得行业这些年发生了什么样的变化?

刘香成:我当初作为特派记者回中国工作,从1978年到1983年,这五年里没有人告诉我应该去做什么,所以我有时间去认识很多朋友,去听他们介绍他们眼中的中国。举个例子,有一次去看吴祖光的戏《风雪夜归人》,那时在北京冬天里还能看到从张家口进城的骆驼队,会经过天安门,这边下着雪,那边骆驼就进城了。然后再看吴祖光戏里那个年代,也是骆驼进城,通过天安门,你就会把很多事情串在一起。我觉得这种对社会的观察是有深度的,哪怕只是个切面,里面也会有很多内涵。

做过特派摄影记者的人不多,我做了26年,但我和文字记者打交道更多,而很少与摄影师在一起,因为他们一天到晚都在聊设备、聊相机,但相机对我来说只是个包袱,太重了。如果要观察一件事或者一个社会,总要找到一个切入点。如果你一直身处这个社会,在这个社会长大,也许很多事情反而看不到,但如果你能够比较不同社会的现状,拍摄的画面就更容易被不同文化背景的人所理解,能够从一幅画面里吸收更多信息和内涵。

比如中国或者日本摄影师拍摄的图片,与西方摄影师就很不一样。我有时会对他们开玩笑说,赶紧把你的广角镜头扔了吧,你拍了太多广角了。因为用广角镜头是个懒惰的行为,不需要去靠近,不需要切入点,拍出来的画面里包含很多东西,人家不知道你想表达什么,更没有情感传达。 三联生活周刊:你创办上海摄影艺术中心已有8年时间,在那里办过很多纪实摄影展览。最近的新展“新纪实摄影”展出了一些中国年轻摄影师的纪实摄影作品,将这些与你在浦东美术馆的展览做对比会很有意思。与你辉煌的职业生涯不同,如今的这些年轻人可能不是职业的新闻摄影记者,他们也没有机会去拍摄那些大场面或者重要的历史事件,他们可能只去拍一些自己身边的人,或者用镜头去寻找自己的故乡。你怎么看纪实摄影从上世纪到现在发生的类似变化?

三联生活周刊:你创办上海摄影艺术中心已有8年时间,在那里办过很多纪实摄影展览。最近的新展“新纪实摄影”展出了一些中国年轻摄影师的纪实摄影作品,将这些与你在浦东美术馆的展览做对比会很有意思。与你辉煌的职业生涯不同,如今的这些年轻人可能不是职业的新闻摄影记者,他们也没有机会去拍摄那些大场面或者重要的历史事件,他们可能只去拍一些自己身边的人,或者用镜头去寻找自己的故乡。你怎么看纪实摄影从上世纪到现在发生的类似变化?

刘香成:我很重视每一件事情的过程,年轻人现在可以拍这种新纪实,但是他们会成长,他们的兴趣会慢慢发酵。我觉得很多事情不好做这样或那样的归纳,因为写作、摄影与绘画等创作一样,都是一个孤独的个人旅程。中国的传统是尊重学者、专家,我担心我说了什么之后,会有很多年轻人认为就应该照着我说的这样去做,那他的路只会越走越窄。刚刚开始工作时我也不知道要做什么,这些需要自己去探索。现在一些北京美联社的年轻记者见到我,会觉得我曾经做的事情放到现在是不可想象的,我说这个机会要你们自己去创造。

回到我们那个年代,在美国,你最少要拥有三年报社工作经验才能报名申请进美联社。进入美联社后,你可能要在得克萨斯州或者新泽西的分社工作很长时间,如果足够优秀,才会派去华盛顿总社,在华盛顿还要熬很多年才有可能被派出去,成为特派记者。在我的职业生涯中,曾作为特派记者在北京、洛杉矶、新德里、首尔、莫斯科工作过,不是去一个地方一两个月,而是把全家都搬过去,在那里一待四五年,这一点我觉得也不能说不幸运。

当年很多人不明白,我为什么离开南加州那么好的海滩、棕榈树、阳光、蓝天,跑到印度去做特派记者。因为我心里面很明白,我在纽约的那些同事们,觉得我此前做北京特派记者时很成功是因为我的语言和文化优势,所以我要去一个他们都觉得很难的地方。于是我就去印度,今天在孟加拉,明天在尼泊尔,后天在巴基斯坦,然后是斯里兰卡内战,苏联进兵阿富汗,我成了第一个进入阿富汗的西方媒体记者。美联社特派记者调分社是很大的一件事,但正是因为前面的这些经历,我才得以被派到莫斯科做特派记者,如果我没有在中国做好,没有在印度做好,就不会有后来这些事情。

三联生活周刊:你认为AI影像会对摄影产生影响吗?

刘香成:当然会,但是又怎么样呢?你不能够拒绝科技,但是我曾经说过,AI怎么表达你的思想?人有一种无穷的需求,就是讲故事,无论技术如何迭代,人们讲故事的动力依然存在,是“你和我”之间的关系,是证明“我还存在”的纽带,因此理解他人、待人有情,将依旧是摄影师的必要修养。 刘香成

刘香成