字体缩小

字体增大

在采与不采之间

作者:牛东平 自创世至今,文章就只分为两种,一种是被采纳了的,另一种是没被采纳的。被采纳的,不代表写得好,而没被采纳的,也不代表写得差。在没被采纳的文章中,还包括暂时未被采纳、以后可能会被采纳的。当然采纳只是一个统称,它可以分为很多小类,比方说被某某编辑采纳,被某出版社采纳,被读者采纳。而文章也只是一个虚指,如果字数少可称为文案,字数多就是一本书,这些都算是文章。总的来说,不被采纳的文章都是相似的,而被采纳的则各有各的不同。

自创世至今,文章就只分为两种,一种是被采纳了的,另一种是没被采纳的。被采纳的,不代表写得好,而没被采纳的,也不代表写得差。在没被采纳的文章中,还包括暂时未被采纳、以后可能会被采纳的。当然采纳只是一个统称,它可以分为很多小类,比方说被某某编辑采纳,被某出版社采纳,被读者采纳。而文章也只是一个虚指,如果字数少可称为文案,字数多就是一本书,这些都算是文章。总的来说,不被采纳的文章都是相似的,而被采纳的则各有各的不同。文章分标题与内容,这就又引发了进一步的问题。有的文章标题被采纳,而内容不太行,只能算标题党;也有的文章,标题没被采纳,但内容非常带劲。比如萨特年轻时处心积虑写了部叫作《关于偶然性备忘录》的小说,没被采纳;把标题改为《关于心灵孤寂的论文》,依旧未被采纳;最后编辑把标题改为《恶心》,一时间成了畅销书。尼采也写过一本《一个心理学家的闲荡》,后又辗转改为《一个心理学家如何提问》,也是经编辑引导,最终定名《偶像的黄昏——或怎样用锤子从事哲学思考》。可见,标题很重要。

黄仁宇先生写作《万历十五年》时,遇到了更复杂的问题。书写完了,但大学出版社觉得这书写得太通俗了,而社会上的出版社又觉得太学术化,于是两方踢皮球。当时黄仁宇已经很久没有科研成果,根据所在大学的考核标准,他有被裁员的风险。果不其然,就因为无法出版,他最终成了一个失业教授。虽然此书日后被奉为经典,但黄仁宇为此一直意难平。

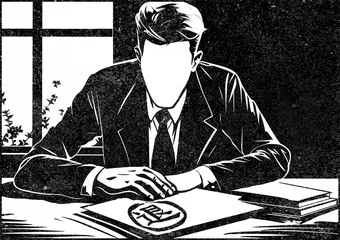

文章从作者通向读者,必经过编辑,他们一夫当关,有万夫不当之勇。作者这种人,身份里天然带一种希望被采的激情,而读者这种人,身份里有一种想要到处去采点什么的欲望,所以他们是天造地设的一对。而编辑的工作,有点像是在采摘。我怀疑这帮人,面对众多备选,是不是常有“采菊东篱下,悠然见南山”的神气,或许他们经常在书桌前沉思“采还是不采,这是个问题”。

在采这件事上,读者拥有绝对自由。有的书只被少数人采纳,比如像《存在与时间》之类,也有的容易被大部分人接受。有的读者得意忘言,只取精华,有的则得言忘意,只是用作消遣,还有的读者在采过之后,知行合一。读者与作者,世世代代都是缘,而又缘深缘浅,聚散无常。而文化就是一种关于采的量子纠缠,我们在采与不采间来回摆荡,像海上的波浪。