动力电池的演进:逐步解决使用痛点

作者:杨璐/ 在政府层面,新能源汽车的发展完成了顶层设计,剩下的就交给动力电池公司了。毕竟,新能源车能否成为一个新兴战略产业,最终要看在跟燃油车的市场竞争中能否赢得消费者。首先得是能跑起来,也就是解决续航里程的痛点。实际上,锂离子电池在跟镍氢电池、氢燃料电池的“赛马”中胜出,就是它在续航里程问题上的表现更好、更方便。

在政府层面,新能源汽车的发展完成了顶层设计,剩下的就交给动力电池公司了。毕竟,新能源车能否成为一个新兴战略产业,最终要看在跟燃油车的市场竞争中能否赢得消费者。首先得是能跑起来,也就是解决续航里程的痛点。实际上,锂离子电池在跟镍氢电池、氢燃料电池的“赛马”中胜出,就是它在续航里程问题上的表现更好、更方便。中国新能源汽车走的是“绕开大路走两厢”的战术,“两厢”指的是大巴等商用车和低速电动车,“大路”指的是乘用车。从“两厢”向“大路”转化时,锂电池原有的技术路线遭遇了挑战——能量密度不够。

“两厢”阶段,电动大巴有的是空间放电池。我在比亚迪的展厅里看他们研发的第一代深圳电动公交车,车厢中部空间明显比前后部分要狭窄,站不了太多乘客。因为两边像砌了两堵墙,里面都是电池。低速电动车走不远,也不用考虑能量密度问题。乘用车底盘上留给电池的空间比电动大巴可小多了。它开得却要更远更快,对动力的要求比大巴车高。2016年,四部委《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》引入了电池能量密度的门槛,逐年增加续航里程的要求。要想获得补贴,中国的动力电池公司就像参加了跳高比赛,续航里程就像横杆,每年都要跳得更高才能继续留在比赛场上。

锂离子电池的制造企业为了适应新形势,就得转向能量密度更高的技术路线,也就是说从跟镍氢、氢燃料电池“赛马”时,磷酸铁锂做正极材料的锂电池,变成用镍钴锰酸锂做正极材料的锂电池。锂离子动力电池就此出现了两个“行话”,一个是磷酸铁锂做正极材料的磷酸铁锂电池,一个是镍钴锰酸锂做正极材料的三元电池。

三元电池后来居上,压倒磷酸铁锂电池了。徐兴无说:“这个补贴政策,明显就是按照三元材料去的了。比如说你要求电池整包的能量密度做到140Wh/kg,三元材料容易做到,但磷酸铁锂当时很难做到。磷酸铁锂电芯能量密度的天花板是140Wh/kg,你要做成电池包,还有70%~80%的成组率,能量密度就变成110Wh/kg了。这样的能量密度的电池,放在乘用车上是不能用的,太重了,所以,磷酸铁锂就很难走下去了。大家都去做三元电池了。”

客观讲,这个政策抓住了那个阶段新能源汽车发展的牛鼻子。比亚迪集团,弗迪电池公司技术总监孙华军说:“一方面新能源汽车的基础设施比如说充电桩,到目前为止从整体需求上来讲,其实还不够。另外一方面,消费者能否真正接受电动汽车这么一个新事物,续航是关键。比如说锂电池,如果叠加北方冬天,再加上一些衰减,续航是会打折的。那时候会出现因为续航不够导致趴窝的问题。在消费者印象里,电池续航不够,充电找不到充电桩来不及充,充电速度还慢,这些因素就是新能源汽车行业发展的瓶颈。”

补贴是非常有力的导向工具。能量密度的补贴政策出台之后,三元电池的市场占有率上升很快。2018年,国内动力电池累计产量70.6GWh,其中三元电池占比55.5%,磷酸铁锂占比下降到39.7%。

这个故事没有结束。随着市场占有率升高,三元电池安全性的劣势就突出了。孙华军说:“当发生一些特殊情况的时候,三元电池会释放活性氧或氧气。高温失控的状态下会导致电池剧烈反应。所以,在发生事故的时候,可能电池会在短时间内燃烧爆炸,驾乘人员来不及逃生。”就在三元电池超越磷酸铁锂路线的2018年,中国工程院院士杨裕生在2019年一次汽车发展论坛上说:“根据不完全统计,我国2018年烧了51辆,因为有人有意删除烧车新闻,所以统计不准。其中90%以上是用三元电池的纯电动车。”他认为,高镍三元锂电池不应该是电池今后的发展重点,建议把补贴取消,或者补贴不和里程挂钩,不和现在的电池比能量挂钩。如果把政策改变,高镍三元电池不必冒险去做。

车规级零部件,安全性是红线。有动力电池行业从业者告诉我:“国家有关部门其实做过很多讨论,电池出过好多问题,但它作为一项创新技术,还是要宽容。”动力电池“硬着头皮”继续发展,但政策对安全性提出了明确的要求。2020年5月,工业和信息化部颁布了一系列电动汽车强制标准,其中就包括一条“要求电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,为乘员预留安全逃生时间”。这条强制标准被很多人解读为针对三元电池,从之前发生的自燃事件来看,多款搭载了三元电池的电动汽车从自燃到汽车着火的时间在几十秒内。磷酸铁锂电池的反转

第二个回合,磷酸铁锂电池杀回来了。

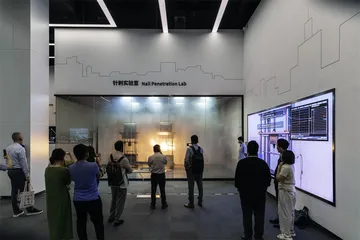

我在比亚迪总部观看了一场针刺实验。在此之前,我数次看过这个实验的短视频,但真正亲临现场而且有心理准备的情况下,还是吓了一跳。在针刺向电池外壳的瞬间,电池喷火爆炸。速度快到我来不及按下手机的拍照键。针刺实验是一种相当专业的实验,它的原理是钢针刺穿电池时,钢针提供了电池内部短路的通路,电池的电能转化为热能。短路造成短时间内能量的集中爆发和释放,有可能冒烟、漏液、起火爆炸,联想到自己如果是坐在车里,我就觉得很害怕。 比亚迪把针刺实验设计为对照组,一块是三元电池,一块是磷酸铁锂电池。针刺进三元电池的时候,电池瞬间爆炸。针刺进磷酸铁锂电池的时候,电池没有起火。孙华军说:“磷酸铁锂的热稳定性好,也不会释放氧气。当发生一些极端情况的时候,它总的发热相对比较少。”

比亚迪把针刺实验设计为对照组,一块是三元电池,一块是磷酸铁锂电池。针刺进三元电池的时候,电池瞬间爆炸。针刺进磷酸铁锂电池的时候,电池没有起火。孙华军说:“磷酸铁锂的热稳定性好,也不会释放氧气。当发生一些极端情况的时候,它总的发热相对比较少。”

2020年,比亚迪推出了刀片电池,它就是用磷酸铁锂做正极材料的,但能量密度达到了三元电池的水平。这款电池现在除了在比亚迪自己生产的车上使用,还开始供应给其他国内外车企。刀片电池开了一个头,磷酸铁锂电池正在扭转三元电池的优势。2023年世界动力电池大会上,苗圩说:“我们统计,在2019年6月的时候,三元电池装机量占比75%,磷酸铁锂电池装机量占25%。当时,三元电池占绝对的优势。但是这两年发生了逆转,今年第一季度,磷酸铁锂电池装机量占比达到68.2%,三元电池仅占31.7%。”

比亚迪先是搞清楚了局限磷酸铁锂电池续航里程的原因是什么。跟其他动力电池公司相比,比亚迪因为自己也生产整车,动力电池和整车的团队沟通起来更顺畅,可以在一起讨论。孙华军说:“汽车的电动化平台出来之后,它给我们动力电池的空间已经定死了。在这个有限的空间里,我们主要思考的是影响电量的到底是电池的体积能量密度,还是重量能量密度。在2018年、2019年前后,我们认识到是体积能量密度。所以,我们计算了一下电芯到Pack的空间利用,发现按照传统的模组方案,有60%的空间浪费掉了。这其中有的是空气,有的是各种连接的结构件等,我们想在给定的空间里怎么进行重新布置,能够提高体积能量密度。”

刀片电池是头脑风暴的结果,王传福也参与了研发。孙华军说:“当时在青海,整车团队在王总的带领下,和包括电池团队在内的大家一起讨论。然后,我们就排出来刀片电池这个方案,算了一下体积利用率从40%提升到60%,磷酸铁锂的能量就够了。”

磷酸铁锂除了安全性之外,还有成本和资源上的优势。孙华军说:“三元电池的技术路线用的是镍钴锰,其中镍是比较稀缺的资源,钴特别贵,钴很大产量不在中国而在非洲。所以,这些原材料就比较容易被上游控制和炒作价格。磷酸铁锂中,磷和铁都是地球上的丰富资源。资源安全和原材料价格稳定,我觉得是磷酸铁锂路线两个非常关键的长处。”国轩高科也一直都没有放弃磷酸铁锂的技术路线,徐兴无算了一下按照现在的发展势头,钴资源一二十年的时间就用没了,镍30多年也就没了。“这样的话,你一个产业怎么长远发展?”徐兴无说。他见到在新能源汽车发展上很有影响力的欧阳明高院士,把这笔账给他也算过。“反正大家一哄而上三元的时候,我就给他泼了一点冷水。”徐兴无说。国轩高科在磷酸铁锂路线上也一直在投入研发,能量密度不断突破,最开始是突破了140Wh/kg,一直到2019年,徐兴无说,他们做到了190Wh/kg。这个数字突破了业内曾经普遍认为的磷酸铁锂能量密度的天花板140Wh/kg。

技术突破:寻找续航里程和安全性的平衡

消费者肯定是既要安全性,也要续航里程的。三元电池的技术路线也有突破。它在发挥能量密度长处的同时,通过结构创新增加安全性。2021年,广汽埃安推出了弹匣电池1.0版,同时还公布了中国汽车技术研究中心的测试视频,对使用弹匣电池技术的三元锂电池整包进行针刺热扩散实验,结果显示热事故信号发出5分钟后,仅出现短暂冒烟,无起火和爆炸现象。弹匣电池实际上是一种安全系统,通过隔热的电池安全舱、极速降温的速冷系统等提高安全性。广汽埃安的电池研发总监王清泉说:“供应商电芯的生产工艺怎么做,我们不会去限定,不管你是什么形状或者尺寸,或者是做卷绕工艺还是叠片工艺,理论上我们都可以拿过来,做成模组以后兼容到我们的弹匣系统里面。” 实际上,随着行业对电池的认识不断推进,电池的竞争已经从磷酸铁锂和三元材料的竞争,转为电池包技术和工艺创新的竞争。因为,大家觉得实现使用安全才是一条现实的道路。中科海钠的市场负责人康利斌说:“你可以把电池的隔膜看成引线,引线一抽,往上一扎就是个手榴弹。不管你是固态还是三元或者磷酸铁锂,电芯本质上都不安全。但是,使用安全是可以去努力实现的。第一个就是看它本身的一些参数,包括电压、温度还有电流;第二个就是它的封装结构,还有控制条件。其实光靠材料,钴酸锂是最不安全的,你拿个针尖,点一下,立马起火爆炸,但没有人觉得自己手机上的钴酸锂电池不安全,因为它在使用安全层面已经做得很好了,所以大家就不关注它的本质安全了。所以我们要把焦点放在消费者关注的地方。”

实际上,随着行业对电池的认识不断推进,电池的竞争已经从磷酸铁锂和三元材料的竞争,转为电池包技术和工艺创新的竞争。因为,大家觉得实现使用安全才是一条现实的道路。中科海钠的市场负责人康利斌说:“你可以把电池的隔膜看成引线,引线一抽,往上一扎就是个手榴弹。不管你是固态还是三元或者磷酸铁锂,电芯本质上都不安全。但是,使用安全是可以去努力实现的。第一个就是看它本身的一些参数,包括电压、温度还有电流;第二个就是它的封装结构,还有控制条件。其实光靠材料,钴酸锂是最不安全的,你拿个针尖,点一下,立马起火爆炸,但没有人觉得自己手机上的钴酸锂电池不安全,因为它在使用安全层面已经做得很好了,所以大家就不关注它的本质安全了。所以我们要把焦点放在消费者关注的地方。”

2022年,宁德时代推出了麒麟电池。它也是在发挥三元电池能量密度长处的同时,通过结构创新增加安全性。根据宁德时代发布的资料,麒麟电池的电池包将水冷功能件置于电芯底部和电芯之间,使换热面积扩大4倍。电芯控温时间缩短到原来的50%。在出现极端情况时,电芯可以急速降温,有效阻隔电芯间的异常热量传导。

2020年,特斯拉推出了4680型号的圆柱电池,对一直存在的大圆柱电池限定了型号和尺寸,成为市场追捧的热点,这也是一种结构创新。亿纬锂能是中国企业里推进大圆柱产品最快的公司,已经取得了宝马的订单,成为其2025年推出的“新世代”车型的动力电池供应商。为了就近服务客户,亿纬锂能已经在沈阳和匈牙利投资建厂。亿纬锂能大圆柱电池技术中心产品总监刘静说:“圆柱的结构强度比较高,我们通过一些设计让电池被触发的时候,可以通过防爆阀去把能量爆发出来,而不是通过顶部或者侧面爆喷把能量传递给周边电池。如果是传统的电池,它的能量传递到周边,周边电池可能会受热,发生蔓延效应。圆柱电池成组的话,它的中间是有缝隙的,电池间接触面也比较小。”

安全性变得越来越被关注之后,针刺实验已经无法引起轰动效应了。今年,埃安推出了弹匣电池的2.0版本,他们设计了一个枪击实验,来模仿电池可能遇到的极端环境。王清泉很坦率地说,选择这种形式,一个是从宣传效果上来考虑的,因为针刺实验大家比较熟悉,但它对电池的创伤面不是很大,而且速度也比较慢;相反,枪击带来的创伤面就大得多,而且瞬间击穿的层数,不是一个电芯,可能是三到五个电芯,这样对安全性的挑战会更大。最后,他们做到了24小时无明火。“24小时无明火的话,其实电池包的温度已经降下来了,不会再复燃了。而且电池发生短路后,24小时之内肯定会做出相应的反应,也会帮客户换掉,拆下来分析原因,处理。”王清泉说。 我国虽然发布了《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,强制要求“电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,以留出逃生和救援时间”,但有业内人士告诉我:“现在的技术还没能达到绝对安全,只能说是比以前好多了。”

我国虽然发布了《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,强制要求“电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,以留出逃生和救援时间”,但有业内人士告诉我:“现在的技术还没能达到绝对安全,只能说是比以前好多了。”

动力电池发展初期的两大痛点——安全性和续航里程中,最先解决的是续航里程。无论是磷酸铁锂路线还是三元路线,能量密度已经满足出行需求了。宁德时代首席科学家吴凯在2023年世界动力电池大会上说:“燃油车开起来谁都放心,不担心哪儿坏,加油里程也够长,电动车有不足。但是发展到今天,加上基础设施的配套,我的看法是,大家对于里程的焦虑不应该是第一核心的问题了。”

跟燃油车相比,新能源车其他的不足成了消费者新的痛点。第一个新痛点是不同气候下,动力电池表现不稳定。吴凯向参加会议的人们展示了一张中国电动化的区位图,上面显示,中国电动汽车的渗透率是不均匀的,东南高一点,西北低一点。吴凯解释说:“这个应该说有多方面的原因,比如经济发展的原因,但是也和我们的动力电池的一些特性是相关的。北方冷,我们的电池在冬天比夏天开的里程真是短,目前就是这个水准,所以这是我们需要去解决的问题。冬天的充电速度能不能跟夏天一样,冬天的里程能不能跟夏天相仿,这是我们第一要重点考虑的,也是今天还没有解决好的。”

第二个痛点是充电时间长,动力电池行业内叫作“补能”。吴凯说:“过节的时候,大家都出远门。我在网上搜索看到很多的信息,大家在高速公路上,燃油车的话,加油站的分布是够的。充电站不算多,也说得过去。但是两者明显有区别,大家去加油,5分钟就走,一辆接一辆,很轻松。电动车就痛苦一点,一辆车占位一个小时,另外一辆车就在那儿等,所以如何让我们补能的速度和加油类似,是行业的另外一个痛点,也是我们急需解决的。”

宁德时代正在做针对这些痛点的研发。吴凯说,在低温方面,他们在做一种系统性的解决方案,适应低温气候的电芯、电解液,对隔膜进行了优化设计,还有电池包和电池管理系统的配套研究。“从今天的结果来看,低温充电时间比我们前一代电池减少了25%以上,低温动力性能也提升了超过20%。”

在补能方案上,整个动力电池行业有两种办法,一种是快充,一种是快换。吴凯说:“未来的电动车,如果既不能快充,也不能快换,我的看法是难有生存之地,所以,这是我们近期急需解决的问题。”宁德时代在相对高端的车型上,正在做快充的研发。吴凯说:“我们今年会在某客户那儿新上一款车,充电不到10分钟,能跑400公里。”在大众车型上,宁德时代认为适合换电。换电的瓶颈是经济性。吴凯说:“今天的电池成本谈不上低,跑500公里、600公里的车,电池成本6万元左右。我们车卖十几万元,电池就6万,这个比例比较大了。如果我卖你一部车,电池你不用付钱,你去租就行,我想终端的受欢迎度会是比较高的。”宁德时代正在探索巧克力块一样的换电模式,吴凯说:“平时你上下班,你就一块电池,哪天上高速,出远门,你就多租两块。”他希望这个模式可以铺开。

宁德时代是世界动力电池头部企业,引领研发方向,其他公司实际上也在做各种解决痛点的尝试。新能先锋检测科技有限公司是一家第三方的电池检测机构,它配合电池公司进行研发中的电池测试,也就是说正在研发中的电池到了某个阶段或者某个性能需要测试时,就可以拿到这里来做。测试里出现的问题或者呈现的状态,新能先锋再反馈给客户或者客户的研发人员在这里参与检测。实际上像宁德时代、比亚迪的弗迪电池等大公司,自己就有电池检测的部门,问题是现在同步进行的研发太多了,不够用。惠州新能先锋检测科技有限公司总经理付盛荣说,他们的创始团队就来自于全球排名前三的动力电池公司检测部门。“我们在工作中发现资源不足,所以就需要委外处理。委外的过程当中,我们发现检测机构五花八门,而且需要对接非常多家。我们就想为什么不能把多家变成一家呢?我们几个同事凑了1000万,就创业了。” 中国动力电池公司里的研发力度,能从新能先锋的扩张速度侧面反映出来。付盛荣说:“我们第一年营收3500万元,第二年是8000万元,第三年是1.4个亿,去年是2.5个亿。我们赚了钱就投入去买设备,扩大基地。现在我们在宁德,也就在宁德时代公司附近,在昆山,也就是辐射国轩高科、蜂巢等长三角的电池企业,在惠州,也就是辐射比亚迪和亿纬锂能,还有东莞,东莞是为电池企业ATL服务,都有基地。”

中国动力电池公司里的研发力度,能从新能先锋的扩张速度侧面反映出来。付盛荣说:“我们第一年营收3500万元,第二年是8000万元,第三年是1.4个亿,去年是2.5个亿。我们赚了钱就投入去买设备,扩大基地。现在我们在宁德,也就在宁德时代公司附近,在昆山,也就是辐射国轩高科、蜂巢等长三角的电池企业,在惠州,也就是辐射比亚迪和亿纬锂能,还有东莞,东莞是为电池企业ATL服务,都有基地。”

在惠州基地,前台和一部分车间还在装修中,但已经有两层楼投入使用了。装备很多是新能先锋根据测试需要定做的,外形是巨大的立方体,连接着各种电线、数据线和检测仪器。有些设备里已经放进去了客户的电池包,都是未来几年会上市的动力电池产品。设备外面亮着灯,正在工作中。这些机器可以模拟电池包会遇到的各种情况。比如热失控,它就会导致大家最关心的安全性问题。付盛荣说:“比如说,我在电池内部内置一个加热或者针刺装置,第一看热失控是否会发生。第二看发生热失控以后有多长的反应时间,它是马上就失控,还是过一阵子。过一阵子,就是逃生时间。除了这种极端情况,我们还会做加热模拟。比如说,正常充电的时候电池会发热。我们要测试,产生的热量累积到多少的时候,会让电池发生热失控。”

安全性现在是电池研发常见的项目了。客户们已经或者还在做哪些方面的研发,付盛荣通过订单就可以略知一二。行业里另外一个重要的研发,确实是补能。付盛荣说:“这方面第一是充电快不快,第二是充电多不多。行业内现在希望达到的方向是电池从0或者还剩20%的电量充到80%,在15分钟以内完成。按照现在市面上动力电池的能量密度,充电80%大概能开400公里。咱们国家有个疲劳驾驶的规定,开400公里就要休息。这样的补能方案,符合消费者的驾驶习惯。”吴凯讲的全气候痛点,行业里也有人在研发。付盛荣说:“他们用热管理系统来实现,比如说卖去北方的车,它设计一个加热系统,先给电池加热,再开车。卖去三亚的车,三亚可能温度非常高,那就要想怎么让电池处在一个舒适的环境中。除了热管理系统,跟电池的电芯也有关系,就是电芯的耐受度。”

有的电池包会在付盛荣这里24小时不停地测试一年到两年,这种是在研发电池的长寿命和存储性能。付盛荣说:“现在买车经常说质保几年、多少万公里,电池的循环寿命就是在这样的测试中跑出来的。早期的时候充放电做到800次,大家就觉得很多了。现在行业里充放电2000次、3000次都有可能。存储性能就是说,电池在我不用的情况下,比如充满电放在车库里,过一个礼拜去开,你不要告诉我电池没电了。” 动力电池新能源汽车