“成本狂魔”是怎样炼成的?

作者:张从志/ 做一块好的锂电池不容易,不仅仅是因为它的生产工艺复杂,同样复杂且重要的还有它所用到各种材料,比如正负极、隔膜和电解液。这些领域,每一个都是技术性专业性很强的行当,又都直接影响电池的品质。中国过去在这些领域的积累基本等于“零”,但十几年过去,从中却诞生出一个个令人瞩目的全球巨头。

做一块好的锂电池不容易,不仅仅是因为它的生产工艺复杂,同样复杂且重要的还有它所用到各种材料,比如正负极、隔膜和电解液。这些领域,每一个都是技术性专业性很强的行当,又都直接影响电池的品质。中国过去在这些领域的积累基本等于“零”,但十几年过去,从中却诞生出一个个令人瞩目的全球巨头。就拿隔膜来说吧。这是锂电池中一种很不起眼但至为关键的主材,它是一种用高分子材料做的薄膜,厚度以微米计,比头发丝还细,看着像半透明的。它被放置在正极和负极之间,起到隔绝正负极的作用,在电池充放电的过程中,锂离子在正负极之间来回运动的时候又要不停地穿过隔膜。所以,小小一片隔膜,会对锂电池的安全性、能量密度、充放电、循环寿命等核心性能产生重要影响。

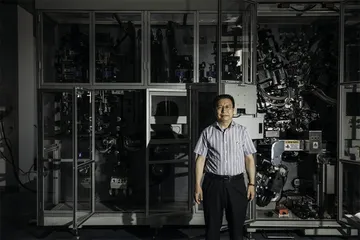

张英强做了十几年隔膜,他毕业于哈尔滨工业大学高分子材料专业,2011年初加入深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“星源材质”),如今已是这家公司常州生产基地的总经理,管理着两家大型的隔膜工厂。今年6月,我们在工厂里采访了张英强,他看着40多岁,穿白衬衫、深色西裤,个子不高不矮,身材瘦削,讲话语速很快,尤其是涉及技术领域时——这也是很多工厂管理者的共同特征。 在锂电产业链中,隔膜是最晚国产化的主材。如果要讲述中国隔膜行业的历史,星源材质是绕不开的一家公司,正是他们将隔膜产品推向了国产化。很多人不知道,这个团队之前其实是做贸易的。张英强告诉我们,从上世纪90年代开始,国内做锂电池所需的隔膜几乎全部要从日本进口,而且控制权都在那几家公司(包括日本旭化成、东燃、宇部等)手里,价格也比较贵,要几十块钱一平方米。星源材质的创始人叫陈秀峰,“60后”,上世纪80年代在华中科技大学拿到工学学士学位后,南下深圳闯荡。他做过贸易,在银行干过外汇业务员,还跟人合伙开过餐厅,到2000年前后,他接触到了锂电池。后来在接受媒体采访时,陈秀峰回忆,那时候中国的锂电池产业是从手机开始的,但正负极、隔膜、电解液都依赖进口,因为他比较擅长做贸易,发现了其中的商机,后来就从日本进口隔膜来卖给国内的企业,获取的利润也很可观。

在锂电产业链中,隔膜是最晚国产化的主材。如果要讲述中国隔膜行业的历史,星源材质是绕不开的一家公司,正是他们将隔膜产品推向了国产化。很多人不知道,这个团队之前其实是做贸易的。张英强告诉我们,从上世纪90年代开始,国内做锂电池所需的隔膜几乎全部要从日本进口,而且控制权都在那几家公司(包括日本旭化成、东燃、宇部等)手里,价格也比较贵,要几十块钱一平方米。星源材质的创始人叫陈秀峰,“60后”,上世纪80年代在华中科技大学拿到工学学士学位后,南下深圳闯荡。他做过贸易,在银行干过外汇业务员,还跟人合伙开过餐厅,到2000年前后,他接触到了锂电池。后来在接受媒体采访时,陈秀峰回忆,那时候中国的锂电池产业是从手机开始的,但正负极、隔膜、电解液都依赖进口,因为他比较擅长做贸易,发现了其中的商机,后来就从日本进口隔膜来卖给国内的企业,获取的利润也很可观。

但做了一段时间,理工科出身的陈秀峰觉得这个东西自己做也不是完全不行。最快的办法是直接把隔膜的产线引进国内,他去找日本企业谈过,但人家说不卖技术。2003年,陈秀峰就找到四川大学的一些老师,开始一起自研隔膜。

隔膜虽然看着就跟一张薄薄的塑料布一样,但其实门槛相当高。张英强介绍说,隔膜在锂电池里要发挥两个主要的功能:一是要把正负极隔开,不能让它们碰到一起,否则电池就会发生短路,造成安全隐患;二是要让锂离子能够自由穿过去,所以隔膜上要有很多孔隙,孔径只有二三十个纳米,而且还必须均匀分布,否则锂离子一会儿过去得多,一会儿少,就会影响电池的充放电等性能。在大规模生产中,隔膜的生产工艺分为干法和湿法两种:干法工艺是把一种叫作聚丙烯(PP)的高分子颗粒物高温熔化,然后通过各种复杂的拉伸,变成隔膜;湿法工艺用的原材料是聚乙烯(PE),生产过程中需要使用石蜡油与PE混合占位造孔,在拉伸工艺后再用溶剂萃取移除。用不太严谨的话说就是,干法隔膜是用物理的方式拉出来的,湿法隔膜则是化学方法制成。 湿法工艺更复杂,而且成本高,产线的投资大,所以,陈秀峰的团队最终选择了先上干法工艺。到2008年,用了5年时间,他们建成了国内第一条干法隔膜生产线,生产出国内第一卷隔膜。他们的第一批客户包括比亚迪和中航锂电(现在的中创新航)。陈秀峰后来回忆道:“我们的产品出来了,只有这两家胆子挺大,敢用。这是个关键材料,用不好电池就短路爆炸。”2010年以后,随着新能源汽车在国内的发展,隔膜的市场也越来越大。

湿法工艺更复杂,而且成本高,产线的投资大,所以,陈秀峰的团队最终选择了先上干法工艺。到2008年,用了5年时间,他们建成了国内第一条干法隔膜生产线,生产出国内第一卷隔膜。他们的第一批客户包括比亚迪和中航锂电(现在的中创新航)。陈秀峰后来回忆道:“我们的产品出来了,只有这两家胆子挺大,敢用。这是个关键材料,用不好电池就短路爆炸。”2010年以后,随着新能源汽车在国内的发展,隔膜的市场也越来越大。

当需求出现,很快就有更多的人涌进来,然后是更激烈的市场竞争。几年后,星源材质在隔膜行业遇到了一个强劲的竞争对手——上海恩捷新材料科技股份有限公司(以下简称“恩捷股份”)。这家公司的创始人是一对亲兄弟,叫李晓明和李晓华,他们都是美国马萨诸塞大学高分子材料专业的毕业生,回国后,一开始是给云南的红塔集团做卷烟包装和烟标,做得也不错。说起来,烟标其实也是一种薄膜类产品,生产技术和隔膜有相通之处,加上这两人又有很强的材料专业背景,所以,2010年,当他们看到卷烟行业的不确定性后,又创办了一家专攻锂电隔膜的新公司。这就是后来的恩捷股份。

此后,恩捷股份和星源材质之间在隔膜领域的竞争,与宁德时代和比亚迪在电池领域的竞争轨迹几乎如出一辙。故事的线索是一致的:干法隔膜厚度更厚,会拉低能量密度,但工艺简单,成本较低,所以更契合磷酸铁锂电池;湿法隔膜可以做得更薄更轻,有助于提高能量密度,缺点是成本高,价格贵,所以三元锂电池采用得更多。握有先发优势的星源材质在干法薄膜上投注了更多资源,这也是市场发展初期大部分薄膜企业的选择,因为当时国内主流的电池技术路线是磷酸铁锂。但恩捷股份押注的是湿法隔膜,且扩张更为大胆,提前布局了大量产能。到2015年之后,中央财政补贴开始向高能量密度的电池技术倾斜,市场马上跟进,三元锂一下就成了主流,差点把磷酸铁锂挤出市场。恩捷股份在2015年成为宁德时代的隔膜供应商,绑上这趟高速列车后,只用了8年时间,不仅把星源材质甩到身后,更是超过日本的旭化成,坐稳了全球“隔膜霸主”的位置。

也正得益于这种竞争,如今,包括恩捷股份和星源材质在内的中国隔膜企业已经占据了全球隔膜市场近八成的份额,松下、LG、三星等日韩企业也都采购了中国隔膜。不过,磷酸铁锂和三元锂之争仍在持续,隔膜行业也仍存变数,没有人敢轻视任何一个对手。这也是锂电产业令我们这样的外行着迷的地方所在:一家企业从零起步,崛起为全球巨头,往往就在短短几年之内,而其衰落,也可能就是一两年的时间。在传统制造业里,这真是难以想象的事情。 规模上来后,没人再单押哪条技术路线,像星源材质这样的头部企业都是干法和湿法工艺并举。张英强负责的常州基地是星源材质目前最大的生产基地,一共有两个工厂,总投资40多亿元,年产量有20多亿平方米,其中2019年投产的一厂有8条湿法生产线,二厂有13条干法生产线加一条涂覆产线,产能仍在扩张之中。

规模上来后,没人再单押哪条技术路线,像星源材质这样的头部企业都是干法和湿法工艺并举。张英强负责的常州基地是星源材质目前最大的生产基地,一共有两个工厂,总投资40多亿元,年产量有20多亿平方米,其中2019年投产的一厂有8条湿法生产线,二厂有13条干法生产线加一条涂覆产线,产能仍在扩张之中。

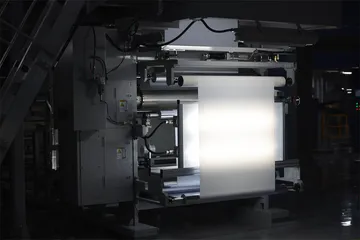

今年6月上旬,我们参观了位于常州武进区的一厂。进入车间前,所有人都需要全副武装,穿上防护服、鞋套、帽子,裹得严严实实后,在入口处用力推开一道厚厚的闸门后,我们到了一个密闭的舱室内。随着咔嗒一声,两边的舱门重重关上,从头顶和脚底随即一阵强风吹来。这是进厂前的除尘环节,每个入口都有一个这样的除尘舱,工人们每天交接班都要经过这里。进去后,我们来到了一条宽阔的长廊,脚上的地板十分平滑,踩上去黏黏的,走起路来嘎吱作响。我们只能在长廊里走动,它和生产车间隔着一层厚厚的玻璃,全程走下来有好几百米,墙上到处都贴着禁止拍照的标志,

隔膜的生产场景有点像报纸印刷工厂,长条状的薄膜在不同的机器之间穿梭,工人们则守在旁边的操作屏边。张英强告诉我们,工厂除了平时大的保养,一般连春节期间都是不停的,因为停下来再开机,就要进行各种测试,起码5~10个小时设备才能慢慢稳定下来,这期间试机的产品就都报废了。毫无疑问,这已经是一个高度自动化的行业。

著名行业研究机构彭博新能源财经(BNEF)2022年发布的锂离子电池价格调查显示,欧洲的电池组价格比中国高出33%,美国则比中国高出24%。2021年,配备国产电池的电动汽车平均售价为26500美元,不到欧洲电动汽车平均售价的三分之二,不到美国电动汽车平均售价的一半。中国制造的锂电池拥有的成本优势,就是供应链的这些企业一起“卷”出来的。

而且,锂电池现在的成本结构非常透明,从矿到碳酸锂,到正负极、隔膜、电解液,再到电芯、整包,以及整车,成本一级一级传导,只要是在这个行业沉淀得稍微久一点,都能把一块电池的成本拆解得很细,所以同行之间也基本不存在什么信息不对称,最后还是得靠实力说话。中科海钠的康利斌是技术出身,但现在跑市场比较多,对市面上的各种锂电池都如数家珍,大到车用电池,小到手机、相机用的电池,一看品牌、产地,他就知道大概的成本是多少。他告诉我们,前段时间,某头部锂电厂商中标了一个5GWh的储能招标项目,报价甚至精确到了小数点后4位,他说车企的成本核算一般是到小数点后三位,而银行的财务核算一般是到小数点后两位——由此可见现在电池成本竞争的激烈程度。

这一点,干了十几年的张英强感受也越来越强烈。用隔膜的厚度来解释变化是最直观的——它越薄,锂离子的通过性越好,而且可以给电池节省更多的空间,从而提高其能量密度,增加汽车的续航能力。所以它不仅涉及电池品质的问题,也关系到成本。过去这些年,随着大量的资金投入,国产隔膜越做越薄。最开始的时候,湿法隔膜的厚度是20微米,后来是16微米、12微米,现在普遍使用的是5~7微米,技术上则已经做到了2微米;干法隔膜最早厚度只能做到60微米,后来也是一路变薄,现在普遍用的是12微米。随之降低的是隔膜的价格,早年依靠国外进口时,隔膜要几十块钱一平方米,现在已经降到了几块钱一平方米,甚至可能会更低。尽管价格越来越便宜,但需求增长了好几个量级,隔膜产业的产值已经接近千亿。

2010年的时候,时任工业和信息化部副部长的苗圩在一个论坛上还表示,搞新能源汽车最大的问题是电池,电池最大的问题是占30%左右成本的隔膜,当时几乎都要依靠进口。但现在,隔膜在电池成本里已经降到了10%以下,基本都是国产。在锂电池的生产成本里,有七八成都是直接材料的成本,占大头的仍然是正极材料,占到总成本40%左右,有时候甚至能占到60%。因为正极材料特殊的地方在于它的上游原料价格波动太大,特别是去年电池级碳酸锂最高的时候达到了近60万元/吨的天价,整个新能源汽车产业都苦不堪言。头部的锂电厂商通常都会自建正极材料工厂,甚至这几年买锂矿当矿主都成为潮流,即使没有,他们也对材料供应商有很强的控制欲。

黎锦辉(化名)所在的公司就是给正极材料厂做智慧工厂的,简单来说就是帮人建工厂的,这是常州土生土长的一家公司,成立于2013年。他告诉我们,他们公司2013年刚切入正极材料行业的时候,看到的工厂和产线都还非常低端,很多环节要靠手工,产线连不起来,物料一会儿搬到这儿,一会儿搬到那儿,生产效率比较低,还有产生杂质和污染的风险。但新能源汽车市场那时也才刚刚起步,锂电厂商对原材料的要求不算太高。黎锦辉介绍,衡量正极材料品质的一个关键指标叫磁性异物含量,最早行业普遍水准是400个PPB,后来降到200、100,现在要求的是7个PPB,甚至更低。在他的印象中,大概是在三星手机爆炸事件发生后,整个锂电池产业对磁性异物的管控要求就上了一个台阶。

这个过程中,工厂最直观的变化就是大型化——正极材料工厂越盖越大,产线自动化程度也越来越高。黎锦辉说,以前工厂单条产线产能大概是1500吨/年,现在一条三元材料的产线起码都是5000吨/年,磷酸铁锂起步就是1万吨/年。产能上去了,所有的设备都要跟着大型化,比如窑炉,最开始是35米到40米高,现在要做到70米到80米高,里面控制精度的要求完全不一样,需要很多新的技术来支撑。但好处也是显而易见的:规模上去后,整体的成本大大下降,2017年前后做一条一万吨的三元材料产线,至少需要10亿元,现在能省掉一半,这也是锂电产能在短短几年内能够迅速扩张的重要支撑。据统计,到2022年,中国锂盐占全球出货量的70%,中国的正极材料占全球出货量的70%。 隔膜虽然做得越来越薄,但这远远不够。张英强日常要面对的是电池厂提的五花八门的需求,有的是需要更高的破膜温度,有的客户对水分要求特别高。要满足这些需求,他们仍然不敢丝毫放松,要在研发上更加舍得花钱。隔膜的研发耗时挺长,前期的基础研究不算,产品从小试、中试到量产,至少要一两年。张英强告诉我们,他们一条生产线运转一天的成本就是20万元,样品试产一般要好几天,看得见的就是上百万元的成本。去年,常州基地的研发费用就超过1亿元人民币。

隔膜虽然做得越来越薄,但这远远不够。张英强日常要面对的是电池厂提的五花八门的需求,有的是需要更高的破膜温度,有的客户对水分要求特别高。要满足这些需求,他们仍然不敢丝毫放松,要在研发上更加舍得花钱。隔膜的研发耗时挺长,前期的基础研究不算,产品从小试、中试到量产,至少要一两年。张英强告诉我们,他们一条生产线运转一天的成本就是20万元,样品试产一般要好几天,看得见的就是上百万元的成本。去年,常州基地的研发费用就超过1亿元人民币。

“干我们这行,必须靠技术驱动!我跑了90米,别人只跑了70米,第一,我在成本上有优势,客户马上就会做出反应,即使卖同样的价格,我的利润空间也更大;第二,我可以做出别人没有的新产品,在定价权上就更主动。”张英强说,这一行就是大家这样“跑”出来的,而跟不上队的,这些年倒下来的企业也比比皆是。

这种压力和焦虑,在产业链上同样极具传导效应。很多时候,上游的供应商也是在被下游的电池厂推着走。比如对一家正极材料厂来说,要赢得更多生存空间,最好的方法是尽可能挤进头部品牌的供应链。“但如果你要想进入一个高端品牌,你的产品品质就必须高,必然就对你产线的要求也高,否则各个生产批次的稳定性就很难保证。”黎锦辉说,所以,现在各家工厂都在追求智慧化,要把整个生产过程连续起来,设备实现互通,终极目标是打造所谓的“黑灯工厂”,实现对生产流程的全控制,这样产生杂质和异物的风险就会大大降低,电池的品质和稳定性才有保障。

在四川宜宾,我们实地参观了一家新建的正极材料工厂,整个生产车间走下来,我们只看到3个工人。这3个人的任务是一旦产线出问题,他们能够及时去查看和解决。真正的“大脑”则是在车间外面的中央控制室,那里的人比车间里更多,一共有9个,他们随时盯着电脑显示器和大屏幕上的监控,他们才是生产过程的操作者。也就是说,从原材料倒进机器,一直到生产结束,整个过程基本不需要人工介入。

这家公司的名字叫宜宾锂宝新材料有限公司(以下简称“锂宝”),在正极行业属于新手,2017年在四川宜宾创立,当地的一家大型化工集团天原集团是锂宝的主要股东公司。锂宝已经打进了最头部的锂电企业供应链,引起了业内的注意。锂宝的母公司是天原集团。张彬是这家公司的副总经理,负责研发,他的团队里七成以上都是硕博士生。张彬是作为技术专家被从外面请进来的。那几年,正是新能源赛道创业的高潮,新的正极材料公司也在不断成立。张彬之所以选择加入锂宝,原因之一,是他觉得锂宝做事是下了决心的。

“当时这个行业建厂房,一个是速度化,一个是体量化,就是说要尽快把厂房和产线搭起来,给投资者看,引来热钱。它们建的是钢架厂房,两三个月就能把工厂盖起来,设备就可以进场了,投资很低,只有2000万元左右。但锂宝建的是钢筋混凝土厂房,建设周期长,成本也更高,一栋厂房要6000万元左右。”张彬回忆说,当时他看了厂房,又跟天原集团的人见了一面,觉得他们是真心想转型,团队也不是大家想的那样很安逸,工作节奏跟一线城市都差不多。他就觉得,这里可以干一番事业。

跟锂宝同期建设的,张彬所知道的就有不下10家正极材料厂,但现在活下来的寥寥无几。可见,正极材料的生产门槛是很高的,不是谁最便宜就最好。张彬说:“我们的生产流程很长,有接近10个工序,这其中设备的波动、操作人员的波动、物料的波动,都可能会产生不良品。磁性异物,是我们的天敌。”锂宝现在的良品率据说是在98%,他解释说,这相当于每道工序必须达到几乎100%合格率。“我们现在只在投料和出料时能看到材料,其他全部都在封闭的系统里走。正极材料是一种粉体材料,不像零部件一样,做坏的可以用眼睛看得到。所以这个过程就要依靠强大的制造能力和迅速检测的能力。”而天原集团是做化工的,他们非常懂得生产环节的配合联通的重要性,所以锂宝建厂的时候,就是朝着无人工厂的目标建设,上的就是自动化产线和配套的智能化系统。

虽然现在头部的电池企业都有极其庞大的研发部门和天文数字的经费,正极材料也是他们的研究重点。张彬说:“电池企业内部对材料的研发,主要是配合其他材料做系统化的整合、优化,锂宝专做材料的研发。无论从材料体系的改变,完善优化还是工艺的匹配,都比电池企业的研发部更专业。”中国正极材料排名前几位的企业大多是在上世纪90年代末到21世纪初成立的,经过了整个新能源汽车行业的波动,有很深的技术积累。锂宝这样的新入行者,正在奋起直追。统一标准何以难?

新能源汽车前10年因为有中央和地方政府的各种补贴及优惠政策托举,从而迎来市场爆发,但从2023年开始,财政补贴全部退场,新能源汽车和燃油车的正面交锋也刚刚到来。和我们这两年从网络上获得的观感不同,专业人士们深知,新能源车真正取代燃油车的临界点还没到来,其关键还是在于成本。在今年宜宾的世界动力电池大会上,苗圩就说:“100美元/kWh的动力电池成本,是电动汽车与燃油车成本角力的临界点。只有在无政府补贴的情况下,动力电池成本降到100美元/kWh,电动汽车才能真正实现与燃油车的竞争。”他为中国动力电池下一步工作提出来的建议,第一条就是中国头部动力电池企业通过规模经济效益实现降本增效,进一步增加中国企业的国际竞争力。

深圳吉阳智能科技有限公司董事长阳如坤是有名的锂电制造专家,他经常参与工业和信息化部组织的研讨会或者论坛,怎么发挥规模经济优势、降低锂电成本是他们关注的核心议题。他给我们的估计是,锂电池的生产成本保守估计还能下降三分之一。

但在“卷”成本的过程中,有一只大家都提到的拦路虎,就是标准不统一的问题。“铅酸电池有标委会(标准委员会),一次性电池,就是家里遥控器的电池有自己的标委会,就锂电池没有标委会。”阳如坤说,2018年,苗圩到他们公司考察的时候,他提了一个建议。“动力电池公司的产品尺寸太多了,一家公司就有很多种,公司与公司之间也都不一样,这就没办法大规模生产,推高了成本。比如说,一家公司那么多电池规格,产线设备都要交货了,但我还不知道即将要生产的电池的规格,就没办法交付。我很痛苦,电池公司负责生产的人也很痛苦。苗部长是搞工业出身的,他一听就懂。” 2018年,国家有关部门也出台了一个关于动力电池规格尺寸的国标,但这次尝试并不成功。徐兴无了解这背后的经过,他说道:“工信部之前也想做成一套标准,比如圆柱、软包、方形,都限制为几种或者不超过10种,定一个统一的标准,大家都往这边靠。但征求意见的时候,大家吵成了一锅粥。‘我投资几个亿做了一个电池,结果你说这个不符合标准,你又没有补贴就判我的死刑,人家也不敢用了,那怎么行?’然后大家就通过各种关系、各种门路,最后都上了,几乎没有一个落下的。做减法变成了做加法,工信部也很恼火,标准所的人本来不肯签字,最后这套标准也还是发了,但就等于是流产了。”

2018年,国家有关部门也出台了一个关于动力电池规格尺寸的国标,但这次尝试并不成功。徐兴无了解这背后的经过,他说道:“工信部之前也想做成一套标准,比如圆柱、软包、方形,都限制为几种或者不超过10种,定一个统一的标准,大家都往这边靠。但征求意见的时候,大家吵成了一锅粥。‘我投资几个亿做了一个电池,结果你说这个不符合标准,你又没有补贴就判我的死刑,人家也不敢用了,那怎么行?’然后大家就通过各种关系、各种门路,最后都上了,几乎没有一个落下的。做减法变成了做加法,工信部也很恼火,标准所的人本来不肯签字,最后这套标准也还是发了,但就等于是流产了。”

标准太多太杂,就等于没标准,这让上游的供应链企业也很难受。比如隔膜,张英强在接受我们采访时,一上来就给它定了个性,这是一个完全非标的产品,“没有国家标准,没有行业标准,没有地方标准。基本都是客户端指定,他说要啥样的,我们就给他们做什么样的”。锂宝副总经理张彬是搞正极材料的,他说得更直接,中国的动力电池某种程度上可以被看作“定制产品”。

既然大家都苦标准问题久矣,为什么不联起手来解决它?这个话题要深究起来就有意思了。惠州新能先锋检测科技有限公司是一家做检测服务的公司,他们要协助很多电池企业做研发。公司的总经理付盛荣告诉我们:“早期的新能源汽车有一些是油改电,油车的底盘空出来多少空间,电池就要做成什么样子,所以形状就不一样。现在虽然一开始设计的就是新能源汽车,底盘比较规整,但出于产品差异化和溢价的考虑,整车厂也没动力把电池标准化。”付盛荣补充说,动力电池和整车的底盘是要相互配合的,比如特斯拉最新推出的车身电池一体化技术,电池包成为车身的一部分并且承受一定的载荷。“车厂肯定想我自己的车我想怎么设计就怎么设计,动力电池公司在产业链上再有话语权,也很难干涉它的客户。”

广汽埃安是广汽集团旗下独立运作的新能源车企,其电池研发总监王清泉的看法和付盛荣差不多。“电池厂会想尽办法做标准,搞通用性设计,但车厂其实不希望这样,他们追求的是个性化和产品差异性。”王清泉说。这其实是个博弈的过程,产业链在纵向和横向上都在尽可能争夺话语权,背后实际上也是利益之争。“假如我作为主机厂,用的量比较大,我就有话语权,我用的尺寸就是标准,别人就要来向我靠拢。”

而且,动力电池在整车成本里占比实在太重了,电池实际上就是整车最大的卖点之一,所以车厂也会在电池上强调自己的差异性。“比如你买个手机,不会在意电池,因为电池占手机成本没那么高,大家用的也差不多。如果30万的车和15万的车用的是一样的电池,那30万的车定价的道理在哪里呢?”付盛荣告诉我们,他们在给电池做检测的时候就发现,越高端的车型模拟极端环境的测试就越多。“极端环境都是小概率事件,高端车型强调对消费者负责,它就要求做一些项目。比如针刺试验,虽然不是在国家标准里,但我知道的两款20万到30万以上的车,动力电池都是做针刺试验的。”

另一方面,一部分动力电池企业尤其是头部企业,推标准化的动力也比较弱。阳如坤对此解释说:“中国很多产品都是学习发达国家,它们传到中国的时候就有标准。但动力电池产业实际上是我们自己做起来的。这是一个很新的行业,每一家的技术都相对保密,不希望被别人模仿。”阳如坤曾经和一家头部电池公司的创始人谈过标准化的问题,对方说:“阳总,我为什么能成功?我就是搞定制化成功的。做消费电池的时候,我就给客户做定制化。跟车企合作做动力电池之后,我还是搞定制化。”但从长远来看,搞标准化还是大势所趋。“电池厂的规格不一样就会造成,去年整车厂跟A厂下了大订单,今年他想换电池了,那么A厂为整车厂定制化服务的投入就打水漂了。我们可以有方形、刀片、圆柱这些形态,但是每一种能不能少一些规格。”阳如坤说,他刚出道的时候,燃油车的发动机要2万块钱,现在最好的发动机也只要几千块钱——这就是工业标准化带来的价值。“比如现在如果有60个规格的电池,你改成5个规格,单品电池的量增加12倍,成本就能降好多。”

从消费者的角度来讲,动力电池如果能够实现标准化倒是件好事,不仅仅是购车的成本会降低,用车的便捷性也会提升。张彬说:“现在行业里在发展快充技术,实际上快充并不是电动汽车的最佳选择,换电才是。油车加油还得加一两分钟,换电可能也就花一分钟。最好是所有车的电池都能互换。但现在不能达到,不同车企的电池设计都不一样,甚至是同一家车企不同车型的设计都不一样。” 锂电池新能源汽车