创造“可充电世界”的先驱

作者:苗千 2023年6月25日,美国得州奥斯丁大学的教授约翰·古迪纳夫(John Goodenough)去世。消息传出,人们纷纷纪念这位卓越的化学家,不仅因为他在97岁高龄获得诺贝尔化学奖,成为世界上年纪最大的诺贝尔奖得主,也因为他的研究与现代社会中几乎每个人都紧密相关——他为现代安全且可充电锂离子电池的发明做出了重要贡献。可以说,他的发明改变了世界上数十亿人的生活。

2023年6月25日,美国得州奥斯丁大学的教授约翰·古迪纳夫(John Goodenough)去世。消息传出,人们纷纷纪念这位卓越的化学家,不仅因为他在97岁高龄获得诺贝尔化学奖,成为世界上年纪最大的诺贝尔奖得主,也因为他的研究与现代社会中几乎每个人都紧密相关——他为现代安全且可充电锂离子电池的发明做出了重要贡献。可以说,他的发明改变了世界上数十亿人的生活。2019年10月,古迪纳夫与英国科学家斯坦利·惠廷汉姆(Stanley Whittingham)、日本科学家吉野彰(Akira Yoshino)共同获得了诺贝尔化学奖。这三位科学家都为锂离子电池的出现做出了重要贡献。古迪纳夫在其中的工作可谓承上启下。他在1980年研究出电压达到4伏以上的锂电池,让锂电池的商业化成为可能。可以说,古迪纳夫的贡献让如今随处可见的手机、笔记本电脑,乃至电动车都有了稳定的能量来源,最终使一个“可充电的世界”成为现实。

古迪纳夫1922年出生于德国,1943年在耶鲁大学获得数学学士学位。之后因为第二次世界大战爆发,他加入美国空军,主要工作是在海岛上收集气象数据。战争结束后他重返学校继续深造,在30岁时获得了芝加哥大学物理学博士学位,而后便在麻省理工学院林肯实验室进行固态物理学研究。在麻省理工学院工作期间,古迪纳夫与合作者金森顺次郎共同发现了以他们的名字命名的“古迪纳夫-金森规则”(Goodenough-Kanamori Rules)。

时至1976年,54岁的古迪纳夫做出了自己人生中最重大的一个转变。因为研究项目资金支持的结束,他不得不从美国搬到英国,工作的大学从麻省理工学院变成牛津大学,就连研究方向也从固态物理学转为化学。古迪纳夫成为牛津大学无机化学实验室的主任,也是从这时起,他开始对电池研究产生了兴趣。

电池研究可以说是一种设法让电子通过电解质在正负两极之间迅速移动的艺术。理想的电池不仅可以在使用过程中放电,还可以反复充电。在此之前普遍使用的是以锌作为阳极、碳棒作为阴极的碳锌电池。这种电池虽然相对可靠,但是能量密度低,且不可充电。而可充电的铅酸电池则尤为笨重,且会对环境造成严重污染。

随着20世纪70年代石油危机的爆发,人们希望尽快摆脱化石燃料,对于开发出新型电池的需求也就更加迫切。金属锂作为一种可能的电池电极材料逐渐进入科学家的视野。惠廷汉姆首先发明了一种使用可以在中间层容纳锂离子的二硫化钛作为阴极、金属锂作为阳极的电池。这种可以充电的电池电压超过了2伏。不过人们很快发现,利用化学性质极其活泼的金属锂制造出的电池非常容易发生爆炸,显然不是一个好选择。

在惠廷汉姆的基础上,古迪纳夫开始尝试使用金属氧化物替代金属硫化物作为阴极,研究新型电池。他在1980年发现,利用含有锂离子的钴氧化物作为电极,可以在室温条件下实现高达4伏的电压。最终,这种轻型、安全、可充电锂离子电池的出现改变了整个电子产业,也改变了整个世界。在2016年的一次采访中,古迪纳夫坦诚地表示,自己在研究新型电池的过程中并没有想过这样的发明会给世界带来怎样的影响,而他自己也因为不喜欢被打扰而不使用手机。

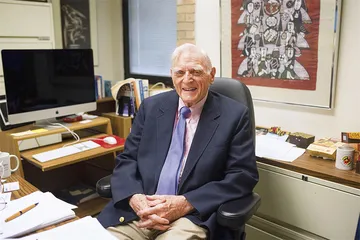

1986年,已经64岁的古迪纳夫返回美国任教。在得州奥斯丁大学任教的30多年时间里,古迪纳夫不仅以爽朗的笑声闻名,而且依然在探索新一代电池的可能性。90岁之后,他仍在试图开发一种“超级电池”,可以在未来将风能、太阳能甚至核能作为电能储存其中,最终改变电网的结构。

古迪纳夫获得过国家科学奖章(National Medal of Science)、恩里科·费米奖(Enrico Fermi Award)和本杰明·富兰克林奖章(Benjamin Franklin Medal),在97岁的高龄获得诺贝尔奖使他的科学生涯看起来更为圆满。这难免会让人忽略,他是在很多人准备结束科学工作的年纪才开始自己最重要的研究,就在他去世前几个月的时间里,他仍然在发表论文,探索使用一种玻璃材料制造新型固态电池的可能性。可以说,古迪纳夫的研究在最基础的层面联结了物理学、化学和工程学,而他从未通过锂离子电池的研究获得任何金钱收益。诚如他的名字,他做得已经“足够好”(good enough)。

古迪纳夫或许算不上一个科学天才,他的科学生涯起步较晚,却如他自己描述的那样,像一只缓慢爬行的乌龟,一直向着目标前进。在得州奥斯丁大学发布的公告中,古迪纳夫被描述为一位奉献者、受人尊敬的导师、聪明且谦逊的发明家。他的人生经历也会给普通人带来启示:在人生的任何阶段开始都不算晚。

(本文写作参考了得州奥斯丁大学、诺贝尔奖网站以及《纽约时报》的相关报道) 古迪纳夫