资讯 | 良渚遗址重要玉器

作者:张星云 玉琮

玉琮反山遗址12号墓出土

浙江省文物考古研究所藏

1986年出土的这件玉琮重达6.5千克,形体宽阔硕大,纹饰独特繁缛,为良渚文化玉琮之首,堪称“琮王”。“琮王”的出土,使考古人员得以了解“神徽”完整的构图。

玉琮是良渚文化玉器中最能代表权力与信仰的一种,为良渚首创。其外形内圆而外方,中部贯穿,上大下小,四角对称施刻四组相同的图案,四壁有纵向直槽。复杂的平面和立面,投射出他们的世界观和宇宙观,是沟通天地神人的礼器。玉琮正中贯穿的“射孔”代表人类居住的中界,而上下端面“射面”则代表上界与下界,组合在一起对应了萨满教的多层宇宙观。 玉钺

玉钺

反山遗址12号墓出土

浙江省文物考古研究所藏

这是目前发现的唯一雕刻有神人兽面纹和神鸟纹的玉钺,堪称“钺王”。

良渚文化豪华型玉钺,会在钺上刻画神徽,并且在上下端装配玉龠和玉镦,玉龠造型取自神徽的羽冠,将神徽羽冠加在代表世俗权力的钺上,那么军权与王权也便赋予了神的意志。这种王权神授的理念,从此延续下来,达数千年之久。直到商周时期,钺仍然是最高的指挥权杖。据《史记》记载,周武王伐商时,“武王左杖黄钺,右秉白旄”;而商汤在伐夏时,也是“汤自把钺”。 玉璧

玉璧

反山遗址20号墓出土

浙江省文物考古研究所藏

若以单件器面积而言,玉璧当属首位,是良渚玉礼器系统中的重器。良渚玉璧外缘近圆而非正圆,中钻圆孔。玉璧的用料一般与其他玉器的质料有所不同,多呈现斑杂结构,表面肉眼可见纤维状组织。一座墓可拥有数十件玉璧,反山墓地出了150多件玉璧,其中23号女性墓葬出了54件。

玉璧的造型可能是对天体的描绘和物化,《周礼》称“苍璧礼天”,将其视为祭天的礼器。还有学者认为良渚玉璧以量取胜,应是墓主财富的象征。 玉冠状器

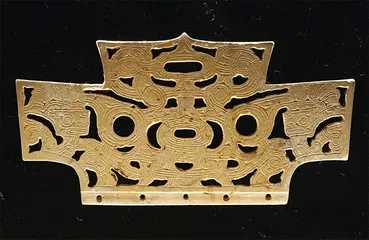

玉冠状器

反山遗址出土

浙江省文物考古研究所藏

除了琮、璧、钺三大类之外,玉头饰也是良渚玉礼器重要的组成部分,还承担了区分墓主等级身份和性别的功能。在反山、瑶山等高等级墓地中,每座墓都有一件冠状器,而在中等级的许多墓地中,只有地位较高的墓葬才会有冠状器,这反映了它在标明身份中的重要性以及不可或缺的地位。将代表神冠的冠状器戴在巫师和首领的头上,那么巫师和首领便成为神的化身,这也正是良渚文化神权统治的一种表现。 玉三叉形器

玉三叉形器

瑶山遗址出土

浙江省文物考古研究所藏

玉三叉形器出土时多位于墓主人的头部,应是冠帽上的饰件,有的三叉形器背面有钻孔的凸起,以便连缀。约半数器件上雕琢有精致的神人兽面纹图案。很多玉三叉形器会与玉管相连。 玉璜

玉璜

瑶山遗址11号墓出土

浙江省文物考古研究所藏

玉璜是从马家浜文化晚期即开始出现的一种玉器,在崧泽文化中是一种表示身份的主要装饰品。良渚文化的玉璜多雕琢或镂刻有神徽图案,主要出自良渚早中期的女性墓葬。这样的传承表明,玉璜从崧泽文化的装饰和显示身份主要功能,统一转入了良渚以神人兽面崇拜主题为核心的玉礼器系统之中。

(参考资料:《文明的曙光:良渚文化文物精品集》,浙江省文物局、中国国家博物馆编。本文图片由浙江省文物考古研究所提供)